Во время посещения Москвы патриархи лично получали только деньгами по 2 тысячи рублей (им же в полтора или два раза больше жаловалось на нужды престола); митрополитам и архиепископам давали от 120 до 300 рублей, архимандритам – от 20 до 30, архидиаконам – 3-10 рублей и т. д. Для сравнения можно сказать, что годовое жалование (в денежном выражении) патриаршего портного составляло 6 рублей. После окончания приема во дворце приехавшим архиереям посылалось угощение "в стола место корм". В конце XVII в. вместо "корма" стали давать деньги, по 15 рублей человеку. Тогда же наряду с милостыней мехами патриархам посылали "золотые червонные".

Иностранцам царская милостыня не казалась очень значительной. Павел Алеппский писал: "Если рассчитывать только на милостыню, Богу известно, что иные не покрывают и своих трат". Даже высшие архиереи, по словам Павла, получали от царя и вельмож около 200–300 рублей, "может быть менее, но не больше". Эти сведения вполне соотносятся с официальными русскими документами. Адам Олеарий иначе оценивал русскую милостыню православным подданным турецкого султана. Он писал: "…греческие монахи от константинопольского и иерусалимского патриарха являются дважды, а то и трижды в год, доставляют позолоченные кости святых и всякие иные реликвии и писаные иконы, за что им дают увозить с собою, в виде подарков, большие количества денег, далеко превосходящие вышеозначенную сумму". Ссылаясь на А. Поссевино, Олеарий утверждал, что русские ежегодно посылали греческой церкви 500 дукатов. В данном свидетельстве для нас важно отметить, что и на Западе царское жалование за реликвии, привезенные к московскому двору, рассматривалось как дар.

В июне 1658 г. в Путивль прибыла делегация из Никольского монастыря молдавского г. Галаца. Архимандрит Герасим и его спутники шли с царской грамотой за золотой печатью, которую получил для обители во время своего визита в Москву Афанасий Пателар, живший в их монастыре. За привезенные реликвии на приезде старцам дали обычное жалование: "архимандриту – камку адамашку, 40 соболей 20 рублев, денег 12 рублев; келарю да черному попу – по 40 куниц меншой цены, денег по 7 рублев человеку; служке – сукно доброе, денег 2 рубли". Отдельно давалось жалование в монастырь. Герасим получил 100 рублей. Кроме того, архимандрит подал челобитную с просьбой дать подвод "уехать в монастырь; а у меня, богомольца твоего твое государево жалованье – соболи в монастырь дары, да две короби с ыконами. И мне надобе семь подвод, а на малых подводех мне не поднятца".

Как абсолютно справедливо отметил Павел Алеппский, милостыню жаловали "по обычаю", справляясь в архивах приказа. В отдельных случаях, по просьбе приехавших добавлялась еще некоторая сумма. Так, в 1657 г. на приеме у Алексея Михайловича были старцы афонской Великой Лавры, приходившие за милостыней по жалованной грамоте. Они преподнесли государю мощи св. апостола и евангелиста Луки. Получив обычную царскую милостыню, игумен Лавры попросил увеличить ее сумму. Сколько дополнительной милостыни получили просившие, не ясно, так как пометы, содержащей данную информацию, в деле не оказалось, очевидно, в связи с тем, что решение царя по этому вопросу последовало позже. Зато в том же деле содержатся сведения о государевом жалованье разным греческим монастырям за прошлые годы, выписанные в качестве примера. Кроме того, старцы из Лавры св. Афанасия просили московского патриарха Никона "обложить", т. е. сделать оклад для Евангелия, принадлежащего их монастырю. Пока работа не закончилась, греки оставались в Москве и просили выдавать им поденный корм. Затем игумен Игнатий подал государю челобитную с просьбой заменить прежнюю жалованную грамоту (с правом приходить в Россию через 10 лет), новой, позволявшей ему, как и другим главам святогорских монастырей, приезжать в Москву каждый четвертый год. Таким образом, право приходить за милостыней чаще, чем это было прежде, также можно рассматривать как особый вид материальной помощи.

Архимандриту Неофиту, приезжавшему в 1653 г. с Крита, было пожаловано "6 рублев, в монастырь на милостыню собольми на 80 рублев", а после того ему же дано "государева жалования за святыню к прежней даче вприбавку на 40 рублев и с ними на 50 рублев соболми". В данном случае царская щедрость объясняется присутствием Неофита в свите бывшего константинопольского патриарха Афанасия Пателара, посетившего Москву в 1653 г.. Впрочем, дополнительные дачи были не так уж редки. Недаром, Павел Алеппский писал, что те, кто попадал на аудиенцию к государю, были награждены истинно по-царски. В подобных случаях не было принято отказывать в пожаловании икон, священнического облачения, богослужебных книг или дополнительных сумм "на церковное строение", а также иные цели. Сведения подобного рода не всегда отражены в документах Посольского приказа и могли сохраниться, отложившись только в тех ведомствах, которым давалось поручение их выполнить.

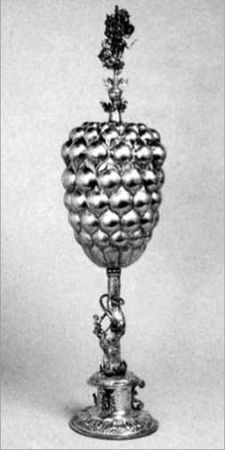

Подробное описание государева жалованья, выданного приезжим грекам, с указанием видов подарков, их происхождения и даже способов вручения гостям, содержат книги Казенного приказа. В одной из них о жалованье, полученном греческими и сербскими духовными лицами в 1650 г., сделана следующая запись: "ноября в 15 день по памяти ис Посольсково приказу за приписью дьяка Алмаза Иванова государева жалованья приезжим гречаном турские земли города Ларса епископу Иосафу – кубок серебрян золочен с кровлею лощат, лошки мелкие, меж пуза и поддона дерево зелено, на дереве птичка да проволока бела, весу восемдесят восемь золотник по осми рублев с полтиною фунт; государыне царице челом ударил Иев Голохвастов 156 (1648) генваря в 19 день, да вместо куфтерю – двенатцать аршин камки адамашки лазоревой крущатой по дватцати по шти аршин горотцких 152 (1643/1644) году, сорок соболей (по – НИ.) тритцать рублев. Архимариту ево Нектарью да города Сербия Преображенского монастыря архимариту Иякову по десяти аршин камки индейской двоеличной, шолк лазорев червлен по пятинатцати алтын аршин прислана ис Сибирсково приказу 157 (1648/1649) году. Келарю Давыду сорок куниц без хвостов, осмнатцать рублев с четью, толмачю Костке восемь аршин лятчина лазоревой по семи алтын по две денги аршин, прислана из Сибирского приказу 158 (1649/1650) году. И то государево жалованье архиепископу и архимаритом явлено при государе, а келарю и толмачю дано от казны. А отвозил государево жалованье подьячей Иван Яковлев".

Рис. 9. Кубок. Нюрнберг, 1598–1625 гг. Музеи Московского Кремля.

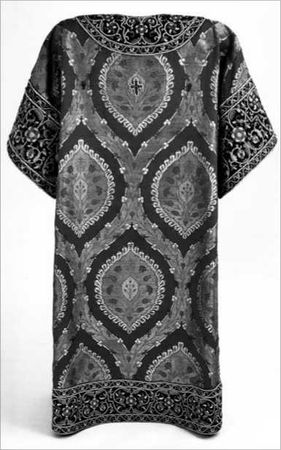

Судя по описанию, кубок, подаренный епископу Иоасафу, был выполнен европейским мастером. Подобные серебряные позолоченные кубки с крышками и чашами, которые поддерживались фигурками людей или стилизованными ветвями и деревьями, очень характерны для прикладного искусства Западной Европы. Они широко представлены среди посольских даров русским государям в собрании Оружейной палаты, ГИМа, а также зарубежных музейных коллекциях. Подобные записи содержат подробные сведения не только о том, какую милостыню получали приезжие греки, но и откуда в свое время поступили предметы, ставшие государевым даром. Эта информация позволяет предположить, что серебряные кубки западноевропейских мастеров, оказавшиеся в греческих монастырях, могли попасть туда не только из европейских стран, но также из России. К сожалению, книги Казенного приказа сохранились не полностью, за 50-е гг. XVII в. они практически отсутствуют. К жалованью кубками, тканями, соболями, деньгами, иконами, а также поденному содержанию можно прибавить изготовление за счет казны священнического облачения, включая драгоценные патриаршие митры (например, митра, изготовленная в начале 40-х гг. XVII в. в Москве для синайского архиепископа Иоасафа, находится в настоящее время в музее монастыря св. Екатерины на Синае), оклады для Евангелий, служебные печатные книги, редкие на Востоке моржовую кость, слюду и т. д.

В общий объем затрат на просителей милостыни входили казенное содержание приезжих по пути в Москву и во время пребывания в русской столице, где кроме еды и питья им выдавались деньги на мелкие расходы. По праздникам находившимся в Москве иностранцам посылалось от имени царя угощение. Все эти выдачи подробно фиксировались в столбцах ЕІосольского приказа. "В прошлых годех давано государева жалованья для празника Рождества Христова в стола место корму и питья греческим митрополитом: 3 дворца угощение… митрополичим архиморитом угощение… из Болшого приходу: митрополитом на мелкое по гривне, архиморитом по 2 алтына по 2 денги, келарю и дьяконом по 2 алтына человеку, а слушкам и с поденным 2 денги. А ныне (в 1657 г. – Н. Ч.) на Москве сербские земли колосийский митрополит Михайло, а с ним племянник ево, черной поп, да дьякон, да слушка, да турские земли города Варны митрополит Данило, да архимарит, да келарь, да дьякон, да 2 служебник. Им государева жалованья, корму и питья (далее подробное перечисление посланных блюд. – Н. Ч.)… из Болшого приходу: митрополитом на мелкое по гривне, келарем и черным попом и дьяконем по 2 алтына человеку, слушкам корм и питье с поденным вдвое". Помимо царской милостыни греческие старцы стремились получить какие-либо пожертвования от московских бояр и право самостоятельно собирать милостыню: "милостини ради ходить по святым местам".

Самые значительные дары от царя получали светские и духовные лица, которое удостаивались аудиенции "на приезде". Митрополитам и архиепископам полагался серебряный кубок, отрез какой-либо ткани, 40 соболей по 30 или 40 рублей, 30 рублей деньгами. Подобное жалование получил приехавший в Москву на вечное житье "сербския земли г. Колосия Николаевского монастыря митрополит Михайла". "На отъезде" также давалось жалование, даже если иерархи и не попадали на прощальную аудиенцию во дворец. При отъезде получали меньше, чем на первом приеме у царя. Путь до границы восточные иерархи проделывали также за счет казны, в сопровождении пристава, на казенных подводах.

Итак, размер царского жалования зависел от статуса приехавшего архиерея и его роли в современной политической жизни. Однако до сих пор исследователи не ставили вопрос, почему просители получали в качестве милостыни те или иные суммы. Как удалось установить в ходе исследования, объем царского жалования православным иноземцам практически совпадал с теми суммами, которые раздавались по русским церквям и монастырям в связи с большими праздниками и различными событиями в царской семье. Так, по случаю кончины царя русским митрополитам жаловали 80 рублей, а архиепископам и епископам – по 60 и 70 рублей. При этом следует учитывать, что общая сумма греческому духовенству складывалась из различных выдач, в то время как указанное жалование русским архиереям давалось единовременно. Нищим и убогим в подобных случаях раздавали по рублю, полтине или более мелкие монеты, завернутые в бумажки. Павел Алеппский также упоминает о мелочи в бумажках, которыми одаривали спутников антиохийского патриарха во время посещения ими русских монастырей.

Рис. 10. Саккос. Синий золотной атлас. Музеи Московского Кремля

.

Несколько меньшую милостыню, чем в Москве, предписывалось давать иностранным православным в Путивле. В XVII в. русское правительство неоднократно пыталось ограничить въезд просителей милостыни в столицу. В соответствие с царским указом "ис путивльских доходов" митрополитам полагалось 60 рублей, архиепископам – 50, архимандритам с грамотой – 30, архимандритам без грамоты – по 20 и по 15 рублей человеку, архидьякону и келарю и черным попам по 40 куниц меньшей статьи (т. е. меньшей цены. – Н. Ч.) и денгами по 10 и по 8 рублей". Именно такую милостыню получили в Путивле в 1657 г. старцы афонского Ватопедского монастыря: архимандрит Макарий – 30 рублей, келарь и черный поп по 10 рублей, толмач и служка – по 2 рубля, в чем они собственноручно и расписались.

Жертвователями православным на Востоке являлись не только царская семья, московский патриарх, высшее духовенство и придворные, но и многие русские монастыри, и частные лица. К сожалению, официальные документы, касающиеся таких даров, практически не сохранились. Не всегда есть сведения, касающиеся милостыни грекам от московского патриарха.