До того, как он попал в Англию, этот огромный, весом 352,2 карат, красный камень считался рубином (на самом же деле это шпинель). Свое название он получил в честь знаменитого завоевателя Тимура, Тамерлана, Железного Хромца (1336–1405), которому якобы принадлежал – после его смерти камень перешел к одному из его сыновей, а затем переходил из руки в руки, меняя владельцев. Шесть имен вырезано прямо на поверхности рубина, и среди них, в частности, имя знаменитого царственного астронома Улугбека, внука Тимура. На самом же деле одна из надписей была истолкована неправильно, так что камень вряд ли принадлежал Тимуру, но… это уже не столь важно.

В 1628 году камень перешел к очередному правителю империи Великих Моголов, от его отца. Шах-Джахан (который вошел в историю тем, что велел выстроить для своей возлюбленной жены Мумтаз-Махал, умершей при очередных родах, мавзолей, знаменитый Тадж-Махал) велел вделать рубин в Павлиний трон Великих Моголов, золотой трон, украшенный множеством драгоценных камней. Только рубинов, по свидетельству французского купца Жана-Батиста Тавернье, в троне было сто восемь штук, и самый маленький из них весил не менее ста карат. Но, надо думать, рубин Тимура не терялся даже на этом фоне. В 1739 Надир-шах разбил войско Великих моголов, разграбил Дели, и, среди прочих вывезенных им оттуда драгоценностей, был и Павлиний трон, ставший со временем символом иранской монархии. После смерти Надир-шаха в 1747 году рубин снова начал менять владельцев, пока не попал в руки Ранджиту Сингху, "Льву Пенджаба", магарадже Сикхского государства, который велел вделать его в луку своего седла. Со смертью Ранджита в 1839 году начались раздоры, и после двух англо-сикхских войн этому государству пришел конец. В 1849 году оно перешло под власть Британской империи, а "сокровища Лахора", в том числе алмаз Кохинур и рубин Тимура, обрели новых владельцев.

Пусть рубин оказался "всего лишь" шпинелью, ценность его от этого, учитывая историю камня, не уменьшилась, и название сохранилось. В 1853 году ювелиры фирмы "Гаррард" сделали колье в восточном стиле – бриллианты, оправленные в золото, с четырьмя индийскими рубинами – один сзади, на застежке, а впереди – пресловутый рубин Тимура в обрамлении двух меньших камней. Несколько месяцев спустя колье переделали так, чтобы рубин Тимура можно было отстегивать и менять на Кохинур. Украшали ожерелье и три бриллиантовые подвески, которые затем сняли. Королева Виктория неоднократно надевала колье; в 1911 Мария Текская велела удлинить его, но почти не носила. Видимо, теперь колье с рубином Тимура воспринимается уже не столько как украшение, сколько как историческая ценность.

Когда в 1857 году королева Виктория была вынуждена расстаться со значительной частью драгоценностей, которые перешли к ее родственникам, монархам Ганновера, она заказала новые, для которых частично воспользовались украшениями, вышедшими из употребления.

Так, для нового бриллиантового колье ювелиры фирмы "Гаррард" воспользовались двадцатью восемью камнями с ножен и двух медальонов ордена Подвязки, а серьги к нему были сделаны из камней со звезды того же ордена Подвязки и эгретки (если присмотреться, то видно, что камни на серьгах немного отличаются по виду, отличается и вес – двенадцать и семь карат, однако это не очень бросается в глаза). Его переделывали и при жизни Виктории, и позднее, по указаниям Марии Текской; одни бриллианты заменяли на другие, убирали, возвращали (скажем, большой "Лахорский бриллиант" сначала украшал колье с рубином Тимура, потом его переместили это бриллиантовое колье, в 1937 его поместили на корону королевы-консорта Елизаветы, а затем вернули обратно).

Сейчас колье состоит из двадцати пяти бриллиантов, девять из которых, наиболее крупные, весят от восьми до одиннадцати карат. Три королевы-консорта – Александра в 1901 году, Мария в 1911-м и Елизавета в 1937 – надевали его во время коронации, а в 1953 году его на свою коронацию надела правящая королева, Елизавета II. И это бриллиантовое колье Виктории, и колье с рубином Тимура относятся, в отличие от других украшений, к драгоценностям короны – чтобы их судьба не зависела от прихотей монархов, и они всегда принадлежали Британии.

Бриллиантовых колье в королевской коллекции немало (в свое время их очень любили и королева Александра, и королева Мария, которые представали на торжествах буквально опутанными бесконечными бриллиантовыми нитями – и короткими, охватывавшими шею многочисленными рядами, и длинными, спускавшимися порой ниже пояса), и не имеет смысла перечислять их все. Отметим то, которое стало подарком от "Женщин Британской империи", собравших по одному пенни значительную сумму в честь пятидесятилетней, "бриллиантовой" годовщины восхождения Виктории на престол, которую отмечали в 1887 году. Большая часть денег пошла на конный памятник любимому покойному супругу, принцу Альберту, а на оставшиеся деньги и было сделано колье. Крупные жемчужины вставлены в бриллиантовые трилистники, а в центре красуется четырехлистник – на счастье. В нем королева Елизавета II изображена на некоторых банкнотах.

Броши, серьги

Для буквиц мне запас росинок нужен -

Вдеть каждой в ушки серьги из жемчужин.Вильям Шекспир. "Сон в летнюю ночь" (перевод Т. Щепкиной-Куперник)

Елизавету II публика чаще всего видит в закрытых платьях, костюмах и пальто. Быть может, поэтому в коллекции Ее Величества так много брошей – как еще украсить подобный наряд? Несколько ниток жемчуга, серьги и очередная брошь.

Одна из самых памятных вещей – "великолепная брошь из большого сапфира, окруженного бриллиантами, поистине прекрасная", как описывала королева Виктория подарок от принца Альберта, который в день свадьбы красовался у нее на груди. Брошь и в самом деле очень простая, без изысков, "просто" большой овальный сапфир, "просто" окруженный дюжиной бриллиантов. Но Виктории нравился такой стиль, кроме того, это был подарок Альберта… Эта брошь перешла к Елизавете II, когда она взошла на трон, и остается одним из наиболее часто используемых украшений. Она, правда, включена в драгоценности короны, как и бриллиантовое ожерелье Виктории.

Королева Виктория любила и броши в виде бантов. Они вошли в моду еще в XVII веке, и благодаря королеве вновь стали популярными. В 1858 году ювелиры фирмы "Гаррард" сделали три броши-банта, на которые ушло 506 бриллиантов. Однако упоминаний о том, надевала ли их Виктория, не сохранилось. "Банты королевы Виктории" надевали на свою коронацию и королева Александра, и королева Мария Текская. Елизавета II часто надевает один из бантов, был он на ней, в частности, и в день похорон леди Дианы.

Бриллиантовые броши-банты получила в подарок Мария Текская, когда выходила замуж за будущего Георга V в 1893 году. От жениха – бант с подвешенным к нему сердечком; еще один, самый крупный из всех, в виде "узелка влюбленных". От жителей Кенсингтона – изящный, усыпанный бриллиантами двойной бант с подвеской из большой, неправильной формы жемчужины; от жителей графства Дорсет – еще один бант. Эти броши достаточно сильно отличаются друг от друга, несмотря на то, что все они – бриллиантовые банты. Елизавета II и сейчас носит их, а "дорсетский бант" украшает плечо королевы на ее изображении на одной из денежных купюр. Часто можно видеть какой-нибудь из этих бантов и на официальных фотографиях, на орденской ленте Ее Величества.

В 1947 году среди свадебных подарков, которые получили будущая королева и ее супруг, был и великолепный алмаз. Разработка алмазных копей в Танзании началась еще в 1930-е годы, в 1938 году туда пригласили канадского геолога доктора Джона Вильямсона, но только в 1947 году удалось найти по-настоящему большой камень – пятьдесят четыре карата. "Алмаз Вильямсона" огранили (конечно же, он потерял в весе, и почти в два раза), а в 1952-м Елизавета заказала у Картье брошь в виде цветка.

Брошь выглядит как усыпанный бриллиантами нарцисс, в центре которого красуется "бриллиант Вильямсона" – розовый. Те, кому приходилось видеть брошь вживую, утверждают, что ни одна фотография не в состоянии передать нежный цвет и блеск этого камня (в списке известных розовых бриллиантов он находится на девятом месте по размеру, но по красоте и чистоте почти не знает себе равных).

14 ноября 1948 года у Елизаветы родился сын Чарльз, будущий принц Уэльский. Отмечая рождение первого внука, родители Елизаветы подарили ей брошь "Цветочная корзина" – весьма популярный мотив для брошей, только у принцессы это была не бижутерия, а бриллианты, рубины, сапфиры и изумруды.

В 1945 году она получила от родителей похожий подарок – брошь в виде двух цветков, рубинового и сапфирового. Хотя во время Второй мировой войны королевская семья жила весьма скромно, подарки на дни рождения принцессы, тем не менее, получали. Так, мать однажды подарила ей одну из брошей, полученных когда-то от мужа, а вот в 1944, когда Елизавете исполнилось восемнадцать, подарок был уже более значительным – парные броши из аквамаринов и бриллиантов. Их можно носить и по отдельности, прикалывая с двух сторон, или соединять в одну большую брошь.

Есть среди украшений королевы и броши "русского" происхождения. Когда датская принцесса Дагмар (в православном крещении – Мария Федоровна) в 1866 году выходила замуж за будущего российского императора Александра III, ее родная сестра Александра подарила ей брошь – сапфир-кабошон, окруженный бриллиантами, с жемчужной подвеской. Когда после смерти Марии Федоровны в 1929 году ее драгоценности распродавались, брошь выкупила королева Мария Текская, невестка Александры, и украшение, завершив печальный круг, вернулось в Англию. А когда в 1893 году выходила замуж Мария Текская, то Мария Федоровна подарила ей брошь с непривычным еще для того времени дизайном – два усыпанных бриллиантами ромба, в центре одного крупный сапфир, другого – бриллиант. Обе эти "русские" сапфировые броши попали к Елизавете II после смерти Марии Текской, ее бабушки.

Помимо других подарков на свадьбу, Елизавета получила от родителей серьги-подвески от Картье, примечательные тем, что бриллианты в них были огранены всеми возможными способами, которые только используются при огранке. Эти серьги принадлежали упоминавшейся выше миссис Гревилл, и были сделаны в 1918 году, а затем, согласно завещанию хозяйки, перешли, вместе с остальными драгоценностями, к королеве Елизавете, матери Елизаветы II. На свадьбе принцесса была в других серьгах, бриллиантово-жемчужных, полученных ранее от бабушки – для того, чтобы носить все эти подарки, ей пришлось проколоть уши… Довольно поздно по современным меркам – ей тогда был двадцать один год. И по стране прокатилась волна подражания – те женщины, у которых уши не были проколоты, узнав, что это сделала наследная принцесса, загорались желанием сделать то же самое. Свои великолепные серьги-подвески Ее Величество носила не очень часто – возможно, потому, что она небольшого роста, и они для нее слишком длинны и массивны.

Из тиары будущей свекрови Елизаветы, принцессы Алисы Маунтбеттен, сделали и кольцо для невесты, и свадебный подарок – браслет, дизайн для которого разработал сам жених. Так же, как за век до этого другой принц делал это для другой королевы, Альберт для Виктории…

Мы не перечислили и малой доли королевской коллекции. В ней сотни предметов, и новых, и старинных, истинных ее объемов не знает никто. Впрочем, какой женщине понравится, если любопытствующие заглянут в ее шкатулку с драгоценностями? Кстати, этого не могут сделать даже самые близкие члены королевской семьи (ключи есть только у Ее Величества и тех, кто был ею назначен отвечать за драгоценное содержимое). Можно посетить музейные выставки, официальный сайт коллекции, да и, в конце концов, посмотреть на саму Елизавету II.

В общем, вполне достаточно уже того, что есть кому носить украшения, при виде которых возникает вопрос – "а кто же осмелится надеть это великолепие?" Как кто?.. Королева!

Регалии

И был тот меч по-разному изукрашен. Рукоять была из камня всех возможных цветов, какие может только измыслить человек, и каждого цвета там были различные оттенки. Чаша же рукояти была сделана из ребер двух зверей: змея, обитающего в Каледонии, где он зовется змеем диаволовым, а кость его обладает такою силою, что рука, к ней прикасающаяся, не ведает ни усталости, ни увечья; вторая же – кость рыбы, не очень крупной, которая обитает в водах Евфрата и зовется эртанакс, ее кости отличаются таким свойством, что кто касается их, у того воля становится крепка и тверда, и он, не зная усталости и не припоминая прежних радостей и горестей, неотступно преследует лишь цель свою.

"А что до этого меча, ни один да не возьмет его в руку, кроме лишь единственного; он же превзойдет всех остальных".

Томас Мэлори. "Смерть Артура" (перевод И. Берштейн)

Корона Альфреда Великого, короля англосаксонского королевства Уэссекс, который жил во второй половине IX века; корона королевы Эдит, супруги Эдуарда Исповедника, который правил Англией в середине XI века; корона Генриха VII, первого из династии Тюдоров. Скипетры, мечи, перстни. Символы власти тех, кто правил Британией на протяжении долгих веков. Они…

Их нет. Гражданская война (1641–1651) не пощадила короля, что уж там говорить о королевских регалиях. В 1649 году, спустя несколько месяцев после казни короля Карла I, Государственный совет приказал "тем, кто был назначен охранять регалии, передать их доверенным лицам, ответственным за продажу имущества покойного короля, королевы и принца, чтобы они те регалии полностью разбили; расплавили на золото и серебро, и продали драгоценности к вящей выгоде Содружества". Оливер Кромвель, вождь Английской революции, полагал, что "символы мерзостной власти королей" должны быть уничтожены. И их уничтожили – расплавили, разломали, извлекли драгоценные камни, распродали… Сохранился один-единственный предмет, сосуд для помазания, а все остальные регалии, когда монархия была восстановлена, и сын казненного Карла, Карл II, взошел на престол, пришлось создавать заново.

Впрочем, это была не первая подобная утрата. Мэтью Пэрис, монах-бенедиктинец, английский хронист, так описывал то, что случилось в октябре 1216 года с королем Иоанном (Джоном, братом короля Ричарда Львиное Сердце): "Покинув город Линн, где его принимали с почестями и поднесли богатые дары, он попытался пересечь поток под названием "Велл", и там внезапно безвозвратно лишился всех своих повозок, сокровищ, ценного имущества и регалий. Водоворот посреди реки затянул в свои глубины все, вместе с людьми и лошадьми, так что удалось спастись только одному человеку, который и доложил королю о постигшем их несчастье". Что произошло в точности, неизвестно – к примеру, есть версия, что внезапный подводный оползень вызвал огромную волну.

Герой пьесы Шекспира "Король Иоанн" говорит:

Знай, Хьюберт, нынче ночью, проходя

По отмелям линкольнским, половина

Моих солдат была приливом смыта.

Я спасся на коне, хотя с трудом.

Веди же к королю меня…

Он успевает рассказать королю о случившемся, и это последнее, что слышит Иоанн, – он умирает от яда. В реальности же Иоанн действительно скончался через несколько дней после катастрофы, но маловероятно, что яд был тому причиной. В каком именно месте затонул обоз, можно лишь предполагать, есть несколько версий. Более того, самого Иоанна подозревали в том, что на самом деле он заложил драгоценности (что маловероятно); ходили слухи, что какое-то время спустя их удалось достать из реки, и один из лордов разбогател именно благодаря этому. Их неоднократно пытались найти, даже в XX веке… Словом, судьба "сокровищ короля Иоанна" остается загадкой вот уже восемьсот лет. Однако важно одно – как бы там ни было, королевские регалии действительно оказались утрачены.

И если ранее их оставляли на хранение в разных местах, то, когда король Генрих III, сын Иоанна, вернулся в 1230 году из Франции, он приказал поместить регалии в Тауэр, "как ранее". И это первое упоминание о хранении драгоценностей короны в Тауэре. Правда, в Тауэре хранилось отнюдь не все – с 1255 года для короны и регалий отвели отдельную сокровищницу, но часть драгоценностей осталась в Вестминстере. После того, как в 1303 году королевские регалии попытались оттуда похитить, их тоже перенесли в Тауэр, который окончательно утвердился в своей роли королевской сокровищницы и хранилища королевских регалий.

Должность хранителя королевских драгоценностей считалась весьма престижной. Первый хранитель был назначен еще при короле Иоанне, в 1207 году. С течением лет менялось название должности и область ответственности. Так, некогда нужно было не просто хранить регалии, а быть ответственным за "приобретение и хранение королевского столового серебра и золота, назначать златокузнецов и ювелиров для короля и королевы; предоставлять посуду послам и государственным чиновникам, и забирать ее обратно, когда послы уезжали, а чиновники умирали или их смещали с должности". С 1660-х годов, когда публика получила возможность прийти в Тауэр для того, чтобы осмотреть регалии, кроме хранителя королевских драгоценностей появилась должность смотрителя – человека, который непосредственно имел дело с регалиями, охранял их, заботился и при необходимости демонстрировал желающим.

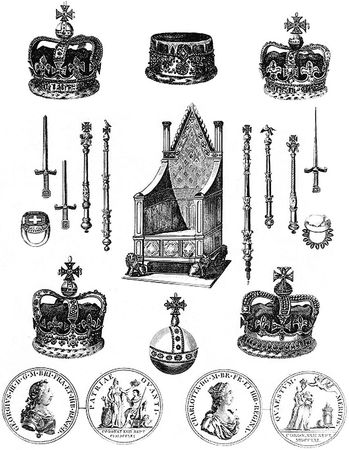

Коронационные регалии английского двора

Система менялась, менялось и количество людей, которые занимались регалиями, их приписывали то к одним дворцовым службам, то к другим. В наше время, когда тауэрская сокровищница превратилась едва ли не в самый посещаемый музей в мире, там работает целый штат сотрудников; времена, когда один смотритель мог отвечать за все, давно минули. С марта 1994 года открылось новое здание сокровищницы, и посетить его может до двух с половиной тысяч человек в час. Что ж, желающих полюбоваться символами власти британских монархов хватает.