Все в таком доме носило характер замкнутости и разобщения со всем остальным. Все в нем старались покрыть тайной для чужих. Ворота были заперты и днем и ночью, и приходящий должен был, по обычаю времени, постучаться слегка и проговорить: "Господи Иисусе Христе, помилуй нас!" и потом дожидаться, пока ему скажут: "Аминь". По нравственным понятиям века, честный человек должен был стараться, чтобы никто не слыхал и не видел, что у него делается во дворе, и сам не пытался узнавать, как живут в чужих дворах. Все в доме и кладовых хранилось под замками. Многое известно было одному только хозяину, как, например, деньги, которые почитались драгоценнее вещей; так что многие держали их не иначе, как зарытыми в земле, а иные отдавали на сохранение в монастыри, что называлось поклажей. Обилие домовитого двора и разобщение домашней жизни с внешностью совпадало с обычаем держать во дворах большое население. Старинная неделимость семей соединяла иногда несколько боковых родственных линий вокруг одного родственника или старейшины. То были дети, братья, племянники хозяина и даже дальние его родственники, жившие с ними не в разделе, смотря по обстоятельствам и по желанию. По смерти хозяина члены или соглашались продолжать жить вместе, или старший дядя их отдавал ту часть, какая следовала членам многочисленного семейства; тогда отделялись другие семьи и образовывали новые дворы. В некоторых местах России этот обычай наблюдался в большом размере и строже в своем основании, в других слабее, так что наследники спешили делиться и основывать новые семьи. В новгородских областях дети обыкновенно делились отцовским имуществом, но оставляли одну общую для всех часть. Обычай жить вместе с родственниками наблюдался более или менее у всех сословий, менее у знатных людей, имевших способы делиться скорее. У иных родственники, жившие при дворе, содержались наравне с прислугой. Так, например, один гость в 1696 году, нанимая сторожа, заключал с ним условие, что он будет есть и пить с хозяйскими братьями. У крестьян и у посадских этот обычай соблюдался при значительном разветвлении рода; тогда, когда связь между родственниками делалась уже слабой, они расходились, а иногда те, которые беднели и становились зависимыми от главных хозяев, нисходили на степень подсоседников, приписанных к семье, но не составляли ее прямых членов. Несмотря на кровное родство, в семьях обычно было мало ладу, и все члены большой семьи нередко жили между собой во вражде. Зато дух общинности, столь свойственный русскому нраву, не ограничивал таких скупов одним родством, но соединял людей, не имевших между собой кровных связей. Так, например, несколько человек соглашались и покупали один двор, совершив купчую на общее имя, и двор принадлежал не одному лицу, а всем вместе. Кроме родственников, при дворе знатного господина, имевшего у себя домашнюю церковь, жил священник и был вместе с тем как бы членом семьи. Если он был женат и имел детей, то жил в особой избе и получал месячный корм, а если был монах или вдовец, то пользовался обедом вместе с хозяином. Кроме священника жил в таких дворах крестовый дьяк домашней церкви, заведовавший ее устройством. Наконец, в некоторых зажиточных домах жили сироты, мальчики и девочки, которых благочестивые отцы семейств воспитывали и обучали какому-нибудь занятию, а по достижении совершеннолетия отпускали, что называлось благословлять в мир.

Все это вместе уясняет систему построек старинных дворов, заключавших в себе по нескольку изб. Но что составляло общее достояние сколько-нибудь зажиточного человека – это множество слуг при дворе. Богатые и знатные держали у себя огромное число прислуги мужского и женского пола, иногда число их превышало пятьсот, а у важных лиц доходило даже до тысячи. Господа измеряли честь и свое значение огромным количеством дворни. Это были или вечные проданные холопы, или сами себя продавшие в рабство с потомством, или военнопленные, или кабальные, то есть такие, которые, занимая деньги, обязывались служить вместо платежа процентов, или отданные в кабалу по суду за неплатеж долга, или беглые люди, то есть посадские, убежавшие от тягла, служилые, бежавшие из службы, и, наконец, чужие холопы и крестьяне, перебегавшие от одного господина к другому.

Всякий господин старался населить свой двор преимущественно мастеровыми и вообще умелыми людьми. По их занятиям и сведениям давались им должности. То были повара, приспешники, хлебники, квасовары, портные, столяры, сапожники, кузнецы, коновалы, швеи, сторожа и прочее. У знатных господ были люди, вооруженные луками, стрелами и самопалами, в белых и серых епанчах, в татарских шапках: они исполняли должность телохранителей. Но кроме деловых людей, были еще толпы слуг, которые не имели определенных занятий и в самом деле ничего не делали. Обыкновенно двое из слуг были главноначальствующими лицами: ключник и дворецкий. Ключник был главный распорядитель, иногда значивший у господина больше, чем жена и родня, жившая во дворе. Не занимаясь хозяйством, господин отдавал ключнику на руки все домоуправление. Он был приходорасходчик, заведовал клетями и всеми строениями, держал у себя доверенные ему ключи, поэтому и назывался ключником. Господин выдавал ему содержание иногда за неделю, а иногда за месяц вперед. По окончании срока господин проверял его, при поверке вычитал то, что ему следовало на пропитание, и сверх того награждал за службу. Другое начальственное лицо из двора – дворецкий заведовал вообще всеми дворовыми людьми, доносил обо всем случившемся во дворе господину, разбирал разные случаи спора между слугами, наказывал их по приказанию господина. Некоторые из слуг приобретали особенную доверенность и благосклонность господина; уверившись, что на них можно положиться, он отправлял своих холопов для управления вотчинами, делал им поручения по торговле или по хозяйству. Прислуга женского пола находилась под управлением хозяйки, если муж доверял ей; в противном случае ею заведовала какая-нибудь из женщин, обыкновенно жена ключника. Одна из прислужниц была приближенная к госпоже и называлась ее постельницей. Кормилицы и няньки детей были большей частью из прислуги и пользовались перед другими особенным почетом. Одни из служанок, обыкновенно девицы – занимались исключительно вышиванием вместе с госпожой и другими особами хозяйского семейства женского пола, другие, обыкновенно замужние – выполняли черные работы, топили печи, мыли белье и платье, пекли хлебы, приготовляли разные запасы, третьим поручались пряжа и тканье. У лиц, живших нераздельно с хозяином, прислуга была общая. В распорядках домашнего быта у домохозяев соблюдались такие же обычаи, как в царской придворной жизни: главный хозяин в своем дворе играл роль государя и в самом деле назывался государем: слово это означало домовладыку, другие члены семейства находились у него в таком же отношении, как родственники царя; слуги были то же, что служилые у царя, и потому-то все, служащие царю, начиная от бояр до последних ратных людей, так, как и слуги частного домохозяина, назывались холопами. Господин, как царь, окружал себя церемониями; например, когда он ложился спать, то один из слуг стоял у дверей комнаты и охранял его особу. Господин награждал слуг и оказывал им свое благоволение точно так же, как поступал царь со своими служилыми: жаловал им шубы и кафтаны со своего плеча или лошадей и скотину, посылал им от своего стола подачу, что означало милость. То же делала госпожа с женщинами: одних примолвляла, то есть награждала ласковым словом, других дарила или посылала им подачу со своего стола. При дворе частных домохозяев, как и при дворе царском, сохранялся обычай отличать заслуги и достоинство слуг большим количеством пищи. При огромном количестве слуг во дворе богатого господина существовали приказы, такие точно, как в царском управлении государством, под главным контролем ключника и дворецкого, как сказано выше. Прислуга вообще разделялась, как служилые царские люди, на статьи: большую, среднюю и меньшую. Принадлежавшие к большей статье получали большее содержание; некоторые получали сверх одежды денежное жалованье от двух до десяти рублей в год, другие же одежду, некоторые одно содержание. "Домострой" советует, чтобы слуги по возможности были сыты государским жалованьем и одеты своим рукодельем. Таким образом, им давалось льготное время, которое служилые люди употребляли для приобретения себе одежды. Вообще слуги у русских господ ходили в изорванных одеждах, но когда нужно было показаться перед гостями, им выдавалось платье, лежавшее в клетях; ключник по приказу господ выдавал им его, а они впоследствии обязаны были воротить все в целости, в противном случае подвергались побоям. В этом отношении в господских домах делалось то же, что и в царском дворе, где в важное время приема иноземных послов служилым людям выдавалось платье и потом отбиралось.

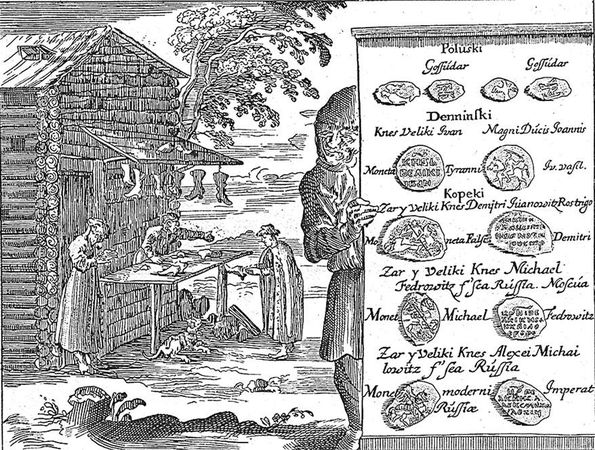

Монеты у русских (Лавка сапожника). "Описание путешествия в Московию". Адам Олеарий. XVII в.

Женатые служилые жили отдельно в избах; несколько семей помещались в одной и получали на содержание месячину; холостые и девки обыкновенно жили при господской поварне, мыльне, конюшне, сараях, в людских избах, для того построенных; девушки, занимавшиеся вышиванием, спали в сенях и от этого назывались сенными. Господа соединяли парней и девушек браком, часто против их желания, и праздновали их свадьбы у себя в доме: это доставляло для господ развлечение в однообразной их жизни.

Содержать хорошо слуг считалось делом богоугодным, наравне с милостыней. В наших старых книгах благочестивого содержания были нравоучения такого рода: "Имейте рабы свои, аки братию и рабыни аки сестры себе, яко и те семя адамле есть". По большей части прислуга содержалась дурно, даже и там, где хозяин имел благие намерения в отношении своей дворни: потому что ключники и дворецкие, выбранные господином из них же, заведуя их содержанием, старались половину положить в свой карман. Во многих боярских домах многочисленную дворню кормили дурно испеченным хлебом и тухлой рыбой, мясо они редко видели, и сам квас давался им только по праздникам. Голодные и оборванные и при этом ничем не занятые, они шатались по городу, братались с нищими, просили милостыни и часто по ночам нападали на прохожих с топорами и ножами или запускали в голову им кистени, производили пожары, чтобы во время суматохи расхищать чужое достояние. Господа смотрели на такие поступки своих рабов сквозь пальцы.

Вообще господа обращались со своими слугами деспотически и охотнее следовали таким пастырским нравоучениям, как, например: "Аще ли раб или рабыни тебя не слушает и по твоей воле не ходит, то плети нань не щади", чем таким, где заповедовалось господам считать рабов за братьев. Нередко случалось, что господин насиловал своих рабынь, не обращая внимания на их мужей, растлевал девиц; случалось, что убивал до смерти людей из своей дворни, – все ему сходило с рук. Сами слуги не имели понятия, чтобы могло быть иначе, и не оскорблялись побоями и увечьями: за всяким тычком не угоняешься, гласит пословица; рабу все равно было, справедливо ли или несправедливо его били: господин сыщет вину, коли захочет ударить, говорили они. Те слуги, которые не составляли достояния господ, кои присуждены были к работе за деньги или же отдавши себя во временную кабалу, не только не пользовались особенными льготами от безусловной воли господ, но даже подвергались более других побоям и всякого рода притеснениям. У русских было понятие, что служить следует хорошо тогда только, когда к этому побуждает страх, – понятие общее у всех классов, ибо и знатный господин служил верой и правдой царю, потому что боялся побоев; нравственное убеждение придумало пословицу: за битого двух небитых дают. Самые милосердные господа должны были прибегать к палкам, чтобы заставить слуг хорошо исправлять их обязанности: без этого слуги стали бы служить скверно. Произвол господина удерживался только тем, что слуги могли от него разбежаться, притом обокрав его, и другие не пойдут к нему в кабалу. Напротив, господин славился тем, что хорошо кормил слуг. Русские не ценили свободы и охотно шли в холопы. В XVII веке иные отдавали себя рубля за три на целую жизнь. Получив деньги, новый холоп обыкновенно пропивал их и проматывал и потом оставался служить хозяину до смерти. Иные же, соблазнившись деньгами, продавали себя с женами, с детьми и со всем потомством. Иногда же бравшие деньги закладывали заимодавцу сыновей и дочерей, и дети жили в неволе за родителей. Были и такие, которые поступали в холопы насильно: еще до воспрещения перехода крестьянам помещик нередко обращал их в холопов. В XVII веке служилые люди торговали самым возмутительным образом женеким полом в Сибири. Они насильно брали беспомощных сирот-девиц, иногда сманивали у своих товарищей жен, делали на них фальшивые крепостные акты и потом передавали из рук в руки, как вещь. Толпы слуг вообще увеличивались во время голода и войны; во время голода потому, что многие ради дневного пропитания отдавали себя навеки в рабство, а во время войн дворяне и дети боярские, убегая от военной службы, записывались в холопы, а те, которые возвращались с войны, приводили домой военнопленных, которых обращали в рабство: таким образом, в классе холопов было много поляков и литовцев; их заставляли насильно принимать православие и насильно женили или выдавали замуж. Правительство в XVII веке хотело оградить военнопленных от жестокого жребия и потому запрещало обращать их в рабство. Уложение предоставляет свободу тем из пленников, которые сами не пожелают остаться. Раб в полном нравственном смысле этого слова, русский холоп готов был на все отважиться, все терпеть за своего господина и в то же время обмануть его и даже погубить. Когда господа между собой ссорились, их люди, встретившись где-нибудь в веселом месте, например, в корчме или в кабаке, заводили споры и драки за честь своих господ; это принимало иногда большие масштабы, когда людей у господина было очень много или же когда крестьяне принимали участие в этих ссорах. Люди и крестьяне враждующих между собой владельцев нападали друг на друга по дорогам, делали набеги за границы, били друг друга, поджигали, неистовствовали всякими способами. Зато в то же время толпы рабов были злом для своих господ; в доме они заводили между собой смуты, драки и убийства, иногда из мщения к господину доносили на него, обвиняя в злоумышлении на царя, и даже выдерживали пытку, которой их подвергали. Очень часто холопы обкрадывали господ и убегали; иные молодцы тем и промышляли, что, дав на себя кабалы, проживали некоторое время у тех, кому их давали, потом обкрадывали своих хозяев, убегали от них, приставали таким образом к другим, к третьим. Правительство приказывало господам не принимать никого в холопы без отпускных, но этого приказания не все слушались; притом же многие молодцы являлись с нарядными (фальшивыми) отпускными. Нередко тем дело не оканчивалось, что кабальный обкрадет хозяина да уйдет от него; удальцы сталкивались с подобными себе приятелями, поджигали дома и дворы своих господ, иногда убивали или сжигали их самих с женами и детьми, а потом бежали на Дон или на Волгу. Когда помещик отправлялся на войну и оставлял управление своего дома старикам и женщинам, тут своевольство дворни не имело пределов; часто, воротившись на родину, помещик находил весь свой дом в разорении и запустении. Кроме множества слуг, в господских дворах проживали иногда нищие, призреваемые из милосердия, в надежде этим угодить Богу. Они носили название богомольцев. Этот обычай существовал и у царей, у которых жили так называемые верховые богомольцы, обыкновенно старые, увечные воины, потешавшие государя в часы вечерних досугов рассказами о приключениях своей молодости, проведенной в брани и опасностях.