"Убедительно прошу Вас, представителя Великой Японской империи, - писал он японскому посланнику в Китае, - дружественной по духу моему прошлому императорскому правительству, верноподданным коего я себя считаю до настоящего времени, возбудить ходатайство о моем освобождении из Синьцзянской тюрьмы и пропустить на Дальний Восток. Честью русского офицера, которая мне так дорога, я обязуюсь компенсировать Японии свою благодарность за мое освобождение".

В могилах близ Ала-Куля остался лежать почти весь драгунский полк, сформированный у самой границы с Китаем. Эту окраину России Анненков считал своим царством, тешил себя надеждой вернуться сюда на белом коне триумфатора и потому загодя освобождал этот путь от всякой оппозиционной силы.

Люди были порублены шашками. Брели они к месту расправы партиями по 100–120 человек.

Советский консул писал в Москву из Чугучака:

"За два месяца были приготовлены могилы. Крупные баи и другие прислужники Анненкова объявили населению, что могилы предназначены для хранения оружия. Специальные люди под видом проводников провожали анненковских солдат к могилам, где их уже ожидали..."

В том же письме говорилось: всех, кто шел на Родину, посылали в город Карагач, хотя такого города не было. Мнимые проводники объясняли обреченным, что в городе Карагаче их ждут подводы, там им укажут дорогу.

* * *

Что же представляла собой "армия" Анненкова?

О тех, кого он считал надежными, говорили: были сыты, хорошо одеты и не скучали. Не слишком опасная, по преимуществу полицейская, служба у Анненкова привлекала к нему помимо казачьей верхушки людей, лишенных настоящей опоры в жизни, искателей легкой добычи, дезертиров, уголовников.

Анненков, как мы видели, пополнял свою армию также и за счет мобилизованных крестьян. Их-то, по преимуществу, и засыпали потом пески Ала-Куля. Однако основным контингентом пополнения были добровольцы. К Анненкову липло главным образом состоятельное сибирское и семиреченское казачество, а частью и середняки, привлеченные посулами атамана обеспечить им богатую жизнь.

Кулацкая верхушка крепко держалась за казачьи привилегии: земельный надел в 52 десятины на хозяина, с запасом до 10 десятин, территориальная обособленность и, наконец, войсковой круг и войсковой атаман (иначе - особое управление). Анненков обещал закрепить эти привилегии навечно.

Анненков выделял нарождающуюся национальную буржуазию Туркестана и с ней заигрывал, стремился использовать в своих целях Алаш-орду - националистическую байскую организацию. Были сформированы два алашских полка, потом еще один, получивший наименование "конно-киргизский". А чтобы подчинить их себе не только дисциплиной, но мыслью и духом, привлек для этого "наставников" из числа мулл, явно алаш-ордынской ориентации. Сначала это было сделано для 5-й стрелковой дивизии, приданной Анненкову приказом командира белогвардейского степного корпуса. В приказе говорилось: "Для удовлетворения религиозно-нравственных нужд джигитов киргизских полков разрешаю пригласить лиц мусульманского духовенства (мулл) с отпуском на их содержание средств из казны".

Общественный обвинитель Мустамбаев, казах по национальности, отмечал в своей речи, что Анненков, служивший до войны в Туркестане, хорошо знал жизнь и язык коренного населения, но, так же как и Колчак, презирал его. Молодчики атамана пороли казахов, таранчинцев, дунган и думали, что казахи, таранчинцы и дунгане только для этого и существуют.

Правитель Семиречья являл каждым своим шагом и жестом барское пренебрежение к массам, барское честолюбие. Позерство, откровенное упоение властью были его второй натурой. В личном владении атамана состояла прекрасная конюшня скаковых лошадей. С ней он перевалил Джунгар, а в Китае она стала конным заводом, который Анненков содержал поначалу на паях с губернатором Синьцзянской провинции. У него были личный повар, личный парикмахер, личный гардеробщик. Каждый день его видели в новом мундире: сегодня он кирасир, завтра - лейб-атаманец, послезавтра - улан или гусар. При атамане был отряд телохранителей, хор песенников, управляющий личным зверинцем (помимо лошадей он таскал за собой волков, медведей, лис). После обеда его ублажал духовой оркестр. Был у него и палач - некий пан Левандовский, с которым он обходился весьма учтиво.

Вот это настоящее и было в какой-то мере идеалом того, что он видел для себя в будущем.

Ну, а что он готовил Семиречью, обширному краю, изнывавшему под его палаческим диктатом?

В судебном деле рассказывается, как Анненков намеревался "осчастливить" этот край. План его сводился к тому, чтобы создать свое независимое "государство": занять Верный, организовать новое казачье войско, стать полным диктатором.

На процессе в Семипалатинске выступали три общественных обвинителя. Каждый из них не только побывал там, где знали правду об анненковской деспотии, но и запасся богатейшим багажом сведений - социальных, политических, чисто военных о белогвардейской контрреволюции, колчаковщине, интервенции, атаманах, о начале и конце анненковщины. Обвинители хорошо знали мемуарную литературу, новейшие труды советских исследователей, были знакомы с периодикой русской белой эмиграции.

Суждения их прозвучали предельно четко:

- Мы судим Анненкова не за убеждения. У нас есть еще, к сожалению, немало старичков, которые никак не могут расстаться со сладкими мечтами о восстановлении монархии. Этих мечтателей судит и переубеждает сама жизнь. Мы судим Анненкова не за монархизм в мыслях, а за монархизм, конкретно проявленный в действиях, за крайне опасные действия по восстановлению царского режима...

* * *

Военная коллегия подвела, естественно, итог кровавому пути Б. В. Анненкова и его ближайшего сподвижника Н. А. Денисова: оба они были приговорены к высшей мере наказания - расстрелу.

Так закончилась одна из наиболее мрачных страниц колчаковщины.

П. КАМЕРОН

Ликвидация банд Муэтдина и Рахманкула

Очень тяжелое время переживали в 1920–1922 годах трудящиеся Ферганы. Феодалы-баи, верхушка реакционного мусульманского духовенства объявили молодой Советской власти непримиримую войну. Созданные и вооруженные ими банды басмачей терроризировали население целых областей. Басмачи налетали на кишлаки, города, избивали и грабили жителей, угоняли скот.

Особенно зверствовал басмач Муэтдин Усман Алиев, в прошлом уголовник-убийца. Его банда являлась самой многочисленной и представляла для Советской власти большую угрозу. Обманным путем, спекулируя на хозяйственных трудностях в крае, Муэтдин сумел привлечь в свою банду несколько тысяч дехкан.

Страшные, несовместимые с понятием человека злодеяния творил Муэтдин. Спасти и защитить население от этой шайки для Советской власти и Красной Армии было тогда первостепенной задачей.

О последних днях банды, о ее ликвидации частями Красной Армии, о суде над Муэтдином и другими главарями басмачей и рассказывает в своих воспоминаниях бывший председатель Революционного военного трибунала Туркестанского фронта Петр Алексеевич Камерон.

Эти воспоминания были напечатаны в "Вестнике Верховного Суда СССР" в 1928 году, в десятилетнюю годовщину военных трибуналов.

* * *

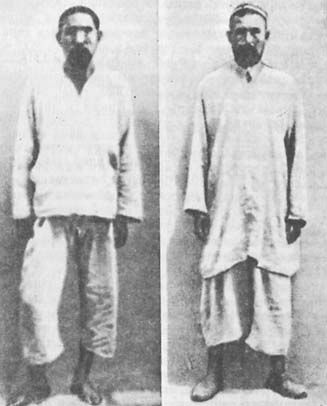

Разбирая материалы по моей работе в военном трибунале Туркестанского фронта, среди копий приговоров и отрывочных записей я обнаружил две фотографические карточки. На одной из них изображен один из крупнейших вожаков ферганского басмачества, в течение пяти лет оперировавший в восточной части Ферганы и с большим трудом ликвидированный во второй половине 1922 года.

Это Муэтдин Усман Алиев, известный в истории ферганского басмачества под именем Муэтдина-Бека. На другой фотографии - старший советник и начальник его штаба Янги-бай Бабашбаев, именовавшийся Янги-бай Амин. Сняты они были в Ташкентском ОГПУ после разгрома их шаек и захвата их с большинством подчиненных им курбашей (начальников) в начале июля 1922 года.

Муэтдин Усман Алиев (слева) и Янги-бай Бабашбаев

Глядя на карточку Муэтдина, никак нельзя подумать, что на ней изображен один из самых упорных и влиятельных вождей басмачества, объединявший под своей командой в лучшие для себя времена несколько тысяч человек, которые вели отчаянную борьбу с Советской властью и Красной Армией.

Но это был он - Эмир Ляшкар Баши (главнокомандующий) Муэтдин-Бек Газы (победоносный), отличавшийся особой хитростью и вероломством, сумевший подчинить себе большинство басмаческих вожаков Ферганской области, дважды переходивший на сторону Советской власти и дважды ей изменявший.

Собственно говоря, личность Муэтдина и история его операций против Красной Армии - это история всего басмачества. Как басмач Муэтдин появился в самом начале объединения против Советской власти всех мусульманских контрреволюционных сил. Поэтому после разгрома его шаек неизбежно оказались ликвидированными и другие очаги басмачества в Ферганской, а также примыкающей к Фергане части Сырдарьинской и Самаркандской областей.

Муэтдин Усман Алиев, неграмотный киргиз, начал свои басмаческие операции еще при царском правительстве. Будучи осужден за убийство на 5 лет каторги, он бежал из тюрьмы в горы и примкнул к шайке басмача Османа Курбаши. Вскоре он убил Османа, объявил себя начальником шайки и начал заниматься грабежами и набегами, скрываясь от преследований в горах.

В конце 1918 года Муэтдин с отрядом джигитов в 200 человек влился в отряд Бека, где своей храбростью и умением вести оперативные действия выдвинулся в первые ряды командного состава Мадаминовской армии. В марте 1920 года Муэтдин-Бек сдался вместе с Мадамином Красной Армии и был назначен командиром эскадрона одного из полков Интернациональной бригады. Однако действия нового командира эскадрона вскоре показались подозрительными. Хотя он и принимал участие в боевых операциях на стороне Красной Армии, но в его эскадроне открыто выражалась ненависть к Советской власти, а отдельные отряды по-прежнему занимались грабежами и убийствами. Командиром полка Кучуковым был поднят вопрос о необходимости разоружения муэтдиновского эскадрона, но... Муэтдин предвосхитил предполагаемое разоружение, вывел свой эскадрон в ущелье Аранд и, убив своего помощника Кара-Ходжу и расстреляв верных Советской власти 12 джигитов, в августе 1920 года с остальной частью своего отряда (численностью 390 человек) ушел в горы. Деятельность беспощадного курбаши Муэтдина вскоре широко распространилась в горных районах Ферганской области. Все мелкие басмаческие шайки признали нового "Бека", как начал себя именовать в целях более широкой популярности Муэтдин.

Немедленно после своей измены Муэтдин учиняет ряд нападений на наши гарнизоны, причем сплошь и рядом действует хитростью, заверяя, что по-прежнему предан Советской власти и послан для ликвидации басмачей. Захваченные в плен красноармейцы подвергались мучительной смерти, в частности, в кишлаке Кокджар был зверски уничтожен гарнизон полка красных коммунаров.

Нападения на поселки и кишлаки сопровождались, как правило, поголовным истреблением русского населения и всех заподозренных в сочувствии Советской власти мусульман.

В качестве иллюстрации кровавых "подвигов" Муэтдина приведу краткую выдержку из обвинительного акта по его делу:

"13 мая 1921 года Муэтдин произвел нападение на продовольственный транспорт, шедший по Куршабо-Ошской дороге в город Ош. Транспорт сопровождался красноармейцами и продармейцами, каковых было до 40 человек. При транспорте находились граждане, в числе коих были женщины и дети; были как русские, так и мусульмане. Вез транспорт пшеницу - 1700 пудов, мануфактуру - 6000 аршин и другие товары. Муэтдин со своей шайкой, напав на транспорт, почти всю охрану и бывших при нем граждан уничтожил, все имущество разграбил. Нападением руководил сам и проявлял особую жестокость. Так, красноармейцы сжигались на костре и подвергались пытке; дети разрубались шашкой и разбивались о колеса арб, а некоторых разрывали на части, устраивая с ними игру "в скачку", то есть один джигит брал за одну ногу ребенка, другой - за другую и начинали на лошадях скакать в стороны, отчего ребенок разрывался; женщины разрубались шашкой, у них отрезали груди, а у беременных распарывали живот, плод выбрасывали и разрубали. Всех замученных и убитых в транспорте было до 70 человек, не считая туземных жителей, трупы которых были унесены мусульманами близлежащих кишлаков и точно число каковых установить не удалось".

Это лишь одно из свидетельств многочисленных зверств муэтдиновских шаек, которые разбойничали до лета 1922 года. А таких нападений было очень много.

Общее количество вооруженных всадников в момент наиболее интенсивных действий Муэтдина доходило до 4000 человек. Кроме того, значительная часть джигитов находилась в резерве, жила в кишлаках. Их призывали по особым приказам Муэтдина.

Содержание этой привыкшей к беззаботной жизни оравы тяжелым бременем ложилось на плечи бедняцкого населения Ферганы. Каждый кишлак был обложен и натурой, и деньгами. Специальные саркары (сборщики) время от времени собирали с жителей определенную по приказу Муэтдина дань. Тех, кто проявлял неповиновение, убивали, а их имущество подвергалось разграблению. Если через кишлаки проходили части Красной Армии и впоследствии шпионы доносили Муэтдину о хорошем приеме, оказанном жителями красноармейцам, - горе было такому кишлаку. Сам Муэтдин был неограниченным владыкой всей восточной Ферганы. Тысячи голов крупного и мелкого скота он отобрал у дехкан лично для себя. Награбленное имущество достигало колоссальных размеров. Он являлся фактическим владельцем мельниц, имел несколько усадеб в горных кишлаках восточной части Ошского уезда. Награбленное золото и драгоценности Муэтдин передал своим родственникам, а часть богатства зарыл в горных ущельях.

Опросом жителей в Иски Наукат и Джаны Наукат было установлено, что в этих кишлаках не было девочки старше 10 лет, не изнасилованной Муэтдином. Что касается своих "законных" жен, то он давно потерял им счет. В одном показании на следствии Муэтдин утверждал, что имеет четырех жен, а в другом - что их у него пять, причем имен трех последних он не знает. Свидетели показали на суде, что надоевших жен Муэтдин передавал в руки своих палачей для умерщвления.

В Иски Наукате, главной резиденции Муэтдина, когда он там пребывал, ежедневно происходили многочисленные казни, отчего вода в арыках окрашивалась в красный цвет.

До самого последнего времени при нем в качестве советников находилось несколько белогвардейских офицеров, принявших, кстати сказать, мусульманство. Все они, особенно некий Марцинкевич, известный под именем Девлен Берды, отличались такой же бесчеловечной жестокостью, как и их владыка. Муэтдин-Бек отплатил им черной неблагодарностью: перед сдачей своих отрядов он отдал приказ палачам, чтобы они уничтожили всех белогвардейцев, что и было немедленно выполнено.

Естественно, что одно только имя Муэтдина наводило трепет и ужас на жителей Ферганы. Страх расплаты за какое бы то ни было содействие Красной Армии был настолько велик, что, несмотря на ненависть к Муэтдину буквально во всех слоях населения, мы, однако, долго не находили поддержки в широких массах для ликвидации этого злодея.

На борьбу с Муэтдином были брошены довольно крупные силы. Однако его отряды обладали большой подвижностью, хорошо ориентировались на местности, что сильно усложняло борьбу с ними. Совершая удивительные по быстроте переходы, Муэтдин внезапно появлялся в различных районах, подвергая осаде наши гарнизоны. Он совершал неожиданные нападения и на крупные русские поселки, на города Ош и Андижан, после чего быстро уходил далеко в горы. Очень трудно было определить, где действовал сам Муэтдин, а где подвластные ему начальники отрядов.

В 1921 и в начале 1922 года Муэтдин осмеливается уже вести плановую войну с частями Красной Армии, оказывая им упорное сопротивление, прибегая к контратакам, демонстративным наступлениям и бросая в бой крупные силы, вооруженные пулеметами.

В марте-мае 1922 года командование войсками Ферганской области затеяло переговоры с Муэтдином, которые носили очень длительный характер. Муэтдин их всячески затягивал, не желая сдавать оружие и разоружаться.

Эти переговоры велись Муэтдином, конечно, не по доброй воле. Обстановка складывалась не в его пользу. Долготерпение населения истерзанной Ферганы иссякло. Повсюду начали организовываться отряды самообороны. Это стало возможным благодаря тому, что широкие массы населения решили наконец пресечь грабительскую деятельность басмачей. Даже духовенство и некоторые влиятельные киргизские роды, не говоря уже о бедноте, поднялись на борьбу с Муэтдином.

Муэтдин чувствовал, что дни его сочтены. В отчаянии он предпринимает ряд дерзких нападений на наши части, а 3 июля врывается в город Ош. Во время этого налета им была разгромлена больница. Медицинский персонал и больные были зверски убиты, окрестности Оша и примыкающие к городу кишлаки разграблены, а жители перебиты. Это была уже агония издыхающего зверя.

Прижатый частями Красной Армии к горным перевалам, Муэтдин пытался найти выход. Он мог уйти через перевалы в Алайскую долину. Но он знал, что встретится там с холодом и голодом. Его отряды не вынесли бы суровой алайской зимы и неминуемо погибли. Однако был и другой вариант: спрятать самое лучшее оружие и пулеметы и сдаться частям Красной Армии. Когда же наступит удобный момент, снова начать вооруженную борьбу с Советской властью. Муэтдин остановился на этом варианте. 6 июля 1922 года он сдался советским отрядам в горной части восточной Ферганы.