Информация к размышлению:

Информация к размышлению: Коричневая чума

Когда много пишешь о тоталитарных режимах, невольно проникаешься сочувствием к тем, кто создавал и возглавлял тиранические империи. Это известный психологический эффект, называемый "аберрацией близости": анализируя прошлое, автор пытается разобраться в причинах, которые толкнули того или иного исторического персонажа на путь зла, и раньше или позже, приняв чуждую точку зрения, выясняет, что персонаж этот действовал под "нажимом обстоятельств", принимал решения в надежде, что поступает правильно, старался улучшить мир, но столкнулся с "непреодолимыми препятствиями". И глядишь, вместо критической статьи, которая должна была расставить все точки над i, на свет появляется сочувствующая или даже оправдывающая статья, в которой преступления очередного вождя трактуются как тактические или стратегические ходы мудрого правителя, созидающего новую государственность.

На самом деле существует один метод, позволяющий либо совсем избежать искажений в восприятии исторических реалий, либо компенсировать их. Этот метод достаточно прост: при работе нужно всегда помнить (ни на секунду не забывать!) о маленьком законопослушном человеке, жизнь которого была раздавлена тоталитарной машиной. Это нетрудно, ведь такие, маленькие и законопослушные, были всегда. И практически всегда тоталитарный каток проходился по ним, калеча, уродуя, закатывая в землю или асфальт. Жизнью таких людей вожди и фюреры привыкли жертвовать без малейших колебаний. Больше того, вожди сумели убедить достаточно большое количество интеллектуалов, что эти маленькие и законопослушные обыватели – всего лишь "смазка истории" и "пушечное мясо". Что эти обыватели так и так должны были умереть во имя торжества Всемирной Революции или Национальной Империи. Что их не надо жалеть, потому что только участие в масштабных событиях по перекройке мира придает их незаметным обывательским жизням хоть какой-то смысл.

Но автор, пишущий о возвышении и крушении тиранических режимов, не должен поддаваться воздействию тоталитарной пропаганды, не должен ставить себя на место вождя – наоборот, он должен позиционировать себя с другой стороны исторического процесса, ведь, в сущности, все мы и есть те самые маленькие и законопослушные обыватели, по которым в случае чего пустят перемалывающий кости каток "прогресса".

Не воспевайте тиранов – они все равно этого не оценят!

Сегодня проблема адекватного восприятия нашей недавней истории вновь стала донельзя актуальной. В 1990-е годы возник перекос в оценках Советского Союза, порожденный гиперкомпенсацией за то, что от нас долгое время скрывали правду о негативных сторонах жизни при Советах. В итоге усилиями либеральных публицистов вся история ХХ века превратилась в сплошной негатив – в историю кровавого противостояния жестоких диктаторов, во имя личной власти уничтоживших десятки миллионов людей. Новые историки договорились до того, что в принципе отказывали всем советским гражданам в праве называться созидателями исторического процесса – советский гражданин ("совок") превратился в олицетворение мрачной разрушительной силы, отпрыском Сатаны, жирующим на чужом горе, наслаждающимся чужими страданиями. На этом фоне даже гитлеровцы стали казаться средоточием добра и света, защитниками Свободы, вставшими на пути диких орд, прущих на Запад с Востока.

Но, как оказалось, нельзя долго унижать достоинство огромного народа. И в ответ на псевдоисторическое творчество девяностых пришло мифотворчество XXI века – "имперское" мифотворчество, которое всю сложнейшую совокупность взаимодействий наций, этносов, государств сводит к простому и до боли знакомому социал-дарвинизму. Принцип таков: любое государство стремится к мировому господству, поэтому в большой семье клювом не щелкай; если ты не съешь, съедят тебя. Под этим соусом находят оправдания любые преступления против других государств, а главное – против личности. Сравнительный анализ подменяется поисками соринок в чужом глазу и рассуждениями о том, что все так делают, а значит, и нам сам Бог велел.

Подобная позиция оказалась на руку современной российской власти. Чрезвычайно изощренными выглядят кремлевские "бойцы идеологического фронта", призванные объяснить, почему за последние годы мы не стали жить ни лучше, ни веселей. Их риторическими наработками легко, словно своими, пользуются представители правительственных структур, включая президента Владимира Путина. На все недоуменные вопросы один ответ: везде так делают, значит, и мы так будем делать.

Примеров в этой области хоть отбавляй, но я приведу только один – вызывающий самую болезненную реакцию у наших политиков. "Оранжевая революция" на Украине.

Казалось бы, давно пора понять, что Украина – это иностранное государство, независимое и идущее своим путем. Любая попытка навязать свою волю независимому государству, от кого бы она ни исходила (от РФ или США – безразлично), является империализмом. И вся болтовня в духе социал-дарвинизма сводится по-прежнему к желанию замаскировать собственные просчеты в вопросе взаимоотношений государства и личности. Наше государство так и не научилось уважать права личности, а потому вновь обратилось к имперской модели структурирования общества, при которой мнение обывателя ничего не значит. Ведь он, как мы помним, "смазка истории".

Вот почему так опасна новая фаза переписывания истории. Реабилитация коммунистических вождей, которые якобы делали все для возрождения Российской империи, толкает нас на путь признания "национальных особенностей" демократии, за который так ратует команда Путина. А от "национальных особенностей" один шаг до "коричневых" отрядов.

Давным-давно братья Аркадий и Борис Стругацкие написали повесть "Трудно быть богом". В ней рассказывается, как на окраине монархической империи появляется фашизм – бездарные дети зажиточных лавочников вступают в некое подобие СА, охотятся на книгочеев и прочих "умников", уничтожая их физически или выдавливая в эмиграцию. Стругацкие ошибались, поверив в созданный советской пропагандой стереотип "штурмовика" как неграмотного дебошира, способного только пьянствовать и бить морду всем подряд. На самом деле первые отряды "штурмовиков", появившиеся в республиканской Германии в начале 1920-х годов ничего общего не имели с этим образом. Большинство из них получили неплохое образование и офицерские звания, они прошли жестокую войну и считали себя победителями. Главная их проблема была в том, что они уверовали в необходимость возрождения старой империи. Опираясь на лживую тенденциозную идеологию, они согласились с тем, что их государство имеет "национальные особенности", что демократия для нее разрушительна, а права личности должны быть ограничены во имя выживания нации.

Сегодня стало общим местом проводить аналогии между Российской Федерацией и Веймарской республикой. Но если придерживаться этой аналогии, то не следует заблуждаться. "Штурмовиками" в России сегодня являются вовсе не скинхеды или нацболы, которых так боятся западные политики и СМИ, а именно те интеллектуалы, которые признали за командой Путина право на строительство новой империи по лекалам то ли СССР Сталина, то ли монархической державы Романовых. Именно эти "штурмовики" своей деятельностью приближают время скинхедов и нацболов. Симптомы коричневой чумы проступают там, где исчезает свобода выбора. А именно свободы выбора нас под одобрительное воркование политобозревателей и публицистов пытаются лишить.

Историк! Писатель! Публицист! Политтехнолог! Помни о маленьком законопослушном человеке! Помни о его правах! Научись слушать его! Научись защищать его! Не дай сломать его! Не дай убить его! Ведь ты плоть от плоти его и кровь от крови. И только на него ты можешь рассчитывать в трудную для страны минуту.

Глава четвертая. Чудовища из снов

Хроника: 22 апреля 1945 года

Соединения 3-й и 5-й ударных, 47-й и 2-й гвардейской танковой армий 1-го Белорусского фронта преодолели сопротивление противника на внешней полосе Берлинского оборонительного района и вышли на северо-восточную окраину города. Часть сил 1-го Белорусского фронта обошла Берлин и продолжила стремительное продвижение в сторону Эльбы, где предполагалась встреча с войсками союзников.

Войска 1-го Украинского фронта полностью овладели городом Котбусом – важным узлом железных и шоссейных дорог и сильно укрепленным опорным пунктом немцев на юго-восточных подступах к городу Берлину.

Для ускорения разгрома противника маршал Жуков бросил 1-ю и 2-ю гвардейские танковые армии вместе с 8-й гвардейской, 5-й и 3-й ударными и 47-й армиями в бой за город.

Из Берлина в Карингхалл бежал Герман Геринг.

Находясь в укрепленной бункере под Рейхсканцелярией, Адольф Гитлер с нетерпением ожидал известий от танковой группировки под командованием Феликса Штайнера, которой он приказал выступать к Берлину. Штайнер, потерявший половину личного состава, отказался исполнять приказ.

Гитлеру сообщили об этом. Свидетели рассказывали, что в этот момент кровь отхлынула от лица фюрера и он, дрожа, опустился на стул. А потом дал волю эмоциям: война проиграна, Третий рейх рухнул, ему остается только сложить полномочия главнокомандующего и сражаться за Берлин как простой солдат. Истерика продолжалась несколько часов, потом Гитлер успокоился.

В три часа дня началось последнее в истории Третьего рейха оперативное совещание германского верховного командования – длилось оно до восьми часов вечера. На этом совещании Адольф Гитлер заявил, что хочет умереть в Берлине. Он повторил это несколько раз в самых разных выражениях. Он говорил: "Я погибну здесь" или "Я погибну перед канцелярией", или "Я должен умереть здесь, в Берлине".

При этом Гитлер заявил, что его вера была подорвана. Он потерял веру в вермахт довольно давно, объясняя это тем, что не получал правдивой информации, что плохие новости скрывали от него. В этот день он в первый раз сказал, что потерял веру в войска СС – а ведь он всегда рассчитывал на войска СС как на отборные части, которые никогда не подведут его…

Сон разума

Итак, в 1923 году Адольф Гитлер и его партия потерпели первое серьезное поражение. Блиц-революция не удалась.

Для Гитлера, окруженного такими же фанатиками национальной империи, как и он сам, стало откровением, что далеко не все немцы жаждут пришествия вождя, который поведет их на борьбу с демократией и мировым еврейством.

Потрясение было столь сильным, что Гитлер подумывал о самоубийстве и во время следствия отказывался давать показания. Однако ход судебного процесса над путчистами дал Гитлеру возможность надеяться на поддержку его политических устремлений. Те, кто должен был покарать изменников, решившихся на мятеж против властей, проявили невиданную снисходительность, позволив участникам "пивного" путча использовать судебные заседания для пропаганды националистических воззрений.

"В каждом нормальном государстве, – писал западногерманский исследователь Э. Нольте, – акт вооруженной государственной измены навсегда исключает главных его участников из общественной, а тем более из политической жизни".

Но в Германской республике дело обстояло иначе: усилиями действующих лиц судилища (в первую очередь председателя суда, а на деле единомышленника подсудимых – Нейдхарта) процесс способствовал широкой популяризации нацистских главарей за пределами Баварии. Суд разрешал им выступать так долго, как им заблагорассудится (например, первое выступление Гитлера длилось четыре часа), причем речи на следующее утро публиковались в газетах, а затем выходили отдельными изданиями. Подсудимые и их адвокаты беспрепятственно поносили существовавшую в Германии власть и ее представителей.

"Судебное заседание? – спрашивал демократически настроенный журналист, присутствовавший на процессе. – Нет, скорее семинар по вопросу о государственной измене".

Другой журналист, находившийся в зале, писал о процессе так: "Суд, снова и снова позволяющий "господам обвиняемым" держать многочасовые пропагандистские речи; член суда, который после первой речи Гитлера (я слыхал это собственными ушами!) воскликнул: "Он же первоклассный парень, этот Гитлер!"; председатель, терпящий, что "…" правительство характеризуют как "банду преступников"; прокурор, который во время перерыва доверительно хлопает одного из обвиняемых по плечу…"

Адвокаты нагло угрожали даже официальным обвинителям. Еще более неприкрытыми были угрозы по адресу свидетелей обвинения.

В своей обвинительной речи прокурор утверждал, что путчисты преследовали "высокую цель", лишь использованные ими средства были преступны. Он напоминал, что Гитлер происходит "из простой семьи" и "во время мировой войны "…" доказал немецкий образ мыслей".

Подсудимые в последнем слове заявляли, что если даже будут осуждены, то в дальнейшем поступят точно так же. Гитлер, не прерываемый председателем, вновь витийствовал в течение нескольких часов на самые разнообразные темы, часто не имевшие никакого отношения к предмету судебного разбирательства: он излагал свои взгляды на государство и его роль, свое представление о внешней политике Германии по отношению к Англии и Франции, угрожал судом тем, кто в данный момент вершит суд над ним, стучал по столу.

В этот момент он уже мало сомневался в мягкости приговора. Во время процесса Карин Геринг писала своей матери: "Гитлер абсолютно уверен, что он будет приговорен к какому-либо наказанию, а затем здесь же последует амнистия". Но было нечто, весьма беспокоившее его: как иностранцу, тем более уже осужденному ранее за преступление политического характера и освобожденному условно, ему реально угрожала высылка из Германии в Австрию. Поэтому он обратился к суду с настоятельной просьбой не применять к нему соответствующую статью закона о защите республики.

Хотя приговор Гитлеру и другим главарям заговора гласил: пять лет заключения – на деле они должны были отсидеть лишь полгода, после чего имели право на досрочное освобождение. От высылки Гитлера суд решил воздержаться. Людендорф был оправдан, хотя не смог скрыть причастности к заговору, и в обвинительном заключении содержались весьма веские доказательства этого. Остальные обвиняемые были приговорены к небольшим срокам заключения, троих сразу же освободили из-под стражи.

Гитлера вместе с другими осужденными по делу поместили в крепость Ландсберг, находившуюся в живописном месте на берегу реки Лех. Часть дня заключенные работали на воздухе (Гитлер был освобожден как пострадавший 9 ноября), остальное время играли в карты, пили, трепались о политике. Путчисты имели возможность заказывать изысканные обеды. Камеры никогда не запирались. Хотя длительность посещений каждого заключенного не должна была превышать шести часов в неделю, на деле этого правила не придерживались. У Гитлера был свой режим: он отвечал на почту, просматривал книги, пользуясь многочисленными презентами. Позднее он говорил приближенным: "Ландсберг был моим университетом за государственный счет". Много времени уделялось диктовке будущей "библии" нацизма – "Моей борьбы".

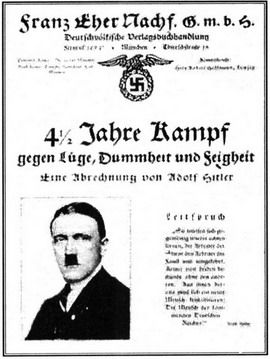

Рис. 18. Титул первоначальной редакции книги Гитлера "Моя борьба"

Прием Гитлером посетителей иногда продолжался по пять-шесть часов. В докладе баварскому министру юстиции администрация крепости признавала, что "число посетителей, побывавших здесь у Гитлера, исключительно велико. Среди них просители, лица, ищущие работу (!), кредиторы, друзья, а также любопытные. Гитлера посещали адвокаты, бизнесмены "…" издатели, кандидаты, а после выборов – избранные депутаты-народники. К Гитлеру приезжали, чтобы получить от него совет, как добиться устранения разногласий в лагере народников".

Получается, что многочисленные националистические организации и группы, разрываемые взаимной борьбой, взывали к Гитлеру, как к арбитру в своих непрекращающихся сварах.

И все же авторитет фюрера нацистов, достигший апогея в дни "пивного" путча, неуклонно снижался. Запрещенную НСДАП раздирали противоречия. Только часть крайне правых продолжала видеть в Гитлере главаря. Большинство нацистов уже не рассматривали его в качестве общепризнанного лидера.

К примеру, один из активных нацистов, в будущем гауляйтер Померании фон Корсвант-Кунцов, писал в начале 1925 года, имея в виду Гитлера: "Теперь станет ясно, вдохновляет ли его Бог, или нет. Если это так, то он добьется своего, хотя ныне почти все высказываются против него. Если же это не так, что ж, значит, я ошибся и буду ждать, когда голос Бога прозвучит из уст кого-нибудь другого".

В этом письме, кстати, сообщалось, что Людендорф, живший после суда в Берлине, отправился в Мюнхен, чтобы убедить Гитлера не восстанавливать НСДАП. К тому времени этот реакционный генерал пересмотрел свои взгляды и собирался участвовать в политическом процессе на равных с конкурентами, соблюдая правила демократической борьбы.

Но подобный путь не устраивал Гитлера, который после столь счастливого для него завершения суда окончательно уверовал в свое превосходство над остальными политиками. Этому раздутому самомнению способствовало и окружение фюрера нацистов. Есть мнение, что "короля играет свита", – во многих отношениях этот афоризм можно отнести и к Гитлеру. А в свите у него были настоящие чудовища. Вспомним о некоторых из них – тех, кто оказал непосредственное влияние на формирование утопических образов будущего Третьего рейха.

Апостолы нового мессии: Рудольф Гесс

Вместе с Гитлером заключение в крепости отбывал Рудольф Гесс (Hess), которого впоследствии называли "нацистом номер три".

Он родился 26 апреля 1894 года в Александрии (Египет) в семье немецкого торговца. Во время Первой мировой войны Гесс служил на Западном фронте командиром взвода в том же полку, что и Гитлер. Был ранен под Верденом. В конце войны перешел служить в авиацию.

В 1919 году он стал членом оккультного общества "Туле". И служил в одном из подразделений "Добровольческого корпуса" под командованием генерала Франца фон Эппа.

В 1920 году Гесс примкнул к нацистам. Произошло это после того, как он увидел выступление Гитлера. Подобно поэту Эккарту, молодой ветеран разглядел в невзрачном болтуне задатки вождя.