Самым значительным небесным культом, возникшим при Ван Мане, стал алтарь жертвоприношений Небесам. Притом что это часто представляют как возвращение к традиции Чжоу, на самом же деле речь идет о ритуальном осознании природы имперского государства. Будучи помещенным в южном пригороде Лояна (или любой последующей столицы), такой алтарь служил утверждением ритуального центрального положения столицы. Поскольку алтарь можно было переносить в любое место, куда переносили столицу, удалось оторвать высший государственный культ от какой-либо конкретной местности и установить неразрывную связь этого культа с династией Хань и всеми будущими императорскими династиями. Место поклонения получило подвижность в силу того, что его посвящали вездесущему Небу, а не какому-то неподвижному предмету местности, будь то гора или русло реки. Далекий от возрождения архаики ханьский культ Небес стал ритуальным нововведением, придавшим культовую форму отчуждению от места и обычая, по которому определяли имперское государство и его столицу.

У такой столицы нового стиля появилось несколько отличительных особенностей. Во-первых, как это описано в поэзии времен династии Хань, она представляла собой творение династии или ее основателя. Тем самым столица отличалась от других городов, появившихся естественным образом в результате развития узлов торговой деятельности или ограничения полномочий местных держав. Образование столичного города становится еще одним фактором правового становления династии – наряду со сводом законов, стандартизацией мер и весов, формами письма, одеяниями придворных вельмож, но, прежде всего, ритуальной программой, к которой она была привязана. А в эпоху господства имперского канона все эти аспекты связывались с авторитетом санкционированного литературного наследия.

Второе, прямое следствие такого выраженного выделения столицы как политического творения воплотилось в выпячивании ее искусственной сущности. Стены, ворота и сеть улиц все вместе служили свидетельством навязывания человеческого замысла миру природы. Они представляли верховенство и власть династии над населением, способным и готовым к неповиновению. Эту уловку к тому же отобразили в сферах моды и вкуса, для которых правитель и его двор должны были служить безоговорочными источниками вдохновения и примерами для подражания.

Последняя особенность новой столицы состояла в непостижимой сути мимолетности бытия. Притом что говорить о смерти императора или о крушении династии запрещалось, все понимали неизбежность таких событий. Столица как творение правящей династии прекращала быть таковой с крахом династии, ее создавшей. Искусственное и недолговечное творение, появившееся из-за указа ниоткуда, такая столица возвращалась к прежнему своему безликому состоянию, как только прекращалось действие тех самых декретов. О такой временности бытия столиц наглядно говорило то, что их строили из дерева. Тогда как каменные развалины Древнего Рима и Греции на Западе сохранились в качестве объектов для изучения и предметов для осмысления, древние столицы Китая палили дотла каждый раз, когда к власти приходила новая династия. Таким образом, Сяньян разрушил Сян Юй; Чанъань уничтожили во время гражданской войны на закате Западной Хань; а Лоян стер с лица земли Дун Чжо в конце периода правления династии Восточная Хань.

Столица царства Восточная Хань город Лоян сохранился только лишь в литературных произведениях. Например, в знаменитой поэме Цао Чжи III века. Цао Чжи никогда не бывал в этом городе, но он воспроизвел в стихотворной форме голос бывшего жителя, оплакивающего его исчезновение:

Взойдя на высокий хребет горы Бейман,

Издалека я сверху смотрю на Лоян.

Лоян, как же одинок ты и неподвижен!

Дворцы и дома твои все сожжены дотла.

Все стены и ограды поломаны и зияют брешами,

К небу тянутся кусты терновника и ежевики.

Мне не видно стариков;

Я вижу одну только новую молодежь.

Я поворачиваю в сторону и не нахожу подходящей для

прогулки дороги.

Заброшенные поля больше некому вспахать.

Я отсутствовал здесь слишком долго

И уже не нахожу нужных троп.

Посреди полей стоять печально и одиноко.

На тысячу ли не увидишь дыма из трубы.

Все эти годы я жил думой о родном доме.

Я запутался в овладевших мною чувствах и утратил дар речи.

Глава 5

Жизнь народа в сельской местности

Несмотря на то что больше девяти десятых части населения во времена империй Цинь и Хань трудилось на земле, очень мало написано о китайских земледельцах. Элиты предпочитали разноцветье и суматоху городов, а также соблазн власти при дворе. Привязанная к земле сельская жизнь отдавала грубостью и безвкусицей. Однако в пантеоне династии Хань оказался Шэнь Нун, прозванный Святым земледельцем. Считавшийся изобретателем сельского хозяйства, он служил святым покровителем традиции Сражающихся царств, утверждавшим, что каждый мужчина должен выращивать для себя пропитание. В философском собрании сочинений начального периода династии Хань под названием Хуайнань-цзы ("Учитель Хуайнань") его приводят в качестве составителя законов: "По этой причине закон Шэнь Нуна гласит: "Если в лучшие свои годы мужчина не пашет землю, кто-то в этом мире останется голодным. Если в лучшие свои годы женщина не вяжет одежду, кто-то в этом мире будет мерзнуть". Следовательно, он сам пахал землю собственными руками, а его жена сама вязала, чтобы показать пример всему миру".

Кое-кто из писателей приспособил данную концепцию в качестве инструмента поддержки циньского режима власти, благополучие которого зависело от продуктивности сельского двора, а их представители испытывали недоверие к богатству купцов. Все это унаследовала династия Хань. Возделывание поля даже предусматривалось редко исполняемым обрядом, когда императоры династии Хань начинали хозяйственный сезон на селе тремя проходами плугом по специально подготовленному полю. Потом очередь доходила до ведущих сановников, демонстрировавших через показной труд интерес двора к сельскому хозяйству. Императрица играла свою роль участием в протокольном вязании на торжествах, посвященных Первому шелководу. Притом что ни один из обрядов регулярно не исполнялся, государством принимались разнообразные меры поддержки хозяйственной системы мелких свободных землепашцев.

Железо, обводнение и положительный эффект масштаба

За столетия, предшествовавшие империи Цинь, было внедрено несколько радикальных достижений технического прогресса. В их числе оросительные системы, удобрения и железные орудия труда, такие как плуги на тяге пристяжных животных. Особенно важную роль, судя по собранию сочинений III века до н. э. "Осени и вёсны господина Люя", играли органические удобрения, служившие повышению плодородия почвы и "превращению тощей почвы в тучную". Только вот само по себе принятие на вооружение того или иного технического приема еще не означает его автоматического широкого внедрения. Железный плужный лемех позволяет пахать глубже, особенно если в него впрячь двух волов, а гончарные кирпичи служили для облицовки оросительных колодцев. Однако в период правления династии Хань наблюдались многочисленные местные варианты применения новых технических приемов. В исторических летописях находим сообщения о сферах, где самые передовые приемы еще не нашли широкого применения и где чиновники пытались внедрять и поощрять новый опыт.

Например, в самом начале правления династии Западная Хань земледельцы взрыхляли почву на поле граблями, а потом принимались лопатами прорывать узкие желоба или канавы (шириной около 20 сантиметров), оставляя между ними широкие складки земли (около 170 сантиметров). Потом на этих складках они сеяли зерна проса, пшеницы или ячменя, а затем рвали сорную траву или прореживали посевы, стоя в своих канавах. Воду тоже пускали по этим канавам, чтобы она доходила до корней посевов. Кроме как для первичной вспашки целинной почвы, при такой системе обработки земли запряженных в плуг волов использовали редко, и у подавляющего большинства китайских земледельцев их просто не было.

В период правления императора У за внедрение нового "метода переменного поля" в земледелии выступал Чжао Го. При этом распахивались более широкие колеи, зерна высевали в эти колеи, а не на складки. В ходе прополки почва ссыпалась в колеи, за счет чего корневая система оказывалась глубже, и растения получали более надежную защиту на случай летней засухи. К середине лета поле становилось совсем ровным. На следующий год положение колей и складок менялось (отсюда название "переменное"), тем самым в почве якобы предохранялись питательные вещества и сокращалась потребность в удобрениях или парировании (оставлении полей необработанными на некоторый отрезок времени). Ветер больше не уносил посевы с поверхности складок, а воду стало проще удерживать в почве. С использованием волов появилась возможность для возделывания больших площадей полей при том же объеме человеческого труда.

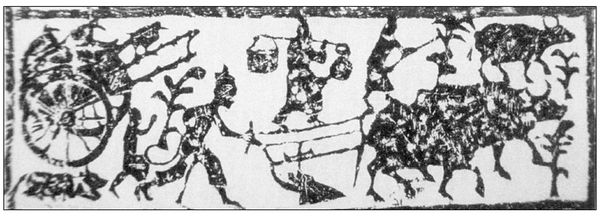

Такое производственное нововведение, внедренное на государственных землях усилиями осужденных каторжан, а потом распространенное чиновниками на соседние со столицей районы, потребовало, однако, значительных капиталовложений. Только лишь земледелец, способный позволить себе покупку двух волов и железного плуга, мог этим нововведением пользоваться (рис. 8).

Пусть теоретически группа земледельцев могла бы в складчину приобрести волов и плуг, проблемы фактического владения и заботы о пропитании скота, а также ремонте инвентаря на практике сводили такое дело в плоскость невыполнимых задач. Зажиточные земледельцы или крупные землевладельцы пользовались главным преимуществом повышения продуктивности полей на фоне своих соседей победнее. И каждый год беднейшие земледельцы, пользовавшиеся деревянным инвентарем и ручным трудом, все больше отставали от новаторов. Их семьям вряд ли удавалось пережить неизбежный голодный год.

Рис. 8. Четверка волов, впряженная в плуг с металлическим лемехом и управляемая одним человеком. Рядом с ним еще один человек несет воду, а третий – работает мотыгой

С внедрением кирпичной облицовки стенок колодцев появилась возможность для более значительного углубления этих источников воды и извлечения ее большего количества. Орошение Северо-Китайской равнины, особенно в пойме реки Хуанхэ, велось водой как раз из таких колодцев. Такого рода усовершенствование системы орошения точно так же повлияло на повышение урожайности, как внедрение вспашки полей прицепным плугом. Китайские земледельцы побогаче оборудовали колодцы поглубже и добывали больше воды, поэтому получали более тучные урожаи и успешно переживали периоды скудных дождей. Владельцы мелких земельных участков, обремененные растущими поборами на ведение захватнических войн и лишенные средств на оборудование колодцев, очень скоро попали в долговую кабалу. Ставки по долгам достигали таких величин, что вернуть взятые на время деньги удавалось очень немногим заемщикам. В конечном счете многим китайским земледельцам пришлось продать свою землю или передать ее в собственность местному магнату, который брал их на работу в качестве издольщиков на бывшей своей земле. Но поскольку с внедрением новых методов земледелия для выращивания урожая требовалось меньше человеческого труда, спрос на аграрных работников постепенно сокращался, и многие селяне совсем утратили связь с землей.

Итак, для плуга, предусмотренного системой земледелия Чжао Го, требовалась пара волов и трое мужчин, а вот земледельцы Восточной Хань изобрели ноздревое кольцо, с помощью которого один пахарь мог управлять и волами, и плугом. Когда земледельцы изобрели плуг, оборудованный сеялкой, появилась возможность вести вспашку одновременно с высевом зерна. Только вот опять же данные достижения предназначались только лишь богатым семьям и работавшим на них арендаторам. Поскольку сравнительное преимущество этого сословия выросло, еще большему числу селян пришлось отказаться от возделывания земли.

В сельскохозяйственном процессе в то время подверглись механизации совсем немногие его этапы. Подготовка полей к посеву, прополка, внесение удобрений, орошение и сбор урожая все еще выполнялись вручную старомодным, предельно трудоемким способом. Экономия, обусловленная ростом производства за счет масштабных капиталовложений, получалась только на этапах вспашки и сева.

В долине Янцзы судьба сельского хозяйства и связанного с ним общества сложилась иначе. Щедрее увлажненный юг Китая от засухи страдал гораздо меньше. Основную проблему там составлял избыток воды, ведь большие площади занимали слишком заболоченные, чтобы их возделывать, земли до тех пор, пока умные люди не изобрели новые методы водоотвода. Но случилось это уже после свержения династии Восточная Хань. Большинство фермеров сжигали сорняки, оставляли полученную плодотворную золу на полях, высаживали рис в удобренную таким способом почву, а затем заливали поля водой. Как только появлялись заметные ростки риса, выплывали сорняки, а на поле поднимали уровень воды. Высадку рисовой рассады, подрощенной в специальных чеках, как стали делать в более позднем периоде истории Китая и Японии, китайские земледельцы тогда еще не практиковали. Применение сожженных сорняков в качестве удобрения предусматривало оставление удобренного поля под паром до следующего года для того, чтобы на нем снова появилась растительность. В результате урожайность на юге Китая была значительно ниже, чем на севере.

Тем не менее общая площадь возделывания риса на юге постепенно увеличивалась по мере того, как земледельцы, бегущие от наводнений или вторжений враждебных племен на севере, переселялись в области среднего и нижнего течения Янцзы. Поскольку большинство этих беженцев составляли бедные земледельцы, а технология производства риса не требовала масштабных капиталовложений, крупное землевладение здесь получило меньшее распространение, чем на севере Китая. Силами ряда влиятельных семей вводился новый оросительный метод, основанный на перекрытии водостока небольшой долины, где образовывалось озеро, воду из которого на поля можно было направлять через шлюз. Но так как главной проблемой было не орошение, а осушение земель, данное нововведение на сельское хозяйство в южных областях Китая кардинально не повлияло. Великие семьи в значительном количестве утвердились там только после массового переселения народа, случившегося в начале IV века. С введением новых методов осушения земель вскоре после этого появились обширные площади пахотных угодий и сложились условия для широкого распространения крупного землевладения.

Почти все авторы дошедших до наших дней летописей периода правления династий Цинь и Хань единодушно сообщают о том, что экономические приоритеты правительства состояли в том, чтобы стимулировать сельское хозяйство и отстаивать интересы земледельцев. Как и физиократы начала новейшей истории Европы, они считали сельское хозяйство единственным настоящим источником богатства. Ремесленное производство и торговля, лишенные тщательного контроля со стороны государства, грозили оттоком земледельцев от их наделов или превращением их в издольщиков, которые больше не обеспечивали поступление налогов и предоставление услуг государству. Пусть даже кое-кто из тогдашних китайских мыслителей и обращал внимание на преимущества от разделения труда, эти преимущества они приводили, главным образом, ради оправдания существования самих ученых и чиновников, а не тех же купцов.

Во времена Сражающихся царств и древнейших империй налоговое бремя и поденщина крестьян обеспечивали материальные блага и труд, без которых не могли существовать императорский дом и их сановники. Сбор податей с купцов представлялся делом намного более трудным (как и во всех общественных объединениях мира) потому, что их богатство всегда легче скрыть от государства. Надел земледельца всегда оставался на одном месте, его было легко измерить, и ожидаемый годовой урожай без особого труда поддавался вычислению. Купец же мог хранить свое богатство в виде товаров или наличных денег, которые он перемещал с одного места на другое. Налог на заявленную собственность какое-то время позволял государству собирать плату с купцов, но только за счет принуждения их к вложению капитала в землю и превращения в крупных землевладельцев. С появлением крупного землевладения, в свою очередь, произошло сокращение количества учтенных земледельцев, а также ослабление надежного фундамента государства. Навязывание налога на заявленную собственность к тому же грозило возникновением фактической войны между правительством и наиболее влиятельными семьями империи. После завершения периода правления императора У от собирания данного налога пришлось отказаться.

Таким образом, правильное понимание финансовых основ имперского государства в сочетании с ошибочным представлением принципов продуктивности государственного хозяйства (восприятие сельского хозяйства как единственного источника богатства) послужило поощрением политики, нацеленной на подрыв торговли, подавление крупного землевладения и предохранение мелкого земледелия. Причем меры политики, нацеленной на первую цель, служили против двух вторых.

При династии Цинь и первом императоре династии Хань налоги и услуги приняли несколько разных видов. Все взрослые мужчины в возрасте между 15 и 17 годами подлежали государственному учету. Всех мужчин меньше установленного роста учитывали в категории "мелкие", и им поручали только легкие задания, или в качестве физически или умственно неполноценных, и тогда их освобождали от повинностей полностью. После 186 года до н. э. учету подлежали мужчины в возрасте между 20 и 24 годами в зависимости от ранга их отца по шкале из двадцати разрядов. А освобождали их от повинностей в возрасте между 58 и 65 годами, опять же в зависимости от их разряда. Женщин к обязательному неоплачиваемому труду официально не привлекали, но в исключительных случаях их привлекали к работам на государственных предприятиях.

Учтенные мужчины должны были отдать два полных года своей жизни военной службе: один год в столице или на границе и один год в качестве солдат регулярных войск в своих округах. Отобранных кандидатов готовили как "профессиональных солдат" (специалистов в применении арбалета), "кавалеристов" или матросов на "прицепном корабле". Всем им присваивали повышенные разряды и назначали оклады более высокие, чем у обычных пехотинцев. После завершения действительной военной службы каждый мужчина ежегодно один месяц исполнял трудовую повинность. Фактически трудовую повинность отбывал только лишь один взрослый мужчина от каждого домашнего хозяйства. А освобождались от трудовой повинности те, кто удостоился разряда выше девятого (то есть чиновники и аристократы), те, кто откупился за определенную денежную сумму, и те, кто получил освобождение императора от такой повинности. Такая барщина ничем не отличалась от двух лет службы в армии; они на равных составляли единую систему повинности подданных перед государством.