Среди последних российских дуэлей, описанных в литературе, стоит упомянуть вызов в 1907 году П.А. Столыпиным (это была не первая дуэль в его жизни) депутата от фракции кадетов Ф.И. Родичева в связи с тем, что в речи, произнесенной на заседании Думы, тот назвал все чаще применявшуюся в России смертную казнь через повешение "столыпинским галстуком". К счастью, дуэль не состоялась после публичных извинений, принесенных Родичевым Столыпину (но выражение "столыпинский галстук" прижилось). Несколькими годами спустя лидер партии кадетов В.Д. Набоков, известный противник дуэлей, сочтя оскорбительной статью, опубликованную в Новом времени, послал вызов редактору газеты М.А. Суворину (но не автору статьи, поскольку, по мнению В.Д. Набокова, тот имел репутацию "недуэлеспособного"). И на этот раз поединок не состоялся – В.Д. Набоков удовлетворился извинениями.

Дуэль была неразрывно связана с понятиями личной чести, достоинства, аристократической гордости. В основном дуэлянтами были офицеры. Между тем русское законодательство, начиная с Петровских времен, запрещало дуэли и рассматривало их как преступления против государственных интересов, карая смертной казнью.

Доподлинного количества дуэлей в России мы не знаем. Известно лишь, что за период с 1884 по 1910 год из 322 зарегистрированных поединков 315 были проведены с применением огнестрельного оружия. В России традиционно отдавали предпочтение дуэли на пистолетах. В дуэлях участвовало 644 человека, из них четыре генерала, 14 штаб-генералов, 187 капитанов и штаб-капитанов, 367 поручиков, подпоручиков и прапорщиков, 72 человека гражданских званий. В среднем в год происходило до двух десятков дуэлей.

В описываемый период основным источником российского права было созданное при Николае I под руководством М.М. Сперанского Полное собрание законов Российской империи. Уголовные законы и порядок судопроизводства содержались в XV томе. Кроме того, в части уголовного преследования военнослужащих применялись собственно те законы, что были приняты еще при Петре I.

Каким же было судопроизводство в армии того времени? Почему именно военный суд рассматривал дело о дуэли Пушкина и Дантеса?

Потому что военнослужащие – а Ж. Дантес-Геккерн был поручиком кавалергардского полка; в свою очередь, секундант Пушкина К.К. Данзас был инженер-подполковником Санкт-Петербургской инженерной команды по строительной морской части – за участие в дуэли подлежали военному суду.

Судоустройство и судопроизводство того времени было достаточно противоречивым и основывалось в большей части на законодательстве Петра I, в частности на Кратком изображении процессов или судебных тяжеб 1716 года, первом судебном уставе для русских войск.

Военные люди по этому закону подлежали военному суду, формировавшемуся из числа действующих офицеров. Этим законом предусматривалось два вида судов: генеральный кригсрехт и полковой кригсрехт. В соответствии с шестой статьей Краткого изображения состав суда в полковом суде был следующим: председателем мог быть полковник или подполковник и шесть судей (асессоров) – два капитана, два поручика и два прапорщика.

В тот период в русской армии отсутствовал профессиональный военный суд в современном понимании. Для рассмотрения конкретного дела командованием из числа офицеров формировался состав суда для рассмотрения того или иного дела. В судебном процессе присутствовал и такой персонаж, как аудитор – профессиональный юрист, предшественник современного военного судьи, следивший за правильностью судопроизводства, что было немаловажно при непрофессиональном составе военного суда.

Аудитором мог быть не только русский подданный, но и иностранец. В отличие от судей военного суда, которыми могли быть только офицеры, аудитор – штатское должностное лицо.

Аудиторы должны были смотреть, чтобы "без рассмотрения персон судили" (ст. 8) и при слушании дела должны были служить посредниками между челобитчиком и ответчиком. Аудитор в ходе судебного разбирательства не имел права голоса при решении вопросов по существу дела судьями-офицерами. Он выполнял главным образом надзорные функции и наблюдал в этих целях за правильным ведением судопроизводства, следил за беспристрастностью суда, приводил судей к присяге, составлял приговор.

Согласно Табели о рангах от 24 января 1722 года, звание "генерал-аудитор" – высший чин в военно-судебном ведомстве – находилось в седьмом классе из 14 имевшихся, затем назывались "генерал-аудитор-лейтенант" и "обер-аудитор".

Генерал-аудитор был высшим юридическим органом армии, руководителем военной канцелярии, на него также возлагались обязанности по ведению дел и составлению приговоров в генеральном суде, разъяснение законов, представление на утверждение начальства приговоров, постановленных военными судами. В его ведении был и размен пленных. Генерал-аудитору в помощь были приданы генерал-аудитор-лейтенант и несколько обер-аудиторов.

В соответствии со штатным расписанием от 19 февраля 1711 года в Аудиториатском ведомстве насчитывалось 103 аудитора, причем 29 из них были иностранцами, а их должностной оклад вдвое превышал оклад аналогичного чиновника русского подданства .

Все аудиторы имели "двойное" подчинение: по вертикали – чиновникам аудиторского ведомства, а также – военному командованию, причем последнее имело право назначать и смещать их с должности.

До судебной реформы 1864 года судопроизводство в России велось по правилам розыскного процесса, когда в компетенции одного органа – в нашем случае в Комиссии военного суда – сосредотачивались полномочия расследования дела и рассмотрения его по существу, процесс был негласным и письменным, при отсутствии адвоката и необходимых гарантий прав личности.

Таковы были судоустройственный закон и процессуальный порядок рассмотрения дел по законам того времени.

После дуэли о случившемся информировали военного министра, графа А.И. Чернышева, который в свою очередь доложил о произошедшем царю Николаю I. Затем Чернышев объявил командиру отдельного гвардейского корпуса (куда входил кавалергардский полк) генерал-лейтенанту К.И. Бистрому, что царь повелел судить Дантеса-Геккерна, Пушкина и всех прикосновенных к делу лиц военным судом.

Первого февраля 1837 года полковнику лейб-гвардии конного полка А.И. Бреверну как назначенному председателю суда было предписано образовать при конном полку военно-судебную комиссию по делу о дуэли. Эта комиссия была сформирована, как и полагалось, из шести судей – гвардейских офицеров и аудитора Маслова. Кроме того, для проведения следствия, "кто именно прикосновенен к означенному делу", был назначен полковник А.П. Галахов. Но роль его в деле, по крайней мере по имеющимся материалам, была невелика.

Третьего февраля 1837 года состоялось первое заседание суда.

Военному суду были преданы три человека – поручик кавалергардского полка барон Ж.К. Геккерн (Дантес), камергер двора его императорского величества А.С. Пушкин и инженер-подполковник К.К. Данзас – "за произведенную первыми двумя между собой дуэль, а последний за нахождение при оной секундантом".

Секундант же Дантеса, виконт д’Аршиак, который, собственно, и вел все дуэльные дела, в это время уже покинул Россию.

Необычно для сегодняшнего времени, но сами заседания суда, судя по материалам дела, проходили в казармах полка "на квартире презуса флигель-адъютаната полковника Бреверна".

Все судьи были приведены православным священником к присяге, выразительный текст которой приводится в деле.

После принятия присяги начались допросы.

Первым был допрошен подсудимый Дантес-Геккерн. Очень интересна его версия случившегося. Признавая себя виновным в вызове Пушкина на дуэль, он отрицал какую бы то ни было причастность свою или своего приемного отца к так называемому "диплому рогоносца". Тем не менее он в допросе показал, что присылал Наталье Николаевне книги, билеты в театр, записки и оказывал некоторые знаки внимания, которые могли быть истолкованы Пушкиным как ухаживания за его женой. Однако он заявлял, что с его стороны это были лишь "дурачества", которые не могли дать повод Пушкину для написания столь оскорбительного письма его отцу.

Дантес-Геккерн был допрошен в суде еще дважды.

Затем допрашивался друг Пушкина князь П.А. Вяземский, которому секунданты д’Аршиак и Данзас сообщили письменно сразу после дуэли о том, как она проходила и какие события ей предшествовали.

После Вяземского дважды по обстоятельствам дуэли и его участия в ней как секунданта допрашивался подсудимый Данзас.

Военно-судная комиссия запросила и исследовала письма Пушкина и Дантеса, связанные с дуэлью. Эти письма в основном были написаны на французском языке. Примечательно, что переводчик в суде не понадобился: все офицеры, входившие в состав суда, знали язык, и перевод писем и записок с французского был сделан ими самими.

Во время исследования доказательств возникал вопрос и о допросе вдовы поэта, Н.Н. Пушкиной. Интересную позицию заняли члены суда. В отличие от аудитора, считавшего необходимым провести такой допрос, судьи постановили, полагая дело "довольно ясным", не допрашивать ее, "дабы без причин не оскорблять г-жу Пушкину требованием изложенных в рапорте аудитора Маслова объяснений". Были исследованы, как мы сейчас их назвали бы, материалы личных дел подсудимых Геккерна и Данзаса. Из них мы можем узнать много интересного об их службе в армии, семейном и имущественном положении, имеющихся наградах и взысканиях.

Судьи в приговоре объективно изложили фактические обстоятельства дела, начиная с семейных проблем, и закончили описанием условий и хода дуэли.

В судебном приговоре действия подсудимых квалифицировались по Артикулу воинскому 1715 года.

К барону Дантесу-Геккерну применен артикул (статья) 139, согласно которому "все вызовы, драки и поединки чрез сие наижесточайше запрещаются таким образом, чтоб никто хотя б кто он не был, высокого или низкого чина, прирожденный здешний или иноземец, хотя другий кто, словами, делом знаками или иным чем к тому побужден и раззадорен был, отнюдь не дерзал соперника своего вызывать, ниже на поединок с ним на пистолетах или на шпагах биться. Кто против сего учинит, оный всеконечно как вызыватель, так кто и выйдет, имеет быть казнен, а именно, повешен, хотя из них кто будет ранен или умерщвлен или хотя оба не ранены от того отойдут. И ежели случится, что оба или один из них в таком поединке останется, то их и по смерти за ноги повесить".

К Данзасу – артикул 140, который гласил, что "ежели кто с кем поссорится и упросит секунданта (или посредственника), оного купно с секундантом, ежели пойдут и захотят на поединке биться, таким же образом, как и в прежнем артикуле упомянуто, наказать надлежит".

У суда не было альтернативы, и 19 февраля 1837 года им был вынесен приговор о повешении Дантеса-Геккерна и Данзаса. О Пушкине в приговоре суда было сказано следующее: "…дело за его смертью прекращено".

Прежде чем приговор вступал в силу, он должен был пройти еще несколько инстанций. После вынесения приговора о его содержании должны были высказаться вышестоящие командиры, что и произошло по делу. Мы видим, что все командиры – полковой командир кавалергардов, бригадный командир, начальник дивизии и командующий корпусом – высказались письменно по существу приговора. Шесть высших офицеров по команде оценивали результаты дела, и они сошлись в том, что непосредственная причина дуэли точно не установлена. Указывалось, что "подсудимый поручик барон де Геккерн, в опровержение взведенного на него Пушкиным подозрения относительно оскорбления чести жены его, никаких доказательств к оправданию своему представить не мог, равномерно за смертью Пушкина и судом не открыто прямой причины, побудившей Пушкина подозревать барона де Геккерна в нарушении семейного спокойствия".

Все командиры, так или иначе, были за существенное смягчение смертного приговора. Дантеса-Геккерна предписывалось разжаловать в рядовые и определить на службу в дальние гарнизоны, а Данзаса содержать четыре месяца на гауптвахте, а затем "обратить по-прежнему на службу".

Здесь интересен и тот факт, что в силу противоречивости действовавшего в ту пору законодательства военный суд применял одни законы – Воинские уставы Петра I, а вышестоящие командиры руководствовались при принятии решения другими – Сводом законов Российской империи.

Затем дело было рассмотрено в Аудиториатском департаменте Военного министерства.

"Генерал-аудиториат по рассмотрению военно-судного дела, произведенного над поручиком кавалергардского ея величества полка бароном Егором де Геккерном, нашел его виновным: в противузаконном вызове камер-юнкера двора его величества Александра Пушкина на дуэль и в нанесении ему на оной смертельной раны. К чему поводом было то, что Пушкин, раздраженный поступками Геккерна, клонившимися к нарушению семейственного его спокойствия, и дерзким обращением с женою его, написал к отцу Геккерна, министру нидерландского двора барону Геккерну, письмо с оскорбительными для чести их обоих выражениями, а потому, генерал-аудиториат… полагав его, Геккерна, за вызов на дуэль и убийство на оной камер-юнкера Пушкина, лишив чинов и приобретенного им российского дворянского достоинства, написать в рядовые с определением на службу по назначению инспекторского департамента. С сим заключением поднесен был государю императору от генерал-аудиториата всеподданнейший доклад, на котором в 18-й день минувшего марта собственноручная его величества высочайшая конфирмация: "Быть по сему; но рядового Геккерна как нерусского подданного выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты"". Так писали в сообщении о дуэли Санкт-Петербургские сенатские ведомости за 10 апреля 1837 года.

Современного юриста в этом деле с процессуальной стороны могут удивить две вещи. Во-первых, скорость судебного разбирательства. Дуэль состоялась 27 января 1837 года. Суд начался уже 3 февраля, а 19 февраля вынесен приговор, что, конечно же, поражает. И второе – такой огромный выбор в возможностях применения мер наказания: от смертной казни через повешение до высылки из страны и четырехмесячной гауптвахты. Сегодняшнее законодательство не столь милостливо и не содержит ничего подобного.

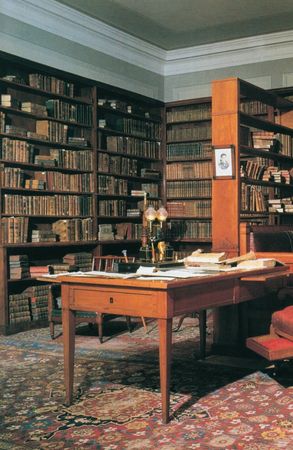

Читая материалы этого дела, особенно если есть возможность прочесть их "залпом", документ за документом, лист за листом, испытываешь ни с чем не сравнимое чувство исследователя, сопричастного к истории, судебного деятеля, который должен установить истину и от решения которого зависит судьба людей. Словно погружаешься в то время, в те названия, радующие, а может смущающие, но, во всяком случае, возбуждающие слух – презус, асессоры, конфирмация, сентенция, кондуитный список. Личное прикосновение к истории будоражит сознание, ты как бы проживаешь вместе с героями не выдуманную историю, но настоящую жизнь.

Виктор Буробин,

кандидат юридических наук, президент адвокатской фирмы "Юстина"

Библиография

Абрамович С.Л. Пушкин в 1836 году: Предыстория последней дуэли. Л.: Наука, 1984.

Алексеев Д., Пискарев Б. Дуэль или тщетная уловка Константина Данзаса (Новая версия о дуэльных пистолетах) // Алексеев Д.А., Пискарев Б.А. Тайны гибели Пушкина и Лермонтова. М.: Руслит, 1991.

Аринштейн Л.М. С секундантами и без. Три убийства, которые потрясли Россию. Грибоедов, Пушкин, Лермонтов. М.: Грифон, 2010.

Ахматова А.А. Гибель Пушкина // Анна Ахматова. Собрание сочинений. В 8 т. Т 6. М.: Элис Лак, 2002.

Востриков А.В. Книга о русской дуэли. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 1998.

Кобликов А.С. Военный суд над А.С. Пушкиным // Военно-исторический журнал. 1991. № 3. С. 82–87.

Кобликов А.С. Оказал успехи в праве естественном… // Законность. 1999. № 6 (776).

Наумов А.В. Посмертно подсудимый. М.: Российское право: Вердикт, 1992.

Петухов Н.А. История военных судов России. М.: Норма, 2003.

Родзевич Г.И. История последней болезни поэта А.С. Пушкина. Нижний Новгород: Кварц, 2004.

Черкашина Л.А. Последняя дуэль, или За что убили Пушкина. М.: Эксмо: Алгоритм, 2010.

Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина. СПб.: Гуманитарное агенство "Академический проект", 1999.