Глава 3.

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

С 14 по 18 июня 1941 г. у западных берегов Крыма состоялось большое учение Черноморского флота. По сложившейся традиции задачей учения была отработка действий сухопутных войск и кораблей по высадке и отражению морского десанта. За учениями наблюдал заместитель наркома ВМФ адмирал И.С. Исаков, В своих мемуарах нарком ВМФ Николай Герасимович Кузнецов писал: "20 июня из района учений в Севастополь вернулся Черноморский флот и получил приказ остаться в готовности № 2".

Несколько иное написано в официальном совершенно секретном труде "Хроника Великой Отечественной войны Советского Союза на Черноморском театре": "В продолжение 19 и 20 июня корабли производили прием топлива, продовольствия и боезапаса", и никаких сведений о переходе на боевую готовность № 2.

Наоборот, после учений, как обычно, сотни офицеров, краснофлотцев и старшин были отпущены в город. В Доме флота давался концерт для моряков, а в Театре имени Луначарского шел спектакль Погодина "Кремлевские куранты" в исполнении актеров симферопольского театра им. М. Горького, поскольку артисты самого Театра им. Луначарского были в отпусках и на гастролях.

Адмирал Исаков должен был, как положено, провести разбор учений и на три-четыре дня задержаться в Севастополе. Но по неведомым причинам он отказался участвовать в разборе и отправился на вокзал. О войне адмирал узнал в поезде.

В 0 ч 55 мин 22 июня телеграмма наркома о переходе на оперативную готовность № 1 ушла из Москвы во флоты и флотилии.

В штабе Черноморского флота в ночь с 21 на 22 июня дежурил начальник штаба контр-адмирал Н.Д. Елисеев.

Но, как позже писал оперативный дежурный по Черноморскому флоту Н.Т. Рыбалко, Елисеев заглянул к нему около 23 часов и сказал: "Я на несколько минут отлучусь домой". Появился он только во втором часу ночи уже с телеграммой от наркома.

В штабе Черноморского флота телеграмму получили в 1 ч 03 мин 22 июня, В 1 ч 15 мин командующий Черноморским флотом объявил готовность № 1. Причем вначале на всякий случай было решено сделать это тихо, через так называемых оповестителей. Большая часть командного состава Черноморского флота находилась поздно вечером в Доме флота на севастопольской набережной недалеко от Памятника затонувшим кораблям. Но многие командиры были дома или в других местах. Поэтому в 1 ч 55 мин по главной базе Черноморского флота был объявлен большой сбор. Завыли сирены, постепенно стали гаснуть огни на улицах и в домах. Но достичь полного затемнения не удалось; тогда командование флота решило отключить все электропитание города. Севастополь погрузился во тьму. Горели лишь огни Херсонесского маяка и Инкерманские створные огни.

- Почему горят маяки?! - возмутился Рыбалко. Его помощник капитан-лейтенант Левинталь растерянно ответил:

- Не знаю, не работает связь.

Рыбалко схватил трубку и связался с начальником гарнизона генерал-майором П.А. Моргуновым. Выяснилось, что у Моргунова уже был по этому поводу неприятный разговор с командующим флотом адмиралом Ф.С. Октябрьским. Командиру 35-й батареи и начальнику караула Сухарной балки начальник гарнизона приказал срочно выслать мотоциклиста и передать, чтобы створные огни и маяки были немедленно выключены.

Наконец ориентиры на подходах к Севастополю с моря - Херсонесский маяк и Инкерманские створные огни - погасли.

Около трех часов ночи дежурному сообщили, что посты СНИС и ВНОС, оснащенные звукоуловителями, слышат шум авиационных моторов. Рыбалко доложил об этом Елисееву.

Позвонил начальник ПВО полковник Жилин, спросил:

- Открывать ли огонь по неизвестным самолетам?

- Доложите командующему, - ответил начальник штаба.

Рыбалко доложил командующему флотом. И тут между ними произошел разговор, записанный дежурным.

Октябрьский: "Есть ли наши самолеты в воздухе?"

Рыбалко: "Наших самолетов нет".

Октябрьский: "Имейте в виду, если в воздухе есть хоть один наш самолет, вы завтра будете расстреляны".

Рыбалко: "Товарищ командующий, как быть с открытием огня?"

Октябрьский: "Действуйте по инструкции".

Подстраховавшись с подчиненными, Октябрьский решил подстраховаться и у начальства, напрямую обратившись не к своему непосредственному начальству наркому ВМФ Кузнецову, а сразу в генштаб к Жукову. Адмирал доложил: "Система ВНОС флота докладывает о подходе со стороны моря большого количества неизвестных самолетов; флот находится в полной боевой готовности. Прошу указаний".

Георгий Константинович спросил адмирала:

- Ваше решение?

- Решение одно: встретить самолеты огнем противовоздушной обороны флота.

Переговорив с Тимошенко, Жуков ответил Октябрьскому:

- Действуйте и доложите своему наркому.

Пока Октябрьский, Жуков и Тимошенко обсуждали традиционный русский вопрос "Что делать?", в штабе флота Рыбалко и Елисеев конкретно решали, что ответить начальнику ПВО полковнику Жилину. В конце концов Елисеев отважился:

- Передайте приказание открыть огонь.

- Открыть огонь! - скомандовал Рыбалко начальнику ПВО.

Но Жилин также хорошо понимал весь риск, связанный с этим, и вместо того чтобы произнести краткое "Есть!", ответил:

- Имейте в виду, вы несете полную ответственность за это приказание. Я записываю его в журнал боевых действий.

А тем временем германские самолеты уже были над городом. Внезапно включились прожекторы, и открыли огонь зенитные батареи Севастополя. Всего город защищали сорок четыре 76-мм зенитные пушки, подчинявшиеся флоту. Постепенно к огню береговых зениток стали подключаться и зенитные орудия на некоторых кораблях. Задержка в стрельбе на кораблях была связана с тем, что к трем часам ночи еще ни один корабль не перешел на боевую готовность N° 1. Сделано это было гораздо позже. Так, к примеру, флагманский корабль линкор "Парижская Коммуна" перешел на боевую готовность № 1 лишь в 4 ч 49 мин, то есть уже после вражеского налета.

В 3 ч 48 мин на Приморском бульваре взорвалась первая бомба, через 4 мин на берегу напротив Памятника погибшим кораблям взорвалась еще одна бомба. Но это полбеды. В штаб флота оперативному дежурному с постов связи, с батарей и кораблей доносили, что в лучах прожекторов видны сбрасываемые парашютисты. Генерал-майор Моргунов доложил, что недалеко от 12-й батареи береговой обороны сброшено четыре парашютиста.

- Усилить охрану штаба! - последовала реакция Рыбалко.

Сработал критский синдром. В городе началась паника. Поднятые по тревоге моряки и сотрудники НКВД бросились искать парашютистов. Была слышна беспорядочная стрельба.

Наутро выяснилось, что никаких парашютистов нет, а на улицах только среди мирных жителей подобрали 30 человек убитыми и свыше 200 ранеными. Понятно, что это дело не двух бомб.

Тем не менее "критский синдром" продолжал действовать. Рано утром 22 июня Крымский обком партии (секретарь обкома Булатов) телеграфировал горкомам и райкомам партии о введении военного положения в Крыму: "…приведите в боевую готовность партаппарат, все средства воздушной обороны. Поднимите отряды самообороны, мобилизуйте для них автомашины, вооружите боевым оружием, организуйте сеть постов наблюдения за самолетами и парашютными десантами, усильте охрану предприятий, важнейших объектов…"

Но вернемся в Севастополь. К четырем часам утра вражеский авианалет кончился, а еще через 13 минут над городом появились наши истребители. Налет производили самолеты Хе-111 из 6-го отряда эскадрильи KG4, базировавшейся на аэродроме Цйлистрия в Румынии. По советским данным, зенитчики сбили два "Хенкеля", но на самом деле все германские самолеты вернулись на свой аэродром.

В начале пятого часа Октябрьский позвонил Жукову и бодро отрапортовал:

- Вражеский налет отбит. Попытка удара по кораблям сорвана. Но в городе есть разрушения.

С большим трудом подчиненным удалось убедить Октябрьского, что никакой попытки удара по кораблям не было, равно как и не было мифических парашютистов. Адмирал все еще сомневался, но в 4 ч 35 мин разрешил на всякий случай протралить фарватеры Северной и Южной бухт, а также входной фарватер к бонам.

Бригада траления немедленно приступила к работе, но ни одной мины обнаружено не было. А в тот же день вечером, в половине девятого, у входа в Северную бухту прогремел мощный взрыв - взорвался буксир "СП-12". К месту гибели буксира немедленно рванулись катера, но спасти удалось лишь пятерых из 31 члена экипажа.

В 1962 г. в своих мемуарах вице-адмирал И.И. Азаров написал о "СП-12": "Это были первые жертвы войны от магнитно-донных мин, тогда еще нам неизвестных. Их ставила немецкая авиация при налете на Севастополь".

После войны в печати появились и другие легенды о германских магнитных минах и о том, как наши герои-моряки сумели распознать их действие и научились с ними бороться. Увы, на самом деле с первыми донными магнитными минами красные военморы познакомились еще в 1919 г. в боях на Северной Двине с английской речной флотилией. В СССР впервые магнитными минами занялось "Остехбюро" в 1923 г. Первая отечественная магнитная мина "Мираб" была принята на вооружение в 1939 г. Другой вопрос, что к началу войны наш ВМФ располагал всего лишь 95 минами "Мираб". А самое интересное, что немцы в 1940 г. продали СССР образцы своих магнитных мин. Но из-за системы советской тотальной секретности о минах "Мираб", равно как и о покупке германских магнитных мин руководство флота не соизволило известить даже командующих Балтийским и Черноморским флотами, я уж не говорю о простых минерах. И действительно, секреты закупленных еще в 1940 г. германских мин нашим морякам приходилось раскрывать уже в ходе войны, зачастую платя за это собственными жизнями.

Вновь вернемся в штаб Черноморского флота. Пока по всему Крыму ловили парашютистов, отрабатывая "критский вариант", в штабе флота царил "итальянский синдром". Неизвестные источники постоянно подбрасывали слухи о проходе итальянского флота через Дарданеллы и выходе оного в Черное море.

Действительно, в 12 часов дня 22 июня министр иностранных дел Италии Чиано ди Кортелашцо вызвал советского посла Н.В. Горелкина и сделал ему официальное заявление от имени итальянского правительства: "Ввиду сложившейся ситуации, в связи с тем, что Германия объявила войну СССР, Италия, как союзница Германии и как член Тройственного пакта, также объявляет войну Советскому Союзу с момента вступления германских войск на советскую территорию, т. е. с 5.30 22 июня".

Но этим все и ограничилось. Ни один итальянский боевой корабль даже не собирался идти в Проливы.

25 июня турецкий посол Хайдор Актай посетил МИД и передал Молотову вербальную ноту, где говорилось: "Турецкий посол имеет честь довести до сведения Народного комиссариата иностранных дел, что при наличии положения, созданного войной между Германией и СССР, Правительство Республики решило провозгласить нейтралитет Турции".

Глава 4.

ФИЛИПП ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОТИВ БЕНИТО МУССОЛИНИ

Тем не менее колесо закрутилось. Приказом адмирала Октябрьского командир Новороссийской ВМБ обязан был производить два раза в сутки ближнюю воздушную разведку радиусом 70 миль от базы и один раз в сутки дальнюю воздушную разведку до Синопа и Чива, однако не нарушая территориальных вод Турции. На командира Батумской ВМБ возлагалась организация двукратной воздушной разведки до меридиана Трабзон, также без нарушения территориальных вод Турции.

На командование ВВС Черноморского флота было возложено осуществление дальней воздушной разведки: утром по маршруту Сулина - Констанца - Босфор - Зунгулдак, вечером - по маршруту Зунгулдак - Босфор. Воздушная разведка турецких и болгарских портов производилась скрытно, без залета в территориальные воды этих государств.

Вечером 12 подводных лодок вышли в море. Командование флотом выделило им 12 участков по всему побережью Черного моря. Но лишь три лодки Щ-205, Щ-206 и Щ-209, отправленные к берегам Румынии и Болгарии, могли принести хоть какую-то пользу в войне с Германией и Румынией. Одна лодка была послана к турецкому порту Самсун, а остальные прикрывали подступы к Одессе, Севастополю, Керчи, Новороссийску и Батуми от мифического итальянского флота.

Утром 23 июня произошло событие, ставшее одной из причин падения Севастополя: командование Черноморского флота отдало приказ о постановке минных заграждений у наших военно-морских баз. Это было запланировано еще в 1930-е годы, когда существовала вероятность появления на Черном море британского "Гранд Флита". Но сейчас ставить мины при отсутствии морского противника?!

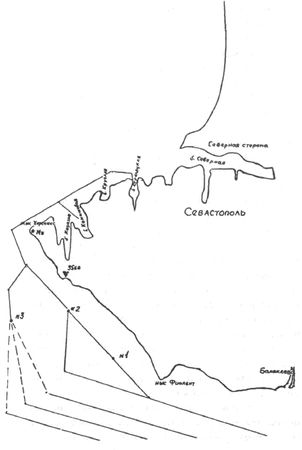

Утром 23 июня крейсера "Коминтерн", "Красный Кавказ" и "Червона Украина", минный заградитель "Островский", лидер "Харьков" и четыре новых эсминца "Бойкий", "Безупречный", "Беспощадный" и "Смышленый" начали ставить минные заграждения у берегов Севастополя. Всего было поставлено 609 мин и 185 минных защитников. Минные постановки в районе главной базы Черноморского флота продолжались и в дальнейшем. На следующий день крейсера "Красный Кавказ" и "Червона Украина", лидер "Харьков" и два эсминца продолжили постановку минного заграждения. Было выставлено 330 мин и 141 минный защитник.

Кроме того, минные заграждения были выставлены в районах Одессы, Керченского пролива, Новороссийска, Туапсе и Батуми. Всего с 23 июня по 21 июля для создания оборонительных минных заграждений было выставлено 7300 мин и 1378 минных защитников, то есть более 73% имевшихся на флоте морских якорных мин и более половины минных защитников.

Прошло 30 лет, и вот в 1981 г. "Воениздат" выпустил для "офицеров ВМФ, слушателей и курсантов военно-морских заведений" солидный труд ПИ. Хорькова под редакцией полного адмирала Н.Н. Алексеева и вице-адмирала В.Д. Яковлева "Советские надводные корабли в Великой Отечественной войне". И вот как там оцениваются эти минные постановки:

"Крейсера ставили мины при маневрировании в строю фронта в две линии с расстоянием между минами в линии, равным наименьшему минному интервалу. Точность постановки минных заграждений в прибрежном районе обеспечивалась наличием достаточного числе береговых навигационных ориентиров, а мин в заграждениях - удержанием в период постановки расчетных курса и скорости корабля и интервалов между сбрасыванием очередных мин. Для повышения скрытности минных постановок и уменьшения вероятности противодействия сил противника мины ставились преимущественно в темное время суток.

Одновременно с крейсерами мористее внешней линии мин эсминцы ставили линию минных защитников. Мины ставились с углублением, рассчитанным на поражение крупных надводных кораблей. Поставленные минные заграждения находились в зоне огня береговых батарей, расположенных в районе Севастополя.

В интересах минных постановок в северо-западной части Черного моря периодическую разведку производили самолеты-разведчики МБР-2 с задачей своевременного обнаружения надводных кораблей противника и подводных лодок. Западнее о. Змеиный были развернуты в виде дальнего дозора подводные лодки. Мористее районов постановки мин несли дозор базовые тральщики и сторожевые катера МО с задачей обеспечения противолодочной и противокатерной обороны заградителей. На переходе из базы в район постановки мин охрану крейсеров осуществляли эскадренные миноносцы.

Для отражения в момент постановки мин удара вражеских кораблей в случае их обнаружения силами разведки и дозоров в Севастополе в 3-часовой готовности к выходу в море находился отряд прикрытия в составе крейсера и трех эскадренных миноносцев, приводились в готовность к стрельбе береговые батареи, в готовности к вылету на аэродроме дежурили подразделения самолетов-бомбардировщиков. Противовоздушная оборона заградителей выполнялась истребительной авиацией флота способом "дежурство на аэродроме".

Привлечение к минным постановкам крупных кораблей эскадры, способных принять на борт большое число мин и обладавших большой скоростью, а также хорошим защитным вооружением, позволило выполнить задачу в короткий срок, что в условиях уже начавшейся войны имело важное значение".

Неужели в 1981 г. Хорьков не мог спросить наших адмиралов, от кого же делались все эти предосторожности? Ведь получается, что первые несколько дней войны Черноморский флот воевал с несуществующим противником.

Справедливости ради надо сказать, что на Балтике также началась постановка минных заграждений, на которых позже погибли десятки советских кораблей. И, в отличие от Черноморского флота, где минная постановка прошла без потерь, балтийцы ухитрились потерять на минах эсминец "Гневный", а крейсер "Максим Горький" был тяжело поврежден и едва дошел до базы.

В книге "Три века истории российского флота" говорится; "Эти заграждения у баз без особого воздействия на противника сильно затрудняли впоследствии действия своих сил и привели к гибели двух эсминцев, торпедного и двух сторожевых катеров, трех наших транспортов и танкера".

Тут следует добавить, что благодаря своим же заграждениям корабли Черноморского флота потеряли свободу маневрирования. Они не могли входить в свои базы ночью и составляли легкую добычу для самолетов и кораблей противника.

В начале июня 1941 г. командующий Черноморским флотом, ссылаясь на разведку флота, доложил наркому ВМФ Кузнецову, что в Черное море вошли 10-12 германских подводных лодок. Тот, не мудрствуя лукаво, 7 июня приказал Военному Совету Черноморского флота выставить противолодочные сети в Керченском проливе для недопущения прохода подводных лодок в Азовское море. Замечу, что в Азовском море максимальная глубина всего 13 м.

9 июня Кузнецов доложил Сталину о том, что в Керченском проливе установлен противолодочный дозор из двух малых охотников, в поддержку дозора выделены два торпедных катера и три самолета МБР-2, а также выслан тральщик для установки в Керченском проливе противолодочных сетей.