28 октября советские войска начали повсеместно отступать. Уже утром Манштейну доложили, что на некоторых участках "противник исчез". Как писал А.В. Басов: "В это время командный пункт оперативной группы П.И. Батова находился в Воронцовке. Связь опергруппы со штабом армии в Симферополе часто нарушалась. С подходом Приморской армии оперативная группа Батова перестала существовать. 172-я стрелковая дивизия перешла в подчинение генерала Петрова, а остальные дивизии - в подчинение командира 9-го корпуса генерала Дашичева. Какой-либо передачи командования от Батова Петрову не было. К тому же связь с дивизиями была нарушена…

Бывший командир 106-й дивизии генерал А.Н. Первушин восклицает в своих мемуарах: "Если бы в этот критический момент нам хотя бы одну свежую дивизию, хотя бы один танковый полк!.. Тогда бы наступление немцев сорвалось". У командующего войсками Крыма были, хотя и недостаточно боеспособные, 184, 320, 321, 421-я стрелковые дивизии. На правом фланге располагалась 276-я дивизия генерала И.С. Савина, по существу, не атакованная и не связанная боями".

Во второй половине дня 29 октября немцы обошли левый фланг Приморской армии, и к исходу дня их моторизован мыс колонны вышли в район село Айбары - село Фрайдорф, в 17 км юго-восточнее высоты 52,7 (правого фланга) и в 40 км южнее высоты 11,5 (левого фланга Приморской армии).

7-я бригада морской пехоты, находившаяся в резерве командования войсками Крыма и занимавшая позиции на третьем оборонительном рубеже в районе населенных пунктов Старый Кудияр, Айбары, Аджи, Атман, Тотман и совхоз Тогайлы, неожиданно для себя очутившаяся в районе движения немецких моторизованных частей, не смогла задержать их.

Вечером командование войсками Крыма приняло решение об отводе войск на третий, частично подготовленный рубеж, проходивший по Крымскому предгорью, через населенные пункты Окречь, Табдды, Челле и Саки.

В тот же день заместитель командующего Черноморским флотом по сухопутной обороне главной базы и начальник Севастопольского гарнизона контр-адмирал Жуков приказом № 02 ввел в Севастополе и его окрестностях осадное положение.

Вечером 30 октября Манштейн приказал 30-му армейскому корпусу в составе 72-й и 22-й дивизий как можно скорее захватить Симферополь и затем прорваться к Алуште, чтобы лишить советские войска возможности занять оборону по северным отрогам гор. 54-й корпус (50, 132-я пехотные дивизии, моторизованная бригада Циглера) направлялся по западной части полуострова через район Евпатория - Саки, чтобы затем с ходу захватить Севастополь. 42-му армейскому корпусу в составе 46, 73-й и 170-й пехотных дивизий было приказано стремительно продвинуться на Керченский полуостров с тем, чтобы упредить советские войска и не дать им возможности создать оборону на Акманайских позициях и в конечном счете захватить порты Феодосия и Керчь. Горнострелковый румынский корпус в составе двух бригад двигался во втором эшелоне.

30 октября организованное сопротивление советских войск на севере Крыма прекратилось и началось повальное бегство. Кому мои слова покажутся слишком резкими, я отправлю к "Хронике…": "По отдельным отрывочным сведениям, поступавшим в течение дня, было известно, что в 11 ч 40 мин 45 автомашин с немецкой пехотой подошли к станции Карагут (10 км севернее Саки). Около 13 часов в районе деревни Икар (12 км севернее Евпатории) противник выбросил воздушный десант, и 40 человек этого десанта двигались к железнодорожной станции Евпатория.

В 13 ч 10 мин по дороге вдоль западного побережья Крыма, между деревнями Ивановка (16 км южнее Саки) и Николаевка, было обнаружено движение четырех танкеток, а в 13 ч 30 мин по дороге из Евпатории в Симферополь прошли 12 танков противника. В 15 ч 10 мин немцы заняли город Саки. В 16 часов из деревни Бурлюк по дороге на восток показались бронемашины противника, В 16 ч 15 мин из штаба ПВО донесли, что противник перерезал шоссе между Симферополем и Евпаторией на 37-м км".

31 октября немцы установили две артиллерийские батареи: в 2 км севернее железнодорожной станции Альма ив 1,5 км восточнее ее. Германские пушки начали обстрел железной дороги и шоссе, прервав сообщение между Симферополем и Севастополем. В частности, эти батареи в ночь на 1 ноября расстреляли наши бронепоезда № 1 и № 2, прорывавшиеся в Севастополь.

В связи с этим командование Приморской армии приказало своим частям пробиваться через горы. Узнав об этом, Манштейн приказал 132-й пехотной дивизии и моторизованной бригаде Циглера наступать на Севастополь, а 50-й пехотной дивизии повернуть на юго-восток и во взаимодействии с 30-м корпусом в горах севернее Ялты уничтожить Приморскую армию.

1 ноября передовые части 72-й пехотной дивизии вошли в Симферополь, а 124-й полк этой дивизии начал движение по шоссе к Алуште. Вскоре стала пробиваться в горы и далее к морю 22-я пехотная дивизия.

К исходу 3 ноября с занятием селений Шуры, Улу-Сала, Мангуш немцам удалось перехватить пути отхода советских войск. Штаб нашей армии в это время находился в Балаклаве. Генерал И.Е. Петров по радио приказал командиру 25-й дивизии генерал-майору Т.К. Коломийцу возглавить отход соединений армии, продолжать движение к Севастополю кратчайшей дорогой через Керменчик, Ай-Тодор, Шули, разгромив части противника, если они преградят путь.

4 ноября в 2 часа ночи под проливным дождем части 95-й стрелковой дивизии и передовой 287-й стрелковый полк 25-й дивизии атаковали немцев в селении Улу-Сала. В упорном бою был полностью разгромлен моторизованный отряд и 72-й противотанковый артиллерийский дивизион, захвачено 18 орудий противника, 28 пулеметов, до 30 автомашин, 19 мотоциклов.

4 ноября 421-я стрелковая дивизия, которой командовал полковник С.Ф. Монахов, была выбита из Алушты 124-м пехотным полком 72-й пехотной дивизии.

4 ноября командующий войсками Крыма приказом № 1640 в связи с новой оперативной обстановкой в Крыму создал два оборонительных района - Керченский (КОР) и Севастопольский (СОР).

В состав Севастопольского оборонительного района были включены все части и подразделения Приморской армии, береговая оборона главной базы, все морские и сухопутные части и части ВВС Черноморского флота.

Командование сухопутными войсками и руководство обороной Севастополя было возложено на командующего Приморской армией генерал-майора Петрова, непосредственно подчиненного командующему войсками Крыма.

Заместителю командующего Черноморским флотом по сухопутной обороне Главной базы контр-адмиралу Жукову было приказано вступить в командование Главной базой.

В состав Керченского оборонительного района были включены все части и подразделения 51-й армии и сухопутные части Керченской военно-морской базы. Командование частями, действовавшими на Керченском полуострове, было возложено на генерал-лейтенанта Батова.

4 октября в 15 ч 08 мин в Ялтинский порт вошел сторожевой корабль "Петраш", имея на буксире минный заградитель "Гидрограф" (бывшее гидрографическое судно водоизмещением 1380 т). Вообще-то они, согласно "Хронике…" (стр. 213), шли в Туапсе, но зачем-то зашли в Ялту. Через 10 минут туда же пришел и транспорт "Черноморец". В тот же день "Петраш" вывел на буксире "Гидрограф", но вскоре суда были атакованы германской авиацией. "Гидрограф" получил пробоину и через некоторое время затонул в 19 милях на восток от Ялты.

К вечеру 6 ноября в Ялту вошли 1330-й полк 421-й стрелковой дивизии. 7-я бригада морской пехоты и батальон 172-й стрелковой дивизии. Генерал Петров приказал командиру Ялтинского боевого участка комбригу Киселеву немедленно отправить на автомашинах в Севастополь один батальон 7-й бригады морской пехоты, а остальной ее личный состав подготовить для переброски туда же морем. Людей иметь на причале в готовности к погрузке к 20 часам. В Ялту были направлены эсминцы "Бойкий" и "Безупречный".

25-я стрелковая дивизия (без 31-го и 54-го полков), 95-я и 172-я стрелковые дивизии частью сил сдерживали противника в районе села Коккозы, обеспечивая вывоз материальной части армии в Алупку, и частью сил продолжали движение на Южный берег Крыма. 40-я и 42-я кавалерийские дивизии находились на марше, чтобы занять в соответствии с приказанием Петрова оборону на рубеже деревня Саватка - высота 302,8 - гора Самналых и перекрыть все дороги, идущие в район Байдар.

54-й стрелковый полк 25-й дивизии оборонял высоту 1472,6 в 8 км северо-восточнее Ялты, не допуская прорыва противника к городу.

7 ноября в 3 часа ночи в Ялте была закончена погрузка войск 7-й бригады морской пехоты на эсминцы "Бойкий" и "Безупречный". Корабли приняли на борт около 1800 человек и в 3 ч 40 мин вышли из Ялты. На рассвете они прибыли в Севастополь.

421-я стрелковая дивизия, сформированная из погранвойск НКВД, трое суток удерживала Алушту и отступила лишь 4 ноября. К этому времени 48-я кавалерийская дивизия была вынуждена отойти из района Карасубазара на побережье в районе Куру-Узень - Алушта. Ее командир решил выбить немцев из Алушты и приморской дорогой прорваться в Севастополь. Однако предпринятая 5 ноября внезапная атака на Алушту не удалась.

Говоря о захвате немцами Крыма, нельзя не отметить бездеятельность огромного Черноморского флота. Сравнительно слабые немецкие части с ходу занимают Евпаторию, а затем движутся вдоль побережья Каламитского залива к Севастополю - вот уж лакомый кусочек для нашего флота! Колонны немцев могли быть стерты с лица земли огнем линкора, шести крейсеров, десятков эсминцев и канонерских лодок! Но, увы, увы…

Как уже говорилось, несколько советских дивизий отошли к Южному берегу Крыма. С моря весь Южный берег как на ладони, все дороги расположены на расстоянии 1-5 км от береговой черты и прекрасно видны с моря. Немцы же практически не имели артиллерии, способной вести огонь по морским целям на дистанции свыше 4 км. Численное превосходство в истребителях было на нашей стороне, а немцы имели всего лишь одну авиагруппу торпедоносцев Хе-111.

Посмотрим на карту Крыма и в Таблицы стрельбы корабельных орудий. Вот дальность стрельбы фугасным снарядом обр. 1928 г.: 305-мм пушек линкора "Парижская Коммуна" - 44 км; 180-мм пушек крейсеров проекта 26-38,6 км; 130-мм пушек старых крейсеров и эсминцев - 25,7 км. Таким образом, линкор "Парижская Коммуна" (с 31 мая 1943 г. "Севастополь") мог обстреливать Симферополь как со стороны Каламитского залива, так и со стороны Алушты. Любая точка Крыма южнее Симферополя была в зоне досягаемости советской корабельной артиллерии. Наконец, боевые и транспортные суда и катера Черноморского флота позволяли осуществлять за несколько часов переброску наших частей как из Севастополя на Южный берег Крыма, так и в обратном направлении.

Десятки торпедных и сторожевых катеров, буксиров, рыболовных сейнеров и т. д. могли без особых проблем брать людей прямо с необорудованного побережья Южного берега Крыма. Да и температура воды позволяла даже вплавь добраться до судов. Вспомним эвакуацию британской армии в Дюнкерке, когда англичане бросили к необорудованному побережью все, что могло плавать, - от эсминцев до частных яхт. Пусть погибло несколько эсминцев, но армия была спасена. А у нас с 1 октября по 11 ноября 1941 г. не только не был потоплен, но даже не был поврежден ни один корабль.

Неужели нашим титулованным военным историкам не понятно, что уставшим солдатам куда труднее через горы пробиваться к Севастополю и побережью Южного берега Крыма, нежели быть принятыми на борт кораблей и катеров и через несколько часов прибыть в Севастополь. Почему же их бросили?

Сразу после прорыва немцев на Перекопе адмирал Октябрьский принимает важное решение. В 17 часов 28 октября он садится на эсминец "Бойкий", и через 10 минут эсминец под адмиральским флагом выходит в открытое море. Как не вспомнить адмирала Макарова, который поднял свой флаг на самом легком и быстроходном крейсере "Новик" (не намного больше "Бойкого") и отправился на перехват японских крейсеров.

А куда же направился наш адмирал? В Поти! Для обхода портов Кавказского побережья с целью их подготовки к приему кораблей на базирование.

Вернулся адмирал в Севастополь лишь 2 ноября. Риторический вопрос: а не могли ли это сделать несколько штабных офицеров? Сели бы на гидросамолеты ГСТ или на сторожевые катера МО-4 и провели спокойно подготовку. Я уж не говорю о том, что это можно было сделать на несколько недель раньше.

И вот прямо из рубки "Бойкого" у берегов Кавказа Октябрьский шлет телеграмму начальнику штаба флота: "…вывести из Севастополя; линкор "Парижская Коммуна", крейсер "Ворошилов", учебный корабль "Волга" и дивизион подводных лодок - в Поти; крейсер "Молотов" - в Туапсе; лидер "Ташкент" и один-два эскадренных миноносца типа "Бодрый", эсминец "Свободный" и два сторожевых корабля с группой работников штаба Черноморского флота отправить на Кавказ.

В Севастополе приказано оставить охрану водного района главной базы, два эскадренных миноносца типа "Незаможник", два-три эскадренных миноносца типа "Бодрый", два старых крейсера и дивизион подводных лодок 1-й бригады; в Балаклаве оставить дивизион подводных лодок 2-й бригады".

И уже в 23 ч 32 мин 31 октября линкор "Парижская Коммуна" в охранении крейсера "Молотов", лидера "Ташкент" и эсминца "Сообразительный" вышли из Севастополя и направились в… Батуми.

Итак, старый линкор, не сделав ни одного выстрела для защиты Одессы и Крыма, отправился в самый дальний угол Черного моря. Зачем? Может, для защиты столь важного порта?

3 ноября из Севастополя в Туапсе ушли крейсер "Красный Крым", эсминцы "Бодрый" и "Безупречный".

4 ноября начальник штаба Черноморского флота объявил по флоту, что побережье от Ялты до мыса Чауда занято противником. Ну, казалось бы, настало время для расстрела корабельной артиллерией немцев и румын, зажатых на 2-5-километровой полосе между морем и горами от Ялты до мыса Чауда? Вовсе нет. В объявлении об обстреле немцев ни слова. Далее следовало: "Ввиду этого всем судам запрещалось плавание между этими пунктами севернее широты 44° 00’. Крупным кораблям и транспортам при плавании между портами Кавказского побережья и Севастополем надлежало отходить от берега вплоть до параллели 43".

Напомню, что до 12 ноября 1941 г., когда наши войска уже были выбиты с Южного берега Крыма, потерь от вражеской авиации наши корабли в Севастополе и у берегов Крыма не имели. В Севастополе к этому времени авиацией были потоплены 21 августа несамоходная баржа СП-81 (1021 брт) и 1 октября моторная шхуна "Декабрист" (100 брт). Так что нахождение кораблей в главной базе флота было вполне возможно.

Другой вопрос, что адмирала Октябрьского напугали события 27 октября в Керчи. Местное начальство собрало у мола Широкого 50 вагонов с боеприпасами для 51-й армии, с 1430 выстрелами корабельных 130-мм пушек, а также с имуществом ВВС (2000 бомб ФАБ-100, 3200 бомб ФАБ-50 и 2000 реактивных снарядов). Рядом еще поставили баржу с боеприпасами.

С 14 ч 22 мин до 15 ч 05 мин 13 германских самолетов бомбили Керчь. Одна из бомб попала в баржу с боеприпасами. От ее взрыва сдетонировали эти 50 злополучных вагонов. Широкий мол и рядом стоявшие корабли были уничтожены. Помимо боеприпасов погибло 3000 т зерна, большое количество угля и разных товаров. Погибло 30 гражданских лиц и ранено 65. Без вести пропали 13 краснофлотцев. Затонули тральщик ТЩ-507 "Делегат" (2010 т, две 45-мм пушки, три 12,7-мм пулемета), буксир "Володарский", болиндер "Енисей" (450 т), баржи "Туапсе", Б-37 и Б-52.

Надо ли говорить, что керченская трагедия стала результатом не столько действий люфтваффе, сколько следствием преступной халатности керченских властей.

Глава 7.

БЫЛ ЛИ ГЕРМАНСКИЙ ФЛОТ НА ЧЕРНОМ МОРЕ?

Переброска германских ВМС на Черное море не предусматривалась планом "Барбаросса". Но уже в первые месяцы войны германские генералы осознали, что захватить Крым и Кавказ без кригсмарине им не удастся.

Пройти через Босфор итальянские линкоры и германские подводные лодки могли только в воспаленных головах советских адмиралов. Поэтому для переброски подводных лодок и надводных судов немцам пришлось искать иные пути.

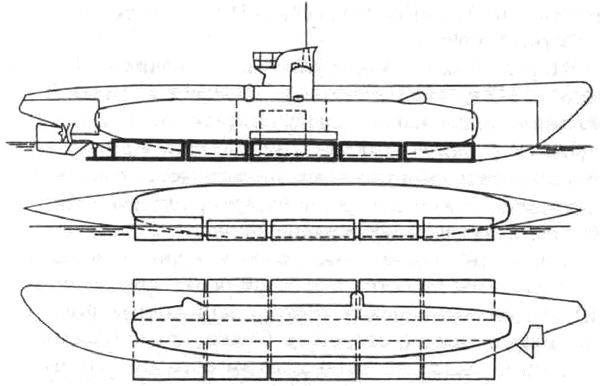

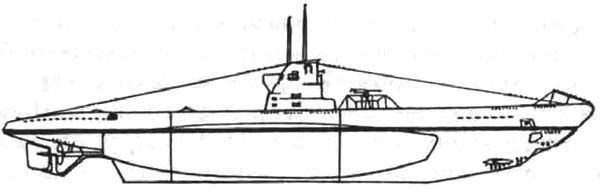

Проект переброски малых подводных лодок серии ИВ немцы закончили в декабре 1941 г. В основу проекта был положен опыт германо-американской нефтяной компании DAPG (Deulsch-Arnerikanischen Petroleum Gesellschaft), которая водно-шоссейным путем перевезла в Румынию несколько небольших танкеров для снабжения нефтепродуктами германских войск.

Переброска лодок начиналась в Киле. Оттуда на специальных понтонах с малой осадкой подводные лодки предполагалось буксировать по каналу "Кайзера Вильгельма" до Гамбурга, далее по Эльбе до Дрездена. Там лодки с понтонов перегружались на сухопутные трейлеры. Затем трейлеры двигались 450 км по шоссе до Ингольштадта на Дунае. Потом лодки перегружали в такие же понтоны с малой осадкой и буксировали по Дунаю до города Линца (первая группа подводных лодок) или до города Галаца (вторая группа лодок). В этих городах лодки отсоединялись от понтонов и на буксире, а то и своим ходом доставлялись в порт Сулина. Оттуда, уже по Черному морю, лодки шли к месту базирования - в Констанцу.