Как и следовало ожидать, Гаджи-Мегмет прислал письмо с уверениями в дружбе, но наказывать виновных не собирался. Суворов не стал вступать в полемику с турком. А в ночь на 15 июня по обеим сторонам бухты шесть пехотных батальонов приступили к постройке укреплений. Поутру разъяренный Гаджи-Мегмет разглядывал в трубу укрепления русских, закрывавшие ему выход в море. Немедленно к Суворову был отправлен посыльный с письмом, где запрашивалось, зачем русским понадобилось строить столь мощные укрепления. Ответ Суворова не замедлил себя ждать: "Дружески получа ваше письмо, удивляюсь нечаянному вопросу, не разрушили ли мы обосторонней дружбы… к нарушению взаимного мира никаких намерений у нас нет, а напротив, все наше старание к тому одному устремлено, чтобы отвратить всякие на то неприязненные поползновения и чтоб запечатленное торжественными великих в свете государей обещаниями содружество сохранить свято. Итак, мой приятель, из сего ясно можете видеть мою искреннюю откровенность и что сумнение ваше выходит из действий вашей внутренности…"

Мало того, по всей бухте были расставлены многочисленные конные и пешие посты русских, которые под угрозой оружия не разрешали туркам высаживаться на берег. Офицерам это Суворов объяснил карантином против чумы, свирепствовавшей в Турции. Оставшись без воды, Гаджи-Мегмет приказал уходить в Синоп. Больше турецкие корабли здесь не появятся до 1918 года.

Еще в войну 1768-1774 гг. на Днепре и его притоках Икорец и Хопер было основано несколько верфей - Икорецкая, Новохоперская и Гнильтонская (в устье Дона на его притоке Гнилая Тоня). Там были построены 11 "новоизобретенных" кораблей и 8 фрегатов, составивших ядро Азовской флотилии.

В апреле 1783 г. капитан 2 ранга И.М. Берсенев на фрегате "Осторожный" осмотрел Ахтиарскую бухту и предложил создать там военно-морскую базу. 2 мая 1783 г. в Ахтиарскую бухту вошли пять фрегатов и восемь малых судов Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Клокачева.

Сразу же на берегах Ахтиарской бухты началось строительство офицерских домов, казарм для матросов и солдат. В августе освятили первую небольшую каменную церковь.

Было создано несколько новых береговых батарей, а построенные в 1778 г. Суворовым редуты значительно усилили.

10 февраля 1784 г. последовал рескрипт Екатерины II: "Нашему Генерал-фельдмаршалу, военной коллегии президенту, Екатеринославскому и Таврическому генерал-губернатору князю Потемкину… с распространением границ Империи Всероссийской необходимо… и обеспечение оных, назнача по удобностям новые крепости… Крепость большую Севастополь, где ныне Ахтиар и где должны быть Адмиралтейство, верфь для первого ранга кораблей, порт и военное селение…"

Севастополь быстро строился. В Артиллерийской бухте возвели пристань и склады. Вокруг южной оконечности Южной бухты возник поселок купцов и ремесленников. В Крым и в Севастополь Потемкин привлекал все категории переселенцев - иностранцев, беглых крестьян, старообрядцев и т. д. Вспомним, что в те времена крестьяне не имели права покидать своих помещиков, а дворяне вовсе не жаждали ехать в Крым, даже если Потемкин бесплатно раздавал там пустующие земли.

Матушка-императрица прекрасно знала и о беглых, и о раскольниках, но лишь в нескольких письмах к Потемкину, соглашаясь с его политикой, просила его не афишировать наличие таких переселенцев в Крыму.

Любопытна топонимика названий Севастопольской бухты. Так, в 1785 г. капитан 1 ранга Ф.Ф. Ушаков выбрал для своего корабля "Святой Павел* стоянку у безымянного мыса на восточном берегу Южной бухты. С тех пор мыс стал именоваться Павловским.

Знаменитая Графская пристань обязана своим названием графу Марку Ивановичу Войновичу. Капитан 1 ранга Войиович командовал эскадрой, базировавшейся на Севастополь, и каждый день в одно и то же время садился на причале в шлюпку и отправлялся на корабли. В честь приезда императрицы было решено назвать главную пристань города Екатерининской, но это название не прижилось, и пристань осталась Графской.

В известном фильме "Адмирал Ушаков" Потемкин упрекает Ушакова за отсутствие титула, а граф Войнович представлен аристократом. На самом же деле Ушаков происходит из старинного русского дворянского рода, а Марк (Марко) Войнович… пират и сын пирата. Далматинцы Марк и Иван Войновичи в 1770 г. поступили на русскую службу и каперство вал и в Средиземном море на своих кораблях с греческими экипажами. Нанимаясь же на русскую службу, лихие флибустьеры объявили, что они графы. Граф Алексей Орлов спорить не стал - графы так графы. Благо сам он получил титул за устроение "геморроидальных колик" императору Петру Федоровичу. И вот юный граф, он же мичман российского флота Марко Войнович с сотней головорезов - греков, албанцев и славян - на полаке "Ауза" отправляется "добывать зипуны".

22 мая 1787 г., завершая свое знаменитое путешествие, Екатерина II прибывает в Севастополь. Специально для нее в Инкермане на возвышенности, откуда хорошо просматривается Севастопольская бухта, Потемкин приказал возвести дворец. Екатерина вместе со свитой, куда входили знаменитые европейские аристократы и несколько послов, прибыла в Инкерман ночью, и до обеда никто не видел Севастопольской бухты.

Во время торжественного обеда по знаку Потемкина упал большой занавес, и императрица и все присутствующие увидели эскадру в составе трех кораблей, двенадцати фрегатов, трех бомбардирских и двадцати малых судов. Громыхнул салют из сотен орудий. Восхищенная Екатерина провозгласила тост за здравие Черноморского флота.

За два года до этого, 10 августа 1785 г., Потемкин направил императрице донесение, в основу которого лег документ, подготовленный инженером Корсаковым: "Краткая идея об укреплении Севастопольского пристанища". В документе определялись три главные задачи: первая - "чтобы устье Севастопольского пристанища защитить сильным огнем и в то же время закрыть от огня противника прилегающие к нему заливы; вторая - стенами сего укрепления оградить морские магазины, доки для строения и починки кораблей; третья - сие место должно быть столь сильно укреплено, что хоть неприятель и высадит на берег превосходящие силы, облечь крепость с земли и с моря, чтобы она была в состоянии его нападением противиться, доколе из других пределов России не прибудет помощь".

По проекту планировалось строительство каменной плотины на южном и северном мысах длиной до 150 саженей (320 м) и на конце каждой "замок о двух рядах пушек, чтобы нижними очищать морскую поверхность, а верхними вредить неприятелю на дальнем расстоянии…" После окончания работ расстояние между двумя мысами для прохода в бухту будет всего 300 саженей (640 м). На плотине предполагалась установка "светильника" (маяка).

Екатерина II проект утвердила, особо отметив роль Севастополя и необходимость превращения его в "крепость чрезвычайной силы".

В 1786 г, императрица одобрила добавление к проекту, предусматривающее укрепление береговой обороны не только главной Севастопольской бухты, но и большинства смежных с ней бухт. Проект включал в периметр крепости почти весь Херсонесский полуостров. Планировалось построить: "первую северную батарею" на 28 орудий на Константиновском мысу и "вторую северную батарею" на 10 орудий на втором мысу от Константиновского мыса, а также "первую южную батарею" на 24 орудия на мысу между Карантинной и Песочной бухтами и еще три батареи, вооруженные 28 орудиями, на побережье между Артиллерийской и Южной бухтами.

Все эти батареи должны быть сомкнутыми, неправильной формы, временными, с одеждами из плетней и туров. На северных батареях и "первой южной" проектировалась двухъярусная оборона. По предварительным подсчетам, сумма проекта превышала 6 млн. рублей.

В 1792 г. была учреждена Экспедиция строения южных крепостей, в ведомстве которой находились крепости Кинбурн, Очаков, Симферополь, Феодосия, Севастополь и др. Указом Екатерины II от 10 ноября 1792 г. Экспедицию возглавил граф А.В. Суворов, который был назначен командующим войсками, расквартированными в Екатеринославской губернии, Таврической области, в том числе и в Крыму.

В начале 1793 г. генерал прибыл в свою штаб-квартиру в Херсоне и начал знакомиться с составленными до его приезда проектами. В феврале 1793 г. Суворов посетил Севастополь, осмотрел крепость и проверил состояние инженерных работ.

По указанию Суворова его заместитель инженер-подполковник Ф.П. де Волан разрабатывает новый план строительства севастопольских укреплений. Причем стоимость их резко снижена с 6 миллионов до 231 752 рублей.

Согласно этому проекту намечалось строительство пяти береговых фортов с ярусами и казематами, имевшими в горже сухой ров. Их планировалось построить на мысах, выступающих в Севастопольскую бухту. Это были северный форт - Константиновский - в форме неправильного шестиугольника с каменными одеждами и напротив, на южной стороне, южный форт - Александровский - в виде круглой каменной башни. Дальше, на северной стороне, на мысу за Константиновской батареей, еще одна, похожая на последнюю, батарея с земляной горжей. Напротив, на западном мысу, у входа в Артиллерийскую бухту - открытая двухъярусная батарея с бастионным фронтом в горже.

Между Артиллерийской и Южной бухтами на мысу предполагалось построить форт "Николай", на котором планировалось сосредоточить морские запасные и пороховые магазины, морской и крепостной арсеналы.

Кроме этих береговых укреплений авторы проекта доказывали необходимость строительства усиленных сухопутных фортов на возвышенных местах южной и северной сторон Севастопольской бухты. Это были южный форт "Екатерина" в тылу батареи "Николай" и северный форт "Елизавета" в тылу форта "Константин" на северной стороне.

На вооружение всех перечисленных укреплений предполагалось поставить 270 орудий, в том числе на береговые батареи - 152 орудия, а на сухопутные - 118.

По приказу Суворова предварительные работы в крепости были начаты в апреле 1793 г., еще до Высочайшего утверждения.

Ко времени смерти Екатерины (1796 г.) в Севастополе было построено 8 береговых батарей; Константиновская, Александровская, Николаевская, Павловская, а также батареи № 1, 2, 4 и 5, расположенные на мысах тех же названий. Это были земляные временные укрепления, большей частью открытые, состоящие из двух или трех фасов, изломанных по направлению берега. Батареи № 2 и № 3 на северном берегу и Николаевская батарея на южном берегу были в виде редутов.

На возвышении за Константиновской батареей находилось довольно обширное земляное укрепление неправильной формы для охраны батарей "Константин" и № 1.

К строительству сухопутных фортов на северной и южной сторонах бухты не приступали.

По данным последнего отчета Экспедиции строения южных крепостей, на все постройки и работы начиная с 1792 г. было израсходовано 1 534 046 руб. 27 коп.

10 января 1797 г. согласно Указу императора Павла 1 Экспедиция строения южных крепостей России была упразднена. Вскоре строительные работы в Севастопольской крепости были приостановлены, а затем прекращены вовсе, инженера же де Волана уволили со службы.

Стоит отметить, что де Волан прозорливо предусматривал строительство береговых батарей во всех крупных бухтах рядом с Севастополем, до Балаклавы включительно, дабы исключить использование этих бухт неприятелем. Увы, мнение фортификатора было проигнорировано, за что Россия жестоко поплатилась в ходе Крымской войны.

Павла бесило все, что было создано его матерью. Как-то Павел патетически спросил Попова, бывшего секретаря Потемкина, как "исправить все зло, свершенное одноглазым"? "Отдать Крым туркам!" - быстро нашелся Попов. По зрелому размышлению Павел отдавать Крым не стал, но специальным указом переименовал Севастополь в Ахтиар. Увы, в ночь на 12 марта 1801 г. Павла Петровича "хватил апоплексический удар". По этому случаю уже к полудню следующего дня в петербургских лавках исчезло шампанское, а вечером горожане устроили иллюминацию. В Ахтиаре же был двойной праздник - по случаю "удара" и в связи с возвращением славного имени Севастополь.

Глава 2.

ФИАСКО НЕПОБЕДИМОЙ АРМАДЫ

В 1834 г. Николай I утвердил план строительства новых и реконструкции старых береговых батарей Севастополя. Работы были начаты уже 1 августа того же года.

Для возведения укреплений было решено использовать не инкерманский камень, как это делалось раньше, а известняк со складов Килен-балки. Ежегодно в Килен-балке добывали тысячи кубометров камня. Для транспортировки его была построена "самокатная железная дорога" от карьера до причала в Киленбалочной бухте. На местности через 3 м установили опорные стойки, а поверху, в гнездах стоек, закрепили чугунные вращающиеся на осях колеса. По этим колесам двигались деревянные грузовые платформы длиной 8 м и шириной 2,5 м, а так как пути имели небольшой уклон к причалу, то платформы с камнем придерживали при помощи канатов. Загрузка барж производилась сбрасыванием известняка непосредственно в трюм, после чего суда отводили буксиром к небольшому причалу на приморской батарее, где камень выгружали и перемещали вручную к рабочим местам.

Для береговых батарей толщина оборонительных стен была установлена в 1,8 м, минимальная для тыльных и продольных - 1,2 м. На верхний свод толщиной 0,9 м насыпался грунт слоем до 1,8 м. Размеры казематов позволяли размещать в них все виды орудий, принятых на вооружение в русской армии: высота устанавливалась 4,2 м, ширина 5 м, расстояния между центрами амбразур 6 м, сектор обстрела 26 м. Открытый ярус защищался парапетом высотой и шириной 1,8 м. Удаление дыма и пороховых газов при стрельбе предполагалось ускорить при помощи специальных продухов, закладываемых в стенах над амбразурами. Однако при частой стрельбе система продухов оказалась неэффективной, что резко снижало скорострельность орудий.

Устроить же принудительную вентиляцию деятели из Инженерного департамента не удосужились то ли из экономии, то ли от скудоумия.

Александровская батарея располагалась на Южной стороне на узком длинном мысу у входа в Севастопольскую бухту. Очертания длинного узкого мыса, на котором стояла батарея, обусловили форму всех ее сооружений. На самой оконечности мыса высилась круглая двухэтажная башня диаметром более 20 м. Ее своды защищала насыпь из грунта, покрытая кровлей из черепицы. 12 орудий из амбразур держали под прицелом акваторию перед рейдом и сам проход в бухту. К башне примыкали одноярусные казематы с открытой платформой для стрельбы через банк. Их выстрелы защищали подходы к рейду. Основания башни и казематов возвышались над уровнем моря на 6 м, а на отметке 14 м возводилась земляная батарея с двумя фасами для размещения 18 орудий.

По проекту Александровская батарея должны была быть вооружена тридцатью четырьмя 24-фунтовыми пушками, тридцатью четырьмя 1I-пудовыми длинными единорогами, четырьмя /2-пудовыми длинными единорогами, шестью 5-пудовыми мортирами, двумя 6-дюймовыми кугорновыми мортирами и одной 12-фунтовой карронадой.

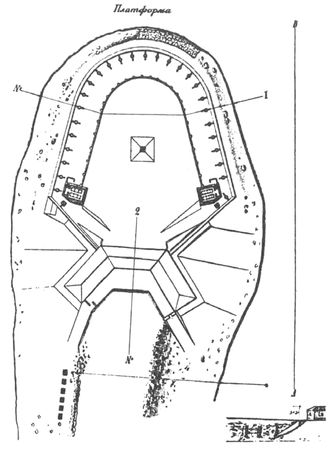

В 1836 г. началось строительство Константиновской батареи на северной стороне на мысу, напротив Александровской батареи. В плане укрепление повторяло очертания берега мыса и имело форму подковы. Правый фас укрепления обстреливал акваторию перед рейдом, центральная закругленная часть - вход в бухту, левая назначалась для поражения прорвавшихся на рейд кораблей противника. В двух ярусах размещалось 54 каземата, а над ними платформа для открытой обороны.

На этой батарее было обеспечено постоянное присутствие артиллерийской прислуги в казематах. Каземат длиной 12 м разделялся сквозным проходом на орудийную и жилую части. В последней устанавливали нары и печи в круглых железных футлярах (печи в любое время года обеспечивали положительную температуру для проживавших в казематах солдат).

Горжевую часть защищали ров и две оборонительные казармы. Они соединялись при помощи двух стен с казематами, образуя замкнутую, удобную для обороны территорию. Казармы предполагалось построить по типовому проекту на 250 солдат каждая, с кухнями, пекарнями и складами.

На флангах казематов находились трехэтажные хорошо защищенные пороховые погреба, а во внутреннем дворе - большая металлическая емкость для запаса воды.

В 1837 г. было начато строительств Николаевской батареи. Это фортификационное сооружение не имело себе равных во всех приморских крепостях России. Оно протянулось на 460 м на Николаевском мысе, между Южной и Артиллерийской бухтами. Левый двухъярусный фас батареи обстреливал вход на рейд, а правый, трехъярусный, держал под прицелом фарватер рейда и вход в Южную бухту. Там же находились 24 бойницы для ружейной обороны со стороны города. Батарея имела 194 орудийных каземата и 7 бойниц для запуска ракет из полуподвальных помещений на левом фланге.

В 1842 г. началось строительство Михайловской батареи. В Севастопольской крепости она была второй после Николаевской как по размерам, так и по огневой мощи. Главный фас Михайловской батареи длиной более 100 м контролировал вход на рейд, короткий южный фланг действовал по фарватеру рейда, а аналогичный ему северный фланг предназначался для отражения атак с суши. Этим же целям служила оборонительная стена с бойницами для ружей, замыкавшая с горжи двор батареи. Укрепление опоясывал ров, примыкавший к берегам бухты. Он находился под фланговым огнем восьми пушек, установленных в казематах, и большого количества ружей, для которых в стенах боковых крыльев батареи были прорезаны бойницы. Всего на батарее было до 115 орудий разного калибра. Они укрывались в 58 казематах на первом и втором ярусах, а также устанавливались на открытой платформе.

Внутри Михайловской батареи мог быть размещен большой гарнизон. Здесь, как и на других укреплениях Севастополя, в каждом каземате были установлены печи и сделаны деревянные нары. По проекту предусматривалось оборудовать помещения для 750 нижних чинов Артиллерийского ведомства и 23 каземата для проживания офицеров. При необходимости можно было дополнительно разместить батальон пехоты. На первом этаже имелись две кухни с пекарнями и цейхгаузы. В северном крыле, более защищенном от прямых попаданий снарядов, находились склады боезапасов. Для стрельбы калеными ядрами соорудили две ядрокалильные печи.

Всего за 10 лет строительства севастопольских береговых батарей было израсходовано 2 млн. 484 тыс. рублей. В том числе на Александровскую батарею - около 135 тыс. руб., на Константиновскую батарею - 425 тыс. руб., на Николаевскую батарею - 985 тыс. руб., на батарею № 2-264 тыс. руб., на батарею № 10-341 тыс. руб.