Поскольку введение той или иной формы повинности полностью находилось в воле помещика, постольку помещики в основном применялись к местным обстоятельствам и конкретной ситуации в данном имении. Так что в губерниях севернее, западнее и восточнее Москвы, где земледелие было в плохом состоянии, зато имелись широкие возможности для промыслов (преимущественно лесных), преобладала оброчная повинность крепостных. И если размер барщины хоть как-то ограничивался, то величина оброка полностью определялась волей помещика. В рассматриваемое нами время оброк был почти исключительно денежный, нередко дополнявшийся натуральным, чаще только для нужд усадьбы. Разумеется, по местным обстоятельствам складывались определенные средние размеры оброка. Так, в Рязанской губернии, где оброчная форма эксплуатации была не особенно развита (главным образом в северных, примыкавших к Московской губернии, и лесных уездах), а наиболее распространенной формой заработков были плотницкие работы, к середине XIX в. оброк составлял 18–20 руб. серебром с мужской души. Но вообще размер оброка зависел от качеств этой "души": с "капиталистых" крестьян брали и по 150 руб., и по несколько сот – "по силе возможности". Вообще, среди оброчных крестьян было очень много зажиточных, даже "тысячников", вплоть до того, что иные, особенно заводившие фабрики, незаконно покупали на имя своего помещика крепостных, и не помалу, и иной раз десятками душ! Собственно говоря, русская буржуазия, особенно текстильщики, вышла большей частью из оброчных крепостных. Особенно много "капиталистых" было у графов Шереметевых, не гнавшихся за рублями, и дававших своим мужикам разживаться; они гордились такими богатеями и крайне неохотно отпускали их на волю, разумеется, за непомерные выкупы.

Естественно, сами крестьяне предпочитали оброчную повинность: и воли больше, и есть возможность разжиться. Так что нередкие случаи перевода оброчных на барщину вызывали ожесточенное сопротивление, вплоть до бунта. По "Положениям" 19 февраля 1861 г. бывшие уже крепостные, а теперь временнообязанные, до перехода на выкуп (это делалось по соглашению с помещиком) могли оставаться на барщине, резко ограниченной и регламентированной, или на оброке. При этом барщинные крестьяне могли просить помещика о переводе их на оброк, а в случае его несогласия через год после подачи просьбы автоматически становились оброчными. И в несколько лет в России не осталось барщинных крестьян.

Натуральные оброки включали как сборы разного рода припасов ("столовый запас"), которые поставляли и барщинные крестьяне, так и продукты, заведомо предназначенные для продажи, начиная от зерна. Лен и пенька или полученная из них продукция были обычными предметами натурального оброка. Обычно натуральный оброк в небольших размерах дополнял денежный, но бывало и наоборот: денежного оброка рубля три, а остальное – натурой. Такие формы повинностей назывались смешанными. В общем, все зависело от конкретных обстоятельств.

Однако этим не исчерпывались повинности крестьян. Они были обязаны работами и платежами еще и в пользу государства. Эти повинности делились на денежные и натуральные, казенные и земские. Главной денежной казенной повинностью была подушная подать – с каждой "ревизской" души мужского пола, то есть внесенной в "ревизские сказки" при очередной ревизии, переписи населения. Помещики платили за своих крепостных подушные; государственные, удельные, кабинетские и прочие крестьяне платили сами, причем здесь имела место круговая порука: государство неплательщиков не терпело, и за недоимщиков платились "мирские" деньги. Главной натуральной повинностью была рекрутская – сдача людей на службу в армию, причем помещики нередко широко пользовались этим для избавления от буйных, строптивых, ленивых, пьяниц и подобных крепостных; людей сдавали даже вне очереди, помимо общих наборов, получая за это рекрутские квитанции, а потом эти квитанции или продавались, хотя бы и собственным крестьянам, или сдавались государству, чтобы не утерять работящих и послушных мужиков. Крестьянские общества тоже могли вне очереди сдавать "порочных членов", получая рекрутские квитанции. Кроме рекрутской, имелись постойная (размещение войск на постой по избам) и подводная (перевозка грузов и людей, тех же войск) повинности.

Что касается земских повинностей, также денежных и натуральных, то они шли на местные нужды. Это могла быть дорожная (ремонт и постройка дорог и мостов), подводная, постойная повинности и денежные сборы.

В результате Крестьянской реформы "распалась цепь великая, распалась и ударила одним концом по барину, другим по мужику". Крестьянин стал свободным или почти свободным. Стал ли он от этого богаче?

Согласно "Положениям" 19 февраля 1861 г., после подписания уставной грамоты, определявшей конкретные условия освобождения крестьян в каждом имении, лично свободные крестьяне должны были выкупить у помещиков свою надельную землю. До перехода на выкуп, что осуществлялось по взаимному соглашению крестьян с помещиком, они были временнообязанными, то есть должны были работать строго оговоренное время на барщине или платить строго оговоренный оброк за предоставленную им землю. "Ясно, – писал Энгельгардт, – что при крепостном праве помещик, особенно если у него не было недостатка земли, оставлял в пользовании крестьян такое количество земли, которое обеспечивало бы исправное отбывание провинностей по отношению к помещику и казне. Если в пользовании крестьян было много земли, то это значит, что земля нехороша, или не было у крестьян хороших лугов, недостаток которых нужно было наполнить плохими пустошами, или деревня лежала отдельно, не в связи с господской запашкой, окруженная чужими землями, так что нуждалась в выгоне" (120; 287).

"Положения" для каждой "полосы" (нечерноземная, черноземная и степная) и для каждой местности в них устанавливали высший и низший, в /3 высшего, размер поземельного надела. По соглашению с помещиком, крестьяне вместо этого могли бесплатно получить так называемый "дарственный" надел в /4 высшего. Вся остальная земля могла быть отрезана помещиком в свою пользу, что обычно и происходило. В целом по России землевладение крестьян уменьшилось в значительной мере. Правда, отрезке не подлежали пахотные земли, а по возможности, и сенокосные, а в основном пустоши, выгоны, прогоны, из сенокосов же – плохие суходолы. Кроме того, при определенных условиях (разверстание угодий, близость к усадьбе и пр.) помещик мог, по соглашению с крестьянами, обменять земли. Лес в крестьянские наделы не вошел, кроме дрянных дровяных лесов, и в основном на Севере.

Ну, подумаешь, какие-то пустоши, болота или выгоны! Но нет! Чтобы читатель не подумал, что автор по злобе так и норовит оклеветать гуманных и высококультурных дворян, снова обратимся к современнику, А. Н. Энгельгардту.

"При наделении крестьян лишняя против положений земля была отрезана, и этот отрезок, существенно необходимый крестьянам, поступив в чужое владение, стеснил крестьян уже по одному своему положению, так как он обыкновенно охватывает их землю узкой полосой и прилегает ко всем трем полям, а потому, куда скотина не выскочит, непременно попадет на принадлежащую пану землю. Сначала, пока помещики еще не понимали значения отрезков, и там, где крестьяне были попрактичнее и менее надеялись на "новую волю", они успели приобрести отрезки в собственность, или за деньги, или за какую-нибудь отработку, такие теперь сравнительно благоденствуют. Теперь же значение отрезков все понимают, и каждый покупатель имения, каждый арендатор, даже не умеющий по-русски говорить немец, прежде всего смотрит, есть ли отрезки, как они расположены и насколько затесняют крестьян. У нас повсеместно крестьяне за отрезки обрабатывают помещикам землю – именно работают круги, то есть на своих лошадях, со своими орудиями, производят, как при крепостном праве, полную обработку во всех трех полях. Оцениваются эти отрезки – часто, в сущности, просто ничего не стоящие – не по качеству земли, не по производительности их, а лишь по тому, насколько они необходимы крестьянам, насколько они их затесняют, насколько можно выжать с крестьян за эти отрезки…

Добро бы еще эти отрезки сдавались крестьянам за арендную плату деньгами, а то нет – непременно под работу… И опять-таки, пускай и работой платят за отрезки, если бы крестьяне за отрезки производили какие-нибудь осенние, зимние или весенние работы, а то нет – каждый норовит, чтобы за отрезки работали круги, да еще с покосом, или убирали луг, ждали хлеб, то есть производили работу в самое дорогое, неоценимое по хозяйству, страдное время" (120; 287–288).

Это была та самая ситуация, о которой крестьяне говорили: "Куренка некуда выпустить" – пустили скот пастись летом на пары или в конце лета на жнитво, по недосмотру забежал он в помещичью землю – штраф. Да еще штраф, иной раз, и не деньгами, а работами.

Кроме того, при крепостном праве крестьяне могли пасти скот на помещичьей земле после уборки хлебов или травы, пользовались дровами, а то и строительным материалом из помещичьих лесов и т. д. Ученые называют это пользование господскими угодьями "сервитутами". "Крестьянам во время работ отводились за яровым господские лужки для прокормления лошадей, во время вывозки навоза тоже отводились лужки, в покос мужицкие лошади кормились на выкошенных лугах… После уборки лугов и полей крестьянские лошади и скот ходили по господским лугам и пустошам" (120; 289). Теперь – шабаш: это ваше, а это – мое. А выгоны оказались отрезанными, сенокосов не хватает, дров нет, жердей нет. Все нужно арендовать у помещика, а он требует – отработайте. Наконец, крестьянину нужно где-то перехватить несколько рублей, зимой – купить хлеба. К кому же обратиться, как не к ближайшему помещику, у которого и небольшие деньжонки водятся, и зерно с мукой в амбаре есть? А он опять ставит условие: вспахать десятину, скосить лужок, выбрать лен.

Это называлось отработочной системой. И на ней кое-как держалась основная масса помещичьих имений после реформы.

Но что такое эти отработки в летнюю страду? "Если вы живали когда-нибудь летом в гостях у помещика, то, без сомнения, видели, как беспокоится, как волнуется хозяин летом, когда дождь, например, мешает уборке сена или хлеба, видели, как помещик, староста, даже рабочие приходят в волнение при виде надвигающейся грозовой тучи. Представьте же себя нравственное состояние мужика-хозяина, когда он должен бросить под дождь свое разбитое на лугу сено, которое вот-вот сейчас до дождя он успел бы сгрести в копны, бросить для того, чтобы уехать убирать чужое сено. Представьте себе положение хозяина, который должен оставить под дождем свой хлеб, чтобы ехать возить чужие снопы. Нужно быть самому хозяином, чтобы вполне понять то ужасное нравственное состояние, в котором находится человек в таких случаях…" (120, с. 339).

Но и этого несчастного положения мало было крестьянину. И свободный, он должен был снова платить. Платить выкупные за землю, платить подушные, платить земский сбор с земли: земства, которыми сейчас все так восторгаются, деньги, на которые они работали и платили жалованье своим служащим, собирали эти деньги все с тех же крестьян и с помещиков.

И на все это крестьянин должен был заработать деньги.

Глава 12

Не знавший покоя

Изба, двор, вся усадьба и ближайшие окольные (то есть находившиеся около, близко, рядом) угодья были не только местом проживания. Прежде всего это было место приложения труда. Ведь крестьянин был труженик. Даже В. И. Ленин, ненавидевший крестьянина, как ненавидело его все мещанство (а кто же, кроме ненавистника, мог сказать об "идиотизме деревенской жизни"?), вынужден был признать, что крестьянин-де, с одной стороны – труженик, а с другой – собственник. Да разве может быть труженик – не собственником?

Тяжел был земледельческий труд. И, чаще всего, безрезультатен. На среднерусских суглинках, супесях или деградировавших лесных подзолах, да еще и при русском климате, одним хлебопашеством прожить было невозможно. Иной крестьянин, и вовсе не ленивый, уже с Покрова начинал с тревогой посматривать в закрома: уж больно коротки становились хлебы. Князь И. М. Долгоруков, в 1802 г. ставший владимирским губернатором, отмечал: "Хлебородием губерния не щеголяет. Кроме Юрьевского уезда, во всех прочих пашня не вознаграждает обывательских трудов. Земли мало, и, по примерным исчислениям, не более трех десятин приходит на душу… Сколько верить можно собираемым ведомостям, самый лучший урожай не более может прокормить губернию, как от семи до девяти месяцев…" (37; 575). Вот как писала помещица Е. А. Сабанеева по этому поводу о калужских крестьянах: "Народ в Калужской губернии работящий, сметливый и способный… Правда, что нужда научила калужан искать средств к пропитанию другими путями, чем земледелие. "Вестимо, – говорит калужский мужичок, – земелька у нас плохая, глинка святая: глядишь, к Аксинье полухлебнице (24 января) у хозяйки не осталось ни синь пороху муки, чтобы замесить хлебушки: семья хоть по миру иди!" (91; 336). И шли по миру.

А. Н. Энгельгардт оставил яркие страницы описания крестьянского нищенства: не профессионального нищенства, не нищенства от неспособности к труду или от лени, склонности к пьянству, а поголовного нищенства настоящих крестьян из-за нехватки хлеба. Нынче много пишут о том, как Россия кормила хлебом всю Европу. Посмотрим, как кормилась она сама.

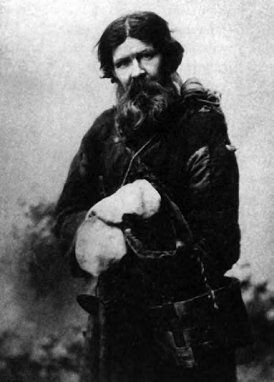

Побирающийся крестьянин

"В нашей губернии, и в урожайные годы, у редкого крестьянина хватает своего хлеба до нови; почти каждому приходится прикупать хлеб, а кому купить не на что, то посылают детей, стариков, старух "в кусочки" побираться по миру. В нынешнем же году (1872. – Л. Б.) у нас полнейший неурожай на все… Плохо, – так плохо, что хуже быть не может. Дети еще до Кузьмы-Демьяна (1 ноября) пошли в кусочки. Холодный Егорий (26 ноября) в нынешнем году был голодный – два Егорья в году: холодный (26 ноября) и голодный (23 апреля). Крестьяне далеко до зимнего Николы приели хлеб и начали покупать; первый куль хлеба крестьянину я продал в октябре, а мужик, ведь, известно, покупает хлеб только тогда, когда замесили последний пуд домашней муки. В конце декабря ежедневно пар до тридцати проходило побирающихся кусочками: идут и едут, дети, бабы, старики, даже здоровые ребята и молодухи. Голод не свой брат: как не поеси, так и святых продаси. Совестно молодому парню или девке, а делать нечего, – надевает суму и идет в мир побираться. В нынешнем году пошли в кусочки не только дети, бабы, старики, старухи, молодые парни и девки, но многие хозяева. Есть нечего дома, – понимаете ли вы это? Сегодня съели последнюю ковригу, от которой вчера подавали кусочки побирающимся, съели и пошли в мир. Хлеба нет, работы нет, каждый и рад бы работать, просто из-за хлеба работать, рад бы, да нет работы. Понимаете – нет работы. "Побирающийся кусочками" и "нищий" – это два совершенно разных типа просящих милостыню… [Побирающийся кусочками] это крестьянин из окрестностей. Предложите ему работу, и он тотчас же возьмется за нее и не будет более ходить по кусочкам. Побирающийся кусочками одет, как и всякий крестьянин, иногда даже в новом армяке, только холщевая сума через плечо; соседний же крестьянин и сумы не одевает – ему совестно, а приходит так, как будто случайно без дела зашел, как будто погреться, и хозяйка, щадя его стыдливость, подает ему незаметно, как будто невзначай, или, если в обеденное время пришел, приглашает сесть за стол; в этом отношении мужик удивительно деликатен, потому что знает, – может, и самому придется идти в кусочки. От сумы да от тюрьмы не отказывайся. Побирающийся кусочками стыдится просить и, входя в избу, перекрестившись, молча стоит у порога, проговорив обыкновенно про себя, шепотом "подайте, Христа ради". Никто не обращает внимания на вошедшего, все делают свое дело или разговаривают, смеются, как будто никто не вошел. Только хозяйка идет к столу, берет маленький кусочек хлеба, от 2 до 5 квадратных вершков, и подает. Тот крестится и уходит. Кусочки подаются всем одинаковой величины – если в 2 вершка, то всем в 2 вершка; если пришли двое за раз (побирающиеся кусочками ходят большею частью парами), то хозяйка спрашивает: "Вместе собираете?"; если вместе, то дает кусочек в 4 вершка; если отдельно, то режет кусочек пополам.