Как было уже отмечено, в XIII–XV вв. в сел. Кубачи высокого уровня развития и совершенства достигли оружейное дело и различные отрасли художественного ремесла. В это время в Кубачи были созданы выдающиеся произведения камнерезного искусства, художественного бронзового литья, резьбы по дереву, которые составили неотъемлемую составную часть национального культурного наследия всего Дагестана и вошли в сокровищницу мировой художественной культуры. Многие из этих произведений – каменные рельефы – детали архитектурного декора, литые бронзовые котлы и художественно отделанное оружие, вывезенные в разное время из Кубачи, ныне хранятся в таких крупнейших отечественных и зарубежных музеях, как Государственный Эрмитаж и Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге, Оружейная палата Московского Кремля, Лувр в Париже, Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Метрополитен – музей в Нью-Йорке и ряде других. Значительное количество их находится в республиканских музеях – Дагестанском государственном историческом и архитектурном музее и Дагестанском государственном музее изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой в Махачкале. Немало произведений искусства резьбы по камню и дереву, художественного бронзового литья сохранилось в сел. Кубачи.

На средневековых каменных рельефах и литых бронзовых котлах, созданных в пору высокого экономического и культурного подъема сел. Кубачи с незаурядным мастерством воспроизведены сцены охоты, борьбы и состязаний, звериного гона, жертвоприношения, различные обрядные сцены местного быта и культуры, а также изображения птиц, реальных и фантастических животных – орлов, голубей, львов, барсов, грифонов, драконов, сфинксов, единорогов, оленей, кабанов и т. д., которые органично входили в репертуар образов "звериного стиля" средневековья. Изображения эти, широко распространенные в архитектурном убранстве и декоре произведений художественного ремесла Закавказья, Ближнего и Среднего Востока, Владимиро-Суздальской Руси, нашли в средневековом искусстве Кубачи оригинальную художественно-стилистическую трактовку, композиционное решение и семантическое переосмысление. Вместе с изобразительными сюжетами различные виды орнамента (растительный, эпиграфический, ленточный, геометрический) придавали архитектурным сооружениям и произведениям прикладного искусства выразительность, нарядность и художественное совершенство.

Искусство сел. Кубачи периода средневековья, развивавшееся в тесной связи с искусством многих стран и народов, испытало прогрессивное воздействие их художественных культур, что способствовало его обогащению. Поэтому не случайно в тематике архитектурного пластического декора XIII–XV вв. сел. Кубачи представлено немало различных изобразительных сюжетов, образов и орнаментальных композиций, характерных и для средневекового искусства Закавказья, Ближнего и Среднего Востока, Владимиро-Суздальской Руси. Вместе с тем кубачинскими мастерами были выработаны свой образный строй, изобразительный язык и художественно-выразительные средства, которые определили глубокое своеобразие местного искусства, отличающее его от искусства других народов. Тем самым они внесли свой вклад в художественную культуру всего человечества.

В XIII–XV вв. в Дагестане происходят существенные сдвиги в ремесленном производстве, усиливается его специализация, совершенствуются технические и декоративные приемы изготовления и отделки различных изделий. В это же время проводились большие строительные работы по возведению мощных оборонительных сооружений, жилых и общественных построек. Происходит повсеместное укрепление позиций ислама, с чем непосредственно связано строительство мусульманских культовых сооружений – мечетей, медресе, минаретов, нередко подвергнутых высокохудожественной декоративной отделке резным штуком, каменными рельефами и резным деревом и т. д.

В Кубачи в отмеченное время складывается самобытная горская каменная архитектура, которая имела ряд общих черт с архитектурой других горных селений Дагестана и Кавказа в целом – в общей планировке, структуре, застройке, формах жилища и т. д. В то же время она отличалась местным своеобразием и не имела прямых аналогий в зодчестве других народов, особенно в архитектурном декоре, в принципах использования растительного и эпиграфического орнамента, изобразительных сюжетов и мотивов в отделке жилых, культовых и общественных сооружений.

Среди различных построек, возведенных в средние века в сел. Кубачи, совершенством форм, богатством декоративной отделки, рельефной фасадной каменной скульптурой выделялось здание дворцового типа, принадлежащее Чине, так называемые "Хала хъулбе", а также культовые постройки – мечети, медресе, в архитектуре которых отразились "в наибольшей степени достижения средневекового искусства и строительной техники". Они являли собой яркий пример умения средневековых мастеров объединять в единое гармоническое целое архитектуру и рельефный пластический декор. Изучение их позволяет сделать вывод о том, что в XIV–XV вв. в сел. Кубачи сложилась оригинальная система архитектурного декора, для которой был характерен синтез рельефной фасадной скульптуры с формами архитектурных сооружений, в которых воплотились лучшие достижения местных зодчих и мастеров архитектурно-декоративных работ.

С проникновением ислама в Дагестан и упрочением его позиций сел. Кубачи оказалось в сфере культурного влияния стран арабо-мусульманского Востока. Кубачинцы перешли в ислам в конце XIII – начале XIV вв. Принятие кубачинцами ислама оказало огромное влияние на все сферы их духовной жизни и на развитие их искусства, в том числе архитектурного декора. Вместе с мусульманством в Кубачи проникла высокая и передовая в условиях средневековья арабо-мусульманская культура, впитавшая в себя важнейшие достижения в области науки, философии, медицины, художественной литературы стран Ближнего и Среднего Востока. Одновременно с этим распространились специфические формы искусства, присущие художественной культуре мусульманских стран Востока. Запреты ортодоксального ислама изображать живые существа, жесткие рамки религиозных канонов и правил направили творчество мастеров на разработку орнамента, который в эпоху средневековья становится художественно совершенным, необычайно богатым по своим видам и многообразным по композиционным решениям.

В это же время развернулось строительство зданий мусульманской культовой архитектуры – соборной и квартальных мечетей, мавзолеев, а также медресе, которые возводились лучшими народными зодчими. В начале XV в. в Кубачи было 7 мечетей – шесть квартальных и соборная Джума-мечеть. В 807 году хиджры / 1405 г. было открыто медресе – мусульманская школа высшего типа, где учились мутаалимы (учащиеся) как из этого селения, так и из других аулов. Начальное образование мутаалимы получали в примечетских школах – мактабах.

В 881 г.х. / 1476-77 гг. на месте старого небольшого здания, возведенного в 834 г.х. / 1430-31 гг. было построено новое капитальное здание Джума-мечети ("Хала-мишит" – Большая мечеть) в нижнем квартале старой части пос. Кубачи. Оно было прекрасно отделано каменными рельефами с узорно-эпиграфическими композициями. Украшены были резными камнями также здания квартальных мечетей и медресе.

При Джума-мечети находилась библиотека, где были сосредоточены рукописные книги по арабскому языку и грамматике, лексикографии (словарная литература), логике, риторике, мусульманскому праву (фикх) и другим отраслям знаний, а также Коран и комментарии к нему (тафсиры), хадисы. Многие из ученых-арабистов, выходцев из сел. Кубачи, были известны не только за пределами этого селения, но и Дагестана в целом.

В 897 г.х. / 1492 г. был изготовлен мастером Мухаммадом, сыном Хусейна великолепный деревянный мимбар для Джума-мечети, превосходно украшенный тонкой и богатой орнаментальной резьбой, арабскими надписями, а также инкрустацией из небольших кусков различных форм орехового дерева и слоновой кости.

Частично сохранившийся мимбар ныне находится в музее Кубачинского художественного комбината.

Как и в странах Ближнего и Среднего Востока, в средневековом Кубачи одним из распространенных видов художественного творчества становится арабская каллиграфия. Исследователи средневекового искусства Востока справедливо отмечают, что "высокоразвитая каллиграфия, которая была письмом не только религии, но и поэзии, философии, науки, расценивалась как искусство, занимая среди других его видов почетное место. Достигнув необычайной тонкости и изящества в применении различных усложненных почерков, каллиграфия превратилась в одну из форм орнамента, игравшего значительную роль в искусстве мусульманского средневековья".

Арабскими надписями, исполненными художественно трактованными буквами в сочетании с растительным или другим видом орнамента отделывали различные изделия – оружие, украшения, предметы из резного дерева, камня и кости, а также культовые и гражданские постройки. Очень широко использовались надписи из затейливой вязи арабских букв, обычно вплетенные в орнаментальные композиции, для художественной отделки мемориальных (надмогильных) памятников в виде вертикально поставленных каменных плит (стел).

Изысканной художественной отделке подвергали и рукописные книги по различным областям знаний. Книжная орнаментика составляла особый вид прикладного искусства. В XIV–XV вв. и позднее в Кубачи, как и во многих дагестанских селениях – в Акуша, Кумухе, Хунзахе, Согратле, Ихреке, Башлы, Эндери и других, работали профессиональные катибы – переписчики рукописных книг, достигшие высокого мастерства в арабской каллиграфии.

По данным А.Р. Шихсаидова, в конце XIV – нач. XV вв. сложилась зирихгеранская школа высокопрофессиональных каллиграфов – переписчиков арабских рукописей не только для личного пользования или на заказ, но и на рынок – настолько велик был в то время спрос на рукописные книги (тиражировать их тогда можно было только одним способом – переписыванием от руки). Несколько позднее в сел. Кубачи не только переписывались рукописные книги, но и переводилась на кубачинский язык литература по основам вероучения ислама, восточной медицине, мусульманскому праву, истории ("Дербенд-наме", "Хроника по истории средневекового Кайтага" и др.), художественная литература и т. д.

Наряду с профессиональными переписчиками книг в сел. Кубачи работали еще мастера художественной каллиграфии и орнаменталисты, выполнявшие узорно-эпиграфические композиции на мемориальных памятниках, а также архитектурно-декоративные работы.

Высокохудожественное ремесло и оружейное дело являлись основой существенного экономического и культурного подъема Зирихгерана – Кубачи в XIV–XV вв., сделавшего его крупнейшим не только в Дагестане, но и на всем Северном Кавказе художественным центром, средоточием мусульманской образованности и духовности.

Как и во всем Дагестане, в сел. Кубачи в средние века арабский язык становится языком богослужения, науки, поэзии, делопроизводства и общения (частной и официальной переписки), активного обмена практическими знаниями и художественным опытом в области различных ремесел. В XIV–XV веках и позднее в Кубачи жили лица, владеющие наряду с арабским, также персидским и тюркским языками. Характерно, что среди эпиграфических памятников Кубачи XIV–XV вв. наряду с арабскими надписями представлены еще памятники с персидскими надписями.

В отмеченное время в сел. Кубачи, как и в ряде населенных пунктов Дагестана, учеными-арабистами делается попытка приспособить арабский алфавит к фонетическим особенностям местного языка, используя для этого дополнительные над– и подстрочные (диакритические) знаки. Такие попытки нашли отражение в эпиграфических памятниках XIV–XV вв., а также в арабских рукописях.

Проникновение в сел. Кубачи вместе с исламом арабо-мусульманской культуры существенно обогатило его традиционное искусство. Она дала новый толчок для его дальнейшего развития и обогащения. Она же определила на многие века путь исторического развития искусства Кубачи в общем русле развития художественной культуры и искусства стран мусульманского Востока.

С проникновением этой культуры в средневековом искусстве сел. Кубачи складывается новый стиль. Использование в декоративных целях арабских надписей необычайно расширило художественно-выразительные средства в отделке произведений декоративно-прикладного искусства и различных по своему функциональному назначению архитектурных сооружений, в первую очередь культовых построек.

Творчество мастеров средневековья не было безымянным. До нас дошли имена некоторых из них: литейщики бронзовых котлов – Ахмед, сын Али (XII в.), Абу Бакр, сын Ахмеда (XIII в.), Махмуд, сын Абу Бакра, Ахмед, сын Махмуда (XIII–XIV вв.); резчики по камню – Абу Бакр (1-я пол. XV в.), Рамазан, Чаъман (сер. XV в.), Джарак (XV в.), Ахмад (XV в.); резчик по дереву – Мухаммад, сын Хусейна (конец XV в.); катибы-переписчики рукописных книг, которые создавали произведения высокого каллиграфического искусства, – Абу Бакр, сын Мухадая аз-Зирихгерани (сер. XIV в.), Юсуф ал-Кубаши (сер. XV в.), Абдурахман аз-Зирихгерани (конец XV в.), Али, сын Мухаммада аз-Зирихгерани (начало XVI в.), Айди, сын Мухаммада аз-Зирихгерани (начало XVI в.).

Достигшее блестящего для своего времени расцвета искусство Кубачи XIII–XV вв. следует рассматривать как классическую эпоху кубачинского искусства, предопределившую его будущее развитие и оставившую яркий и глубокий след не только в истории искусства Дагестана, но и в многоликой общечеловеческой художественной культуре Средневековья.

Литература

1. Алиев Б.Г. Союзы сельских общин Дагестана в XVIII – первой пол. XIX вв. Махачкала, 1991.

2. Иванов А.А. Персидские надписи из Кубачи // Rivista studu orientali. Vol. 59. Fasc. I–IV. Roma, 1987.

3. История Дагестана с древнейших времен до наших дней: в 2 т. М., 2005. Т. 1.

4. Каптерева Т.П., Виноградова Н.А. Искусство средневекового Востока. М., 1989.

5. Маммаев М.М. Зирихгеран – Кубачи: Очерки по истории и культуре. Махачкала, 2005.

6. Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131–1153) / Публикация О.Г. Большакова и А.Л. Монгайта. М., 1971.

7. Шиллинг Е.М. Кубачинцы и их культура: Историко-этнографичес-кие этюды. М.: Л., 1949.

8. Шихсаидов А.Р. Вопросы исторической географии Дагестана X–XIV вв. (Лакз, Гумик) // Восточные источники по истории Дагестана. Сб. статей и материалов. Махачкала, 1980.

9. Шихсаидов А.Р. Распространение ислама в Дагестане // Ислам и исламская культура в Дагестане. М., 2001.

Ахтыпара: страницы истории

З.Ш. Закарияев

Союз сельских общин Ахтыпара – один из известных и крупных общинных союзов Дагестана. В данной статье речь пойдет об истории становления, развития этого союза и его политическом устройстве.

После политической децентрализации и распада раннефеодального государства Лакз, занимавшего территорию современного Южного Дагестана (кроме Табасарана) и части Северного Азербайджана, здесь образовалось несколько небольших владений или союзов сельских общин. Это относится и к долине Самура, составлявшей ядро средневекового Лакза. Здесь создаются союзы сельских общин, самый крупный из которых сложился в среднем течении Самура вокруг одного из наиболее древних населенных пунктов Дагестана – Ахты.

Ранняя история Ахты и соседних населенных пунктов изложена в известном дагестанском историческом сочинении "Ахты-наме", дошедшем до нас в двух списках. В нем говорится о поселении персидских воинов, посланных сасанидским правителем Ирана Хосровом Ануширваном под руководством Шахбани, в районе селения Ахты; о попытках ставленника хазар Самсама, правителя Микраха, захватить Ахты, подвластное Дарвишайи, потомку Шахбани; союзе Дарвишайи с воинами Рутула, Джиныха и обращении за помощью к Абу Муслиму (Масламе), обосновавшемуся в Дербенте; осаде Микраха; союзе Дарвишайи и арабов; поражении и гибели хазарского предводителя Самсама; выдаче сестры Абу Муслима замуж за Дарвишайи и переименовании города Шахбани в Ахты. Эти и другие описываемые в "Ахты-наме" события относятся к VI–IX вв.

В селении Ахты зафиксирован богатый эпиграфический материал. Самые старые надписи выполнены арабским почерком "куфи" и датируются специалистами XII–XIII вв. Свидетельством В XVI–XVII вв. общины среднего течения Самура пережили интересный процесс трансформации, превращения общинных объединений в феодальное владение во главе с беками с последующей эволюцией в общинную форму правления. Хронограф Малиджа ар-Рутули сообщает о сожжении в 948 году хиджры (1541–1542 гг.) селения Рутул жителями Ахты, "когда раисом их был Шах Хусейн-бек, хаким ал-Ахты и (также) Алхас-мирзой ад-Дарбанди". Об этом же событии говорится в надписи на переплете книги из селения Ахты: "Дата сожжения селения Рутул людьми Ахты во время правления Шах Хусейн-бека – правителя Ахты и Алхас-мирзой – 948 г. (1541–1542 гг.).

В 60-х гг. XVI в. в Ахты появляется правитель Хусейн-бек, затем ему наследует Айюб-бек. Таким образом, во 2-й половине XVI в. наблюдается превращение общин Среднего Самура в бекство. Происхождение ахтынских беков не вполне ясно. Возможно, что они были ветвью потомков Мухаммад-бека, сына кайтагского феодала Ильча-Ахмада, власть их в Ахты удерживалась иноземной поддержкой, о чем свидетельствуют действия дербентских и ахтынских сил против Рутула в середине XVI в.

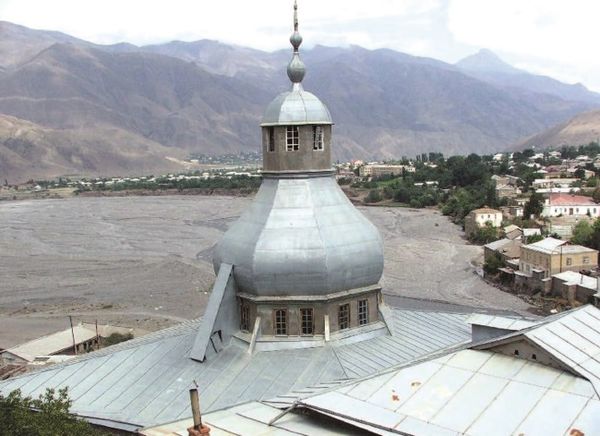

Ахты. Вид на Джума-мечеть.

Вторжение турок на Кавказ в 1578–1579 гг. не оказало заметного влияния на сложившуюся в Южном Дагестане территориально-политическую систему. Вместе с тем есть данные о том, что при вторжении турецкой армии на Кавказ ее главнокомандующий Лале Мустафа-паша "подарил" встречавшему его шамхалу Чупану "санджак Шабран", а его брату Тугалаву "санджак Ахты". Действительно ли Тугалав вступил в управление Ахты, неизвестно. Во всяком случае сведений, подтверждающих это, нет.

По вопросу о времени образования общинных союзов в среднем течении реки Самур существуют различные мнения. Некоторые исследователи полагают, что вначале образовался Ахтынский союз, который впоследствии разделился на три независимых союза: Ахтыпара, Докузпара и Алтыпара. В начале XVII в. эти союзы сельских общин уже существовали. Образование же Ахтынского союза, по нашему мнению, следует отнести ко времени не позже XIV в.