Авторами плана были сам Эссен и капитан I ранга Александр Васильевич Колчак - известный ученый-полярник, совершивший несколько смелых экспедиций, герой Порт-Артура. Еще в Японскую он зарекомендовал себя непревзойденным мастером минного дела. Когда стало ясно, что назревает война, Эссен несколько раз просил разрешения ставить мины, но царь запрещал это делать, пока остается надежда на мир. 31 июля поступили агентурные данные, что германский флот двинулся на Балтику. Нападение могло грянуть внезапно, как в Порт-Артуре. Эссен доложил: "Считаю необходимым тотчас же поставить заграждения, боюсь опоздать. Если не получу ответа сегодня ночью, утром поставлю заграждения".

Он решился действовать на свой страх и риск, готов был пожертвовать карьерой. Вывел в море корабли, но как раз в эту ночь Россия получила германский ультиматум. В 4.15 Эссен получил радиограмму: "Разрешаю поставить главные заграждения. Николай". Позже стало известно, что Вильгельм действительно намеревался начать войну массированным ударом с моря. Но в это время британский флот по команде Черчилля перемещался в Скапа-Флоу. Кайзера обеспокоили эти маневры. Он счел, что англичане могут атаковать побережье Германии, и приказа о рейде на Петроград не отдал.

На период развертывания главных сил обе стороны выставляли по границе завесу из кавалерийских частей. 4–5 августа у городка Кибарт в Восточной Пруссии произошли первые стычки между русской и германской конницей. А 12 августа возле литовского местечка Торжок пост из 5 казаков 3-го Донского им. Ермака Тимофеевича полка заметил разъезд вражеских драгун, заехавший на русскую территорию. Немцев было 27, но казаки их атаковали с гиком и посвистом, хотели загнать под огонь другого поста. Однако соседи уже отошли, а противник разобрался, что казаков мало, завязалась схватка. Особенно отличился приказной (ефрейтор) Кузьма Крючков. Отстреливался, рубился, а когда враги насели и выбили шашку, желая взять в плен, выхватил у немца пику и отмахивался, как оглоблей. Сразил 11 неприятелей, получив 16 ран. Уцелевшие драгуны удрали.

Крючков первым в этой войне был награжден Георгиевским крестом. Во избежание путаницы стоит пояснить, что в России существовал орден Св. Георгия для офицеров - очень престижный, им награждали только на фронте за исключительные заслуги. Для нижних чинов предназначались Знак отличия ордена Св. Георгия и Георгиевская медаль. Полный бант состоял из 8 наград, 4 крестов и 4 медалей. Тех, кого награждали Георгиевским крестом, одновременно повышали в чине. За IV степень - до ефрейтора, за III - до унтер-офицера, за II - до подпрапорщика, а за I - производили в офицерский чин прапорщика, но при условии, если награжденный имеет среднее образование.

Тем временем по стране началась мобилизация. Современники отмечали, что на Японскую призывники шли неохотно, не понимая, зачем нужно ехать в какую-то Маньчжурию. Но войну с Германией сразу восприняли как справедливую. Крестьяне осеняли себя крестным знамением и шагали на призывные пункты, не дожидаясь повесток. Было много добровольцев. Записывались в армию рабочие, даже те, кто имел броню. Вставали в строй студенты, интеллигенция. В числе добровольцев были писатель Александр Куприн, поэт Николай Гумилев, стал медбратом Сергей Есенин. Перешел из студентов на курсы гардемаринов Иван Исаков - будущий адмирал. Группа учеников Костромской духовной семинарии попросила сдать экзамены экстерном, чтобы идти воевать - среди них был будущий маршал Василевский. Под Одессой, тайком забравшись в воинский эшелон, сбежал на фронт 16-летний мальчишка Родион Малиновский - тоже будущий маршал. Уговорил, чтобы его приняли, как сироту.

По русским планам, западную часть Польши оборонять не предполагалось. Она глубоко вклинилась между Австрией и Германией, и войска тут было легко окружить. Развертывание главных сил велось по линии р. Неман - Брест - Ровно - Проскуров (Хмельницкий). А "Завислянский край" с началом войны эвакуировался, сюда сразу вошли германские части ландверного корпуса ген. Войрша. Заняли Калиш, Ченстохов. С ходу отметились жестокостью. Брали и казнили заложников, накладывали контрибуции, а мужчин, не успевших или не захотевших уехать, объявили пленными и отправляли в лагеря.

Навстречу немцам выдвигалась наша конница. Большинство поляков симпатизировало русским, и добровольцев здесь тоже хватало. Когда 5-й Каргопольский драгунский полк сделал привал в селе Гроец, к командиру явились два парня с просьбой принять на службу - Вацлав Странкевич и Константин Рокоссовский, еще один будущий маршал. Ему было лишь 17, и он добавил себе 2 года, чтобы взяли. Полковник Шмидт зачислил их в часть, а через несколько дней обнаружили немцев селе Ново-Място. Рокоссовский вызвался в разведку. Переоделся в штатское, сходил в село и узнал, что там расположились кавалерийский полк и рота велосипедистов. На переправе через р. Пилицу их встретили огнем и разгромили. Рокоссовского наградили Георгиевским крестом IV степени.

А на австрийской границе сперва было тихо. Дипломатическая ситуация сложилась вообще парадоксальная. Германия объявила русским войну, якобы защищая Австро-Венгрию, но сама Австро-Венгрия войны России не объявляла! В Берлине, кстати, серьезно нервничали - а что если вообще не объявит? Николай II тоже на австрийцев не нападал, выжидал, как они себя поведут. Но Вена лишь тянула время, пока не подтянет достаточно войск, и только 6 августа объявила русским войну. А Франция и Англия объявили о войне с Австро-Венгрией лишь 12 августа, крайне неохотно, после категорических требований России.

Русско-австрийскую границу первым нарушил все же противник. В полосе 8-й армии генерала Брусилова, возле местечка Городок (ныне в Хмельницкой обл.) разместилась 2-я сводная казачья дивизия. Переправившись через пограничную р. Збруч, на нее внезапно налетела австрийская кавалерийская дивизия. Казаки от неожиданности побежали, начальник их дивизии растерялся. Но командир бригады Павлов приказал четырем приданным ротам пехоты занять оборону, выдвинул пулеметы и артдивизион, а свою бригаду укрыл в сторонке. Австрийская конница сомкнутым строем, без разведки, неслась на Городок. Первые ряды скосили шквалом огня, разогнавшиеся задние налезали на них и сами падали под пулями и снарядами. А во фланг ударили казаки, и враг, спасаясь, покатился обратно. Брусилов отстранил от должности прежнего начдива, назначил на его место Павлова.

А на юге пришлось принимать меры предосторожности пока еще "мирному" Черноморскому флоту. 2 августа его командующий Эбергард доложил в столицу о перехваченных радиограммах - между Портой и Германией заключен союз, стало известно о мобилизации в Турции. Вскоре добавилась еще одна угроза. В Средиземном море находились два новейших германских корабля, линейный крейсер "Гебен" (махина в 23 тыс. т водоизмещения, с экипажем из 1013 человек и мощным вооружением - 10 орудий по 280 мм, 12 - по 152 мм и 12 - по 88 мм) и легкий крейсер "Бреслау" (4,5 тыс. т водоизмещения, 373 чел. команды, 12 орудий по 105 мм). При угрозе войны от них требовалось идти на Сицилию, соединиться с флотами Австро-Венгрии и Италии. Но Италия объявила нейтралитет, немецкие крейсера оказались одни против французской и английской эскадр.

Тирпиц радировал командиру отряда контр-адмиралу Сушону: "2 августа заключен союз с Турцией. "Гебену" и "Бреслау" идти немедленно в Константинополь". В Средиземном море действовал флот Франции - 11 линкоров, 14 крейсеров и 24 эсминца. Но адмирал де Лаперер не рискнул сразиться с немцами. "Гебен" и "Бреслау" безнаказанно обстреляли французские африканские порты и двинулись на восток. Английский адмирал Милн тоже имел подавляющее превосходство, но от решительного боя уклонился. После стычки с британскими кораблями немцы благополучно оторвались от них и 10 августа вошли в Дарданеллы.

А в Стамбуле в эти же дни происходили весьма странные дипломатические маневры. 5 августа Энвер-паша вдруг пожелал увидеться с русским военным агентом Леонтьевым и предложил… заключить союз. Уверял, будто Порта еще ни с кем не связана никакими соглашениями, обещал отвести войска от границ, в удобное время спровадить немецких офицеров, разворачивал перспективы - создать блок против Австро-Венгрии и прогерманских балканских стран. А за это просил, чтобы Турции пообещали вернуть Эгейские острова, Западную Фракию и отменили "капитуляции" (торговые привилегии иностранцам).

Разумеется, это было провокацией. "Режим капитуляций" касался интересов Англии и Франции, а территории, которые просили турки, принадлежали Греции и Болгарии. Выманив нужные обещания, Энвер пытался вбить клин между союзниками по Антанте, поссорить Россию с греками и болгарами и обеспечить себе тыл для удара на Кавказ. Российский МИД на столь дешевую наживку не клюнул. Но переговоры были нужны Энверу еще и для того, чтобы поторговаться с немцами - одновременно он обсуждал с германским послом Вангенгеймом, что получит Турция за участие в войне.

Он добился своего, Германия пообещала ему "исправление восточной границы, которое даст Турции возможность соприкосновения с мусульманскими элементами в России". При этом посол поощрял Энвера: "Отдавая вам Кавказ, мы хотим открыть дорогу на Туран". Кроме того, Германия предоставила туркам заем в 100 млн. франков золотом. А тут и корабли Сушона пожаловали. Энвер на заседании правительства с улыбкой объявил: "У нас родился сын" - имея в виду приход "Гебена". По международным законам, нейтральное государство обязано интернировать корабли воюющей страны, оказавшиеся в его порту. Но с немцами договорились о фиктивной сделке, Турция как бы "купила" крейсера.

Россия все еще пыталась удержать Порту от войны. Министр иностранных дел Сазонов обратился к Англии и Франции с предложениями. Сделать совместное заявление, что нападение Турции на одну из трех держав будет означать войну против всех, потребовать от нее отмены мобилизации, а нейтралитет оплатить, отдать ей после заключения мира все германские концессии и предприятия на ее территории. Но заявления уже не играли роли. 15 августа "Гебен" и "Бреслау" подняли турецкие флаги, немецких матросов нарядили в фески, а Сушон стал командующим османским флотом. Британской морской и французской полицейской миссиям пришлось уезжать восвояси, на их место прибыли офицеры из Германии.

Особо стоит остановиться на судьбах иностранцев, которых война застала на чужбине. Русских среди них было очень много. Жили они не бедно, провести за границей отпуск было обычным делом. Те, кто побогаче, любили оттянуться во Франции. В Германию приезжали отдохнуть на недорогих курортах, в горных пансионатах, подлечиться на водах и в знаменитых немецких клиниках. Ехали на экскурсии по "стране Гете", поступать на учебу в германские университеты. В Пруссию летом, как обычно, хлынули десятки тысяч сезонников из Русской Польши, Литвы, Белоруссии. А политический кризис развивался стремительно - еще 23 июля все было мирно и спокойно, а уже через неделю Европа была перечеркнута фронтами…

В Англии и Франции подданных враждебных держав сразу интернировали. А сотни русских в патриотическом порыве ринулись в посольство в Париже - раз уж не получалось быстро вернуться на родину, они желали сражаться в рядах французской армии. Такая договоренность была достигнута. Но французы зачислили русских в Иностранный легион. Это была особая часть, проявлявшая чудеса храбрости. Однако она формировалась из всякого сброда, а высокие боевые качества достигались крутым мордобоем. Когда с русскими интеллигентами стали обращаться таким же образом, они возмутились и отлупили своих сержантов. А французы церемониться не стали, арестовали "бунтовщиков" и по законам военного времени расстреляли. Да так быстро, что дипломаты даже не успели вмешаться.

В Австро-Венгрии русских отправляли в лагеря. Исключение делали только для большевиков и прочих экстремистов, Ленина и Троцкого взяли под опеку политики, высокие полицейские чины. Со всеми удобствами отправили за границу - а то как бы возбужденные граждане не наделали беды столь полезным людям.

В Германии в одном лишь Берлине оказалось 50 тыс. русских. Еще до объявления войны у них вдруг перестали принимать рубли, и многим стало не на что уехать. Больных, даже послеоперационных, начали выкидывать из клиник на улицу. А потом по гостиницам прокатились аресты. На улицах пошла истерия, озверевшие толпы ловили "русских шпионов", избивали и убивали. Кого-то успевала спасти полиция, собирала помятых мужчин и истерзанных дам. Для русских не хватало тюрем, их свозили в воинские части. Мужчин призывного возраста объявляли не интернированными, а вообще военнопленными. Били, глумились. Свидетель рассказывал, что в казармах драгунского полка под Берлином офицеры "обыскивали только женщин, и притом наиболее молодых". Женщин - потому что их ощупывали, заставляли раздеваться донага. Один из русских пытался защитить свою дочь, дал пощечину лейтенанту, "обыскивавшему" ее. "Несчастного отца командир полка приказал схватить, и тут же, на глазах русских пассажиров его расстреляли".

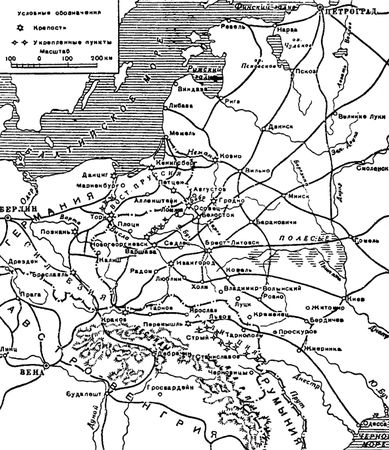

Восточноевропейский театр войны

При посредничестве нейтральных стран женщинам, детям и людям в возрасте все же позволили выехать. В их числе был знаменитый режиссер Станиславский, он вспоминал, как это происходило. Массу людей, измученных и голодных, гоняли с поезда на поезд, высаживали на станциях. Лупили, подгоняли пинками. Конвоиры, сопровождающие их до границы Швейцарии, не уставали издеваться. Солдаты сопровождали дам в туалет, запрещая закрывать за собой дверь. Офицеры и здесь развлекались "обысками" женщин и девочек, бесцеремонно разглядывали их голых, сгорающих от стыда. Когда велели обнажиться жене Станиславского актрисе Лилиной, она медлила исполнять приказ, и ей разбили лицо рукояткой револьвера. С ними ехала старушка-баронесса, и офицерам очень понравилось хлестать ее по щекам. Она кричала: "Что вы делаете? Я же приехала к вам лечиться, а вы меня избиваете…"

Так обращались с "культурной публикой", ее выпускали за границу, и соблюдалась видимость "порядка" (обыскать подозреваемых - разве не законное требование?) С массами батраков в Пруссии условности были отброшены. Их подчистую ограбили, мужчин зачислили в пленные. Симпатичных батрачек без каких-либо "обысков" просто перенасиловали. Женщин отправили на работу в те же прусские поместья, но уже без оплаты, на рабских условиях. Если кто-то пробовал протестовать и требовать отправки в Россию, расстреливали на месте.

В России некоторые антигерманские эксцессы тоже имели место - возбужденная толпа погромила особняк немецкого посольства, откуда уже выехал весь персонал. Но подобные взрывы эмоций были стихийными, пресекались полицией. В нашей стране находилось 170 тыс. германских и 120 тыс. австрийских подданных - ни убийств, ни арестов не было. Россия стала единственной воюющей державой, где гражданам враждебных государств позволили свободно уехать. Руководство и сотрудники многих фирм покинули страну заранее, знали, что скоро будет война. А кое-кто позаботился сменить гражданство и преспокойно остался в России.

12. Льеж

В Германии царило праздничное настроение - победить предстояло быстро и легко. Пресса взахлеб писала о "войне до осеннего листопада", повторяла выражение кронпринца Вильгельма "frischfrolich Krieg" - освежающая веселая война. Против Франции разворачивались 7 армий. 1-я, 2-я и 3-я (700 тыс. человек) готовились к вторжению через Бельгию, центральная группировка, 4-я и 5-я армии (400 тыс.), должна была поддержать их ударом через Арденны, а на левом фланге 6-й и 7-й армиям (320 тыс.) предписывалось лишь удерживать перед собой французов, чтобы не перебрасывали сил против основной группировки.

А французские 1-я и 2-я армии (620 тыс.) как раз на этом участке, в Лотарингии, собирались нанести главный удар. Левее 3-я и 5-я (450 тыс. чел.) должны были наступать через Арденны. 4-я (125 тыс.) располагалась несколько сзади, во второй линии. Левый фланг фронта опирался на крепость Мобеж, а еще левее, от Мобежа до моря, граница оставалась не прикрытой.

Правда, там предполагалось разместить британские войска. Но в Англии опять спорили. Часть руководства не желала, чтобы их небольшие силы стали придатком французской армии, предлагала высадить их в Бельгии или даже десантом в Восточной Пруссии. Все же постановили воевать во Франции, но послать туда лишь 4 пехотные и 1 кавалерийскую дивизии, чтобы не оголять саму Англию до прибытия войск из колоний. Мало того, англичане не должны были подчиняться французскому командованию, принимать решения самостоятельно. Военный министр Китченер настоял, что главное - сохранить армию. При серьезной опасности главнокомандующему Френчу предписывалось консультироваться с правительством.

А бельгийцы уже воевали. Ключевым пунктом их обороны была крепость Льеж, построенная по последнему слову техники. По опыту Порт-Артура, державшегося 9 месяцев, специалисты считали, что Льеж побьет этот рекорд или будет вообще неприступным. Длина его обвода достигала 50 км, а укрепления состояли из 12 главных фортов и 12 промежуточных. Каждый форт сам по себе представлял сильную крепость с гарнизоном в 400 человек, железобетонными укреплениями и подземными казематами. В Льеже было 400 орудий, пулеметы. Промежутки между фортами прикрывала дивизия генерала Лемана, его назначили начальником обороны.

Но вырыть траншеи и установить заграждения не успели, а остальные бельгийские соединения опаздывали выйти на рубеж Мааса, им приказали строить позиции под Брюсселем, по р. Жет. Колонны, потянувшиеся сюда, выглядели совсем не воинственно. В маленькой Бельгии все было "по-домашнему". Войска провожали на позиции родственники, поили и угощали солдат. Пулеметы везли на тележках молочников, запряженных собаками. Ни у кого не оказалось лопат, да окапываться и не умели.

А в планах немцев Льеж занимал особое место. Здесь находились основные мосты через Маас, важный железнодорожный узел. Не захватив крепость, нельзя было начинать развертывание всей ударной группировки. 4 августа, сразу с объявлением войны, сюда были брошены 33 тыс. солдат генерала Эммиха и кавалерийский корпус Марвица. Сбив жандармские посты, они ринулись занимать переправы. К вечеру кавалерия форсировала Маас, а отряд Эммиха вышел к Льежу. 5 августа он пошел на штурм, но батареи и пулеметы буквально смели передовые части. Бельгийский офицер вспоминал: "Они даже не старались рассредоточиться. Они шли плотными рядами, почти плечом к плечу, пока мы не валили их на землю. Они падали друг на друга, образуя страшную баррикаду из убитых и раненых".

Вся Бельгия ликовала - штурм отбит! Предлагали даже перейти в наступление. Но ситуацию изменил германский генерал Людендорф. Он считался одним из самых талантливых стратегов, рвался на пост начальника оперативного управления генштаба. Но был "слишком молод" (49 лет) и "низкого" происхождения, не "фоном", у немцев такие не котировались. Его отослали на фронт. Под Льежем он заменил убитого командира бригады, среди ночи провел ее между двумя фортами и послал парламентеров к Леману, потребовал сдать город. Тот ошалел - враг был внутри кольца укреплений. Вместо того, чтобы контратаковать и выбить его, приказал своей дивизии отступать…