Некоторые киргизские роды с приближением русских войск к Иссык-Кулю в 1840 году стали просить покровительства, которое в ряде случаев было обещано в обмен на принятие русского правления. Эта практика продолжалась в отношении беззащитных родов, в то время как русские укрепленные линии продвигались все дальше в 1850-х и 1860-х годах. К 1864 году русская крепость встала на берегах озера Иссык-Куль, и представители киргизов Тянь-Шанского горного массива ратифицировали соглашения о верности царю.

В отличие от казахов и киргизов кочевые туркмены испытали меньше давления со стороны русских, потому что территория Туркмении представляла собой главным образом непривлекательную пустыню, а туркмены до 1865 года редко оказывались в положении неминуемого столкновения с русскими войсками. Внешние сношения между туркменскими родами и русскими по вопросам торговли и покровительства начали завязываться в XVII веке. Однако туркменские роды Мангышлака беспокоили серьезные продвижения русских в направлении ханств, а также неприемлемые требования со стороны хивинских и бухарских союзников или, скорее, хозяев. Они послали в 1745 году своих представителей в Санкт-Петербург просить покровительства России. Эти туркменские роды затем оказали услуги России, включившись в карательные акции по преследованию калмыков, которые в 1771 году бежали в Джунгарию, а также выступали против отрядов Пугачева в 1773–1774 годах. Об этом свидетельствовал Пирали в письме Екатерине Великой.

Хотя туркмены вновь приняли в 1791 году присягу верности России, это, судя по всему, не отразилось на позднейших отношениях сторон. Дипломатические представители Туркмении появлялись в российской столице также в 1802, 1811–1812 годах и в 1824 году. Они по-прежнему просили у царя и в 1798 и 1835 годах защиты от врагов-азиатов или персов. Парадоксального, пока туркмены отправляли петиции царю с просьбами о протекции, русские торговцы требовали жестких мер против туркменов, которые преследовали русские торговые караваны и рыбаков. Между туркменами и русскими так и не было достигнуто никаких долгосрочных соглашений по какому-либо важному дипломатическому вопросу до мирных договоров, навязанных русским оружием через два десятилетия после 1865 года.

Политика властей

В целом политика властей Средней Азии в отношении России со времени Тимура в конце XIV века, видимо, оставалась по существу пассивной, за исключением сферы торговли. Из-за огромных пространств, разделяющих населенные регионы, разительного несовпадения в климате и труднодоступных пустынь мусульманские правители всегда рассчитывали на естественные преграды внешнему вмешательству. Кроме того, некоторая апатия, порожденная слабым физическим состоянием из-за болезней, пристрастия к наркотикам, недоедания, и другие факторы сочетались со склонностью воспринимать неуправляемую международную обстановку как божественное предопределение. Поэтому, хотя религиозное рвение и горячая приверженность к политической независимости побуждали порой ханов выступать против христианского агрессора, их позиция оставалась почти всегда главным образом оборонительной и выжидательной. Вне коммерции, которой они отдавали всю энергию и умение, их политика, если можно так назвать фрагментарные и спорадические властные проявления, должна определяться как реагирование, а не инициатива.

Позиция России отнюдь не противоречила такой политике. В ней допускались некоторые оборонительные черты, которые особенно проявлялись в приверженности идее использования таких буферных образований, как Касимов и Ташкент, для защиты от азиатов. Одной из основополагающих целей, когда Россия достигла казахской территории, стало обеспечение безопасности границы. Насущная необходимость защиты этой границы от казахов в течение всего XVIII века только вырастала.

Рывок России на юго-восток объяснялся некоторого рода неизбежностью, неукротимой жаждой экспансии. Ее усматривали в укоренившейся хищной природе казачества, авантюризме русского купечества и мессианстве, связанном с наследованием Москвой православия от Византии.

Возможно, причины были проще. Россия усиливалась, ее азиатские соседи слабели. Пользуясь случаем, цари, подобно созидателям империй в Европе, тянулись туда, где существовал вакуум силы. Оправданием экспансии, если оно вообще требовалось, служили так называемые "провокации" со стороны азиатов или воображаемое превосходство русской цивилизации.

Поразительно, что аналогичная американская экспансия на индейские территории и Мексику, которая происходила как раз во время вторжения России в Среднюю Азию, также преподносилась как неизбежность, как выражение "предначертания судьбы". Знакомая риторика гласила, что Соединенные Штаты, вторгаясь в малонаселенные отсталые регионы Юго-Запада и изгоняя деспотичных и коррумпированных мексиканских правителей или невежественных вождей, заменяют их эффективными (европейско-американскими) руководителями. Они, дескать, устраняют угрозу британской интервенции, приобретают экономические преимущества, защищают американских торговцев, странствующих по данному региону, и даже способствуют разрешению некоторых проблем рабства. В случаях русской и американской экспансий при всех их различиях следовало бы признать, что в эпоху империализма сильные откровенно грабили слабых. Никакая казуистика относительно мнимых или реальных преимуществ для ограбленных и побежденных не в состоянии затушевать эти факты.

Целью царской политики XIX века объявлялось, помимо противодействия британским конкурентам, не столько лишение торговцев-азиатов преимуществ, сколько достижение в первую очередь "торгового равенства". Власти считали, что следовало установить мир и порядок в степях и пустынях, окружающих ханства, и обеспечить свободный доступ в Хиву и Бухару. Для этого необходимо было подчинить туркменов, казахов и киргизов, а хивинцев, в частности, следовало наказать. Такая завоевательная политика, направленная прежде всего против Хивы, провозглашалась российскими дипломатами со времен Петра Великого. Один русский наблюдатель, посетивший ханство, с уверенностью заявлял, что достаточно пяти тысяч солдат, чтобы "овладеть Хивой".

Российские власти начали создавать специализированные учреждения, ведающие делами Средней Азии. В 1782 году была учреждена Оренбургская пограничная экспедиция, позднее получившая название Оренбургская пограничная комиссия. Далее, царский кабинет министров собрался в 1819 году для обсуждения замыслов хана Хивы и грабежей торговых караванов со стороны казахов. В результате был сформирован царским указом от января 1820 года новый Азиатский комитет, включивший министров иностранных дел, финансов, внутренних дел и начальника Генштаба. Позже в него вошел бывший генерал-губернатор Сибири М. М. Сперанский, а директор Азиатского департамента, образованного в 1819 году в рамках МИДа, стал председателем комитета. Между 1820 и 1824 годами часто собиралась влиятельная группа государственных чиновников, уделявшая главное внимание не столько вопросу целесообразности подчинения казахских жузов, сколько вопросу скорейшего управления ими. В последующие годы, когда казахи подчинились военной силе, деятельность Азиатского комитета стала затухать, пока в 1847 году, после гибели казахского "мятежника" Кенесары Касымова, комитет прекратил существование в связи с решением главных проблем.

Азиатский департамент, наоборот, укреплялся и неуклонно расширял сферу внешнеполитической деятельности. Начав в 1819 году с мандата на ведение дел, касавшихся в первую очередь азиатских подданных России или тех, с которыми империя поддерживала отношения, департамент вначале испытывал нехватку полномочий для решения политических вопросов. Затем в 1846 году в его руках сосредоточилась вся переписка, касавшаяся азиатских дел, но в 1856 году его лишили юрисдикции в отношении казахов. Ряд официальных предложений, исходивших от Оренбургской пограничной комиссии, Азиатского департамента и Азиатского комитета, а также специалистов по Средней Азии, как правило офицеров, содержали проекты решения проблемы этой территории. К 1846 году поднимался главным образом вопрос об отношениях с ханствами, но даже в начале века такие планы не исключали использования силы.

Один из наиболее характерных "документов с изложением позиции" принадлежал генерал-майору Александру Ивановичу Веригину. Документ готовился для Александра I и был передан официально Николаю I в 1826 году. Документ под заголовком "Краткое изложение мыслей ген. – майора Веригина о необходимости занять Хиву как единственное средство для распространения и приведения в безопасность нашей торговли в Средней Азии" был составлен тогдашним начальником главного штаба Иваном Дибичем и получил одобрение. Он предусматривал дальнейшие меры "для обуздания наглости хивинцев". Словом, Веригин признавал, что российское производство и торговля не могли успешно конкурировать с европейской промышленностью из-за низких стандартов и неэффективности ни на внутреннем рынке, ни в Европе и поэтому нуждались для своего выживания в закрытом рынке – а именно Средней Азии под российским управлением. Дибич добавил к этому разоблачительные неприличные замечания, что было типично для отношения России к ханствам. Веригин тоже тревожился в связи с падением репутации России за рубежом. Он подчеркивал необходимость "повысить престиж России", страдавший от разграбления русских караванов в казахских степях.

Для улучшения международного имиджа России царь и его советники приняли в марте 1839 года еще одно решение – нанести удар по Хиве. Были проведены тайком мероприятия по подготовке экспедиции с целью заставить хана силой оружия отдать всех русских и обеспечить полную безопасность для русских торговых караванов. Эти приготовления вначале неуклюже прикрывались сообщениями о посылке научной экспедиции к Аральскому морю, а затем 24 ноября 1839 года выступили царские войска. В заявлении корпусного командира Оренбурга провозглашалось: "По приказу Его Величества Императора я выступаю против Хивы с частью войск под своим командованием. В течение многих лет Хива испытывала долготерпение могущественной и великодушной державы и наконец навлекла на себя гнев, спровоцированный ее поведением".

Планировалось, что мобилизация сил для наказания Хивы в конечном счете приведет к замене хана на "верного казахского султана". Когда эта кампания тоже завершилась неудачей, она добавила военный элемент к царскому списку неудовлетворительных отношений между Средней Азией и Россией. Пораженные провалом своих энергичных попыток возобладать в азиатском регионе, творцы российской политики во внешнеполитическом министерстве утратили веру в способность русской армии разрешить проблемы между Хивой и Россией. Явно оконфуженный министр иностранных дел России в 1841 году лично дал указание царскому послу отправиться в Хиву во главе миссии, главной задачей которой было предостеречь ханство против новых враждебных актов и получить гарантии безопасности и благополучия русских подданных. Однако министр изменил акцент в инструкциях, указав дипломату: "Главной целью вашей командировки является не столько обеспечение материальных выгод для России, сколько укрепление доверия к ней Хивы… вам надлежит руководствоваться этим во всех ваших действиях как наиболее важным условием для сохранения будущего политического влияния России на соседствующие с ней ханства Средней Азии".

Вопрос о справедливости России в отношении ханств продолжал обсуждаться публично и в приватном порядке, и министр занял примирительную позицию. Это означало, что царские чиновники отнеслись к событиям 1840-х годов с большей серьезностью. Более разумный тон, принятый, видимо, потому, что торговлю вывели за рамки внешней политики, стал характерным для МИДа вплоть до 1865 года, а может, и позднее.

То, что взгляды министра иностранных дел по этому вопросу нередко игнорировались, убедительно показывают царские военные акции с 1846 по 1865 год. Улучшение торговли объяснялось именно этими действиями. Полковники и генералы при поддержке некоторых царских советников взяли в свои руки политику в отношении Средней Азии, посылая один за другим разведывательные дозоры и отряды войск и блокируя таким образом миротворческую политику в регионе. Такой метод основывался на доктрине возможного.

Наблюдатели того времени отмечали, что азиатские кампании, по крайней мере, давали работу незанятым русским генералам и что милитаристская Россия проводила в Средней Азии, как и повсюду, политику расширения территории. Хотя зарубежные комментаторы не высказывались определенно, был ли конкретный завоевательный поход продиктован благоприятным стечением обстоятельств для захвата новых территорий или просто основывался на традиционной агрессивной политике, они сходились в оценке, что результат оставался одним и тем же.

Для азиатов серия военных поражений, приведших к окончательному броску России на Ташкент, явилась унижением, какого они не испытывали никогда прежде от европейской державы. Более того, реализация военных целей русских нанесла отношениям между победителями и побежденными шрамы, которые, видимо, никогда не зарубцуются. Хотя Ташкент не был ни первым "призом", ни последним, русские верили, что судьба всего региона зависела от судьбы Ташкента. Город приобрел в этом отношении важность, непропорциональную его реальному значению как культурного, экономического или политического центра. Однако идея захвата Ташкента стала краеугольным камнем русской политики. Но если бы русские армии остановились недалеко от Ташкента, весь юг Средней Азии навсегда остался бы свободным от прямого русского правления.

Глава 2

Население, языки и миграция

Туркестан получил соответствующее название потому, что его российская и китайская части представляли собой территорию, на которой компактно проживало главным образом тюркоязычное население. Этнически и лингвистически всю территорию к востоку от Каспийского моря до гор Алтая и пустыни Лоб, отделяющей пустыню Такла-Макан от Гоби (примерно между 35° и 50° северной широты), можно назвать Туркестаном. Название тем не менее в целом обозначает центральные две трети этой обширной территории.

Однако в исторических источниках название употребляется и в отношении внешних степных территорий к северо-западу от оседлых регионов в верховьях Сырдарьи и Амударьи, а также территорий близ высокогорья Средней Азии и других соседних территорий, большого региона оазисов Хорезма (Хива), расположенного непосредственно к югу в дельте Амударьи. С ростом числа тюркских племен, которые продолжали прибывать с северо-востока и востока, усиливалась тюркизация Средней Азии, и, естественно, термин "Туркестан" приобретал более широкое толкование. Но это слово так и не получило четкого определения, и его употребление не всегда соответствует размерам территории, населенной тюрками. Когда термин "Туркестан" использовался правителем Бабуром (1483–1530), то он охватывал степи и равнины, простиравшиеся на северо-запад, север и северо-восток за населенные, орошаемые земли и большие города. Это регионы, которые сегодня составляют значительную часть Казахстана.

Распространение этносов и языков

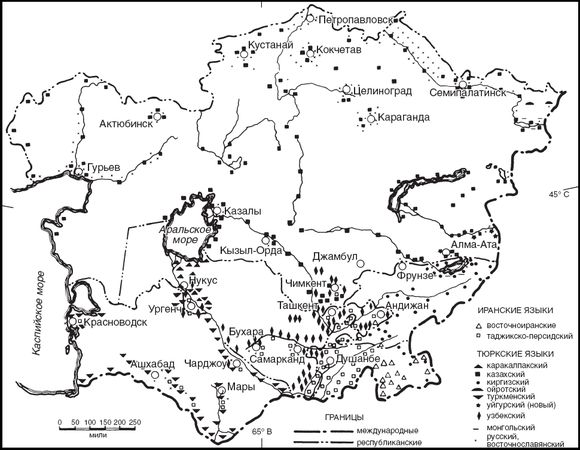

Тюркские языки распределяются с запада на восток – туркменский, узбекский, киргизский и новоуйгурский, а к северу от них – казахский и каракалпакский.

Туркмены обитают на территории, ограниченной с запада Каспийским морем, с юга хребтом Копетдаг, с востока и северо-востока Амударьей и с севера древним руслом этой реки – Узбой, тянущимся до Каспия. Это территория Туркменистана. Так как девять десятых этой территории представляют собой пустыню – знаменитую Каракум, – большинство туркменов проживают на юге вдоль северных склонов Копетдага, где перемежаются один за другим оазисы и развалины древних построек, часть которых весьма значительного размера. Туркмены также разбросаны по прилегающим территориям Ирана, в Анатолии, к северу от Кавказа близ Ставрополя, в Сирии и Египте.

Их северо-восточными и восточными соседями являются узбеки, которые наиболее компактно проживают в городах Узбекистана, в Ферганской долине, в верховьях Сырдарьи, между высокогорными областями Тянь-Шаня и Алая, а также вдоль западных отрогов Тянь-Шаня за пределами оазиса Ташкент, далее в центральной части долины Зеравшана и в низовьях Амударьи. Здесь располагается Самарканд, древняя столица империй Чагатая и Тимуридов, а также Советского Узбекистана первых лет. Далее лежит Бухара, до которой не доходят воды Зеравшана.

Узбеки проживают также в низовьях Амударьи слева от дельты, в городах Ургенч и Хива, а также вокруг них, на юге долины Зеравшана и Гиссарского хребта, в долинах, омываемых притоками Амударьи, к западу от долины Кафирнигана, которая относится к Таджикистану. К югу от Амударьи, в соседней части Афганистана, узбеки составляют немалую долю местного населения, так что земли между Гиндукушем и Амударьей по праву называются афганским Туркестаном. Границы расселения узбеков в Ферганской долине весьма изрезаны, поскольку многие долины с узбекским населением примыкают к таджикам и киргизам; часто смешанное население проживает в одной и той же долине, обычно по соседству. Соседствуют также языки и диалекты в высокогорных областях, классическим примером чего является Кавказ, хотя аналогичными чертами отличаются Гималаи и Альпы.

На востоке и северо-востоке за территориями, населенными узбекоязычными жителями, следуют территории киргизов, язык которых типичен для высокогорных регионов с глубокими долинами Восточного Алая и большей части Западного Тянь-Шаня. На киргизском языке говорят от Чаткальского хребта Западного Тянь-Шаня и центральной долины Талас на западе до исходных долин рек Текес и Или, расположенных непосредственно к западу от пиков Хан-Тенгри и Победа, высочайших пиков всего Восточного Тянь-Шаня. Территория включает верховья Сырдарьи, которая имеет здесь монгольское название Нарын, а также бассейн Иссык-Куля.

К северу граница распространения киргизского языка тянется в западном направлении хребта Кунгей-Алатау и к западу от реки Чу вдоль Александровского хребта, который в этой местности часто называют Алатау. В диаспоре киргизы встречаются на северо-западе Восточного Туркестана (провинция Синкянг), вдоль Яркенддарьи и Кашгардарьи, между городами Яркенд, Кашгар и Марал-Беши, но также далеко за пределами своего нынешнего обитания, в некоторых долинах Восточного Памира и южнее, в долинах Западного Куньлуня и хребтов Каракорума.