Распад семьи и упадок нравов Троцкий понимал как проблему, но требовал не впадать "в реакционное морализаторство или в сентиментальное уныние". Он не отказывал себе в удовольствии отвечать взаимностью на навязчивое внимание дам к всесильному наркому и популярному оратору. Позднее он обосновал свое поведение рассуждениями о "коренном преобразовании семьи". Пусть даже "восстание против старины принимают на первых порах анархические или, грубее выражаясь, разнузданные формы". "Здесь пробужденная личность, которая хочет строить свою жизнь по-новому, а не по старинке, ударяется в "разгул", "озорство" и прочие грехи…". Троцкий требовал равенства женщины с мужчиной в общественной и государственной жизни, для чего ее необходимо оторвать от семьи, "варки, стирки и шитья". Он предполагал, что семью надо освободить от "угнетающих" забот, для чего обобществить семейное хозяйство и воспитание детей: "Стирать белье должна хорошая общественная прачечная. Кормить – хороший общественный ресторан. Обшивать – швейная мастерская. Воспитываться дети должны хорошими общественными педагогами, которые в этом деле находят свое подлинное призвание". А сама жизнь семьи должна происходить в "семейно-групповых общежитиях". Так писал Троцкий, и такую программу выполнял Сталин и его окружение.

Сталин говорил: "Главное, чему попы научить могут, – это понимать людей". И Троцкий был того же мнения, предполагая перенимать у Церкви обрядность, переиначивая ее на революционный лад. Он разработал целую концепцию общественных символических зрелищ и ритуалов, которые должны были добраться до частной жизни (рождение детей, женитьба, похороны):

"Рабочее государство уже имеет свои праздники, свои процессии, свои смотры и парады, свои символические зрелища, свою новую государственную театральность. Правда, она еще во многом слишком тесно примыкает к старым формам, подражая им, отчасти непосредственно продолжая их. Но в главном революционная символика рабочего государства нова, ясна и могущественна: красное знамя, серп и молот, красная звезда, рабочий и крестьянин, товарищ, интернационал. А в замкнутых клетках семейного быта этого нового почти еще нет, – во всяком случае слишком мало. Между тем, личная жизнь тесно связана с семьей. Этим и объясняется, что в семье нередко берет в бытовом отношении перевес – по части икон, крещения, церковного погребения и пр. – более консервативная сторона, ибо революционным членам семьи нечего этому противопоставить. Теоретические доводы действуют только на ум. А театральная обрядность действует на чувство и на воображение. Влияние ее, следовательно, гораздо шире. В самой коммунистической среде поэтому нет-нет да и пробуждается потребность противопоставить старой обрядности новые формы, новую символику не только в области государственного быта, где это уже имеется в широкой степени, но и в сфере семьи. Есть среди рабочих движение за то, чтобы праздновать день рождения, а не именины, и называть новорожденного не по святцам, а какими-либо новыми именами, символизирующими новые близкие нам факты, события или идеи. На совещании московских агитаторов я впервые узнал, что новое женское имя Октябрина приобрело уже до известной степени права гражданства. Есть имя Нинель (Ленин в обратном порядке). Называли имя Рэм (революция, электрификация, мир). Способ выразить связь с революцией заключается также и в наименовании младенцев именем Владимир, а также Ильич и даже Ленин (в качестве имени), Роза (в честь Люксембург) и пр. В некоторых случаях рождение отмечалось полушутливой обрядностью, "осмотром" младенца при участии фабзавкома и особым протокольным "постановлением" о включении новорожденного в число граждан РСФСР. После этого открывалась пирушка".

Троцкий сокрушался, что быт не хочет мириться с "голым" браком "не украшенным театральностью", а оттого даже атеисты продолжают венчаться в церкви, подставляясь под партийные репрессии. Но в данном случае проблема решалась проще – той же "пирушкой". Более свадебного ритуала Троцкого тревожил ритуал похорон:

"Хоронить в землю неотпетого так же непривычно, чудно и зазорно, как и растить некрещеного. В тех случаях, когда похороны, в соответствии с личностью умершего, получают политическое значение, на сцену выступает новая театральная обрядность, пропитанная революционной символикой: красные знамена, революционный похоронный марш, прощальный ружейный залп. Некоторые из участников московского собеседования подчеркивали необходимость скорейшего перехода к сжиганию трупов и предлагали начать, для примера, с выдающихся работников революции, справедливо видя в этом могущественное орудие антицерковной и антирелигиозной пропаганды. Но, конечно, и сжигание трупов, – к чему пора бы действительно перейти, – не будет означать отказа от процессий, речей, марша и салютной стрельбы. Потребность во внешнем проявлении чувств могущественна и законна". "Уже и сейчас оркестр, выполняющий похоронный марш, способен, как оказывается, нередко конкурировать с церковным отпеванием. И мы должны, конечно, сделать оркестр нашим союзником в борьбе против церковной обрядности, основанной на рабьей вере в иной мир, где воздадут сторицей за зло и подлости земного мира. Еще более могущественным нашим союзником будет кинематограф".

Об этом писал Троцкий, проводил в жизнь – Сталин. Никакого идеологического противоречия между ними нет. Разница лишь в том, что один остался в истории как оппозиционер, а другой – как властитель. Марксистской догме они были в равной мере верны, исторической России и вере – тотально враждебны. Только один больше теоретически, а другой – практически. То, о чем говорил Троцкий, вошло в советскую действительность при Сталине.

Троцкий и Сталин ненавидели Россию, потому что только эта ненависть позволяла им быть значимыми в своих собственных глазах. Троцкий провозглашал: "На погребальных обломках России мы станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени". Троцкий лишь бросал лозунг, а Сталин его воплощал. Оба ошибались лишь в оценках долговечности своего проекта.

Меньшевизм Троцкого, как известно, образовался при обсуждении Устава на II съезде РСДРП, где он столкнулся с Лениным, предполагавшим, что партия – это не союз единомышленников, а подобие тайного ордена. "Мягкое" членство в партии за одно только согласие с ее программой такому подходу противоречило. А Троцкому претило требование дисциплины и опасность коллективной ответственности. Он хотел простора для своих фантазий, сиюминутных устремлений и незначительного риска – достаточного, чтобы слыть героем. Ему хватило бы театральной постановки, где он играет страдальца за народ. "Орден меченосцев" для него был делом слишком опасным, слишком сковывающим его творческую натуру. Он не хотел подчиняться мрачным меланхоликам.

Ошибка Троцкого была лишь в излишней открытости: другие партийцы не собирались ни в чем себя сковывать, но требовали от других подчинения дисциплине. Многие, включая Ленина, потом легко жили за границей, не отказывая себе в маленьких удовольствиях – от затяжной праздности до произвола политических сочинений. Троцкий поторопился оскандалиться, но вместе с тем легко получил лидерскую функцию – пусть в истории она и кажется теперь незавидной. Заняв позицию "над схваткой" как "внефракционый" социал-демократ, он, с одной стороны, вывел себя из-под пристального внимания властей, а с другой – ждал предложений от противоборствующих сторон во внутрипартийной склоке. И дождался к 1917 году.

Театральные жесты Сталин любил не меньше Троцкого, но все они имели не сюжетный, а "имиджевый" характер. Он любил удивлять собеседников внезапной осведомленностью или "видением" ситуации. Если Троцкий был и желал быть блестящим импровизатором, мастером риторических приемов, то Сталин тщательно готовил свои постановки и предпочитал, чтобы они носили символический, а не словесный характер. Говорить он не умел, а потому предпочитал, чтобы его понимали без слов. Ошибок понимания со стороны других он не прощал. Они подрывали его самооценку.

Троцкий не менее Сталина любил провокации, мистификации, подлоги, но у последнего для этого были широкие возможности. И он пользовался ими как в свое удовольствие, так и для своей выгоды.

Троцкого от троцкизма отделить невозможно – для этого масштаб его личности недостаточен. Со Сталиным современные мифологи совершают эту операцию: одно дело сталинизм, другое – Сталин. Сталинизм убивал, Сталин – спасал; сталинизм уничтожал Церковь, Сталин – возродил патриаршество; сталинизм уничтожал русский народ физически и духовно, а Сталин даже любил русский народ. Сталинизм воплощал в себе идеи троцкизма, а Сталин боролся с Троцким и троцкистами.

Эти анекдоты во многом обусловлены пристрастием самого Сталина к двусмысленностям, тайнам и мистицизму. Вера и смерть всегда побуждают необузданные натуры балансировать на грани, пугая других – как радикальностью решений, так и возможной крутой сменой настроения, при которой сегодняшние соратники обратятся во врагов и будут уничтожены.

Сталин выбрал для Троцкого странную смерть. Револьвер или кинжал выглядели в его глазах слишком примитивно. Иное дело – раскроить голову противника альпенштоком – стальным инструментом, для вырубания ступеней в обледенелом горном склоне. Может быть, Сталин придумал именно такой символизм?

Троцкий умирал театрально. Он заранее заготовил и, вероятно, потребовал записать свои последние слова: "Я верю в триумф интернационала! Вперед!". Эта сценическая реплика многое говорит о личности Троцкого.

Сталин умирал тайно. Мы вряд ли когда-нибудь узнаем, сам ли он испустил дух или епископы партийного "ордена" решили, что его пора пришла. Но кровавый театр следовал за трупом Сталина. "Ордену" тоже нужен был театр, и сотни тысяч москвичей были брошены в страшную давку – на "прощание" со Сталиным. Не пойти было нельзя – так приучил вести себя людей Сталин. В театре Троцкого он был главным героем и главной жертвой. В театре сталинизма жертвой был народ, во многом породивший сталинизм и мечтавший о чем-то подобном в послереволюционной смуте.

Индустриализация: "русское чудо" на службе у большевиков

Термин "индустриализация", благодаря многолетней идеологической обработке народного самосознания, связывается в обыденных представлениях только и исключительно с промышленной политикой большевиков в 30-е годы XX века. Фальсификация истории настолько перераспределила исторические заслуги, то "русское чудо" периода правления императора Николая II оказалось практически неизвестным. Напротив, этому периоду, который как раз и был связан с бурным стартом русской индустриализации, приписывают кризисы и даже особенно тяжкое положение народа. Это не соответствует действительности.

Период становления промышленного могущества проходили в разные годы все ведущие державы мира. На XIX век приходится индустриализация США, Великобритании, Германии и Франции. Великобритания как ведущая промышленная держава сложилась за счет громадных средств, которые она выкачивала из колоний. То же самое можно сказать и о Франции. США использовали свое уникальное природное достояние, Германия – уникальный научный потенциал. Россия не имела колоний как источника средств для развития промышленности, а географические преимущества в XIX веке только складывались – благодаря восточной политике, закрепившей за нами громадные территории Сибири и Дальнего Востока.

По опыту других стран мы можем проследить, какими темпами развивалась индустриализация и сравнить ее с тем, что известно из истории нашей страны.

В 10–50-х годах Франция увеличила промышленное производство в 2 раза, в последующие десятилетия темпы роста увеличились втрое. В начале XX века темпы роста основных видов промышленной продукции возросли еще почти в 2 раза. Для нас Франция (если исключить колониальную политику) демонстрирует наиболее близкие исходные условия индустриализации. Россия показывала примерно те же темпы роста и владела примерной той же долей мирового промышленного производства. К 1913 по объему промышленного она производства приблизилась к Франции, а по машиностроению обогнала ее.

Германия, не имея достаточной ресурсной базы и будучи до 1871 года раздробленной на отдельные государства страной, проводила индустриализацию с задержкой. При общем незначительном росте в 50–70-е годы XIX века Германия обеспечила приоритетный рост добычи угля и выплавки чугуна (рост в 5 и 7 раз соответственно). Примерно та же стратегия была выбрана и в России: концентрация на ключевых направлениях, определявших общее развитие хозяйства страны.

Россия, бурно развиваясь в период правления Александра III, к рубежу веков пришла готовой к индустриальному рывку. Темпы роста производства в России были рекордными, и в начале XX века свою долю в мировом производстве среди великих держав она быстро увеличивала вместе с США. В то же время Великобритания, Германия и Франция, несмотря на быстрое промышленное развитие, постепенно теряли свои позиции.

Необходимо понимание условий индустриального прорыва: он возможен только на базе предшествующего технологического уклада, с опорой на который развивается следующий, дающий более высокие темпы роста и принципиально новое качество экономики в целом. Аграрный сектор для всех проводящих индустриализацию стран был источником ресурсов. Россия, проводя в периферийных территориях политику подъема экономики и культуры, могла концентрировать ресурсы только за счет экономии на потреблении и продаже продукции сельского хозяйства за рубеж. В дальнейшем, но уже совершенно варварским способом, за счет деревни проводилась советская индустриализация.

Конечно, подъем производства ни в одной стране не обходится без кризисов. Русская индустриализация затормозилась в период 1900–1908 за счет неурожайных лет. Зато последующие годы вплоть до начала Первой мировой войны были годами самого стремительного роста. Во время войны развитие промышленности вынужденно сконцентрировалось на отраслях, ориентированных на нужды фронта. Вынужденно же происходило увеличение доли продажи зерна за рубеж, обеспечивающих дополнительные закупки вооружений, которые были необходимы всем без исключения воюющим державам. Следующий кризис индустриализации в России был связан с революциями 1917 года и последующей гражданской войной, когда общий уровень производства упал к 1920 (в сравнении с 1916) в 9 раз. Причем, это была не просто остановка производства, а разграбление промышленных предприятий (примерно то же самое произошло в России в 90-е годы XX века без всякой войны). Восстановление базового экономического уклада произошло лишь к концу 20-х годов, и тогда большевики смогли вернуться к задаче индустриализации, которая была придумана и разработана вовсе не ими.

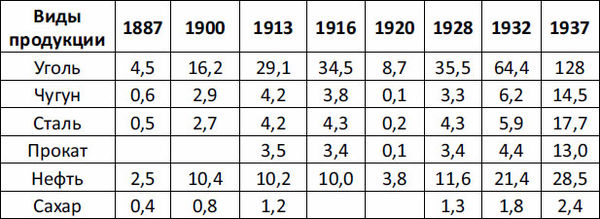

Производство основных видов промышленной продукции, млн. тонн

Исходя из данных о производстве основных видов продукции, характерной для периода "угля и стали", мы легко сможем увидеть, что революция и гражданская война остановили развитие России на 15–20 лет. А компенсация этого отставания произошла в годы Великой депрессии, когда Россия оказалась рынком сбыта для терпящих кризис перепроизводства европейский стран и США. За индустриализацию пришлось заплатить не только сокровищами, накопленными в предыдущие столетия, но и тяжелейшим положением народа и сверхэксплуатацией рабочей силы. Оправдать это невиданное напряжение сил можно только подготовкой к неизбежной войне, предпосылки которой были заложены не только в Версальском мире, но и в переворотах 1917 года.

Большевицкая индустриализация покоилась на политике концессий, позволивших перенести промышленные технологии Европы и США на территорию СССР, а также на экстенсивном расширении производства, которое превратило в жертву русскую деревню и заставило промышленных рабочих трудиться дольше и более интенсивно, чем в имперский период. Индустриализацию проводили, разумеется, не полевые командиры гражданской войны и не большевицкие лидеры, прошедшие свои "университеты" в тюрьмах и ссылках, а остатки старой инженерной интеллигенции царских времен и иностранные специалисты, строившие "под ключ" и запускавшие импортированные объекты индустрии на территории СССР.

Правильные оценки вклада в развитие страны тех или иных экономических концепций и идеологических доктрин могут состояться только в том случае, если сами эти концепции и доктрины не являются отправной точкой для таких оценок. Но именно это мы видим в мифологии большевицкой индустриализации, которая в действительности означала лишь продолжение общемирового процесса, особенно интенсивно проявившегося именно в России и начавшегося здесь в имперский период. Рекордные темпы роста промышленности в 30-е годы – это только продолжение тенденции, прерванной политическими переворотами.

Что касается рекламного слогана "Сталин принял Россию с сохой, а оставил с ядерной бомбой", то он насквозь лжив. Имперская Россия была промышленно развитой державой, входящей в пятерку наиболее развитых стран, а по темпам роста ее состояние можно оценить только как "русское чудо". Наблюдая за развитием России, ведущие мировые державы видели в ней опасного конкурента, который к середине XX века оставит их позади. Об этом говорили не только темпы роста в рамках начальных индустриальных укладов, но и развитие науки, которая в России находилась на самых передовых позициях. Напротив, большевистская индустриализация смогла освоить лишь эти уклады и вошла во Вторую мировую войну, в которой решающую роль играли моторы, с достаточно низким уровнем технологий и технической культуры.

Сталину удалось в 30-е в некоторых отраслях компенсировать 20-летний провал в промышленном развитии, в котором повинны большевики. Прежде всего, в производстве вооружений. Поэтому СССР выиграл войну моторов у Германии (правда, погубив в самом начале громадную боевую мощь у самых границ – фактически все, что было накоплено за десятилетие самоотверженного труда всей страны). Но в ряде других отраслей, особенно в тех, которые должны были порождать новые производственные уклады, провал сохранился и оказался хроническим.