- установку на уровне верхнего мостика под компасным мостиком спонсонов для спаренных 13,2-мм зенитных автоматов Гочкиса на тумбах с ручным обслуживанием (по 1 на борт, вес 31 кг);

- установку на ВП сбоку от прожекторных платформ двух небольших башенок с "2-метровыми полузенитными дальномерами типа "BU" совмещающего типа для определения дистанции при стрельбе на больших углах возвышения;

- установку по ДП между ангаром и башней №4 19,4-метровой пороховой катапульты типа Куре №2 модели 1 (ширина 1,2 м, эффективная спусковая дистанция 15,4 м), способной запускать самолеты весом до 2000 кг со скоростью 26 м/с; на борт принимался 2-местный разведывательный гидросамолет типа 90 №1 весом 1800кг;

- расширение платформ носовой надстройки, установку башенки визира (устройства слежения за целью) за кормовым постом УАОГК, модификацию пароотводных трубок вдоль носовой трубы, снятие большого вентиляционного раструба с левой стороны носовой надстройки (только на "Фурутака").

В день укомплектования крейсера приписали к военно-морскому округу Йокосуки, но 1 октября 1932 года "Како" и 1 февраля 1932 года "Фурутака" сменили порт приписки на Куре, те числились до исключения из списков флота соответственно 15 сентября и 1 ноября 1942 года.

2.8. Основная деятельность до модернизации 1936-1937 годов.

На следующий день (1 апреля 1926 года) после ввода в строй "Фурутака" стал флагманом 5-й эскадры , в которую также входили легкие крейсера "Нака" и "Дзинцу". Вступивший в строй 20 июля 1926 года "Како" с 1 августа сменил "систер-шипа" на месте флагманского корабля 5-й эскадры, понизив его до 2-го корабля. Осенью-зимой оба крейсера подверглись первым модификациям (а, б), а "Фурутака" 1 декабря получил бортовой 2-местный гидросамолет типа "Кайгун 2" (находился на борту до ноября 1929 года). Периоды активной службы в составе 5-й эскадры (позднее в 6-й, а "Фурутака" временно входил и в 7-ю) сменялись пребыванием в резерве. Оба крейсера имели одну или несколько белых полос на кормовой трубе в соответствие с их местом в эскадре: флагман (1-й корабль) нес одну полосу, 2-й корабль - две, 3-й - три, 4-й - одну широкую и одну узкую.

Во время учебных стрельб в августе 1927 года "Како" выпустил из одного орудия 15 колпачковых бронебойных снарядов №5 по старому крейсеру "Чиода", который использовался в качестве мишени (затонул 5 августа). После присоединения 1 декабря к 5-й эскадре вступивших в строй "Кинугаса" (флагман) и "Аоба" (2-й) "Како" и "Фурутака" стали соответственно 3-м и 4-м кораблями. "Како" в это же время получил на борт гидросамолет типа "Кайгун 2", который нес до конца 1928 года. С 30 ноября 1929 года по 1 декабря 1930 года "Фурутака" находился в резерве. За это время с обоих крейсеров сняли взлетные платформы, при этом "Како", а в следующем году и "Фурутака" получили новые самолеты, которые хранились' между ангаром и башней №4, спускались на воду и поднимались с воды грузовой стрелой у грот-мачты.

С 1 декабря 1930 года по 30 ноября 1932 года "Како" находился в резерве, 15 мая-29 сентября 1931 года проходил докование в Йокосуке, во время которого на нем увеличили мощность главных холодильников. С 10 ноября 1932 года по 31 мая следующего он проходил модернизацию в доке Куре, а 1 декабря стал 4-м кораблем 5-й эскадры. Вместе с "Аоба" и "Кинугаса" в апреле 1933 года он участвовал в учебных стрельбах по крейсеру-мишени "Тоне". 20 мая корабли типов "Фурутака" и "Аоба" образовали 6-ю эскадру, а "Како" 15 ноября стал в резерв и до 14ноября 1935 года входил в состав сторожевой эскадры Куре (Куре Кейби Сентай). За это время он прошел докование в Сасебо (10.11.1934-25.02.1935) и еще раз в Куре (20.05.1935-30.07.1935), когда ему заменили паровой рулевой привод на электрогидравлический. 4 июля 1936 года на верфи флота в Сасебо началась реконструкция крейсера с заменой башен ГК и надстроек.

После докования и осмотра подводной части корпуса в Йокосуке с 29 мая по 29 сентября 1931 года "Фурутака" 1 декабря поставили в резерв в Куре, в течение которого он прошел докование (23.02-30.04.1932 г.) для очистки и ремонта днища и прошел модернизацию. С 15 ноября 1933 года по 14 ноября 1935 года "Фурутака" являлся 3-м кораблем 6-й эскадры (в сентябре 1934 года прошел докование в Майдзуру для ремонта поврежденных частей корпуса), а 15 ноября был поставлен в резерв (сторожевая эскадра в Куре). Но уже 15 февраля 1936 года его перед большими маневрами ввели в 7-ю эскадру (3-м кораблем). 1 декабря "Фурутака" вернулся в Куре, где 6 марта 1937 года его поставили в сухой док для модернизации, которая началась 1 апреля.

Глава 3. Крейсера типа "Аоба"

3.1. Проектирование и постройка

3.1.1. Заказы на постройку и программы.

3 июля 1922 года премьер и морской министр Томосабуро Като объявил Японии "Программу ограничения военно- морских вооружений", которая предполагала в дополнение к 18 кораблям, санкционированным к постройке в феврале- марте, заказать ещё 59 кораблей, включая 2 крейсера по 7100 т и 4 по 10000 т стандартного водоизмещения. Первая пара по 7100 т (7500 т нормального водоизмещения) должна была повторять крейсера "класса А" №1 и №2, заказанные в июне, чтобы образовать с ними однородную эскадру из четырех кораблей. Четыре крейсера по 10000 т также должны были образовать однородную эскадру, но строить их следовало по условиям Вашингтонского договора, который был подписан, но еще не ратифицирован. Постройку всех шести крейсеров санкционировала 46-я сессия японского парламента (27.12.1922-27.03.1923 г.) в рамках "Новой кораблестроительной программы по замене кораблей по условиям Вашингтонского договора 1923 года". Крейсера по 7100 т были названы крейсерами "среднего типа №1 и №2", а 10000-тонные - крейсерами "большого типа №1-№4". Средства на постройку выделялись под статьей "Затраты на строительство вспомогательных боевых кораблей", входящей в раздел "Затраты на строительство боевых кораблей" чрезвычайного бюджета, начиная с 12-го финансового года (1923/24). Оценочная стоимость 7100-тонного крейсера составила 15 млн иен, 10000- тонного - 21,9 млн иен.

3.1.2. Сроки постройки и данные по верфям.

| "Кинугаса" | "Аоба" | |

| Постройка предложена | 3.07.1922 | 3.07.1922 |

| Санкционирована в марте 1923 г. | "средний крейсер №Г | "средний крейсер №2" |

| Условное обозначение | Крейсер "класса А" №3 | Крейсер "класса А" №4 |

| Дата выдачи заказа | июнь 1923 | июнь 1923 |

| Дата присвоения названия | 11.08.1924 | 18.09.1923 |

| Заложен/спущен/укомлекгован | 23.01.24/24.10.26/30.09.1927 | 4.02.24/25.09.26/20.09.1927 |

| Строитель: корпус/механизмы | верфь компании Кавасаки / заводы Куре | верфь компании Мицубиси / заводы Нагасаки |

| Номер на верфи | №541 | №400 |

3.1.3. Названия.

Как крейсера 1 -го класса, оба получили названия по именам гор. Крейсер "класса А" №3 назвали по горе Кинугасасан в префектуре Киото, а крейсер "класса А" №4 - по горе Аобасан в префектуре Мийяги. Оба имени использовались в японском флоте впервые, но так собирались назвать 8000- тонные крейсера программы "Флот 8-8" в 1920 году. Оба крейсера должны были повторять тип "Фурутака", но из-за введенных в процессе их постройки значительных модификаций их официально стали называть тип "Аоба".

3.2. Изменения проекта.

После подготовки проекта 10000-тонных: крейсеров (будущие типа "Миоко" - см. главу 4) контр-адмирал Хирага был послан за границу, а его место начальника отдела базового проектирования занял капитан 2 ранга Фудзимото. За время отсутствия Хираги МГШ заставил его преемника установить на новых 7100-тонных крейсерах двухоруцийные башни ГК. "Фурутака" и "Како" находились уже в высокой степени готовности, но Фудзимото согласился изменить чертежи менее готовых "Кинугаса" и "Аоба", а также предусмотреть возможность установки на них катапульты. Это потребовало полностью изменить надстройки за трубами. Кроме того, на вооружение флота стали поступать более мощные 12-см зенитные орудия типа 10 года и МГШ решил поставить их на новые крейсера вместо'8-см зениток типа 3 года. Наконец, в 1926 году недостатки достроенных "Фурутака" и "Како", такие как малая высота дымовых труб и неудобная структура носовой надстройки, стали очевидны и их нельзя было не учесть при достройке "Аоба" и "Кинугаса". Все эти изменения сделали без ведома Хираги, что буквально привело его в бешенство, когда он вернулся в Японию.

3.3. Основные отличия между типами "Аоба" и "Фурутака".

| Коэффициенты корпуса: | "Како" | Аоба |

| полноты водоизмещения | 0,579 | 0,579 |

| цилиндрич. продольной полноты | 0,663 | 0,665 |

| полноты мидель-шпангоута | 0,887 | 0,875 |

| полноты ватерлинии | 0,745 | 0,746 |

| Максимальная погруженная площадь по миделю, м | 76,6 | 79,0 |

| Отношение длины к ширине | 11,640 | 11,590 |

| Отношение ширины к осадке | 2,839 | 2,773 |

| Отношение осадки к длине | 0,0303 | 0,0311 |

Данные, приведенные для типа "Фурутака", применимы и для типа "Аоба", за исключением следующего:

1) Водоизмещение. Было подсчитано, что модификации, на которых настаивал МГШ, увеличат водоизмещение на испытаниях с 8586 до 8910 т (всего на 360 т), что потребует специальных мер для увеличения прочности корпуса и сохранения нужной остойчивости. В 1925 году еще не знали о перегрузке "Фурутака" и "Како", поэтому после достройки водоизмещение с 67% запасов достигло уже совсем неприличного значения: 9820 на "Аоба" и 9930 т на "Кинугаса". Такая перегрузка привела к беспрецедентному увеличению средней осадки - с 4,496 м до 5,71 и 5,72 м. На целых 4 фута уменьшалась высота надводного борта, высота пояса над ВЛ, падала скорость и дальность плавания. Значительно ухудшалась и остойчивость (метацентрическая высота и диапазон остойчивости оказались хуже, чем у типа "Фурутака") - отчасти из-за понижения метацентра при увеличении осадки, но в основном из-за увеличения "верхнего" веса. Эта была цена, которую пришлось заплатить за двухорудийные башни, 12-см зенитки, катапульту и дополнительные кормовые надстройки. Несколько отличались размерения и коэффициенты корпуса. При водоизмещении для испытаний 9820 т длина по ВЛ у "Аоба" составила 183,58 м, ширина 15,83 м, средняя осадка 5,71.

| Распределение весов после достройки, т (%): | "Како" | "Аоба" |

| Корпус | 3147 (33,1) | 3131 (31,9) |

| Броня и защита | 1150 (12.0) | 1197(12,2) |

| Арматура | 433 (4.6) | 448 (4,6) |

| "Неподвижное" оборудование | 135(1,4) | 131 (1.3) |

| "Подвижное" оборудование | 400 (4,2) | 350 (3,6) |

| Механизмы | 2071 (21.,8) | 2174(22,1) |

| Вооружение | 980 (10.3)* | 1086(11.0) |

| Топливо (уголь+нефть) 67% | 1053 | 1200 |

| Резервная вода для котлов 67% | 61 | 61 |

| Смазочное масло 67% | 30 | 30 |

| Водоизмещение для испытаний (67% запасов) | 9502 | 9820 |

*орудия 575 т, торпедное вооружение 225т, электрооборудование 175 т, авиационное и штурманское оборудование 5 т.

2) Вооружение главного калибра. 20-см/50-калиберные орудия типа 3 года были установлены в двухорудийных башнях модели "С", которые спроектировал инженер С.Хада. Эти принятые на вооружение в 1926 году установки имели угол возвышения 40°, что обеспечивало дальность стрельбы 26700 м, и заключались в башни с главным (боевым) и нижним (энергетическим) отделениями, центральным стволом, вращающимся вместе с орудийной платформой. Центральный ствол проходил вниз до самого двойного дна. Боевое отделение башни защищалось 25-мм плитами стали НТ со всех сторон. Как и на типе "Фурутака", снарядные и зарядные погреба размещались на одном уровне под складской палубой. Поэтому подъемники, проходящие внутри центрального ствола башни, опускались в одно и то же перегрузочное отделение под этой палубой.

Установка 157-тонных двухорудийных башен вместо одноорудийных "подубашен" модели "А" позволила увеличить дальность стрельбы, повысить скорострельность (теоретически 5 выстр./мин., практические 0,67 при максимальном возвышении), снизить утомляемость прислуги, особенно, работающей на подаче боезапаса, сделать подачу более надежной и защищенной. Однако это привело к увеличению веса почти на 126 т. К тому же двухорудийные башни оказались слишком большими для этих крейсеров - после испытательных стрельб корпус и палубу вокруг кормовой башни пришлось укреплять.

3) Зенитные орудия дальнего действия. На корабли установили по четыре 12-см/45-калиберных зенитных орудия типа 10 года, появившихся на флоте в 1926 году. Сначала они использовались на одиночных установках модели "В" без щитов (вес с орудием 7,8 т), с ручным обслуживанием. На время готовности этих крейсеров 12-см орудия обеспечивались снарядами 3 типов; все были приняты на вооружение в 1926 году, имели заряд в латунной гильзе и головной взрыватель двойного действия (30 или 50 с): фугасный снаряд желтого цвета с "начинкой" из пикриновой кислоты и 5,06-кг зарядом пороха 35С , пристрелочный снаряд зеленого цвета и "легким" зарядом пороха 20С и учебный снаряд черного цвета с дистанционным взрывателей и "облегченным" зарядом пороха 35С . В 1929 году этот фугасный снаряд ("роллед стал шелл") и взрыватель двойного действия на 50 с сняли с вооружения, а вместо них приняли снаряд "коммон" или фугасный №4 и "звездный" (осветительный). В 1932 году добавили еще учебный снаряд. С 1929 года все снаряды, кроме пристрелочных, имели три типа зарядов в латунных гильзах. "Звездные" 12-см снаряды с успехом прошли испытания на "Аоба" во время ночных маневров 1928 года.

4) Катапульта. Хотя оба крейсера укомплектовали в сентябре 1927 года без катапульт, возможность ее установки предусмотрели при изменении проекта в 1925 году. В мае 1928 года в Хиросимской бухте успешно закончились испытания катапульты типа Куре, установленной в носовой части палубы старого броненосца "Асахи", с которой запускался гидросамолет типа 15. В конце месяца катапульту типа Куре №1, работающую на сжатом воздухе, установили на "Кинугасе", который и стал первым кораблем императорского японского флота с катапультой. Ровно через год такую же катапульту установили в Йокосуке на "Аоба". В 1929 году оба крейсера получили по гидросамолету типа 15, которые находились на них до конца 1931 года. Еще через год крейсера получили гидросамолеты типа 90 №2, которые несли до конца 1936 года.

5) Управление стрельбой. Отличалось от типа "Фурутака" следующим:

- вспомогательный пост управления стрельбой ГК и кормовые 3,5-метровые дальномеры типа 14 размещались за грот- мачтой;

- кормовые 90-см прожекторы типа "SU" для уменьшения взаимного влияния дальше разнесли друг от друга: левый стоял между трубами, а правый перед самой грот-мачтой;

- из-за возросшей дальности стрельбы в башнях №2 и №3 установили дополнительные 6-метровые дальномеры типа 14 (бинокулярного совмещающего типа) с дальностью действия 35000 м; на дистанции 25000 м ошибка составляла 235 м, на 20000 м- 191 м и на 10000 м -48 м.

6) Энергетическая установка и механизмы. "Кинугаса" имел турбозубчатые агрегаты типа Кавасаки-Кертис, идентичные ТЗА на "Како", а "Аоба" - ТЗА типа Мицубиси-Парсонс, как и "Фурутака". На ходовых испытаниях "Кинугаса" достиг максимальной скорости 34,5 узла при мощности 106000 л.с. и водоизмещении чуть меньшем 9000 т. Поскольку на новых крейсерах установили более мощные вспомогательные механизмы, мощность электрических генераторов повысили с 315 кВт (на типе "Како") до 450 кВт (2 по 90 и 2 по 135 кВт).

7) Запас топлива. Максимальная ёмкость бункеров и цистерн позволяла принять 400 т угля и 1400 т нефти, что по проекту должно было обеспечить 7000-мильную дальность плавания на 14 узлах.

8) Рулевой привод. Вместо паровых приводов на типе "Како" на типе "Аоба" применили электрогидравлические. Подачу масла под давлением обеспечивали насосы с электроприводом типа У.Дженни на "Аоба" и типа Хеле-Шо на "Кинугаса". Передача вращения от установленного на мостике штурвала осуществлялась с помощью телемотора.

9) Экипаж. По проекту состоял из 45 офицеров и 577 унтер-офицеров и рядовых, всего 622 человека. Реально до 1938 года экипаж насчитывал в среднем 643 человека, изменяясь в зависимости от условий (флагман или нет) от 632 до 647 человек.

3.4. Модификации до модернизации 1938-40 годов.

С момента ввода в строй на этих крейсерах делались следующие модификации:

а) в 1930 году пневмокатапулыу (№1) заменили пороховой - типа Куре №2 модели 1, принятой на вооружение 1 мая 1930 года, т.к. пороховые катапульты были надежнее и легче обслуживались; установки 12-см зениток модели "В" заменили установками со щитом и электро гидравлическим приводом модели "В ", для которых пришлось сделать небольшие спонсоны;

б) в 1932 году по бокам носовой надстройки установили спонсоны для двух счетверенных установок 13,2-мм автоматов типа Гочкис на тумбах с ручным обслуживанием (общий вес 1163 кг), которые импортировались из Франции и с 4 февраля 1933 года назывались "13-мм счетверенные установки типа Хо" (см. Приложение 1);

в) в 1936 году зарядные подъемники "толкающего типа" заменили "ковшовыми", состоящими из латунного ковша, прикрепленного с "бесконечному" тросу с приводом от гидроцилиндров, зубчатых реек и тросовых лебедок; такой подъемник мог подать заряд из перегрузочного отделения башни в боевое за 4 с.

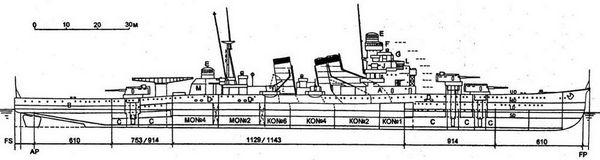

Справа: продольный разрез крейсера "Аоба" (обозначения как на разрезе "Фурутака")

Хотя введение подъемников "толкающего" типа, размещенных внутри центрального ствола башни модели "С" (также и в модели "D" на типе "Миоко") по сравнению с "ковшовыми" на типе "Фурутака" позволило повысить скорость подачи боезапаса, такая конструкция приводила к образованию непрерывной цепочки зарядов от погреба до боевого отделения. Поэтому воспламенение одного заряда в боевом отделении могло привести к самому ужасному - взрыву погребов и гибели корабля. Ковшовый же подъёмник был гораздо пожаробезопаснее (см. также главу 4).