И еще одно обстоятельство требует уточнения. Реплику Ворошилова: "Зачем же Вы его назначили?", можно так понять, что изменился порядок назначения лиц на должности командиров дивизий в РККА и что в ЗакВО их назначил командующий войсками округа. Между тем в Красной Армии назначение такой служебной категории всегда было прерогативой наркома обороны и эти назначения, о которых идет речь (Армянская, Азербайджанская и Грузинская дивизии) никак не могли пройти мимо Ворошилова. А посему его реплика в данном случае звучит просто фарисейски. Видимо, участники совещания понимали это. Хотя, судя по реплике из зала: "Куда же девались командиры?", можно усомниться в большой информированности некоторых молодых выдвиженцев окружного и корпусного звена. Или же они делали вид, что ничего особенного не происходит вокруг, что не исчезают неизвестно куда люди, с которыми еще вчера встречались, беседовали, улыбались и жали руки друг другу. Между тем факты свидетельствуют о том, что в конце 1937 года бойцы и командиры Красной Армии знали, куда исчезают их вчерашние сослуживцы и боевые друзья. Об этом говорили шепотом, один на один, с оглядкой и опаской, что их подслушают и донесут куда следует.

Но вернемся к выступлениям участников заседания Военного совета при НКО (21–22 ноября 1937 года). От БВО тогда выступили И.П. Белов – командующий и А.И. Мезис – член Военного совета. Белов говорил о том, что "чистка" коснулась всех без исключения категорий комсостава и это нанесло большой ущерб боевой и политической подготовке войск. Даже он, далеко не новичок в высшем эшелоне армии, достаточно искушенный в интригах окружения Сталина и Ворошилова, член Специального Судебного Присутствия на процессе Тухачевского, даже он в конце ноября 1937 года недоумевал: "Люди, которых ни в партийном, ни в другом порядке не оценивал с плохой стороны, берутся органами НКВД". Такая постановка вопроса не понравилась Ворошилову и он не преминул упрекнуть Белова в том, что во вверенном ему округе чистка кадров проводится еще слабо.

Несколько улучшить впечатление Ворошилова о БВО решил Август Иванович Мезис. Он с цифрами в руках убеждал наркома в том, что все-таки в округе чистка кадров идет совсем не слабо, а в строгом соответствии с указаниями партии. "По Белорусскому округу мы уволили 1300 человек. Из числа уволенных арестовано 400 человек только по июль месяц. После 12 июня (то есть после суждения и расстрела бывшего командующего войсками БВО И.П. Уборевича. – Н.Ч.) уволили 140 человек. 43 летчика арестовано. Троцкистов и правых – 59 человек, за связь с контрреволюцией – 149 человек, шпионов – 75 человек, за сокрытие службы у белых – 40 человек…"

Приведя эти данные, Мезис выразил удовлетворение работой по "чистке" войск округа. Один из приведенных им аргументов для увольнения, а именно сокрытие в анкетах службы в белой армии, вызвал язвительную реакцию даже у Ворошилова, который заявил, что поводом для увольнения должна быть прежде всего не "связь с тетушками из числа белых", а строго политический подход. На что Мезис не преминул ответить, что все жалобы уволенных из РККА в центральную комиссию при наркоме были последней оставлены без удовлетворения. По мнению Мезиса, этот факт лишний раз "…доказывает правильность наших решений… работаем лучше, чек работали с теми, которые находились в рядах РККА до чистки".

Все усилия Мезиса показать себя рьяным "чистильщиком" кадров в округе и таким образом дополнительно обезопасить себя оказались совершенно напрасными – через четыре дня после окончания заседания Военного совета его самого "почистили" – арестовали и препроводили в тюрьму, из которой он уже никогда не вышел.

Главный кавалерист РККА С.М. Буденный, несколько месяцев назад впервые назначенный на округ, докладывая о своей работе до ноября 1937 года, сказал, как о большом достижении: "…в Московском военном округе обновлены кадры командиров корпусов на 100%, командиров дивизий – на 73%, наштадивов – на 53%, командиров бригад – на 75%, начальников штабов бригад – на 50%, командиров полков – на 38%".

В Киевском, крупнейшем в Красной Армии округе, положение с кадрами было нисколько не лучшим, чем в БВО и МВО. Командарм 2-го ранга И.Ф. Федько, заменивший Якира в мае 1937 года на посту командующего, заявил, что в период с июня по ноябрь 1937 года в округе уволено 1894 человека, из них 861, то есть почти половина, арестован как участник антисоветского военного заговора.

Репрессии в КВО в 1937 году шли по нарастающей. По данным Российского Государственного военного архива, только за один ноябрь месяц этого года там было уволено из РККА более 750 и арестовано почти 480 человек командно-начальствующего состава. О величине такой "прорехи" можно судить по следующим цифрам: среди вновь назначенных вместо уволенных или арестованных командиров в КВО было (по должностям): командиров корпусов – 90%, командиров дивизий – 84%, комендантов укрепленных районов – 100%, командиров бригад 50%, командиров полков – 37%, начальников штабов корпусов – 60%, начальников штабов дивизий – 40%. Почти все сотрудники штаба округа были также арестованы, в первую очередь начальники отделов. О июня по ноябрь 1937 года в округе на выдвижение пошло более 3 тысяч новых командиров .

Доклад командарма 2-го ранга П.Е. Дыбенко, командующего войсками ЛВО (еще один член суда над Тухачевским) был весьма краток по существу: комначсостав округа "очищен" органами НКВД. Расклад получился таков: дивизиями, как и в ЗакВО, командовали майоры, а во главе танковых (механизированных) бригад стояли капитаны.

Несколько меньший масштаб репрессий наблюдался в "дальних" и внутренних округах – САВО, ПриВО, УрВО. Правда, там и войск было во иного раз меньше, нежели в БВО, КВО, ЛВО, МВО. Например, командующий войсками САВО комкор А.Д. Локтионов, рапортуя о "выкорчевывании значительного количества врагов народа" в частях и учреждениях округа, не назвал точного количества уволенных и арестованных органами НКВД, сказав лишь, что их почти в десять раз меньше, чем в ÌBO. При этом Локтионов, явно недовольный такими "невысокими", по сравнению с другими округами, показателями, и пытаясь повысить свой авторитет в глазах наркома, в порядке самокритики заявил, что "выкорчевывание в 19 й Туркменской, 19 й Узбекской и 20 й Таджикской дивизиях запоздало". Более конкретно он ничего не сказал. Возможно, что он имел в виду тот факт, когда из командиров упомянутых трех дивизий к тому времени аресту подвергся лишь командир последней (Таджикской) – комбриг Ф.А. Кузнецов. Из слов Локтионова вытекало, что налицо явный непорядок и его нужно срочно исправлять.

О своих "успехах" докладывали и другие округа. Так, за связь с "вредителями" в ПриВО по состоянию на ноябрь 1937 года было арестовано 380 человек. На их место было выдвинуто: один командир корпуса (12-го стрелкового), 2 командира дивизии, 12 командиров полков. В округе на день работы Военного совета было 366 вакантных должностей комначсостава. Подобная картина наблюдалась и в Уральском военном округе, о "чехарде" в смене командующих войсками которого мы уже упоминали. От этого округа на заседании выступили командующий комкор Г.П. Софронов и член Военного совета дивизионный комиссар А.В. Тарутинский. Судя по их докладам, в УрВО тоже провели работу по капитальной чистке кадров. К моменту начала заседания Военного совета, то есть к 20 м числам ноября 1937 года, там было арестовано 200 человек. "Из показаний арестованных видно, – сказал А.В. Тарутинский, – среди них – японские, финские шпионы. Группа буржуазных националистов, связанная по Башкирии".

Кругом мерещились враги, шпионы, вредители, диверсанты, убийцы… И это находило свое отражение в докладах с мест. "Нет ни одной отрасли работы, где бы не было вредительства", – заявил командующий войсками СибВО комкор М.А. Антонюк. У него в округе к 20 ноября было арестовано 249 человек. А в Забайкальском округе к тому же времени арестованных оказалось несколько меньше, нежели в СибВО – "всего лишь" 189 человек из более чем 400 командиров, уволенных из армии.

Выступить на заседании Военного совета в ноябре 1937 года удалось не всем записавшимся. О чем хотели сказать эти люди в присутствии членов Политбюро ЦК ВКП(б) и руководства наркомата обороны? Конечно же, прежде всего осудить подлых наймитов империализма, потребовав для них самой суровой кары. А некоторые из них рассчитывали, пользуясь случаем, посчитаться со своими недоброжелателями, когда-то обидевшими их, полагая тем самым набрать себе политические очки, поднять свой вес в глазах Сталина, Ворошилова и Ежова. С этой целью припоминались самые различные, на их взгляд подозрительные случаи – начиная с голосования за троцкистскую резолюцию в стенах Военной академии РККА в 1923 году, сочувствие или участие в белорусско-толмачевской оппозиции в 1928 году, недовольство политикой коллективизации в начале 30 х годов, не говоря уже о конкретной критике в адрес ВКП(б), Советской власти, наркомата обороны и персонально их руководителей.

Наглядный пример тому – действия командира 2-го стрелкового корпуса комдива Я.И. Зюзь-Яковенко. При аресте в квартире у него была обнаружена его записка на имя Ворошилова, содержащая просьбу о личном приеме для "важного и неотложного в данный момент заявления политического характера".

В своем объяснении начальнику Управления НКВД по Калининской области по поводу этой записки Зюзь-Яковенко указал, что он хотел лично доложить наркому обороны о командарме 1-го ранга И.П. Белове и его антисоветских высказываниях. По словам Зюзь-Яковенко дело обстояло так: он, исполняя должность начальника штаба Ленинградского военного округа, вместе с командующим Беловым и членом Военного совета округа И.Е. Славиным весной 1933 года находился с инспекторской проверкой в стрелковой дивизии, дислоцированной в Карелии. После окончания учений они втроем в районе Петрозаводска зашли в один крестьянский домик, чтобы погреться. Крестьяне оказались переселенцами, прибывшими недавно из Псковской губернии. Белов и Славин расспрашивали их о житье-бытье. Крестьянская семья оказалась бедной, ранее безземельной и занята она была раскорчевкой леса под посев.

Через непродолжительное время, возвращаясь пешком по мокрому снегу к станции, идя цепью метрах в 5–10 друг от друга, Зюзь-Яковенко слышал, как Белов недовольным голосом громко произнес: "Да что и говорить, тут раньше без фунта мяса никто и не садился обедать, разорили всю страну".

Зюзь-Яковенко считал, что хотя Славин в этот момент находился немного дальше от Белова, чем он, все же у него (Зюзь-Яковенко) "не было никакого сомнения, что он тоже слышал эту фразу". Расценив услышанные слова Белова как антисоветский выпад, Зюзь-Яковенко полагал, что Славин об этом доложит в Москву. Он некоторое время ожидал соответствующего реагирования со стороны ЦК ВКП(б), наркома Ворошилова и начальника ПУРККА Гамарника, но не дождавшись этого, перестал, по его словам, доверять Белову и Славину, что привело к ухудшению служебных и личных отношений между ними.

Далее в том же объяснении Зюзь-Яковенко указал, что встретившись 1 июня 1937 года на заседании Военного совета с Беловым, он имел с ним разговор о Славине. На его вопрос, что Белов думает о Славине, тот ответил: "Славин – "мертвый человек" (имеется в виду особая близость Славина к Гамарнику, только что покончившему жизнь самоубийством. – Н.Ч.), но тут же пояснил: "О нем я не буду ничего говорить на пленуме (то есть на заседании Военного совета. – Н.Ч.). Знаешь, в такой кутерьме долго ли оговорить человека понапрасну".

Как видно из объяснения Зюзь-Яковенко, сам он предполагал выступить на одном из заседаний Военного совета 1–4 июня 1937 года и рассказать о двурушничестве командарма И.П. Белова и комдива К.А. Мерецкова, однако не получал слова, после чего и решил лично обратиться к наркому Ворошилову.

Как видно на примере с Зюзь-Яковенко, на данное заседание Военного совета при НКО были приглашены и некоторые командиры корпусов. Заметим, что не вое, а только некоторые. Так сказать, избранные. Например, командир 45-го механизированного корпуса (из Киевского округа) комбриг Ф.И. Голиков рассказал о проделанной работе по чистке подчиненных ему частей: только из числа старшего и среднего комсостава число уволенных и арестованных составило 65 человек. По его информации выходило, что репрессиям у них подверглись также и младшие командиры, и красноармейцы.

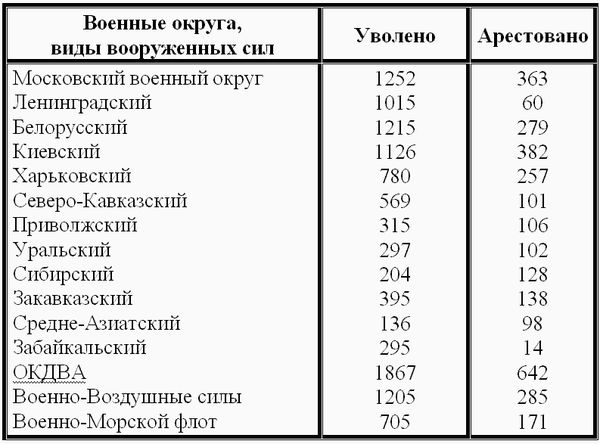

Приводимая ниже таблица дает яркую картину избиения командных кадров Красной Армии за 10 месяцев 1937 года (с 1 января по 1 ноября). Скажем только, предваряя эту зловещую статистику, что всего в РККА на 1 января 1937 года общее число командного и начальствующего состава составляло 206 250 человек, из них с законченным высшим и специальным образованием – 164 309 человек.

Комментируя данную таблицу, заметим, что увольнение и аресты проводились не только в округах, но и в центральном аппарате наркомата обороны, в военно-учебных заведениях, тыловых учреждениях, в разведорганах, а также среди командного состава, находящегося в резерве (запасе). Всего же за 10 месяцев 1937 года было уволено из РККА 13 811 лиц командно-начальствующего состава, из них арестовано 3776 человек. Обращаясь к цифрам таблицы, видишь, что наибольшее число арестованных выпадает на долю небольших по численному составу военных округов – Харьковского, Приволжского, Уральского, Закавказского. Там 33–35 процентов среди уволенных подверглось аресту. "Рекордсменами" же в этом плане выступали Среднеазиатский и Сибирский военные округа, где процент арестованных среди уволенных, а если быть уже совсем точным – изгнанных из Красной Армии, составлял соответственно 72 и 63 процента. Среди крупных округов лидировали ОКДВА и Киевский (по 34 процента каждый) .

Выходит, не прав был командующий войсками САВО комкор А.Д. Локтионов, говоря на ноябрьском заседании Военного совета о том, что уволенных и арестованных у них в округе в десять раз меньше, чем в МВО. Конечно, если брать абсолютные цифры, то это действительно так. А вот если взять процент арестованных к числу уволенных, то получается совершенно иная, гораздо более трагичная картина – аресту в САВО подверглись две трети, в то время как в МВО – менее одной трети из командиров, уволенных из армии.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что Н.М. Якупов, автор материалов "Сталин и Красная Армия", неправомерно делает вывод, согласно которому наибольшее число командиров подверглось в 1937 году репрессиям в ОКДВА, центральных и западных округах. Однако мы убедились, что это не совсем так. По крайней мере, СибВО и САВО к названным категориям отнести никак нельзя. Так что совершенно напрасно извинялся перед наркомом и участниками Военного совета комкор Локтионов за столь малые по сравнению с большими округами цифры уволенных и арестованных. Да, действительно, абсолютные величины вроде бы невелики, однако в процентном отношении они просто потрясают. На этом примере еще раз наглядна видна тотальность в уничтожении кадров Красной Армии.

В таблице материал приведен по округам. А как эти цифры распределялись по должностным категориям? Сводка здесь также неутешительна: репрессии охватили все без исключения эшелоны комначсостава – от командира взвода до командующего войсками округа, начальника центрального управления, заместителя наркома обороны. На начало ноября 1937 года были репрессированы: командующие войсками округов – 7, их заместители – 12, командиры корпусов – 20, дивизий – 36, бригад – 19, полков – 134, батальонов – 229, дивизионов – 103, рот – 695, эскадронов – 82, батарей – 269.

Кроме того, репрессированными оказались 1449 командиров взводов и полурот, полуэскадронов и полубатарей. За этот же период (с 1 января по 1 ноября 1937 года) репрессиям подверглись 4 начальника военных академий, 10 начальников военных училищ и курсов усовершенствования комсостава, 5 их заместителей, 5 начальников штабов корпусов, 32 начальника штабов дивизий и бригад, 48 начальника штабов полков, 469 работников различных других штабов и 2344 человека иных должностных категорий комначсостава.

Упомянутые выше факты просто вопиют о произволе в отношении кадров Красной Армии. И это несмотря на то, что она в то время испытывала настоящий голод в комсоставе. Реальность оказалась настолько кричащей, острый некомплект кадров стал таким невыносимым, что Ворошилов вынужден был издать специальный приказ о прекращении увольнения лиц командно-начальствующего состава. 9 ноября 1937 года Управление по начсоставу РККА направило этот приказ во все военные округа, но остановить репрессии даже данный строгий документ не мог по нескольким причинам. Одна из них, возможно и главная, заключалась в том, что во многом ситуация оставалась неподконтрольной наркомату обороны. Нередко случалось так, что нарком обороны, командующий войсками округа ставился уже перед свершившимся фактом ареста того или иного командира, политработника. Ведь особые отделы Главного управления государственной безопасности НКВД были вне влияния Ворошилова, они часто, особенно в разгар массовых репрессий в 1937–1938 годах, даже не считали нужным согласовывать с ним некоторые вопросы, касающиеся ареста комначсостава РККА, хотя и обязаны были это делать. Что в свою очередь приводило к такому явно ненормальному явлению, как увольнение из рядов армии задним числом ряда военачальников, занимавших крупные посты в войсках и учреждениях Красной Армии. То есть издавать приказ об увольнении через некоторое время после их фактического ареста. Так было в случае с комкором С.А. Туровским (приказ об увольнении его последовал лишь через пять месяцев после ареста), Л.Я. Вайнером (через два с половиной месяца), В.М. Примаковым и В.К. Путной (через три с половиной месяца), М.И. Василенко (через полтора месяца) и некоторыми другими командирами и политработниками. А комкора Лапина Альберта Яновича вообще на целый год забыли, хотя его судьба оказалась не менее трагичной, чем у других: будучи арестован в середине мая 1937 года, он, не выдержав унижений и пыток, через четыре месяца в Хабаровской тюрьме покончил жизнь самоубийством. Приказ же о его увольнении из рядов армии появился только в середине апреля следующего года.