Мало того что социальная и экономическая модернизация рождает политическую нестабильность; уровень нестабильности зависит от темпов модернизации. В истории Запада огромное количество свидетельств в пользу этого наблюдения. "Быстрый приток большого числа людей во вновь развивающиеся городские районы, - отмечает Корнхаузер, - стимулирует массовые движения". Опыт европейских (особенно скандинавских) стран показывает, что там, где "индустриализация проходила быстро, порождая резкие разрывы между доиндустриальной и индустриальной стадиями, возникавшее рабочее движение носило более экстремистский характер". Сходным образом корреляция комбинированного индекса скорости изменений, рассчитанного по шести из восьми индикаторов модернизации (начальное и среднее образование; потребляемое число калорий; стоимость жизни; охват радиосвязью; детская смертность; урбанизация; грамотность; национальный доход) для 67 стран в период 1935–1962 гг., с политической нестабильностью в этих странах в период с 1955 по 1961 г. составила 0,647. Чем выше темпы изменений в направлении современности, тем выше уровень политической нестабильности, в статике или динамике. Возникающий обобщенный образ нестабильной страны таков. Это - страна, "открытая влиянию современного мира; социально оторванная от традиционного уклада; испытывающая давление в направлении изменений, экономических, социальных и политических; соблазняемая новыми, "лучшими" способами производства товаров и услуг; фрустрированная процессом модернизации вообще и неспособностью правительства удовлетворить растущие ожидания в особенности".

Азия, Африка и Латинская Америка стали местами особенно высокой политической нестабильности в значительной мере потому, что модернизация проходила там намного более высокими темпами, чем в странах, где модернизация совершилась раньше. Модернизация Европы и Северной Америки растянулась на несколько столетий; как правило, там приходилось в каждый отрезок времени решать одну проблему или справляться с одним кризисом. В ходе же модернизации незападных Регионов мира проблемы централизации власти, национальной интеграции, социальной мобилизации, экономического развития, политической активности населения, социального обеспечения вставали не постепенно, а одновременно. "Демонстрационный эффект", который ранние модернизаторы оказывают на последующих модернизаторов, усиливает сначала ожидания, а затем фрустрацию. Разница в темпах модернизации отчетливо видна в том, какое время понадобилось странам, чтобы осуществить, по выражению С. Блэка, консолидацию модернизирующего руководства. Для первой модернизирующейся страны, Англии, эта фаза растянулась на 183 года, с 1649 по 1832 г. Для второй, США, этот период длился 89 лет, 1776–1865 гг. Для 13 стран, вступивших в эту фазу во время наполеоновских войн (1789–1815), средняя ее длительность составила 73 года. Но уже для 21 из 26 стран, которые начали модернизацию в первой четверти XX в. и завершили в 1960-е гг., средняя длительность равнялась всего 29 лет. По оценке К. Дейча, в XIX в. основные показатели социальной мобилизации в модернизирующихся странах менялись со скоростью 0,1% в год, тогда как в модернизирующихся странах XX в. они изменялись на 1% в год. Очевидно, что темпы модернизации резко выросли. Ясно также, что возросшая тяга к социальным и экономическим изменениям прямо связана с ростом политической нестабильности и насилия, отличавшим Азию, Африку и Латинскую Америку в годы после Второй мировой войны.

Социальная мобилизация и нестабильность.

Связь между социальной мобилизацией и нестабильностью представляется достаточно прямой. Урбанизация, рост грамотности, образования и охвата средствами коммуникации - все это способствует росту ожиданий, который, не получая удовлетворения, политически активизирует индивидов и группы. В отсутствие сильных и гибких политических институтов такого рода рост политической активности населения способствует нестабильности и насилию. Здесь отчетливо проявляется та парадоксальная закономерность, что модернизированность рождает стабильность, а модернизация - нестабильность. К примеру, у 66 стран корреляция между процентом детей, посещающих начальную школу, и частотой революций оказалась равной -0,84. В то же время у других 70 стран корреляция между ростом доли детей, посещающих начальную школу, и политической нестабильностью составила 0,61. Чем быстрее просвещается население, тем чаще свергается правительство.

Быстрое распространение образования оказало заметное влияние на политическую стабильность в целом ряде стран. На Цейлоне, к примеру, в период 1948–1956 гг. происходило активное становление школьной системы. Этот "рост числа учащихся, получавших образование на местных языках, удовлетворял некоторые амбиции, но способствовал росту социального напряжения в среде образованных средних классов". С ним, очевидно, были связаны поражение правительства на выборах 1956 г. и рост нестабильности на Цейлоне в последующие шесть лет. Аналогично в Корее в 1950-е гг. Сеул стал "одним из крупнейших образовательных центров мира". Его юридические школы, по некоторым оценкам, в 1960 г. выпускали примерно в 18 раз больше специалистов, чем система могла поглотить. На более низких уровнях образования рост был еще более впечатляющим: если в 1945 г. грамотность выросла меньше чем на 20%, то в начале 60-х гг. рост составлял более 60%. Можно предполагать, что этот рост образования отчасти ответствен за политическую нестабильность в Корее в начале 1960-х гг., главным источником которой были студенты. Студенты и безработные выпускники университетов составляли предмет озабоченности и для националистического военного режима в Корее, и для социалистического военного режима в Бирме, и для традиционного военного режима в Таиланде. То, в какой степени высшее образование во многих модернизирующихся странах не рассчитано на производство выпускников с подготовкой, отвечающей потребностям страны, создает парадоксальную, но обычную ситуацию "страны, где квалифицированная рабочая сила является дефицитным ресурсом и где в то же время имеет место избыток высокообразованных людей".

Вообще, чем выше уровень образования безработных, отчужденных и в других отношениях неудовлетворенных жизнью людей, тем более крайние формы принимает их дестабилизирующее поведение. Отчужденные выпускники университетов готовят революции; отчужденные выпускники технических училищ и средних школ планируют перевороты; отчужденные люди, получившие начальное образование, оказываются участниками более распространенных, но менее значительных форм политического протеста. В Западной Африке, к примеру, "бывшие школьники, хотя и охваченные раздражением и беспокойством, оказываются не в центре, а на периферии крупных политических событий. Характерными формами политических волнений, ими вызываемых, являются не революции, а такие действия, как поджоги, угрозы и оскорбления в адрес политических оппонентов".

Проблемы, порождаемые быстрым распространением начального образования, заставили некоторые правительства пересмотреть свою политику. К примеру, в дебатах по вопросам образования в восточном регионе Нигерии, происходивших в 1958 г., Азикиве высказал мысль, что начальное образование может превращаться в "непродуктивный социальный фактор", а один из членов кабинета напомнил, что Великобритания следовала "порядку, при котором сначала развивалось производство и повышалась его производительность, а потом обеспечивалась свобода образования. Не стоит начинать со свободы образования, поскольку должны существовать рабочие места, которые могли бы занять получившие образование, и только промышленность и торговля могут предоставить достаточное количество таких мест…". Нам следует поостеречься и не создавать политическую проблему безработицы. Грамотные и полуграмотные поставляют рекрутов для экстремистских движений, порождающих нестабильность. Бирма и Эфиопия имели в 1950-е гг. одинаково низкий душевой доход; относительная стабильность второй в сравнении с первой, вероятно, отражала тот факт, что среди эфиопов грамотных было 5%, тогда как доля грамотных среди бирманцев составляла 45%. Аналогичным образом Куба стояла на четвертом месте в Латинской Америке по уровню грамотности, когда она стала коммунистической, а единственный индийский штат, избравший коммунистическое правительство, Керала, также имеет самый высокий уровень грамотности в Индии. Ясно, что коммунисты обычно адресуются скорее к грамотным, чем к неграмотным. Много раз обсуждались проблемы, связанные с распространением избирательного права на большие массы неграмотного населения; говорили, что демократия не может удовлетворительно функционировать, если значительная часть электората не умеет читать. Но политическая активность неграмотных вполне может, как в Индии, оказаться менее опасной для демократических политических институтов, чем активность грамотных. Последние, как правило, имеют более сильные стремления (aspirations) и предъявляют правительству более высокие требования. Кроме того, участие в политике неграмотных с большой вероятностью будет ограниченным, тогда как активность грамотных имеет тенденцию расти как снежный ком с потенциально разрушительными последствиями для политической стабильности.

Экономическое развитие и нестабильность.

Социальная мобилизация повышает ожидания. Экономическое развитие, предположительно, повышает способность общества удовлетворять эти стремления и тем самым должно уменьшать социальную неудовлетворенность и порождаемую ею политическую нестабильность. Можно также предположить, что быстрый экономический рост создает новые возможности для предпринимательства и рабочие места и тем самым направляет на зарабатывание денег те амбиции и таланты, которые иначе могли быть использованы в заговорщической деятельности. На это, впрочем, можно возразить, что само экономическое развитие представляет собой в высокой степени дестабилизирующий процесс и что те самые изменения, которые необходимы для удовлетворения стремлений, на деле склонны порождать новые стремления. Высказывалась точка зрения, что быстрый экономический рост

1) разрушает традиционные общественные группировки (семью, класс, касту) и тем самым увеличивает "численность деклассированных индивидов… которые поэтому оказываются в обстоятельствах, благоприятных для зарождения революционного протеста";

2) порождает нуворишей, плохо адаптирующихся к существующему строю и плохо им ассимилируемых, но при этом претендующих на политическое влияние и социальный статус, соизмеримые с их новым экономическим положением;

3) повышает социальную мобильность, что тоже подрывает общественные связи и, в частности, способствует ускоренной миграции из сельских районов в города и тем самым способствует росту отчуждения и политического экстремизма;

4) повышает число людей, чей уровень жизни снижается, и тем самым может увеличивать разрыв между богатыми и бедными;

5) у некоторой части людей ведет к абсолютному росту доходов, но не относительному, увеличивая этим их неудовлетворенность существующим строем;

6) требует общего ограничения потребления ради повышения капиталовложений, рождая этим общественное недовольство;

7) повышает грамотность, уровень образования, охват средствами массовой информации, что ведет к росту стремлений выше того уровня, на котором возможно их удовлетворение;

8) обостряет региональные и этнические конфликты из-за распределения инвестиций и потребления;

9) расширяет возможности групповой организации и тем самым масштабы требований, предъявляемых группами правительству, до пределов, когда правительство оказывается неспособным их удовлетворять.

В той мере, в какой эти зависимости имеют место, экономический рост повышает материальное благосостояние, но еще более быстрыми темпами растет социальная неудовлетворенность.

Связь экономического развития, особенно быстрого, с политической нестабильностью нашла классическое изображение в данной Токвилем интерпретации Французской революции. Перед революцией, писал он, "общественное благосостоянии растет с невиданной доселе быстротой". "По мере того, как растет описанное мною благополучие, в умах, по-видимому, накапливается неудовлетворенность и беспокойство", и "именно тем областям Франции, где больше всего заметен прогресс, было суждено стать основными очагами революции". Подобный же рост экономического благополучия предшествовал, по мнению историков, Реформации, английской, американской и русской революциям, а также возбуждению и недовольству в Англии в конце XVIII и начале XIX вв. Мексиканская революция также произошла после двадцати лет впечатляющего экономического роста. Высокая корреляция темпов изменения душевого ВНП в течение семи лет перед успешным переворотом с масштабами насилия в таких переворотах наблюдалась в странах Азии и Ближнего Востока в 1955–1960 гг., но не в Латинской Америке. Сообщалось, далее, что опыт Индии в период с 1930-х по 1950-е гг. показывает, "что экономическое развитие вместо того, чтобы способствовать политической стабилизации, усиливает политическую нестабильность". Эти данные очевидным образом согласуются с тем наблюдением, что во время Второй мировой войны недовольство продвижением по службе было более распространено в военно-воздушных силах, чем в других родах войск, несмотря на то или благодаря тому что в действительности продвижение по службе в ВВС происходило и чаще, и быстрее, чем в других частях.

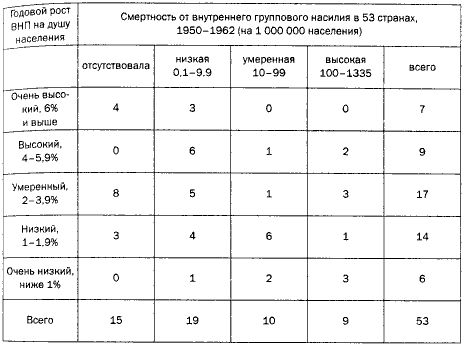

Существует, таким образом, множество очевидных подтверждений связи между быстрым экономическим ростом и политической нестабильностью. На более общем уровне, однако, связь между ними не столь ясна. В период 1950-х гг. корреляция между темпами экономического роста и внутренним групповым насилием была слабо отрицательной (-0,43). В Западной Германии, Японии, Румынии, Югославии, Австрии, СССР, Италии и Чехословакии наблюдались очень высокие темпы экономического роста, но было очень мало проявлений внутреннего насилия. В то же время в Боливии, Аргентине, Гондурасе и Индонезии наблюдалась высокая смертность от внутреннего насилия при очень низких, а в некоторых случаях отрицательных темпах роста. Аналогичным образом корреляция для 70 стран темпов роста национального дохода в 1935–1962 гг. с уровнем политической нестабильности в 1948–1962 гг. составила -0,34; корреляция между изменением национального дохода и колебаниями стабильности для тех же стран в те же годы была равна -0,45. Нидлер обнаружил, что в Латинской Америке экономический рост стал предпосылкой институциональной стабильности в странах с высоким уровнем политической активности населения.

Таблица 1.4. Быстрый экономический рост и политическая нестабильность

Источник: Bruce Russette et al., World Handbook of Political and Social Indicators (New Haven, Yale University Press, 1964), таблицы 29 и 45. Периоды, в которые измерялся рост, различаются, но в основном это 7-12 лет около 1950-х гг.

Эти противоречивые данные заставляют предполагать, что связь между экономическим ростом и политической нестабильностью, если она существует, должна быть непростой. Возможно, зависимость изменяется с уровнем экономического развития. На одном конце некоторая степень экономического роста необходима, чтобы сделать нестабильность возможной. Простая апелляция к бедности не выдерживает критики, поскольку люди, которые действительно бедны, слишком бедны, чтобы участвовать в политике, и слишком бедны, чтобы протестовать. Они безразличны, апатичны и мало подвержены воздействию средств информации и других стимулов, которые могли бы возбудить в них такие ожидания, которые подтолкнули бы их к политической активности. "Люди, испытывающие крайнюю нужду, - пишет Эрик Хоффер, - пребывают в страхе перед окружающим миром и не стремятся к переменам… Существует, таким образом, консерватизм обделенных, столь же глубокий, как и консерватизм привилегированных, и первый является столь же важным фактором сохранения общественного строя, как и последний". Сама бедность является барьером на пути нестабильности. Тот, кто думает лишь о том, где ему следующий Раз поесть, не слишком склонен беспокоиться о крупных преобразованиях в обществе. Бедные становятся маргиналами и постепеновцами, озабоченными только небольшими, но абсолютно насущными улучшениями существующей ситуации. Подобно тому как социальная мобилизация необходима для появления мотивов к дестабилизации, также и некоторая степень экономического развития необходима для появления средств дестабилизации.

На другом конце, где располагаются страны, достигшие сравнительно высокого уровня экономического развития, высокие темпы экономического роста оказываются совместимыми с политической стабильностью. Отрицательные корреляции между экономическим ростом и нестабильностью, приводимые выше, являются в значительной мере результатом соединения в рамках одного анализа высокоразвитых и слаборазвитых стран. Экономически развитые страны более стабильны и имеют более высокие темпы роста, чем страны-аутсайдеры. В отличие от других социальных индикаторов темпы экономического роста имеют тенденцию к прямой, а не обратной зависимости от уровня развития. В странах небогатых темпы экономического роста не очень сильно связаны с политической нестабильностью: для 34 стран с душевым ВНП ниже 500 долларов корреляция между темпом экономического роста и смертностью от внутреннего группового насилия составила -0,07. Таким образом, зависимость между темпом экономического роста и политической нестабильностью варьируется пропорционально степени экономического развития. На низких уровнях существует положительная связь, на средних существенной связи не наблюдается, на высоких уровнях эта связь становится отрицательной.