А. С. Автономов выделяет два вида партийных систем – свободно складывающиеся и принудительные. В рамках этой классификации основанием различения является юридическая возможность легального создания политических партий. В свободно складывающихся партийных системах создание новых партий юридически допускается (кроме тех случаев, когда речь идет об экстремистских объединениях или о партиях, осуществляющих деятельность в интересах иностранного государства). Данная классификация, однако, может предусматривать и более дробное деление.

Институциональные и социокультурные факторы развития партийных систем

Как уже отмечалось, развитие партийной системы в социуме обусловлено сложным комплексом взаимозависимых институциональных и социокультурных факторов. Этот вывод в настоящее время общепринятый и не нуждается в подробном обосновании. В числе ведущих институциональных факторов обычно выделяют два: избирательную систему и конституционно-правовой дизайн. Последний, в свою очередь, понимают в широком контексте (как форму государства – совокупность формы правления, формы государственного устройства и политического режима) и в узком – как принятую в той или иной стране модель распределения полномочий между властными структурами по горизонтали и по вертикали. "Выбор этих аспектов обусловлен тем простым обстоятельством, что именно им приписывается решающая роль в генезисе партийных систем". Организационное и политико-идеологическое развитие политических партий в значительной степени определяется взаимозависимостью партийной и избирательной систем. Эта взаимозависимость была подмечена еще Морисом Дюверже, сформулировавшим общую взаимосвязь способа голосования и системы партий:

› режим пропорционального представительства ведет к многопартийной системе с жесткими, независимыми и стабильными партиями;

› мажоритарное голосование в два тура ведет к многопартийной системе, партии которой характеризуются "мягкой" структурой, относительной стабильностью и склонностью к альянсам;

› мажоритарное голосование в один тур ведет к дуалистической системе с чередованием у власти больших независимых партий.

Двухпартийность, по Дюверже, способствует принятию мажоритарной системы с голосованием в один тур; наличие партии со структурой ордена заставляет ее избегать; естественная тенденция к союзам противостоит системе пропорционального представительства. "В конечном счете, система партий и избирательная система – две реальности, неразрывно связанные друг с другом, подчас их трудно разделить даже с целью анализа: большая или меньшая адекватность политического представительства, например, зависит от избирательной системы и системы партий, рассматриваемых в качестве элементов одного и того же комплекса, и нередко эти элементы невозможно изолировать друг от друга".

Взаимозависимость между типом избирательной системы и количеством партий, действующих в ее рамках, является на сегодняшний день если не общепризнанной, то доминирующей точкой зрения. Вместе с тем, применимость теорем Дюверже к формирующимся партийным системам является дискуссионной. По крайней мере, в российских условиях, когда до 2003 года на выборах в большинстве субъектов Федерации применялась мажоритарная система, вместо тенденций к формированию двухпартийной модели большинство мандатов в региональных легислатурах получали так называемые независимые кандидаты. Отсутствие видимого "эффекта Дюверже" объяснимо, вопервых, институциональной неоформленностью местных политических группировок, а во-вторых, отсутствием четких правовых требований к избирательным объединениям, что стимулировало дисперсный характер распределения голосов избирателей, создание множества мелких партий и блоков под одного либо нескольких кандидатов.

Очевидно, что сам по себе тип избирательной системы (понимаемый в узком смысле как способ трансформации голосов в мандаты) является важнейшим, но все же не единственным индикатором в наборе качественных характеристик системы организации выборов, включающей в том числе и такие показатели, как структура избирательных округов, условия выдвижения и регистрации кандидатов, возможности баллотировки независимых кандидатов, набор избирательных цензов и другие. Кроме того, всегда важным является вопрос о том, что чему предшествует – избирательная система партийной или партийная избирательной?

В этой связи заслуживает внимания мнение Роберта Мозера, считающего, что для стран с низкой партийной институционализацией пропорциональная система с порогами может обеспечить большее ограничение числа партий, чем мажоритарная. По его мнению, пропорциональная система повышает статус политических партий, обеспечивая их монополией на процедуры выдвижения кандидатов, чего нет при мажоритарных выборах. Однако частные замечания в отношении "теорем Дюверже" ни в коей мере не снижают ценности его главного научного вывода: избирательная система воздействует на структуру партийной системы, что делает возможным использование так называемой электоральной инженерии, то есть выбора таких параметров избирательной системы, которые делали бы возможным достижение определенной конфигурации партийно-политических сил в партийной системе страны или региона.

На развитие партийной системы страны значительное влияние оказывает форма правления, то есть принцип организации высших органов государственной власти и порядок распределения полномочий между ними. В зависимости от того, какой подвид форм правления положен в основу структуры высших органов государственной власти, определяется и степень влияния партий на общую направленность политического процесса.

Так, по мнению Мориса Дюверже, в целом развитие партий оказывается связанным с развитием демократии, то есть с расширением возможностей народного волеизъявления и прав парламентов. "Чем больше возрастают функции и независимость политических ассамблей, тем настоятельнее их члены ощущают потребность в объединении…" Если в парламентской республике или конституционной монархии, где правительство подконтрольно парламенту, партийные фракции и коалиции, по сути, определяют кадровый состав исполнительной власти, то в президентской республике, предполагающей жесткую модель разделения властей и автономию исполнительной власти от власти представительной, партии играют менее существенную роль, и, как следствие, имеют более аморфную организационную структуру.

Анализируя проблемы становления многопартийности в современной России, многие исследователи не без основания считают президентскую республику одной из главных причин, негативно сказывающихся на состоянии и перспективах развития партийной системы.

Этот вывод, ставший почти хрестоматийным, однако, не столь однозначен и универсален. Признавая, что парламентская республика создает большие возможности для активного участия партий в жизни страны в плане полномочий по формированию состава правительства и осуществления контроля за его деятельностью, одновременно необходимо заметить, что в современном обществе форма правления является пусть и важным, но все же лишь одним из факторов развития партийной системы. В условиях, когда парламентская республика сочетается с отсутствием конкурентных механизмов политического представительства, отсутствуют и стимулы к развитию партий, более того – "беспартийный" депутатский корпус зачастую объективно не заинтересован в укрупнении и усилении позиций последних. Кроме того, российский опыт красноречиво доказывает: усиление роли партий в общественно-политической жизни страны, расширение их кадровых прерогатив и возможности участия в политической жизни может происходить и в условиях укрепления института президентской власти, когда такое усиление – один из элементов внутриполитического курса, обеспечиваемого политическим ресурсом главы государства.

Помимо формы правления огромное влияние на развитие института политических партий и характер их правового регулирования оказывает и форма государственного устройства, которая, в конечном счете, предопределяет структуру территориальной организации политических партий, выстраиваемую в соответствии с национально-государственным и административно-территориальным делением. Установленный порядок разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления предусматривает разграничение их компетенции и в вопросах правового регулирования политических партий.

Практика показывает, что форма государственного устройства не имеет такой жесткой взаимосвязи с типом партийной системы (однопартийная, двухпартийная, с преобладающей партией и другие), как, скажем, форма правления. Однако в федерации обычно существуют более широкие возможности для участия политических партий в выборах: многоуровневый характер организации власти создает больше возможностей для институционального выражения политического и идеологического разнообразия и зачастую обусловливает большую, чем в унитарном государстве, децентрализацию организационного строения политических партий (хотя данная тенденция и не универсальна).

Зачастую институт политических партий "вплетается" в сложную систему решения организационно– кадровых вопросов (например, в Российской Федерации политическая партия, получившая наибольшее число голосов на выборах по партийному списку, вправе в установленном законом порядке инициировать предложение по кандидатуре на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации).

На формирование многопартийности влияет и политический режим, в условиях которого функционируют партии (под политическим режимом в данном случае понимается система приемов, методов, форм и способов осуществления политической власти в обществе, политика органов государственной власти по отношению к гражданам и их объединениям).

Можно с достаточной степенью уверенности утверждать о наличии детерминирующей причинной связи между характером политического режима и развитием политических партий. Если тоталитарный режим подразумевает установление жесткой однопартийной системы (либо сосуществование партии-гегемона и партий-сателлитов), предполагающей монополию на политическое господство, то авторитарный режим в принципе не исключает существования многопартийности, пусть даже в деформированной и эфемерной форме. Если однопартийная система однозначно свидетельствует о недемократическом характере общества, то двухпартийность либо многопартийность не имеют прямой корреляции с политическим режимом.

Вместе с тем, анализируя влияние современного политического режима на структурирование политических партий, следует учитывать и конкретно-исторические особенности развития страны. Ведь усвоение демократических институтов и образцов политического поведения нередко имеет лишь внешний формальный характер: в таких условиях нередко главную роль играют теневые субъекты политики (иногда и "внешние" по отношению к той или иной стране), в то время как фактическое влияние партий незначительно. Поэтому наряду с институциональными факторами на процесс организационно-политического становления института политических партий значительное влияние оказывают факторы социальнокультурного плана. Последние во многом определяют адекватность политических институтов сложившемуся укладу общественной жизни, его обусловленность внутренними закономерностями социального развития.

Представляется, что существование устойчивой многопартийной системы предполагает наличие множественности социальных субъектов, существование и взаимодействие устойчивых либо активно формирующихся социальных групп с объективно обусловленным и осознанным социальным интересом и с возможностью его реализации путем участия в общественной жизни оказывает комплекс элементов общей культуры социума (идей, ценностей, установок, стереотипов, традиций, правил поведения), в том числе и правовой культуры.

Эффективная многопартийность может стать реальностью лишь в том случае, "если привитие и институционализацию демократических форм политической самоорганизации общества не сводить к простому набору готовых норм, принципов и институтов западной демократии. Перспективы модернизации и демократизации в значительной степени зависят от состояния сознания народа, от степени его готовности принять и реализовать основные принципы и нормы рынка и политической демократии. Иначе говоря, необходимо, чтобы каждый народ созрел для соответствующих форм и механизмов политической самоорганизации".

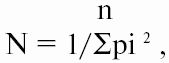

В рамках избирательного процесса далеко не все партии оказывают влияние на ход выборов и не все являются значимыми с точки зрения избирателя и партийно-политической системы. В этой связи с 1970-х годов в рамках эмпирических исследований партийных систем разработаны технологии расчета так называемого эффективного числа политических партий, реально воздействующих на государственную политику и избирательный процесс, которое всегда меньше, чем общее число партий, участвующих в выборах. "Образование эффективного, а не действительного числа партий состоит в том, что оно предоставляет точный способ для различения между значимыми и менее значимыми партиями. Формула индекса является такой, когда каждая партия взвешивается посредством возведения в квадрат".

Очень маленькие партии представлены слабо в индексе, а большие вносят в него больше". Впервые индекс эффективного числа политических партий предложили Рейн Таагепера и Макку Лааксо. Формула, которую они предложили для расчета, выглядела следующим образом:

где pi – доля мест, полученных i-й партией на выборах.

В дальнейшем различными исследователями на базе этой формулы были разработаны ее модификации: эффективное число электоральных партий (ENPV) и эффективное число парламентских партий (ENPS). Соответственно в качестве множителя рi в первом случае выступает доля (в процентах) голосов, полученных i-й партией на выборах, а во втором – доля мест, полученных i-й партией на выборах.

Эмпирические исследования партийных систем с построением математических моделей, несомненно, обогащают спектр наших представлений о партийной системе страны или региона. Вместе с тем, доверяться математическим методам особенно не стоит: ведь в вопросах политических симпатий и антипатий избирателей рассчитанные по формулам количественные показатели далеко не всегда отражают структуру электоральных предпочтений избирателей и тенденции развития общества.

Развитие партийной системы России

С конца 80-х годов прошлого века и по настоящее время российская партийная система неоднократно менялась под влиянием внутренней общественно-политической ситуации в стране. В результате за последние 20 лет накоплен огромный опыт партийного строительства, который еще долго будет подвергаться осмыслению и переоценке. Быстротекущая динамика политической ситуации в России приводила к тому, что партии, еще недавно являвшиеся показателями нового этапа в общественном развитии страны, свое дальнейшее организационное и идейно-политическое саморазвитие осуществляли уже в условиях кардинально изменившейся общественно-политической ситуации и либо приспосабливались к переменам, либо становились своего рода политическими рудиментами, продолжая свою деятельность по инерции.

Так, образование на рубеже начала 1990-х годов значительного количества карликовых партий (от монархистов до анархистов и либертарианцев) имело в своей основе объективные закономерности, связанные с раскрепощением политического сознания общества, освобождением от оков пребывающей в кризисе тоталитарной идеологии. В дальнейшем, однако, эти партии в абсолютном большинстве ушли на обочину политической жизни, что также объяснимо изменением как структуры общественных отношений, обогатившей возможности реализации потребности в самовыражении, так и с повышением уровня требований, предъявляемых избирателями к политическим партиям.

История становления российской партийной системы в своем развитии насчитывает пять этапов, каждый из которых обозначил собой качественные сдвиги в ее развитии:

› период вызревания предпосылок к созданию политических партий в рамках однопартийной системы (1986-1988);

› период действия народных фронтов и создания протопартийных структур (1988-1989);

› законодательное допущение многопартийности и первая волна образования партий в рамках кризиса однопартийной системы (1990-1991);

› партийная система "августовской республики" (1991-1993);

› система поляризованного партийного плюрализма (1993-2000);

› принятие Закона "О политических партиях" и формирование новой партийной системы (с 2001 года).

Первые два периода в совокупности составляют этап "внутриутробного" развития российской многопартийности, а последующие четыре – этапы ее функционирования и развития в условиях правовой легитимации института политических партий. Опыт развития российской партийной системы сегодня является особенно ценным при анализе дальнейших тенденций ее развития.

Первый этап партийного строительства в современной России: 1986-1988 годы. Начальная стадия становления российских политических партий проходила в условиях нарастающего кризиса советской власти, нарастающих трудностей экономики и невиданного в истории СССР оживления общественно-политической жизни страны.

Прообразами первых политических партий стали неформальные (1986-1988) общественно-политические кружки и дискуссионные клубы.