Основным потребителем советского сырья стала Европа. Экономическая система Евразии, по мере наращивания советского углеводородного экспорта, приобретала все более именно европоцентричный характер. Прежнее советское экономическое районирование меняло характер, значение традиционных советских индустриальных регионов и агломераций падало. Увеличивалась технологическая зависимость СССР от европейских стран. Польша, Чехословакия, ГДР превратились в интегрированный индустриально-технологический комплекс, во многом альтернативный восточноукраинскому индустриальному ядру и традиционным советским индустриальным регионам.

Именно в Восточную Европу осуществлялось быстрое перемещение заметной части индустриально-технологического ядра всей огромной экономической системы СЭВ. Разумеется, наукограды и объекты, наиболее важные для обороны СССР и СЭВ, по-прежнему находились в основном в России. Но рядом с традиционным индустриально-технологическим ядром уже возникло новое явление – восточноевропейский комплекс научно-индустриальных структур, важных для всего СЭВ. Не существовало некой целенаправленной политики по формированию в Польше или Чехословакии нового ядра всего "социалистического содружества" вместо, скажем, восточно-украинского индустриального очага. Имело место прагматичное использование новых возможностей для экономического роста, образовавшихся вследствие освоения Западной Сибири.

Все восточноевропейские страны в 60-80-х годах развивались однотипно. Советский Союз наращивал поставки им углеводородного и иного сырья, а западноевропейские государства широко кредитовали восточно-европейцев, инвестируя в основном в развитие перерабатывающей промышленности.

В течение 70-х годов восточно-европейцы получили кредитов и инвестиций примерно в одной пропорции: около 1 млрд. долларов на 1 млн. населения. Фактически происходила быстрая внутренняя производственно-технологическая интеграция стран ЕЭС и европейских участников СЭВ. Геополитическое значение этой внутренней европейской интеграции было важнее интеграции внутри СЭВ. Восточноевропейские социалистические страны, сближаясь с западноевропейскими странами, становились элементами более мощного индустриально-технологического организма, нежели тот, который поддерживал существование СССР. Транзитные трубопроводы, проходившие по территории восточноевропейских стран, дополнительно стягивали в единое целое эти страны и страны Европейского экономического содружества. Внутри всей Евразии складывалась новая система неэквивалентного обмена, где индустриальным ядром выступала интегрированная Европа, а сырьевой частью – пространство СССР.

Однако в целом индустриальный комплекс Украины и глубинных районов СССР развивался, работая на поддержание самостоятельной экономической системы СССР. В Москве, Донбассе или Кривом Роге развивалась в основном уже сложившаяся там технологическая культура. Существующая много десятилетий инфраструктура вокруг традиционных индустриальных центров также поддерживала устойчивое независимое экономическое пространство государства с центром в Москве.

Для БССР также важна географическая близость к Московской агломерации. Развитие коммуникаций между Россией и Европой автоматически усиливало, и усиливает ныне вовлеченность Беларуси в контекст развития Московской агломерации. Обычно свыше 30 % торговли РБ и РФ приходится на Москву.

Парадоксальная, конечно, ситуация: усиление интеграции России и Европы влекло и влечет за собою усиление европейских стимулов для развития белорусской экономики, особенно экспортной промышленности: новые коммуникации через Беларусь, все большие объемы углеводородного сырья, проходящего через белорусскую территорию. Одновременно те же факторы втягивают Беларусь в производственную кооперацию и экономическую интеграцию в основном на востоке прежде всего в Москве. Глядя на индустриальный, а не сырьевой характер белорусской экономики, кажется логичной интеграция Беларуси прежде всего в Европу. И все же, в силу одного только притяжения Московской агломерации, Беларусь может сохранить индустриальный облик своей экономики и далее, не втягиваясь слишком глубоко в производственную кооперацию на западе.

Интеграция России и Европы усиливает заинтересованность белорусской экономики в российском экономическом пространстве. Европейская интеграция превращает белорусскую промышленность в элемент неэквивалентных отношений внутри России, где Беларусь выступает в роли части того полюса, который нависает над внутренней российской "Африкой" сырьевых регионов. Усиление белорусско-российского экономического сотрудничества по мере европейской интеграции – естественный процесс субрегиональной европейской интеграции, а не попытка выстроить противостоящую Большой Европе геополитическую целостность со столицей в Москве. Альтернативная Большой Европе конфигурация на востоке – это только такая конфигурация, в составе которой находятся Россия и Восточная Украина.

Конфигурация Беларусь – Россия не имеет антиевропейской потенции. Белорусско-российское сближение в ходе европейской интеграции – всего лишь местная особенность формирования Большой Европы.

При всей неожиданности этого уникального обстоятельства надо принять его как элемент белорусского феномена, как одно из локальных правил, по которым развивается Беларусь.

К середине 90-х годов ХХ столетия социально-экономическая система региона между Балтийским и Черным морями должна была перейти в качественно новое состояние. Этот переход не состоялся в силу ряда причин, но его параметры мы хорошо видим на основании уже упоминавшихся программных документов КПСС. В случае выполнения этой программы и сопутствующих процессов в Польше почти исчезала слаборазвитая полоса, состоявшая из Прибалтики, бывшей Восточной Пруссии, Западных Беларуси и Украины. Вместе с исчезновением этой полосы истощался местный демографический ресурс индустриального развития и, по сути, завершалась послевоенная урбанизация и индустриализация региона.

Попробуем вообразить себе, что Польша, ГДР, Чехословакия, Беларусь, Украина, Прибалтика не потеряли, а нарастили свою промышленность в 90-х годах. Это бы потребовало обязательного быстрого освоения Ямальских и туркменских месторождений газа, северных месторождений нефти, проведения новых трубопроводов из России и региона Каспия в Европу. Вероятно, потребление основных энергоресурсов в регионе выросло бы не менее чем наполовину, как и их транзит через Украину и Беларусь. Новые АЭС дополнительно усиливали бы местную экономику и придавали ей устойчивость. Калининград, Клайпеда, Вентспилс стали бы крупными гражданскими портами, стимулирующими развитие припортовых регионов и связи между странами, расположенными у берегов Балтийского и Черного морей.

Регион выглядел бы совсем неплохо и при сравнении с развитыми странами Западной Европы. Интеграционные процессы между западноевропейскими развитыми государствами и достаточно развитыми восточноевропейскими соседями влекли за собою очень быстрое появление сообщества европейским стран, обладающего общими социально-экономическими структурами. Эта новая европейская общность имела потенциал очень быстро стать ведущим экономическим пространством, естественным центром и для экономической системы Советского Союза.

К середине 90-х годов предстояло выработать новые большие проекты уровня мелиорации Полесья, которые бы усилили внутренние производственные связи между разными частями региона и позволили использовать его потенциал более эффективно. Некоторые из этих новых проектов просматривались уже в начале 80-х годов: развитие портов на Балтийском море, завершение мелиорации Полесья, что позволяло полностью убрать географическую полосу, разделяющую инфраструктуру региона на две части, превращение радиоэлектронной промышленности в одну из основных для базовых отраслей региона, что позволяло именно посредством этой отрасли выйти на глобальный уровень в начинавшейся информационной революции. Производство мобильных АЭС как одной из основ местной атомной промышленности.

Именно на этой стадии в регионе произошел ряд событий, которые прервали его плавное развитие: чернобыльская катастрофа, коллапс Советского Союза, создание Европейского союза. Каждое из этих событий сохраняет свое влияние на регион и на Беларусь. Это влияние долгосрочное и глубокое.

Чернобыльская катастрофа привела к образованию обширного региона экологического бедствия на стыке границ Беларуси, Украины и России. На ликвидацию последствий аварии были брошены громадные средства, которые в иной ситуации были бы инвестированы в развитие производственных проектов. В обществах трех стран распространились антиядерные, даже антииндустриальные настроения и страхи, что затормозило развитие многих важных производственных проектов. Прежде всего стало невозможно строительство новых атомных электростанций, объективно необходимых региону.

Распад Советского Союза привел к появлению устойчивых границ, препятствующих миграции сельского населения Беларуси в другие бывшие республики СССР, прежде всего в города Литвы и Латвии.

Традиционно избыточное сельское население приграничных районов ориентировалось на миграцию в близкие крупные города – Вильнюс и Даугавпилс. Ныне эта возможность отсечена, а миграционный потенциал северо-западных сельских районов Беларуси сохранился. Отсюда повышенное миграционное давление на белорусские города из сельских регионов вдоль границы с Литвой и Латвией. Эта проблема имеет немалую культурно-политическую специфику: население вдоль границы с Литвой и Латвией – преимущественно католики, которые обычно считают себя поляками, и поляки. При каких-то обстоятельствах приход значительных масс сельских мигрантов-поляков в Минск или, например, в Гродно способен привести к осложнению отношений между поляками и иными культурными группами городского населения Беларуси, к трансформации культурно-конфессиональных групп в клановые группировки, культурные общины и к их уже организованному противостоянию.

Советское наследство

Каждая страна бывшего СЭВ, каждая республика бывшего СССР подошла к распаду СССР с собственным, специфическим советским наследством. Беларусь получила от Советского Союза уникальную, беспрецедентную для бывшего Советского Союза и Восточного блока социально-экономическую структуру. Уникальность советского наследства является одним из ключевых факторов, определяющих политику Беларуси до сих пор.

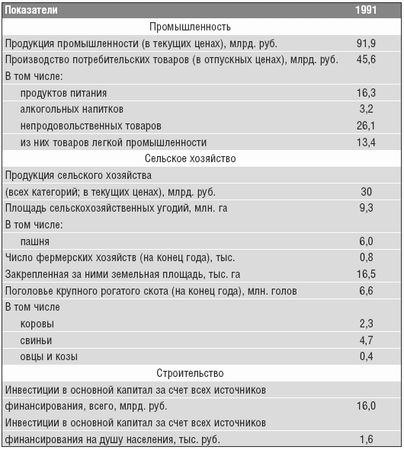

Этой уникальной особенностью являются в первую очередь структура и значение белорусской промышленности для небольшой страны (см. табл. 5).

Таблица 5

Белорусская экономика в 1991 году

Подобно большинству остальных союзных республик бывшего СССР, максимальный уровень производства был достигнут Беларусью в 1990 году. К этому году республика обладала промышленностью, которая отправляла за пределы БССР примерно 80 % всей производимой продукции. Ни в одной стране бывшего Восточного блока доля экспорта в промышленном производстве не была столь высока – в Чехословакии за пределы страны уходило около 60 % продукции промышленного производства, что считалось очень высоким уровнем.

Среди республик бывшего СССР по этому показателю с Беларусью могла сравниться лишь Армения, у которой столь высокий уровень экспортного производства образовался в силу расположения на ее территории лишь нескольких крупных производств, определивших лицо промышленности, – Армянской АЭС прежде всего.

Среди союзных республик Беларусь занимала по промышленному производству третье место после РСФСР и УССР, постепенно уступая почетное третье место Казахской ССР, обладающей большими населением, природными ресурсами и территорией.

Белорусская промышленность отличалась очень высокой концентрацией производства: около половины всех занятых здесь приходилось на предприятия, где насчитывалось свыше 500 человек персонала. Всего в промышленности было сосредоточено около половины всех занятых в народном хозяйстве Беларуси. Это очень значительный показатель. В развитых странах Европы, прошедших через структурную перестройку своих экономик в ходе перехода к постиндустриальному развитию, доля занятых в секторе услуг поднялась примерно до 60 % населения, в то время как доля занятых в промышленности составляет до 15 % занятых.

Белорусская промышленность, по сути, была представлена несколькими десятками крупных объединений вокруг головного предприятия, определявшего основные характеристики всей отрасли. Среди них:

› Минский тракторный завод (самый крупный тракторный завод в СССР, в 1990 году произвел около 100 тыс. тракторов). В производство тракторов были так или иначе вовлечены до 100 тыс. человек;

› Минский автомобильный завод (в 1990 году произвел около 40 тыс. грузовых автомобилей). Свыше 10 тысяч занятых;

› Белорусский металлургический комбинат в г. Жодино. Свыше 10 тысяч занятых;

› ПО "Интеграл", производитель элементов и микросхем. Свыше 10 тысяч занятых;

› Белорусский автомобильный завод, БелАЗ. Один из крупнейших в мире производителей большегрузных грузовых автомобилей.

Белорусские экспортные предприятия были мало заинтересованы в экономическом пространстве БССР. Их выживание, их развитие зависело от успеха на экономических пространствах, расположенных вне Беларуси.

Белорусская промышленность отличалась очень высокой долей промышленной кооперации с предприятиями, расположенными вне Беларуси – в основном в России. Около 80 % комплектующих для промышленных гигантов завозилось в БССР извне.

Гиганты возникли в БССР не вследствие перехода на более высокий уровень развития местных промышленных производств, они были размещены на территории республики по соображениям союзного центра. Их интеграция в экономическое пространство самой БССР была минимальна. Так, БССР не нуждалась в продукции БелАЗа, т. к. почти не имела карьеров, где могли бы быть применены огромные самосвалы.

Стоит также отметить, что белорусские промышленные гиганты, согласно принятой в Советском Союзе системе подчинения, относились к предприятиям союзного подчинения. Их функционирование напрямую зависело от решений, принимаемых в Москве. Влияние собственно белорусского республиканского руководства на этот промышленный комплекс зависело от степени политического веса этого руководства в Москве.

Белорусские гиганты, как правило, являлись головными предприятиями для тех технологических цепочек, в которые они были вовлечены в масштабе СССР. Поэтому они развивали технологию производства продукции, на которой специализировались, и осуществляли сборку конечного продукта из комплектующих, поступающих из разных регионов СССР. В каком-то смысле эти промышленные гиганты можно сравнить с транснациональными корпорациями, для которых БССР выступала "страной базирования".

Конечно, в некоторых секторах белорусские предприятия сами являлись лишь поставщиками комплектующих для головных предприятий, расположенных вне БССР. Прежде всего это касается военно-промышленного комплекса – на территории республики практически не производилось оружие. Предприятия белорусского ВПК в основном были специализированы на поставках электроники, оптики, отдельных комплектующих для крупных заводов, расположенных в основном на территории РСФСР и УССР. При этом доля занятых в белорусском ВПК была значительна и составляла свыше 10 % всех занятых в промышленности.

Однако в целом белорусская экспортная промышленность была представлена именно головными предприятиями, и ее промышленность имела в основном гражданский характер. От их развития зависело продвижение всей экономики Беларуси, тогда как прочая часть экономики БССР в основном представляла собой систему обслуживания нужд этих промышленных гигантов.

Система среднего, среднего специального и высшего образования БССР была приспособлена к подготовке кадров прежде всего для крупной промышленности. С 60-х годов БССР в целом отказалась от привлечения специалистов и квалифицированных рабочих из России и Украины и основную часть специалистов готовила собственными силами. Это хорошо заметно по этнической структуре населения БССР: согласно Всеобщей переписи 1989 года примерно 78 % населения БССР составляли белорусы, еще около 4 % – поляки. Свыше 80 % населения БССР в 1989 году – однозначно местные по происхождению люди. Русские в БССР в 1989 году составляли около 13 % населения и в основном попали на территорию БССР после окончания войны с нацистами в ходе восстановления народного хозяйства Беларуси, разрушенного войной, и были заняты в основном в крупном промышленном производстве в городах (см. табл. 6).

После создания современной системы образования в 60-х годах Беларусь готовила кадры для своей промышленности в основном из числа выходцев из деревни, и темпы притока населения в БССР из других республик бывшего СССР резко замедлились. Надо заметить, что по доле титульной нации в составе населения союзной республики БССР уступала лишь Армении (96 % в Армянской ССР составляли армяне) и Литве (литовцы – около 80 % населения Литовской ССР).

Таблица 6

Уровень образования в Беларуси в 1991 году