Если кто-то думает, что они имели в виду возможную гибель отчаянного, по их мнению, человека, то он глубоко заблуждается. Забитые, живущие в таёжной глухомани малообразованные мужики были в чём-то под стать критикуемому ими Афанасичу, хотя сами в небо не стремились и самолётов не строили. Опасались они не на шутку санкций сверху за этакую вольность – летать. Да как такое может позволить начальство, чтобы мужик сам строил себе самолёт да разлётывал на нём, подобно вольной птице?! Никак не позволит! В их мозговой и генетической памяти глубокий след оставили события тридцатых годов, крепко задевшие местное население. Недалеко от Залазны раскинулись страшные Кайские леса – туда в период коммунистических репрессий были сосланы многие тысячи вятских кулаков и староверов. То есть людей, которые осмелились жить по своим законам и правилам. Многие из них в этих лесах и сгинули бесследно. Видевшее это старое поколение хорошо усвоило, к чему приводит непослушание.

Но разве могут какие-то неприятности остановить мужика, вкусившего счастья свободного полёта над землёй?! У Афанасича в ангаре рос новый самолёт. И хотя жрал он кучу денег и всё свободное время, жена вятского Икара Людмила Викторовна реагировала на это очень разумно. Она почти не видела мужа дома, но относилась к его странному увлечению с уважением и пониманием. Как могла его поддерживала, пособляла сообразно своим возможностям. Но главное – просто понимала его.

– Последние годы уж такие тяжёлые были, – рассуждала она. – Мужики вокруг чуть ли не поголовно спиваться начали. Стали гибнуть по пьяни, словно мухи на липучке. Уж лучше пусть мой самолёты строит и на небесное дело деньги тратит. Лятать тоже опасно, конечно. Но всё лучше, чем от водки проклятущей гибнуть…

Однако же не все поголовно спивались. В небольшом райцентре Омутнинске, что в двух десятках вёрст от Залазны, несколько мужиков тоже строили самолёты! В условиях глубочайшего подполья, как сопротивление во времена фашистского нашествия, – власть-то районная совсем рядом – и потому, порой совсем не зная друг о друге. Все поголовно – абсолютно неграмотные в авиастроении. Но каждый вслепую искал путь в небо. Свой путь в небо. Не имея ни специальной литературы, ни нужных для этого дела инструментов, ни материалов. Только неистребимое желание летать и святая вера в то, что так оно и будет.

Сталевар Владимир Сергеевич Саулов свою квартиру на четвёртом этаже преобразовал в настоящий авиазаводик. Готовый, собранный в жилище самолёт он сначала разбирал на отдельные части и через балкон спускал вниз на верёвке. А потом собирал на месте испытаний. Шофёр Александр Викторович Шиляев ради главного дела своей жизни из городской благоустроенной квартиры вообще перебрался в старый дом, купленный в глухой деревне и превращённый в ангар. И таких беззаветных энтузиастов в одном только Омутнинском можно было насчитать десятка полтора. Думали, строили. Будили тишину своими несовершенными движками, резали небо самодельными винтами. Падали, но снова взлетали. Случались, конечно, и трагедии.

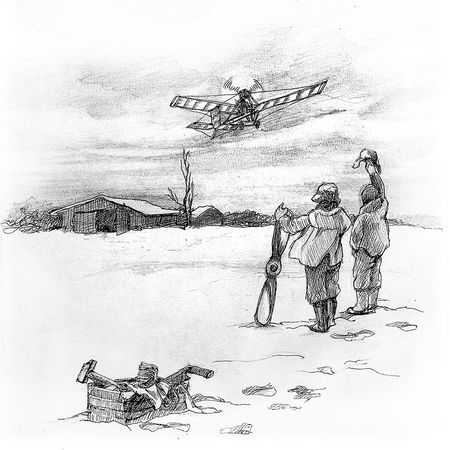

Как-то над Залазной (к тому времени и Трапезников, и омутнинские воздухоплаватели уже познакомились друг с другом) испытывали новую модель самолёта. Пилотировал Николай Вассанов. Он удачно взлетел. Набрал высоту, сделал несколько больших кругов. Всё шло прекрасно. Внизу ликовали без меры. Израненный, но счастливый Саулов, отбросив в сторону ставшие уже родными костыли, прыгал от радости на одной ноге, как обычно размахивая над головой рукой с поднятым большим пальцем, – жест высшей оценки происходящего и выражающий самые светлые эмоции. А когда пилот пошёл на посадку, самолёт вдруг резко завалился набок, вошёл в короткое пикирование и камнем рухнул на землю. В этой ситуации ему нужен был один мощный рывок двигателя, резкое увеличение винтовой тяги для выхода из неожиданного пикирования. Но хиленький мотоциклетный мотор на такое не был способен. И только что парящая в небе, послушная воле человека двукрылая машина рухнула безжизненной массой вниз. Бесшабашный и всегда весёлый Колюха Вассанов, несколькими минутами ранее уверенно садящийся в самолёт, лежал теперь перед своими друзьями-соратниками в нелепой позе, переломанный и окровавленный. Мучительно умирал, а они толпой рыдали над ним, не в силах хоть чем-то помочь, что-то изменить в жёстокой логике бытия и стремлении нарушить испокон веков заложенный ход жизни двуногого нелетающего существа.

– Эх, – сокрушался потом Трапезников, – ему бы движок хороший. И вышел бы, вышел бы, ей-богу… Ну почему в отечестве нашем не выпускают моторов для самодельных мини-самолётов?! Продай мне хороший мотор, материалы для конструкции да дай почитать что-нибудь – да я самый лучший, самый сильный, самый безопасный в мире самолёт построю!

Сам он бился раз шесть. Пока не смертельно.

– Да нет, ничего страшного, – с явным пренебрежением к собственной персоне вспоминал он эти случаи. – Ну, отлежишься маленько, кости срастутся. Машину соберёшь заново, и – вперёд!

Самодеятельные омутнинские авиастроители доверились одному из журналистов, Николаю Варсегову из "Комсомольской правды", от которого я узнал эту историю, и он был допущен на их секретную авиабазу. Увидел там журналист деревянные полуразвалившиеся постройки, принадлежавшие некогда какой-то организации, а сейчас – опять же подпольно – занятые ими и превращённые в маленький самолётный заводик. В немыслимо холодном, неосвещённом помещении стояло несколько весьма непохожих один на другой самолётов.

– Обратите внимание, – гордо говорил один из умельцев, ласково проводя рукой по фюзеляжу почти готовой машины, – мотор свой, а всё остальное – краденое. Да-а! Куда деться – по-честному ничего не достать. Приезжаешь, например, на фанерную фабрику, идёшь к большому начальнику, мол, дядя, выпиши метра три фанеры, любые деньги по счёту заплатим! А он в ответ: "Что ты, что ты! У меня каждый квадратный сантиметр на учёте (у самого же вся дача этой фанерой обшита). Ни-и, ребята, и думать не могите". Ну, идёшь тогда в гастроном за бутылкой, потом – к барыгам на пилораму… и вывози хоть машиной фанеру эту. Так-то.

– Я тут тоже недавно кусочек нержавейки в своей шараге стырил, – подхватил другой. – Ой, что тут началось! Штраф, общественное порицание. Срочный выпуск "молнии", дескать, несун на производстве. Охраннику – чуть ли не орден на впалую грудь… А где, говорю, взять-то, если мне для дела надо? Иди, говорят, на свалку – там этакого добра тонны пропадают.

– Когда Колюха-то разбился, ну, думали, всё! Непременно заарестуют, – вспомнил Саулов. – Такое завертелось! Начали таскать всех, а у меня, как назло, нога сломана была. Весь в гипсе – я перед этим тоже здорово разбился. Долго потом скрывались, прятались – кто где мог…

И после некоторой паузы, закончил он со вздохом:

– А ведь лятать-то надо…

Боже мой, в конце второго тысячелетия от Рождества Христова, когда мир раскрыл уже тайны атома, как у себя дома освоился в небе, вышел в ближний космос, высадился на Луну… Тут, в глуши России малограмотные мужики с нуля, без какой-либо технической и теоретической помощи упорно торят свой путь в небо! Золотые мои мужики, ненаглядные! Как я счастлив, что вы есть, соотечественники мои! И не для славы, не для денег, презирая боль и смерть, осуждения и суровые санкции, не расстаётесь с сердечной мечтой земного существа – заветной мечтой о полёте. И летаете! Отдавая порой за это счастье саму жизнь. Ибо пока жив в человеке такой огонь, пока есть на Земле такие люди, человечество не погибнет и будет двигаться вперёд, к совершенству. Низкий вам поклон за это.

Но откуда, откуда в ползающем по самой поверхности планеты существе, человеке, этакая тяга ввысь? Не от просторов ли российских, сопоставимых по необъятности с самим небом? Не от того ли, что русские села да деревни расположены, как правило, не в низинах – у родника, речки, – а на самом высоком холме местности? Или, наоборот, сами поселения на Руси взлетают повыше от устремления к небесной синеве людей, которые их строят?

Кто его знает!

Может, завесу этой тайны приоткроет рассказ самого летающего мужика Трапезникова.

– Родное моё село Нагорное стояло на высоком берегу реки Вятки. Дом у отца был большой, рубленый, и окна выходили на реку. Да-а. И было мне тогда лет шесть, залез я как-то на подоконник, глянул вниз, вдаль… Господи! Красота-то какая! Внизу вода под солнцем играет, а на том берегу сено косят, и так это далеко-далеко всё видно, аж дух захватывает… Слышу: ищут меня по всей избе, кличут, а из-за шторы-то им меня не видно. А я не могу ни оторваться, ни отозваться… Вот мне вчера полвека стукнуло, а до сих пор красота эта перед глазами стоит. Знать, и деды красоту понимали, оттого и места для жительства вон какие выбирали. Но с бугра смотреть – одно дело, а как в небо подымешься да поплывёшь над всем этим… вот это картина! Это уж не расскажешь, не объяснишь…

Однако есть у этой тайны другое объяснение, идущее от социальных корней того общества, где выросли эти мужики, где жили их деды и прадеды. Не столь романтическое, но зато очень понятное.

Смею предположить, что причины неиссякаемой тяги в небо искать надо не только во взбежавших на вершины холмов российских поселениях. Но в большей степени – в веками насаждаемом на Руси подавлении человека государством, низведении личности в лучшем случае до винтика в огромной производящей блага для правителей машине, но чаще – до положения раба. Будь то княжеское правление или монголо-татарское иго, царское крепостничество или тоталитарный советский режим. Вот в российском человеке и родилась, скорее всего, неосознанная – как форма компенсации за многовековое порабощение – потребность выразить себя в чём-то совершенно особенном. А что может быть лучше, чем свободные полёты? И потянулись люди, как птицы, в небо.

После той ужасной смерти Колюхи Вассанова до Трапезникова в его глухом углу Залазна добрались не скоро. Но добрались всё же. Пришла-таки повестка явиться в областную прокуратуру. Владимир Афанасьевич сразу понял для чего. И подготовился соответственно. Спрятал надёжно свою последнюю машину и прихватил с собой несколько фотографий, на которых были засвидетельствованы обломки предыдущих разбитых летательных аппаратов. Там, в прокуратуре, суровый начальник, хранитель советского закона, долго растолковывал ему, какой есть опасный преступник летающий мужик и сколь сурово должно быть к нему наказание. Намекал даже на Кайские леса и говорил, что машину придётся уничтожить. Трапезников в очередной раз вытер со лба холодный пот и показал свой аргумент – принесённые фотографии:

– Вот, всё, что осталось…

Следователь рассматривал исковерканные части самолёта с улыбкой. И, даже как-то смягчившись от увиденного, произнёс:

– Твоё счастье, что вовремя разбился. А теперь бери бумагу и пиши: "Я, Трапезников В. А., такой-то, такой-то. Обязуюсь на всех построенных мною самолётах не летать". Число и подпись.

Владимир Афанасьевич сделал всё, как было велено, взял свою смятую кепчонку и пошёл к двери.

– Стой! – закричал опомнившийся следователь. – Назад! Знаю я вас. Ведь ты какую-нибудь каракатицу с винтом построишь, дескать, это не самолёт, и полетишь снова! Значит перепиши бумагу так: обязуюсь на всех построенных мною летательных аппаратах не летать.

Скрепя сердце, Трапезников написал и это. Пока добирался домой, всю дорогу проклинал себя за совершённое. Зачем подписал? Что теперь делать? Всё, отлетал! Жена, увидев его, поняла без слов. А Владимир Афанасьевич, включив магнитофон, в отчаянии повалился на диван. Из динамика на полную громкость хлынул голос ещё одного бунтаря – поэта и барда Владимира Высоцкого – такие понятные Трапезникову в эти минуты слова, что лучше и не сказать:

Когда я вижу сломанные крылья -

Нет жалости во мне, и неспроста.

Я не люблю насилья и бессилья,

Вот только жаль распятого Христа.

О чём думал Трапезников, бессильно откинувшись на диване, под звуки горячо любимого голоса и такие близкие ему строки? Неизвестно. Только вдруг вскочил он и бросился туда, где стояла спрятанная и замаскированная его летательная машина. И через некоторое время затихшее небо над Залазной разорвалось весёлым стрекотом самодельного мотора. Маленький самолёт торжественно проплыл над посёлком. Над лугом, откуда косари, задрав вверх головы, проводили его прищуренными на солнце удивлёнными взглядами. Пролетел над руинами взорванной некогда церкви и, уйдя к лесу, долго-долго кружился над тем местом, где совсем недавно, в такой же ослепительно солнечный день разбился Колюха Вассанов.

Прерванный полёт

Возможно, я и прав в коренных, основополагающих причинах стремления российского человека в небо, но каждый из летунов, конечно же, даст иное, собственное толкование этакого увлечения, несвойственного большинству людей. Вот "летающий мужик" Трапезников объяснил всё далёкими детскими воспоминаниями о внезапно открывшихся перед ним наших просторах и потрясающей красоте. Кто-то скажет, что всегда любил скорость, но на земле для этого есть непреодолимые ограничения. Кто-то всего лишь погнался за сверхострыми ощущениями.

Очередной летающий мой герой, нижегородец Александр Самыличев даёт своему шагу в небо такое объяснение:

– До малой авиации у меня была жизнь, насквозь пронизанная и наполненная спортивной гимнастикой. С бесконечными тренировками, соревнованиями и сборами, поездками в различные города России и тогдашнего Союза. Не раз был я чемпионом и призёром всесоюзных и республиканских соревнований, чемпионом города и области. Но замучили травмы, да и время подошло – вынужден был оставить большой спорт. В жизни образовался вакуум, а природа, как известно, пустоты не терпит. И вот как-то в нашем пединституте, где я работал, проводилась встреча с ведущими дельтапланеристами и конструкторами этих новых летательных аппаратов. Я пошёл на неё, заинтересовался и… стал членом одной из городских секций дельтапланеризма.

Правда, надо ещё сказать, что Саша с детства мечтал быть лётчиком и потом, выполняя головокружительные соскоки с гимнастических снарядов или прыгая на батуте, не раз отмечал про себя бесподобные мгновения полёта. Видно, эта давнишняя детская мечта и определила его выбор в переломный момент жизни. Так что в небо идут совсем не случайные люди. Всё-таки оно – удел избранных. Получают они от него очень много, но зато и расплата за счастье полётов бывает соответствующей.

Если обычному новичку для подъёма на дельтаплане в небо необходимо не менее месяца интенсивных тренировок, чтобы почувствовать аппарат, своё тело в нём и координацию этого союза в сложных воздушных условиях, то Саша начал летать с первого же занятия и совершил сразу десять полётов, точно выполняя технические задания тренера. Ведь он был мастером спорта по гимнастике и отлично владел своим телом. Так состоялось его второе спортивное рождение. Потом он облетал все дельтадромы города и области, совершил полёты в красивейших местах России: над отрогами Саян, близ центра Азии на берегу Енисея, в Туве. Побывал в небе в краю белых ночей, морошки и порожистых рек с кристально чистой и холодной водой – в Заполярье, на Кольском полуострове, над Хибинами. Там же впервые удалось полетать в необычных условиях: на высоте около тысячи метров. И тогда же на финальных соревнованиях первенства России он вошёл в состав сборной команды Российской Федерации. В общем, не просто летал, а получал от очередного своего увлечения ни с чем не сравнимое удовольствие и успешно продвигался по трудной дороге спортивного совершенства.

Но его новая дельтапланерная жизнь была насквозь пронизана нештатными, экстремальными ситуациями, из которых бывший гимнаст, имеющий немалый опыт самостраховки, всякий раз удачно выкручивался без существенных повреждений. Так, в одном из испытательных полётов (аппараты-то, как и летающие лесные мужики, сами строили и сами испытывали) умудрился трижды сорваться в глубокое пикирование и два раза выйти из него у самой земли, совершив акробатические "курбеты", чтобы принять удар о землю ногами, а не руками или головой. Эти удары, к счастью, были без серьёзных последствий для здоровья, и Саша снова и снова вырывался в небо.

Целый каскад экстремальных ситуаций подарил ему стометровый склон реки Оки в Нижнем Новгороде, где он летал над живописным парком под названием "Швейцария". То крутил сальто вперёд вместе с дельтапланом, врезаясь в середину склона верхней поверхностью крыла и "мачтой" аппарата, которая обламывалась и протыкала парус с намерением проткнуть и пилота, но удар, к счастью, оказывался неточным. То, подобно созревшему плоду, висел на деревьях после выполнения сложного манёвра над крохотным пространством между деревьями, на которую предстояло выполнить посадку. Берег Оки был свидетелем одного по-настоящему страшного приключения, когда дельтапланерист был на волоске от гибели – он вертикально пикировал с 50 метров и каким-то чудом избежал удара о стремительно надвигающуюся на него пашню. Эта ситуация была настолько безнадёжной и настолько реальным казался тогда конец, что он потом дважды пережил её во сне. Но снова и снова поднимался в небо.