...

Решительность и смелость нужны отнюдь не везде и не всегда. "Взвешенный риск – самая похвальная сторона человеческого благоразумия", – полагал англичанин, политический деятель XVII в. Джордж Савил Галифакс. И хотя мнительность и нерешительность могут быть очень даже полезным ресурсом, делать эти качества своим жизненным девизом не стоит. Ведь иногда рисковать необходимо. Разумеется, это не означает, что нужно заставлять себя прыгать с парашютом или карабкаться по отвесной скале. Речь идет о риске психологического характера, т. е. о принятии решений в ситуациях, исхода которых мы не знаем наверняка. Это и экзамены, и собеседование при приеме на работу, и знакомство с родителями любимого человека, и объяснение с подругой, и решение наконец выйти из тени и заявить о себе. Конечно, можно никогда ничего не делать и утешать себя тем, что не больно-то и хотелось. Однако важно отдавать себе отчет: за этим "не хочу" часто скрывается "не могу".

Чтобы отделить ненужную браваду от необходимой решительности, психологи советуют ответить на два вопроса: "Чем я рискую?" и "Ради чего?" Ведь, по словам Фридриха Ницше, когда твердо знаешь зачем, выдержишь любое как.

Шутова М. // akkwomens.ru (21.04.2011)

Решительность – не синоним смелости. Безусловно, в ряде волевых актов при наличии опасности и риска решительность и смелость проявляются одновременно. Не случайно поэтому и ряд слов, используемых в обыденной речи, обозначает и то и другое. Например, расхрабриться – значит набраться смелости и решиться на что-либо; отважиться – осмелиться, решиться; боевой означает и смелый и решительный. И все же решительность и смелость – это два самостоятельных волевых качества. Поэтому определять решительность и смелость одинаково, как это сделали в своем учебном пособии Н. П. Гуменюк и В. В. Клименко (1985): "Решительность и смелость характеризуются способностью в ограниченные промежутки принимать правильные решения и действовать вопреки явным опасностям, которые стоят на пути достижения цели" или "Смело – значит уверенно, без колебаний", "Вне смелости не может быть решительности" (Жуковская В. И., 1970), неправильно. Решительность, проявляемая вне опасной, но неопределенной ситуации, не требует проявления смелости (например, при выборе варианта удовлетворения потребности: купить – не купить, что купить и т. п.).

Учитывая все это, многие психологи считают, что решительность не тождественна смелости. Изучение соотношений между смелостью и решительностью (Петяйкин И. П., 1975б) подтвердило мнение, что смелый не всегда является решительным. Это особенно отчетливо проявляется в спортивной деятельности, и не случайно в исследовании В. А. Иванникова и Е. В. Эйдемана (1986) именно спортсмены в своих представлениях провели различие между этими волевыми качествами. По данным И. П. Петяйкина, при выполнении теста "Лабиринт", где опасная ситуация отсутствовала, боязливые принимали решение о том, какой сделать ход, даже несколько быстрее, чем смелые. При выполнении же теста "Падение спиной назад" время колебаний было меньшим у смелых. Таким образом, корреляции между волевыми качествами смелости и решительности обнаруживаются только в опасной ситуации (чем ниже уровень смелости, тем меньше решительность).

6.4. Фатализм – катализатор решительности

Фатализм (от лат. fatalis – роковой, fatum – рок, судьба, провидение, участь, доля) – вера в неотвратимость судьбы, в то, что в мире все заранее предопределено роком, таинственной силой, что человек не в силах что-либо изменить.

Но если все заранее предопределено (предначертано) и человек лишь слепо следует предначертанному, то и ломать голову над решением проблемы нет необходимости. Такая установка способствует проявлению человеком решительности ("Будь что будет. От меня все равно ничего не зависит") и повышает степень риска. Конечно, многое в нашей жизни не подвластно нашей воле, но нужно помнить, что, как писал античный поэт Клеанф, "желающих судьба ведет, а нежелающих – тащит".

Многие люди являются фаталистами. Однако фатализм бывает разный: пессимистичный ("чему быть – того не миновать", "так на роду написано"), оптимистичный ("все, что ни делается, – все к лучшему") и попустительский ("двум смертям не бывать, а одной не миновать").

6.5. Минимизация риска при принятии решения в неопределенной ситуации

Минимизация риска – это использование различных способов и средств для снижения степени риска. Она не связана со снижением оценки опасности или неопределенности, например, вследствие пренебрежения сигналами об опасности, игнорирования опасности.

Неопределенность ситуации, как уже говорилось, связана с недостатком информации, приводящей к неуверенности в правильности делаемого выбора. В этом случае существует риск совершения ошибки. Чтобы минимизировать этот риск, человек опирается на свои опыт и интуицию.

Роль жизненного опыта. Оценивая ту или иную ситуацию как опасную и принимая решение, что в данной ситуации делать, человек часто опирается на имеющийся у него жизненный опыт. Ведь возможно, что он уже был в подобной ситуации и может прогнозировать ее последствия. Однако опыт не всегда помогает правильно оценить риск.

...

Когда нам приходится оценивать виды риска, у нас редко имеются под рукой необходимые статистические данные и нам приходится делать выводы, основываясь на собственном опыте. Психологи выделили ряд общих правил оценки рисков, используемых людьми. Оказывается, что эти правила при определенных обстоятельствах помогают принять правильное решение, но порой могут приводить и к ошибкам. Дело в том, что люди судят о возможности и частоте различных событий потому, могут ли они с легкостью представить или вспомнить примеры этих событий. Увы, зачастую наша память предлагает нам образы недавно произошедшего или наиболее популярного, а редко происходящее вспоминается обычно с трудом.

Доступность воспоминаний обычно является определяющей при оценке риска и формирует в сознании целый ряд предубеждений. Так, жители затопляемых территорий оказываются в большой степени пленниками своего негативного опыта, поэтому при прогнозировании потенциала наводнения они находятся под сильным влиянием своих воспоминаний, прогнозируя будущее как отражение недавнего прошлого. Этими особенностями человеческой памяти успешно пользуются страховые компании. Заключение страховых договоров от наводнений, землетрясений и подобных природных явлений резко увеличивается после такого рода катаклизмов, а затем постепенно снижается с угасанием у людей воспоминаний.

В психологии такую особенность человеческого суждения о событиях на основании доступности воспоминаний о прошлом опыте называют эвристикой доступности. Особенно важный результат эвристики доступности состоит в том, что маловероятные, но необычные и яркие события лучше запоминаются и легче вспоминаются, тем самым увеличивая их кажущуюся рискованность. Эвристика доступности выдвигает на первый план жизненно важную роль опыта как определяющего фактора оценки риска. Если опыт человека подвержен предубеждению, то его восприятие, скорее всего, будет неточным.

Эвристику (предубеждение) доступности воспоминаний можно проиллюстрировать несколькими исследованиями американских психологов, в которых участники судили о частоте различных причин смерти. В целом в исследованиях в разных группах участников суждения были достаточно точны в общем смысле: респондентам перед началом эксперимента даже сообщали, какие события были наиболее и наименее частыми. Однако в рамках этой общей картины люди совершали серьезные ошибки в суждениях, многие из которых оказывались отражением эвристики доступности. Редкие причины смерти участниками исследования были переоценены, а распространенные причины смерти были недооценены. Кроме этого, было высказано суждение, что несчастные случаи являются причиной такого же количества смертей, что и болезни, тогда как болезни в действительности уносят в 16 раз больше жизней. Убийства неправильно рассматривались как более частые, чем смерти от диабета и рака желудка. Они также оценивались такими же частыми, как и смерти от апоплексического удара, хотя последние в действительности уносят в 11 раз больше жизней. Частота смертей от ботулизма, торнадо и беременности (включая роды и аборты) была также значительно переоценена. Переоцененные причины смерти были драматическими и сенсационными, тогда как недооцененные причины скорее были незрелищными событиями, которые вызывают одну жертву и являются привычными в своей будничной форме.

Коган Н. 2008

Опасение и риск. При принятии решения человек должен опираться на собственные опасения и колебания, чтобы оградить себя от неизвестных ему обстоятельств. В своей книге "Подарок опасения" Гавин де Бекер (De Becker, 1999) утверждает: "Истинное опасение – это подарок, это сигнал выживания, который, однако, звучит только перед лицом опасности. Все же прочие негарантированные опасения властвуют над нами так, как это не позволяет себе никакое другое живое существо на Земле. Такого быть не должно".

Роль интуиции в снижении риска. Очевидно, что люди не способны осознать, сколь много неожиданностей их ждет в будущем. Короче говоря, независимо от имеющихся наблюдений, всегда существует тенденция к недооценке неопределенности. Поэтому риск опирается как на разумное предвидение (расчет), так и на догадку (интуицию).

"Интуиция мне подсказывает" – эти слова часто можно услышать от людей, испытывающих затруднения в принятии важных решений в неопределенной ситуации. Интуиция выступает одним из способов взаимодействия с неопределенностью ситуации, в снижении степени риска в принимаемых решениях. Неопределенность, в которой проявляется интуиция, может выражаться как в неопределенности информации или исхода ситуации, так и в неопределенности предпочтений человека.

В настоящее время интуитивному принятию решения придается большое значение. Неслучайно американский исследователь Каннеман (Д. Каннеман, П. Словик, А. Тверски, 2005) получил Нобелевскую премию, причем в области экономики, за изучение интуитивного принятия решений людьми. Те менеджеры, которые в принятии решений, связанных с большим риском, опираются не только на анализ данных, но и на интуицию, добиваются больших успехов, чем те, кто не поступает так (Ray, Myers, 1989).

...

В последнее время в западной психологии наблюдается рост интереса к изучению интуиции. Отчасти это обусловлено тем, что появился запрос на людей, которые могут принимать решения и действовать, полагаясь на свою интуицию. Например, Т. Питерс и Дж. Ватермен в 1982 г. отмечали, что десять лучших компаний в Америке поощряют использование интуиции и развитие интуиции в своей менеджерской среде (Johnston, Daumer, 1993). Профессионалы, которые способны формировать надежные интуитивные суждения, могут принести компании больше прибыли, чем те, действия которых носят только обдуманный характер. В ответ на вопрос, почему так происходит, обычно указывают на большое количество информации, с которой приходится иметь дело человеку, и на быструю смену событий, что приводит к необходимости действовать и принимать решения, не имея возможности тщательно обдумать ситуацию.

Степаносова О. В. 2003, с. 133

Почему же интуиция, субъективно воспринимаемая как догадка, предчувствие, внутреннее чутье (Bastick, 1982), помогает находить правильные решения в ситуации неопределенности и, следовательно, риска? Дело в том, что интуиция это не игра в "угадайку". Интуиция опирается, по мнению большинства ученых, на те же знания, но получаемые другим способом. Поэтому В. Эгор (Agor, 1986) определяет интуицию как форму сжатого опыта, которую человек может использовать при принятии решения. Г. Клэкстон (Claxton, 1998) тоже рассматривает интуицию как непреднамеренное и неосознанное использование опыта для выполнения какой-либо сложной деятельности. В то же время Э. Бейлор (Baylor, 2001) считает, что интуитивное действие не является автоматизированным и быстрым благодаря накопленному опыту, хотя опыт вносит вклад в формирование интуиции как знания.

Следует, однако, иметь в виду, что интуиция может повести человека по неверному пути и оказаться источником систематически совершаемых ошибок при принятии решений (Bowers et al, 1990). Объяснить, почему данный выбор был наилучшим, можно только постфактум, когда стал известен исход, но не в момент возникновения интуитивного предчувствия (Thompson, Dowding, 2001).

Глава 7 Готовность к риску и осуществление рискованного действия (поведения)

7.1. Готовность к риску

Имеющиеся в литературе определения понятия "готовность к риску" [15] весьма туманны и не очень четко дифференцированы с другим понятием – "склонность к риску". Некоторыми авторами готовность к риску понимается как свойство надситуативной активности субъекта и как предпосылка принятия интеллектуальных решений (Козелецкий Ю., 1991; Корнилова Т. В., 1997; Петровский В. А., 1992).

Г. Айзенк (1993) понимает готовность к риску как склонность к поиску сильных ощущений, т. е. как личностное свойство. В качестве личностного свойства рассматривают готовность к риску и немецкие психологи, но имеют они в виду то, что в англоязычной литературе называется склонностью к риску.

Т. В. Корнилова (1994, 1997) рассматривает готовность к риску как свойство личностной саморегуляции, проявляемое человеком при принятии решений и выборе стратегий действия в условиях неопределенности. В то же время она пишет: "В представлениях о психологической регуляции принятия решений присутствуют понятия готовности к риску и склонности к риску, взаимоотношения которых не точно очерчены и включают также отнесенность к концептам рискового поведения (risikoverhalten) и поведенческого принятия риска (risk-takingbehavior). Понятие "склонность к риску" более характерно для переводов англоязычных работ, оно включило представление о диспозициональном личностном риске как индивидуальном свойстве, различающем поведение людей в однотипных задачах <…> Понятие готовности к риску более адекватно фиксирует прямой перевод с немецкого термина risikobereitschaft. Существенно, что в большей степени оно связано с оценкой иных индивидуальных различий, чем называемые в связи со склонностью к риску. Готовность к риску как личностное свойство отнесено здесь к умению субъекта принимать решения в условиях неопределенности как недостаточности ориентиров; для такой характеристики важным моментом становится соотнесение с понятием рациональности принятия решения. Итак, важнейшим проявлением свойств интеллектуально-личностной регуляции принятия решений является готовность субъекта к решениям в условиях неопределенности, предполагающая принятие риска"(2003).

Исходными данными при оценке готовности к риску при принятии решений являются:

– перечень возможных негативных последствий (исходя из того, что при любом рискованном решении потери неизбежны, нужно из нескольких зол выбрать наименьшее);

– целевые установки (личные и служебные цели);

– оценка субъективной вероятности наступления последствий.

Важно, однако, не только оценить степень готовности к риску, но и по возможности провести коррекционные мероприятия, чтобы избежать отрицательных последствий риска в жизни человека.

По Т. В. Корниловой, процесс принятия риска детерминирован как ситуационными факторами, так и латентной переменной готовности к риску. В то же время при изучении студентов Т. В. Корнилова установила, что лица с максимальными показателями личностной готовности к риску проявили минимальный риск и максимальную осторожность в интеллектуальных стратегиях. Что же, готовность к риску означает неготовность к риску?

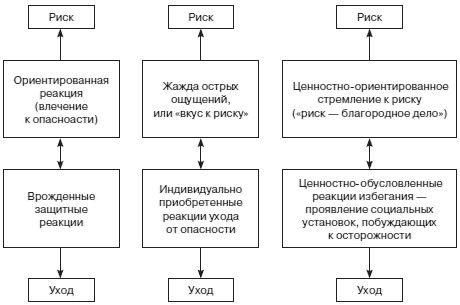

Как видим, вопрос о понятии "готовность к риску" и его соотношении с понятием "склонность к риску" весьма запутан. Это следует и из приводимой цитаты, раскрывающей точку зрения В. А. Петровского (1992): "Не ситуативная и не диспозициональные личностные склонности определяют акты принятия риска. Самодвижение деятельности личности, активность субъекта в определении диапазона постановки цели, выход за пределы задаваемых требований – вот источник актуалгенеза рискованных решений, целей и действий" (Корнилова Т. В., 2003). Но разве не о диспозициях личности и ситуациях идет речь у В. А. Петровского в его "модели восхождения к риску" (рис. 7.1)?

Жажда острых ощущений – это диспозиционная характеристика, как и установка "риск – благородное дело". А ориентировочная реакция (если действительно речь идет о ней, а не о чем-то другом, понятном только самому автору) – это ситуативная "склонность". И вообще термин "восхождение к риску" есть не что иное, как принятие решения о том, предпринять рискованное действие или отказаться при разных мотивационных детерминантах (врожденное влечение к опасности, "вкус к риску" как приобретенная зависимость испытывать прилив адреналина, и риск как ценность, что, по сути, отражает склонность человека к позерству, браваде).

Рис. 7.1. Модель восхождения к риску В. А. Петровского.