...

Позавчера они "щекотали нервы", рассказывая на ночь страшные истории про "темную комнату", "гроб на колесиках" и прыгали по крышам гаражей. Вчера ходили с закрытыми глазами по школьному забору и просили разрешения заниматься паркуром. Сегодня они заявляют, что марихуана расширяет сознание, увлекаются скейтбордингом и считают, что в жизни надо все попробовать.

А в ответ на призывы родителей быть осторожными и благоразумными важно отвечают: "Кто не рискует, тот не пьет шампанского"…

Корчагина Ю. http://top.list.ru

...

Подросткам свойственна потребность в переживании риска. У подростков чувство риска проявляется в единстве двух противоположных тенденций. С одной стороны, в конструктивной социально приемлемой деятельности (занятия спортом с повышенным риском) чувство риска дает возможность продвижения по пути самораскрытия. С другой стороны, в деструктивной деятельности (употребление наркотических веществ) чувство риска обедняет мироощущение и приводит к балансированию на грани жизни и смерти.

Башкина Ю. Д., Посохова С. Т. 2007, с. 64

Исследования рискованного поведения у подростков выполнены под руководством американского психолога Лоуренса Стайнберга. Как известно, рискованная езда и связанная с ней аварийность – одна из главных опасностей для современных подростков. В одном из экспериментов подростки играли в видеоигры, где они должны были водить машину в присутствии сверстников или в одиночестве. Оказалось, что в присутствии сверстников они выбирают рискованные комбинации вдвое чаще, чем в одиночестве, тогда как на поведение взрослых игроков присутствие зрителей не влияет. Это проверяли и в естественных условиях. На парковках десяти американских средних школ регистрировали пол и возраст (подросток или взрослый) водителей и пассажиров всех выезжавших машин, а затем с помощью электронной аппаратуры фиксировали скорость езды и реакцию водителей на трафик (дорожные знаки, ситуацию обгона и т. д.). Оказалось, что водители-тинейджеры склонны вести машину быстрее и допускать больше рискованных маневров, чем взрослые, причем в присутствии другого мальчика-подростка эта склонность усиливается. В присутствии мальчика-пассажира подростки-водители обоих полов чаще превышали скорость или шли на опасный обгон, чем когда они ехали в одиночестве или если пассажиром была девочка. В ситуациях мальчика-водителя и мальчика-пассажира очень рискованная езда встречалась вдвое чаще, чем при обычных обстоятельствах. То есть мальчики выпендриваются не столько перед девочками, сколько друг перед другом.

...

Какие же существуют гипотезы, объясняющие повышенную склонность к риску среди несовершеннолетних? Факты говорят о том, что именно подростки регулярно участвуют в различных рискованных предприятиях. Это отражается в статистике несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий, совершенных ими правонарушений, употребления психоактивных (в том числе наркотических) веществ, заражения венерическими заболеваниями.

Некоторые ученые считают, что такое поведение имеет биологическую природу и объясняется обменными и гормональными особенностями организма. Так, результаты исследований М. Цуккермана показали, что у "любителей приключений" наблюдается особенно сильная реакция на новые стимулы в отдельных системах головного мозга при изначально низком уровне норадреналина. Эти люди, по его мнению, чаще испытывают состояние скуки, что заставляет их искать ситуации опасности и риска; в результате активируется выработка норадреналина – и их состояние улучшается.

Другие ученые отмечают связь потребности в получении новых ощущений с такими врожденными свойствами нервной системы, как сила и динамичность.

Профессор Лоренс Стайнберг из Филадельфии провел эксперимент по наблюдению за рискованным поведением. Оказалось, что подростки рискуют в два раза чаще, если рядом с ними находятся сверстники. Взрослые, в отличие от несовершеннолетних, почти не обращают особого внимания на посторонних и не пытаются продемонстрировать свою удаль.

Такая связь между присутствием ровесников и степенью риска с точки зрения ученого также связана с особенностями мозговой организации подростков. Незрелость нейронной сети, отвечающей за процесс оценки и анализа ситуации, объясняет трудность или даже невозможность принятия взвешенных, разумных решений в эмоционально насыщенной ситуации в присутствии сверстников. На первый план выходит показное поведение; ребята неадекватно оценивают опасность и чаще действуют "на свой страх и риск", желая получить общественное признание. Кстати, профессор Стайнберг считает, что именно физиологически обусловленные трудности принятия разумных решений и подверженность влиянию ровесников могут являться основанием для введения запретов на употребление табака, алкоголя и вождение автомобиля.

Достаточно ли биологических причин для объяснения опасного поведения подростков?

Тот факт, что рискованное поведение чаще встречается именно среди несовершеннолетних, может указывать на существование причин, связанных с возрастными особенностями – импульсивностью, эмоциональной неустойчивостью, экстраверсией, стремлением проверять "на практике" границы дозволенного. В некоторых случаях повышенная склонность к риску объясняется неблагополучием эмоциональной сферы – отражением тревожности, напряженности и стремлением к агрессивным способам разрешения проблем. Также подростки чаще, чем взрослые (из-за небольшого жизненного опыта и неумения прогнозировать), могут недооценивать реальный риск, связанный со своим поведением, и в результате поступают опрометчиво.

Корчагина Ю. http://top.list.ru

Рискованная езда обусловлена целым рядом обстоятельств: общей склонностью подростка к риску как способу доказать собственную взрослость, желанием понравиться сверстникам, заслужить у них уважение (особенно если собственный статус подростка невысок), страхом социальной изоляции. То, что происходит в машине, где сидят его товарищи, для подростка зачастую важнее происходящего на дороге. Сидящий за рулем мальчик не видит тех, кто сидит сзади и "давит" на него своими шутками и подначками, и не может оценить степень серьезности. Его внимание разделено, нередко он реагирует на сверстников сильнее, чем на дорожные знаки. Ему хочется показать нечто необычное, и пассажиры его к этому стимулируют. Соперничество с теми, кто сидит в его машине, а также с попутными и встречными водителями сплошь и рядом превращает обычную езду в командные соревнования без четких правил. Мальчишке надо не только вести машину, но одновременно кричать, махать руками и т. п. Болтовня с пассажирами (или разговоры по мобильнику при езде на мотоцикле), громкая, возбуждающая музыка и т. п. резко увеличивают число дорожных происшествий. У мальчиков все это выражено значительно сильнее, чем у девочек.

Любовь к острым ощущениям, новизне и риску обеспечивает подростку значительные "преимущества" в глазах менее "крутых" ровесников: такие мальчики пользовались наибольшей популярностью у сверстников, а в старших классах сохраняли свое лидирующее положение, пользовались успехом у девушек, раньше других начали сексуальную жизнь и т. д. Но пониженный порог восприятия риска толкает таких юношей на совершение социально и личностно опасных действий, в результате чего они входят в группы риска по незащищенному сексу, инфицированию ВИЧ и заболеваниями, передающимися половым путем, участию в изнасиловании, алкоголизму, наркозависимости и преступности. В. В. Стрельцов (2009) выявил среди своих респондентов 10% тех, кто никогда не рискует и не будет рисковать из-за наличия "внутреннего запрета" на любую форму риска.

По данным А. Г. Ниазашвили (2007), среди юношей и студентов 50% имеют высокую склонность к риску; по мере взросления склонность к риску снижается. В то же время среди менеджеров зрелого возраста количество лиц с низким уровнем склонности к риску снижается (с 51,4 до 17,1%), следовательно, рисковость увеличивается. Однако этот факт может быть связан не с возрастной динамикой, а с естественным отбором в предпринимательство лиц, склонных к риску, так как эта особенность является для данного вида деятельности ценным качеством.

Молодые люди ориентированы на будущее; они стремятся навязать миру собственный порядок, пытаются выйти за границы сложившихся структур. Именно поэтому они склонны к риску и опасным поступкам. Причем зачастую они прибегают к рискованным поступкам из-за отсутствия предвидения возможных последствий, пренебрегают опасностью, не учитывают эффективность риска.

Хотя большинство взрослых людей избегают рисков, т. е. являются рискофобами, все же иногда они позволяют себе принимать рискованные решения. После сорока лет способность и желание принимать рискованные решения существенно снижаются. Глубже познавая мир, человек принимает более рациональные и взвешенные решения. Ведь рискованность, лишенная опыта и мудрости, бессмысленна, нерациональна, неумна. Однако случается, что приобретенные с опытом рассудительность и осторожность полностью лишают человека смелости и он становится консерватором, главная цель которого – сохранение порядка и стабильности.

4.4. Склонность к риску и личностные качества

Склонность к риску представляет собой довольно устойчивую, но вторичную характеристику индивида, так как обусловливается наличием у человека других личностных особенностей – стремления к поиску новых ощущений (Hovarth, Zuckerman, 1993; Zuckerman, Kuhlman, 2000; Rosenbloom, 2003; Henderson et al, 2005), упорства (Nagy, Nix, 1989), экстраверсии, нейротизма и психотизма (Еуsenck, 1967), импульсивности (Eysenck, Eysenck, 1978; Breackwell, 1996; Abbey et al, 2005), эгоцентризма (Lavery et at, 1993), тревожности (Sjoberg, 1995), самоэффективности (Wiegman, Gutteling, 1995) и др. [11]

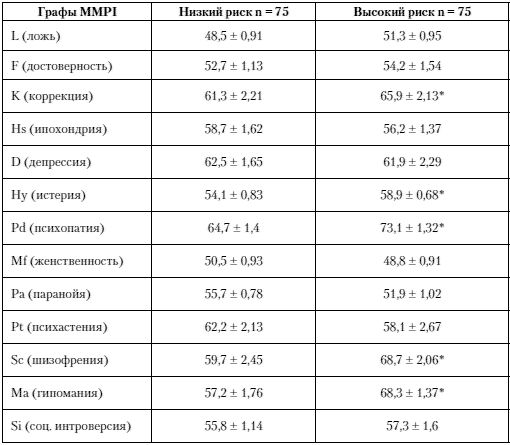

По данным А. Г. Евдокимова (2010), для лиц с высоким уровнем склонности к риску характерны более высокие показатели импульсивности, эмоциональной лабильности, некритичности, а также истерии, психопатии и гипомании, чем для лиц с низкой склонностью к риску (табл. 4.1).

Таблица 4.1 . Структурно-динамические характеристики групп "низкого риска" и "высокого риска" по данным теста MMPI (М +– m; Т-баллы).

Примечание: * – различия между группами "низкий риск" и "высокий риск" статистически достоверны (р < 0,05). Показана также положительная связь склонности к риску с мотивом (стремлением) к достижению и отрицательная – с избеганием неудачи. Мотив достижения определяется X. Хекхаузеном (2001) как стремление повышать свои способности и умения, поддерживать их на возможно более высоком уровне в тех видах деятельности, относительно которых достижения считаются обязательными.

...

Хотя склонность к риску и уровень притязаний имеют много общего, это не одно и то же. Идти на экзамен без подготовки – это риск, но не показатель высокого уровня притязаний. Однако две данные концепции могут вполне закономерно использоваться как взаимозаменяющие в ситуации, когда человек должен принять определенное решение или зафиксировать свой уровень притязаний там, где результат сильно зависит от случая. Тенденция к использованию двух этих терминов как синонимов в Соединенных Штатах (Atkinson, 1957; McClelland, 1958) была вызвана интересом к исследованиям взаимосвязи поведения предпринимателя и экономического роста, с одной стороны (McClelland, 1961), и привычек в области потребления и установок в отношении соревнований с элементами случайности – с другой стороны (W. Edwards, 1954; Feather, 1959; Scodeletal., 1959).

Хекхаузен Х. 2001, с. 84

В дальнейшем были выделены две независимые тенденции, которые существуют в границах данного мотива. Они характеризуют два типа людей: кто-то стремится к успеху, а другие хотят избежать неудачи. Обе тенденции обозначаются как мотивация достижения (потребность в достижениях). В случае с первой тенденцией, приступая к деятельности, человек думает прежде всего о достижении успеха. Вторая же заставляет человека думать главным образом о возможности неудачи, порицания, наказания. Для такого индивида ожидание негативных последствий становится определяющим (вспомните рассказ А. П. Чехова "Человек в футляре", герой которого действовал по принципу "как бы чего не вышло").

Исследования, выполненные Д. Макклелландом, выявили три основные характеристики людей, имеющих ярко выраженное стремление к достижениям.

Эти люди:

1) предпочитают работать в таких условиях, которые позволяют им при решении разнообразных проблем брать ответственность на себя;

2) проявляют склонность к заранее "просчитанному" риску и ставят перед собой реальные и достижимые цели;

3) постоянно нуждаются в признании своих заслуг и в обратной связи, так как им необходимо знать, насколько хорошо они работают.

Как показано Аткинсоном, люди, нацеленные на успех, выбирают задания средней трудности, с вероятностью достижения успеха от 30 до 50%, мотивированные же на неудачу – задания или слишком легкие, или повышенной трудности. В отношении целей, достижение которых зависит от случайности, ориентированные на успех предпочитают наименее рискованные ставки, а мотивированные на неудачу – наиболее рискованные, так как они полагают, будто достижение результата от их способностей не зависит. Однако Макклелланд (2007) показал, что это не всегда так. Было обнаружено, что при игре в рулетку испытуемые с выраженной потребностью в достижении предпочитали умеренный риск, будто результат зависел от них лично. Макклелланд предполагает, что у лиц с выраженной потребностью в достижении настолько сильна тенденция выбирать умеренный риск, что они переносят ее на некоторые ситуации, в которых речь идет о случайности.

Мотивированные на успех в ситуации игры выбирают более сильного партнера, т. е. предпочитают меньшую степень достижимости результата. Мотивированные на неудачу выбирают в аналогичных обстоятельствах равного себе партнера.

...

С тех пор как Давид Кац, (David Katz, 1953) представил свою концепцию уровня безопасности (Sicherheitsmarginsl) как величины безопасности, которую индивид склонен воспроизводить в любых ситуациях, предпринималось множество попыток выделить эту личностную переменную. Однако результаты были неутешительными. Не было достигнуто более или менее значимой согласованности между исследованиями, основанными на опросниках, и экспериментами по наблюдению за поведением, в ситуации решения экспериментальных задач, которые могли быть выполнены с различным уровнем безопасности в зависимости от затраченного времени, тщательности и аккуратности выполнения. Прежде чем на основе вышесказанного сделать вывод о том, что склонность к риску не является личностной переменной, следует посмотреть, нельзя ли при помощи этих методов выделить нечто другое, например различия в ценностных весах, приписываемых людьми заданиям и пунктам в опроснике. В связи с этим можно предположить, что одно из них может приниматься за более существенное, что приводит к увеличению поля безопасности, по сравнению с чем-то, что рассматривается как не влекущее за собой никаких последствий. Влияние подобных различий в оценке скорее всего отразилось на результатах Мерца, Вебера, Вьеха (Merz, Weber, Wieja, 1963), обнаруживших высокую корреляцию между величиной поля безопасности у групп испытуемых, разделенных на мотивированных на успех и неудачу. Разницу в умениях и способностях также следует принимать во внимание. Инструмент для измерения склонности к риску, собственно говоря, еще не был найден. Подобная методика должна измерять степень риска, на которую человек готов пойти ради самого себя. Приближенная к жизни тестовая ситуация в то же самое время естественно ограничена из-за невозможности подвергать испытуемого реальной опасности, которая могла бы привести к потере собственности, репутации или здоровья.

Более целесообразно в данном случае было бы наблюдение за людьми, пережившими реальное столкновение с опасностью.

Хекхаузен Х. 2001, с. 82-83

По данным А. Г. Ниазашвили (2007), склонность к экстремальному риску положительно связана с мотивом достижения, но только у молодых. В зрелом возрасте такая связь отсутствует. В отношении склонности к нормативно-обыденному (рациональному) риску связь с мотивом достижения не выявлена независимо от возраста.

Согласно Н. А. Герасимовой (2000), чем значительнее мотив достижения, тем чаще ему соответствуют следующие типологические особенности свойств нервной системы: сильная нервная система, подвижность возбуждения и торможения и преобладание возбуждения по внешнему и внутреннему балансам. Это значит, что у имеющих выраженный мотив достижения имеется типологический комплекс свойств нервной системы, связанный с решительностью человека, а следовательно, и со склонностью к риску.

В исследовании С. А. Ермолина (2011) это нашло прямое подтверждение: корреляция между показателями склонности к риску и мотивом достижения выглядела следующим образом в мужской выборке: r = 0,36, р < 0,01; в то же время с мотивом избегания неудачи склонность к риску обнаружила отрицательную корреляцию: г = 0,27, р < 0,05, как в мужской, так и в женской выборке.

...

Водители с послужным списком аварий и нарушений изучались Хойос (Hoyos, 1965) на предмет мотивации достижения и привычек вождения. Высокомотивированные испытуемые чаще всего действовали после предварительного расчета риска, их нарушения не касались непосредственно вождения (как, например, перегрузка машины, вождение без прав, нарушение правил стоянки). В отношении самого вождения люди, предпочитавшие чрезмерно высокий риск и стремившиеся свести риск к минимуму, тем реже были виновниками ДТП, чем выше был их уровень мотивации достижения. Ориентированные на неудачу люди более сознательно относились к выполнению всех правил дорожного движения, в то время как мотивированные на успех поступали так, только если считали это разумным и целесообразным.

Хекхаузен Х. 2001, с. 83-84

Склонность к риску связана и с другими личностными чертами, такими как независимость, агрессивность, стремление к успеху, склонность к доминированию и самоутверждению, импульсивность. Например, по моим данным, коэффициент корреляции между импульсивностью и склонностью к риску равен 0,66 для группы из 34 человек.

Отрицательные связи выявились с социальной желательностью, социальной ответственностью и совестливостью (Lerch, 1987). Исследователи (Козелецкий Ю., 1979; Wolfart, 1974) пишут о детерминированности склонности к риску уровнем тревоги. На рисковое поведение оказывают влияние также культура и социальные условия. Кроме того, выявлено, что проявляют осторожность при выборе люди с потребностью в независимости и с выраженной настойчивостью.