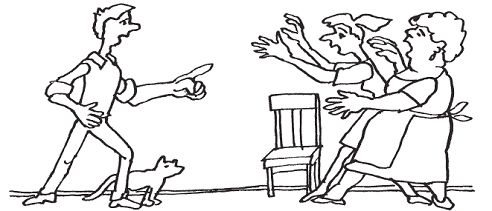

Наглядным проявлением излишней привязанности к родительской семье, трудности перестройки отношений может служить часто встречающаяся ситуация в жизни молодой семьи, когда в разгар ссоры или размолвки один из супругов, считающий себя несправедливо обиженным, "уходит к маме". Такой уход как единичный эпизод в жизни семьи не страшен. Но если он превращается в систему, то возникает реальная угроза супружеским отношениям, образуется своеобразный психологический треугольник: он, она и ее (или его) родители, появляется отчужденность, склонность к критике любых шагов, действий и слов другого супруга, подозрение в неискренности, двуличии и т. д.

Подобный вариант разрешения внутрисемейных разногласий приводит к тому, что "старики" начинают активно вмешиваться в споры молодых, жалеть сына, сочувствовать дочке. Не просто сочувствовать, а подталкивать их к новым конфликтам. Поэтому молодоженам необходимо стараться избавлять родителей от присутствия при своих размолвках, свои проблемы решать без вмешательства родителей, которым трудно оставаться беспристрастными в подобных ситуациях.

Возможен и другой вариант развития отношений между супружеской парой и родительской семьей. Чаще всего это связано с поведением молодой жены. Рассматривая брак как своего рода "социальное убежище" от повседневных трудностей, молодая женщина иногда наивно полагает, что муж должен относиться к ней так же, как относились к ней родители, все свое внимание и заботу уделять только ей. Она ревниво относится к тому, что муж продолжает любить, ценить и уважать своих родителей, разделяя свое внимание между ними и ею. Ей хочется владеть им безраздельно. С первых шагов совместной жизни такая жена пытается изо всех сил оторвать мужа от его родителей, используя для этого все имеющиеся в ее распоряжении средства. В ход идут и жалобы, и уговоры, и ласки, и упреки, и наговоры, и многое другое. Некоторые не очень стойкие мужья, хотя и временно, но сдаются. Подобная "победа" эгоистичной жены чаще всего не только ухудшает эмоциональный фон семейной жизни, но оказывается губительной для самой победительницы. При первой жизненной серьезной размолвке супруг спохватывается, что он не только муж, но и сын своих родителей, брат своих братьев и сестер. В результате "оторванной" от семьи оказывается молодая жена, которая своим неразумным поведением дестабилизировала внутрисемейные отношения.

Иногда молодые супруги, чрезмерно увлеченные только друг другом, занятые своими повседневными хлопотами, забывают о своих родителях, которые остаются одни и поэтому нуждаются в их участии и внимании.

Родителям следует осознать, что контакты с детьми, после того как те создадут свою семью, неизбежно станут слабее. Молодая семья только начинает строить свои супружеские отношения, молодоженам важно как можно больше быть друг с другом, самим обсуждать все, что их волнует, самим решать вопросы, которые касаются только их двоих. Некоторые родители воспринимают это "уединение" болезненно, особенно матери, у которых с дочерью или сыном прежде были более теплые отношения. Как это ни обидно родителям, но им придется смириться с тем, что дочь теперь в первую очередь жена, а сын – муж. Важно не мешать осуществлению детей в их новом качестве. Молодым тоже непросто осваивать новые для них роли супругов. Задача старших – помочь им строить отношения на взаимном уважении, не утратить привлекательности друг для друга и сохранить привязанность к родителям. Родителям следует понять, что их сын или дочь любят теперь и своего избранника. Одно совсем не перечеркивает другое, хотя форма отношений с родителями обычно изменяется.

Во взаимоотношениях молодых семей с родительскими семьями немало вопросов, которые могут осложнить и без того непростой процесс адаптации молодых супругов к условиям совместной жизни. В семье любые мелочи, если к ним относиться неправильно, могут перерасти в серьезный конфликт. Одной из таких "мелочей" является вопрос о том, как называть новых родителей. Для молодых это не имеет такого существенного значения, как для старших. Будет правильно, если молодые спросят об этом или старшие сами предложат называть их так, как им легче.

Сложность построения взаимоотношений супругов с представителями старшего поколения состоит в том, чтобы сложившееся "я и мои родители, ты и твои родители" превратить в "мы и наши родители". Это довольно длительный процесс. Перестройка отношений между родителями и их взрослыми детьми, ставшими теперь супругами и создающими свою собственную семью, требует много времени и доброты, проявления взаимной терпимости, уважения друг к другу, умения прощать ошибки.

Семейный быт

"Два человеческих существа, подошедшие друг другу, подобны двум кораблям, которые качаются на волнах; борта их сталкиваются и скрипят", – так образно оценил сложности межличностных отношений супругов Андре Моруа. Действительно, сложно добиться согласия и взаимопонимания в семейной жизни, и особенно трудно это сделать в один из самых ответственных периодов супружества – начальный, когда молодожены сталкиваются с первыми семейно-бытовыми проблемами.

Человек не только мечтает, объясняется в любви, думает и учится, работает и общается. Он еще и вынужден готовить пищу, есть, спать, следить за чистотой тела и жилища, обслуживать свои насущные потребности. Бытовому труду отводится в среднем от двух до шести часов в сутки, что и свидетельствует о необходимости уделять значительное внимание этой стороне семейной жизни. К сожалению, "бытовая" сфера брака не всегда присутствует в представлениях молодых людей о будущей совместной жизни. Многие из них полагают, что семейное счастье зависит, главным образом, от их отношения друг к другу, от взаимной любви, а все остальное – мелочи жизни. К сожалению, "бытовые мелочи" часто становятся непреодолимой преградой в налаживании счастливой семейной жизни и нередко приводят сначала к разобщенности супругов, а затем и к распаду брака. Поэтому молодым семьям не следует недооценивать хозяйственно-бытовую сторону семейного союза.

На важность решения именно этих проблем в качестве первоочередных указывали многие исследователи семьи. В частности, американский ученый Е.М. Дувелл считает, что перед каждой вновь образованной супружеской парой стоит определенная последовательность задач, успешное решение которых ведет к счастливой семейной жизни. Это – собственное жилье; удовлетворяющий обоих супругов способ получения и траты денег; устраивающее обоих супругов распределение домашнего труда; удовлетворительные отношения с родственниками; рождение ребенка и наличие у супругов необходимых навыков и знаний по его воспитанию и др. Автор подчеркивает, что решение этих задач может достигаться не сразу после заключения брака, но они обязательно должны быть решены в процессе развития брачных отношений. Многочисленные социологические исследования, проведенные в нашей стране, касающиеся успешности и стабильности брака, во многом подтверждают эту концепцию. Хотя следует признать, что набор таких задач для каждой отдельно взятой пары может быть значительно шире, а их значимость различной.

У большинства молодых семей в настоящее время нет собственного жилья. Первой предпосылкой успешного развития семейных отношений является наличие отдельного пространства для совместного проживания супругов. Смысл и назначение собственного жилья заключаются в том, что именно здесь на практике реализуется вновь возникшее сообщество двух людей противоположного пола. Квартира или хотя бы отдельная комната является необходимым условием нормального развития супружеской жизни.

Иногда молодые супруги при отсутствии собственного жилья либо продолжают жить каждый со своими родителями, либо начинают семейную жизнь на жилплощади одной из родительских семей, ведя совместное хозяйство вместе с ними. Подобные варианты приемлемы лишь в том случае, если предвидится разрешение жилищной проблемы молодоженов в ближайшем будущем (имеется в виду лишь несколько месяцев). Но и в этом случае подобный выход из ситуации имеет больше отрицательных последствий, чем положительных. В чем же состоит негативное влияние отсутствия собственного жилья на прочность брака?

Рассмотрим вариант раздельного проживания супругов. Если молодожены не имеют общего жилья, хотя и живут в одной местности, то заключенный брак является формальным. Супруги лишены возможности привыкания друг к другу, их встречи, как и до вступления в брак, носят эпизодический характер. Среда, в которой каждый из них продолжает находиться в отдельности, оказывает на них различное, часто неблагоприятное воздействие, что может привести к утрате ответственности перед партнером. Появляются соблазны внебрачных отношений, осуществляются они намного легче, чем когда молодые живут под одной крышей. Если такое положение сохраняется и год, и два, супруги упускают драгоценное время для создания новых форм общения и развития общего "мы". Безвозвратно уходит время, необходимое для эмоциональной идентификации, супруги не переживают общие радости и общие трудности, связанные с решением бытовых проблем, рождением и воспитанием ребенка, укрепляются в своем эгоизме, который характерен для неженатых людей.

Негативные моменты можно выделить и в варианте совместного проживания молодоженов с родителями. На первый взгляд, такой подход к решению жилищной проблемы имеет определенные преимущества: оплата жилья, питания, помощь по дому, поддержка в трудных жизненных ситуациях, помощь в уходе за ребенком. Но "плата" за эту помощь бывает нередко слишком высокой. Во-первых, жилищные условия часто непригодны для проживания в одной квартире двух семей (бывает трудно выделить молодой семье изолированную комнату). Во-вторых, могут возникнуть сложности совмещения жизненного уклада разных поколений. В-третьих, молодой супруг, в родительской семье которого находит "приют" новая семья, не приучается к самостоятельности, перекладывает свои семейные проблемы на плечи родителей. В-четвертых, возможно вмешательство родителей во взаимоотношения молодоженов, что может привести к конфликтам и распаду молодой семьи.

Проблема в том, что родители даже после заключения брака их детьми продолжают воспринимать своего сына или дочь ребенком, пытаются руководить молодоженами, навязывать им свою точку зрения. А молодая жена хочет видеть в своем супруге мужчину, который был бы способен обеспечивать ее семью материально. При совместном проживании с родителями молодой муж редко может проявить такие качества. Кроме того, молодой женщине не доставляет большого удовольствия смотреть, как ее мужа, отца ее ребенка отчитывают, словно провинившегося школьника. Другая ситуация – когда свекровь считает своим долгом научить свою невестку "как надо жить".

Сходные проблемы возникают и в тех случаях, когда молодые супруги проживают с родителями жены. Молодой муж не чувствует себя хозяином в доме, мать и дочь также не всегда могут разделить "сферы влияния".

Если супруги живут одной семьей с родителями (мужа или жены), соперничество вспыхивает между женщинами: старшей и младшей. Старшая не без оснований держится за свое лидирующее положение в доме: она намного опытнее, ответственнее и поэтому считает, что главенство в семье по праву должно принадлежать ей. Однако и младшая не желает оставаться "вечным ребенком" и быть подручной, полагая, что статус замужней женщины позволяет ей быть самостоятельной и независимой от родителей, а значит, она вполне может справляться с функциями семейного лидера ("хозяйки в доме").

По наблюдениям социологов каждый десятый развод происходит из-за вмешательства в жизнь молодой семьи родителей супругов. К этому добавляется многолетняя бытовая неустроенность, обнаженность личных отношений перед посторонними людьми, материальная зависимость от родителей и другие проблемы, которые ведут к дестабилизации семейных отношений. Решить эти и другие не менее важные вопросы молодой семье удается не сразу. Молодые супруги должны помнить: семья как целое живет не только настоящим и прошлым, она обязательно должна жить будущим. У супругов непременно должны быть резервы для дальнейшего развития своих взаимоотношений. Иначе будничность, обыденность будут восприниматься как атрибут семейного существования. В этом смысле большое значение имеет наличие совместных планов, которые супруги предполагают осуществить в будущем. Имеются в виду не только "материальные достижения": приобрести квартиру, купить мебель и т. д., но и семейные путешествия, профессиональные успехи членов семьи, достижения детей.

Не менее значимая проблема, с которой сталкиваются молодые супруги, это устройство своего Дома и распределение домашних обязанностей. Если молодые совместно решают, что им следует приобрести в первую очередь, а с чем следует пока повременить, то подобное бытовое сотрудничество сближает их.

Некоторые мужчины передоверяют устройство Дома жене, полагая, что она лучше справится с этим. Тем самым они лишают себя удовольствия прожить с любимым человеком чудесные минуты, организуя совместное жилище и внося в свой Дом свои увлечения, свой вкус и фантазию. Квартира – это в известной степени "зеркало супружества", поэтому важно, чтобы усилиями обоих супругов в ней поддерживался порядок, создавался уют, царили покой и взаимопонимание.

Понятие "быт" включает четкий режим питания, общий порядок в доме (уют) и межличностные отношения между членами семьи (последнее принято называть психологическим климатом). Психологическому климату принадлежит ведущая роль во всей сфере быта. Если в семье все благополучно, то порядок как бы дополняет и подчеркивает хорошую семейную атмосферу. Наоборот, даже идеальный порядок начинает раздражать, если между супругами нет согласия и взаимопонимания. Часто семейные неурядицы начинаются с решения вопроса о том, кто в молодой семье будет ее главой. Вопрос главенства при этом упирается в элементарное распределение домашних обязанностей. Распределения "по интересам" в домашнем труде нет и быть не может, так как бесконечные домашние дела никогда не кончаются. Важно рационально распределить бытовой труд в зависимости от возможностей каждого из супругов, учитывая тип семьи, уровень сформированных потребностей, обеспеченность коммунальными услугами, типом жилья и т. п. Как свидетельствует практика, формы распределения бытовых обязанностей между членами семьи различны.

Бытовое творчество: при духовном комфорте по взаимной инициативе все семейные дела выполняются совместно, каждый берется за ту часть работы, которая не сделана, так как другой занят. Готовность выполнять любую работу по дому с удовольствием возникает там, где семейная жизнь супругам в радость.

Сотрудничество: основные дела в семье супруги выполняют вместе, но часть домашней работы строго дифференцирована: один всегда покупает продукты, другой моет посуду и т. п. Нелюбимые дела выполняют по очереди.

Хозяйственная деловитость: каждый выполняет свои домашние обязанности по строго заведенному распорядку. Если один из супругов берется помочь другому вне всякого регламента, это считается услугой, которая как-то вознаграждается: взаимной услугой, благодарностью, лаской, подарком.

Бытовая неустроенность: идет перекладывание друг на друга семейных бытовых дел, которое приводит к тому, что молодые супруги под разными предлогами избегают выполнять ту или иную необходимую работу по дому. В результате грязная посуда накапливается в раковине, бульон так и остается неприготовленным, вечно забывают купить хлеб или молоко и т. п. Такой неустроенный быт вносит нервозность, вызывает недовольство друг другом.

Бытовая эксплуатация мужчины или женщины: один из супругов примиряется с ролью домашней хозяйки (чаще всего это бывает женщина), выполняет все работы по дому и даже не сетует на свою долю.

Именно такая форма "бытового сосуществования" часто приводит к разногласиям и конфликтам в семье. Первоначально женщина вроде бы сама справляется и ей доставляет удовольствие порадовать мужа чистотой в квартире, вкусным обедом, выглаженной рубашкой. Но не следует забывать о том, что современная женщина, как и мужчина, занята на производстве (службе), а домашние заботы – это добавление к ее трудовому графику. К тому же женщина физически слабее мужчины, а домашние хлопоты, по свидетельству социологов, требуют колоссальных физических усилий. В среднем, по подсчетам социологов, на домашнюю работу женщина тратит около 40 часов в неделю – время, приблизительно равное труду на производстве, что дает основание специалистам говорить о ее "совокупном" рабочем дне. Естественно, что при таком "разделении" хозяйственных забот женщина устает физически и морально. Соответственно изменяется и отношение к супругу. Не понимая причин охлаждения к себе, он, в свою очередь, выражает удивление и неудовольствие, что порождает конфликты и может привести к разводу. Поэтому применительно к современной семье не всегда уместным является распределение бытовых обязанностей на "мужские" и "женские", так как в городских условиях большинство хозяйственных забот целиком и полностью лежат на плечах женщины. Чисто мужской труд сведен до минимума, поэтому следует говорить о перераспределении хозяйственно-бытового труда в сторону увеличения его доли для мужчин. Это важно еще и потому, что в современной семье мужчина не всегда является единственным ее кормильцем, иногда большую часть семейного дохода составляет заработная плата жены.

В новой эгалитарной семье, где существует равенство между мужем и женой, к одинаковым правам уже привыкли, а к одинаковым обязанностям – еще нет.

Молодым супругам, только начинающим совместную жизнь, следует помнить, что большинство семейных конфликтов происходит из-за разногласий по поводу участия в домашнем хозяйстве. Это подтверждается исследованиями белорусского ученого Н.Г. Юркевича. Он отмечает, что там, где домашние обязанности целиком или почти целиком выполняет жена, неудачных браков почти в 2 раза больше, чем счастливых. Там же, где оба супруга несут одинаковую нагрузку, счастливых браков в 11 раз больше, чем неудачных. Но не следует оставлять без внимания и особенности мужской психологии. Мужчины больше, чем женщины, подвержены следованию определенным стереотипам, сложившимся в обществе. Их отношение к хозяйственно-бытовой сфере семейной жизни может быть обусловлено этим фактором, а также теми традициями, которые существовали в семье его родителей.