Для городской семьи рост внебрачной рождаемости в последние десятилетия XX в. – универсальная тенденция, обозначившаяся в большинстве промышленных, городских обществ в послевоенные десятилетия. В России изменения в нормах сексуального поведения начались позднее, чем на Западе, и, по-видимому, ускорились, особенно в крупных городах, в связи с изменениями, происходившими в российском обществе в последнем десятилетии XX в.

Однако соглашаясь, что современная семья, безусловно, имеет свои особенности, характеризующие основные тенденции общественного, экономического, культурного развития, следует иметь в виду, что в нынешней российской ситуации семья не является однородной, унифицированной ни по структуре, ни по форме, ни по функциям. Спектр видов, форм и категорий современной семьи достаточно многообразен, ее образ многолик. Различные типы (категории) семей по-разному функционируют в тех или иных сферах жизнедеятельности. По-разному реагируют они на воздействие многообразных факторов современного бытия.

В. С. Торохтий [28] , обобщая результаты предыдущих исследований, отмечает, что современные семьи отличаются между собой по следующим признакам:

• по количеству детей: бездетная, или инфертильная, семья, однодетная, малодетная, многодетная;

• по составу: неполная семья, отдельная, простая или нуклеарная, сложная (семья нескольких поколений), большая семья, материнская семья, семья повторного брака;

• по структуре: с одной брачной парой с детьми или без детей; с одним из родителей супругов и другими родственниками; с двумя и более брачными парами с детьми или без детей, с одним из родителей супругов и других родственников или без них; с матерью (отцом) и с детьми;

• по типу главенства в семье: эгалитарные и авторитарные семьи;

• по семейному быту, укладу: семья – "отдушина"; семья детоцентрического типа; семья типа спортивной команды или дискуссионного клуба; семья, ставящая на первое место комфорт, здоровье, порядок;

• по однородности социального состава: социально гомогенные (однородные) и гетерогенные (неоднородные) семьи;

• по семейному стажу: молодожены, молодая семья, семья, ждущая ребенка, семья среднего супружества, старшего супружеского возраста, пожилые супружеские пары;

• по качеству отношений и атмосфере в семье: благополучная, устойчивая, педагогически слабая, нестабильная, дезорганизованная;

• по географическому признаку: городская, сельская, отдаленная (районы Дальнего Севера);

• по типу потребительского поведения: семьи с "физиологическим" или "наивно-потребительским" типом потребления; семьи с "интеллектуальным" типом потребления, семьи с промежуточным типом потребления;

• по особым условиям семейной жизни: студенческая семья, "дистантная" семья, "внебрачная семья";

• по характеру проведения досуга: открытые или закрытые;

• по социальной мобильности: реактивные семьи, семьи средней активности и активные семьи;

• по степени кооперации совместной деятельности: традиционные, коллективистские и индивидуалистические;

• по состоянию психологического здоровья: здоровая семья, невротическая семья, виктимогенная семья.

Каждую из категорий семей характеризуют своеобразные социально-психологические явления и процессы, присущие только ей брачно-семейные отношения, включающие психологические аспекты предметно-практической деятельности, круг общения и его содержание, особенности эмоциональных контактов членов семьи, социально-психологические цели семьи и индивидуально-психологические потребности ее членов.

Кроме того, следует заметить, что вариации брачно-семейных изменений, вызванные историческим процессом, резонируют с особенностями российской ментальности. На наш взгляд, дело в том, что тотальное проникновение государства в регуляцию процессов семейных изменений сопрягается с декларацией необходимости "хорошего брака" и наивной идеализацией россиянина-семьянина. В семейной жизни это ведет к преувеличению эмоциональных слагаемых брака в противовес рациональным.

Особенностью русской ментальности является надежда на чудо. Вспомните два отечественных фильма "Москва слезам не верит" В. Меньшова (получил американскую премию "Оскар") и "Ирония судьбы, или С легким паром!" Э. Рязанова (уже десятилетия в новогодние дни страна не отходит от экранов). Героиня первого фильма с фабулой "сама себя сделала" как-то не очень понятна ("лимитчица", "мать-одиночка", "из грязи да в князи" и пр.). А вот герои "Иронии судьбы" очень близки, потому что порождают надежду, веру в чудо: откроешь дверь дома – а там твой суженый, случайно занесет куда-то – а там СУДЬБА. (Иностранцы совершенно не понимают этот фильм про пьяного немолодого героя, который оставляет в праздник будущую жену одну, с которой еще предстоит объясняться, ради другой, неизвестной, по сути незнакомой.) В фильме В. Меньшова российским зрителям, в частности женской половине России, также близок этот элемент чуда – встреча главной героини со своим необыкновенным избранником (герой А. Баталова) в электричке.

Попробуем разобраться в этом подробнее. Поведение конкретной личности обусловлено как внешними, ситуативными факторами, так и внутренними, сугубо психологическими. Последние представлены в реальном сознании убеждениями, ценностями, мотивами, личностными свойствами и пр.

В изменениях семейной реальности одни готовы видеть благой промысел, а другие подозревают игру внешних чуждых сил. Основополагающим для нас является утверждение, что человек – субъект своей жизнедеятельности. Однако человеку всегда хочется благополучного решения жизненных затруднений, их справедливого завершения ("справедливого" в данном случае значит "в свою пользу"). Но не все так просто с этой справедливостью. По большому счету эта самая справедливость находится в руках судьбы (а точнее, более реальных, не выдуманных сил: государства, начальника, родственников и т. п.). В философско-обобщенном смысле понятие судьбы выражает прежде всего несвободу, бессилие человека перед лицом натуральных ограничений его природы, физического естества, силы онтологических обстоятельств [29] .

Однако само по себе это понятие нейтральное, оно замещает в сознании компонент неизвестности. Для современного человека эмоциональное принятие-отвержение судьбы связано с представлением о справедливости (фортуна) – несправедливости (рок) участия судьбы в его жизни.

При наличии сложных, кризисных ситуаций, в том числе семейных, возможны четыре исхода:

1) полная ответственность за все происходящее лежит на человеке. Я творю, и я отвечаю. Все предсказуемо, ожидаемо, ибо все в своих руках. Переносится психологически плохо, ибо винить в случае неудачи некого, кроме себя самого. Но в случае удачи приносит максимальный выигрыш: себя можно уважать за героическое сопротивление;

2) частичная ответственность на субъекте активности. Позиция человеческого достоинства перед лицом неизбежного;

3) ответственность за происходящее полностью в руках внешних сил – судьбы, государства и пр. Они не дремлют и неотвратимо вершат справедливость. Можно убрать собственную активность, она неуместна, бесполезна. Позиция смирения, "винтика";

4) ответственность неопределенная. Судьба слепа, политика государства непонятна, человек бессилен. Несправедливость бесконечно приумножается. Над всем довлеет рок. Позиция уныния.

Связь внешних сил с человеком и сам характер этой связи сложны и дифференцированы, и это обстоятельство вносит существенные изменения в традиционную жестко детерминистическую картину ситуации встречи человека с судьбой [30] . Судьба может быть и справедливой, и несправедливой. Она связывается с качествами человека. Слепая судьба несправедлива. Справедливая судьба – это когда все по заслугам.

Такая зависимость объясняется, с точки зрения М. Лернера, теорией "веры в справедливый мир", благодаря которой большинство людей склонно считать, что мир, даже в своих физических, чисто случайных проявлениях, в целом справедлив, добро и зло вознаграждаются по заслугам. Механизм веры в справедливый мир состоит в том, что человек просто не хочет верить в то, что лично с ним без всякой его вины могут случиться несчастья, а его достоинства и заслуги останутся невознагражденными. Убеждение в справедливости мира эффективно избавляет его от страхов [31] и освобождает от нагрузки совесть. Аналогично происходит с любовью: он, то есть конкретная персона, любви достоин. Он верит в нее (вспомните вопрос "Ты веришь в любовь?"). Все это, безусловно, проявляется в семейной жизни.

Справедливый мир – это мир, в котором воздаяние соответствует заслуге: труд поощряется, лень наказывается. Любовь все побеждает. Добро торжествует. Это правильно, от этого не уйдешь – судьба. Процесс и результат находятся во взаимном соответствии. Несправедливый мир, когда воздаяние не соответствует заслуге: труд не поощряется, лень преуспевает. Любовь бессильна. Зло процветает. Это неправильно, судьба отвернулась. Процесс и результат не совпадают. Абсолютизация этих убеждений, жизненных позиций ("на все воля божия"), как и их полное отсутствие ("старайся – не старайся…"), приводит к уничтожению активности человека. Подчеркнем – активность субъекта может уничтожаться не извне, а изнутри.

Чтобы понимать и прогнозировать поведение конкретного человека – будет ли он проявлять целенаправленную деловую, профессиональную, семейную активность, склонен сопротивляться или смиряться перед лицом жизненных затруднений, – надо выявить систему его убеждений, представленных в его сознании.

Опуская описание методики и процедуры проведенного нами эксперимента, позволяющего выявить убеждения человека, представленные в его реальном сознании, коротко представим его выводы.

Полученные результаты в данном случае отражали типичную городскую выборку, включающую представителей разных социальных слоев и профессиональных групп. Всего число респондентов – 571 человек в возрасте от 18 до 54 лет. По половому признаку выборка гетерогенная: в нее вошли как мужчины, так и женщины. Исследование проводилось в Москве, Калининграде, Березниках, Сургуте, Нерюнгри, Нефтеюганске, Элисте, Нижневартовске, Мирном, Ноябрьске, Улан-Удэ.

Выявлено, что вера в справедливый мир для россиян не является детерминантой активности человека в современных условиях, то есть стихийно, спорадически активность субъекта (сам себя сделал) не формируется в полном объеме. Вероятно, деятельность как таковая сама по себе не является самостоятельной ценностью для нашего современника. Это же справедливо для семейной жизни: сама по себе как таковая (без нажима со стороны общественного мнения, родственников, государства, без участия судьбы) она не является (не являлась? или перестает быть?) самостоятельной ценностью для россиянина.

Подводя итог, скажем: очевидно, что современная российская семья уже не та, что была 10, 20, 50 лет назад. Как система совместного проживания и продолжения рода она изменилась неузнаваемо. Отчий дом перестал быть крепостью. Брачные узы не удерживают. Семейные нравы и устои трещат по всем швам. Семья стала мала для человека, для многих – просто неинтересна, потому что диапазон интересов современного человека очень велик. Семья не может удержать его только в рамках внутрисемейных житейских контактов. Человек изменился, взгляд его стал многосторонним, свободным.

И все же следует признать, что не все так пессимистично. Как замечает О. А. Карабанова, "за последние годы наметился явный, безусловно, положительный сдвиг в пользу выбора семьи как оптимальной формы партнерского союза с целью обеспечения необходимых условий личностного роста и саморазвития. Ценность семьи возрастает…" [32]

С. И. Голод ближайшие перспективы развития российской семьи как семьи общегородского типа представляет так: "Типичная городская семья в самом общем виде представляется как нуклеарная, с профессионально занятыми супругами, с небольшим и, в принципе, регулируемым числом детей, воспитание которых осуществляется как семьей, так и обществом, по преимуществу с эгалитарной системой власти, достаточно систематическими, но в большой мере деловыми контактами с родственниками, при непременной ориентации всех ее членов на другие социальные институты и на интенсивное общение с друзьями" [33] .

Модели семьи и брака сегодня: традиционное и альтернативы

Ставший привычным обыденный термин "нормальная семья" – понятие очень условное. Можно считать таковой семью, которая обеспечивает необходимый минимум потребностей ее членов, или семью, которая дает требуемое благосостояние, социальную защиту членам семьи, создает условия для социализации детей до достижения ими психологической зрелости. Основой нормативности являются узы супружества, родства и родительства, рассматриваемые в единстве и взаимосвязи.

Нормативная модель семьи принимается обществом, отражается в коллективных представлениях, нравственных ценностях, культуре общества, в том числе в религиозной культуре. Однако, как справедливо отмечает В. Н. Дружинин, нормативная модель всегда скрыта за конкретными формами ее экспликации, которые не только разнообразны, но и вариативны.

Исследователь-практик, сталкивающийся в первую очередь с конкретными семьями и обобщающий знания о них, может опираться на два основных момента: количественный и качественный. В первом случае речь идет о составе семьи, элементах ее структуры. Во втором – прежде всего о системе отношений. В. Н. Дружинин полагает, что, как и любая другая институализированная группа, семья скрепляется отношениями власти – подчинения, взаимоответственности и психологической близости.

Доминирование в семье . Как правило, социальные психологи связывают доминирование с принятием социальной ответственности за действия группы: доминирующий член группы отвечает за успешность выполнения общей задачи и, кроме того, несет ответственность за сохранение нормальных отношений между членами группы. С доминированием связывают импровизационную активность и инициацию действия. Задача доминирующей личности – обеспечение безопасности группы, координация действий ее членов для достижения групповых целей, определение перспектив жизни и развития группы и внушение веры в будущее.

Психологические модели семьи можно разделить, ответив на вопрос о том (В. Н. Дружинин), кто доминирует в семье. В патриархальной семье доминирует отец, матриархальной – соответственно мать. В так называемой детоцентрической семье психологически доминирует ребенок, его потребности или капризы. В эгалитарной семье властные функции распределены, но их распределение – постоянная почва для конфликта, можно назвать ее конфликтной семьей.

Одним из важных параметров, входящих в модель современной семьи, является ответственность . С точки зрения М. Мид, нормальной является семья, где ответственность за нее как целое несет отец. Все остальные типы семей, где это правило не выполняется, попадают в разряд аномальных.

Понимание ответственности связано с ее поведенческими проявлениями. Полагают, что степень личной ответственности тем выше, чем более выражена возможность контроля за совершение действия и его исход (надежда на случай, чудо снижает личную ответственность).

Тот или иной член семьи может нести ответственность за других членов семьи (например, жену/мужа или детей) и за семью в целом. Роль лидера, главы семьи предполагает именно ответственность за семью в целом: ее настоящее, прошлое, будущее, деятельность и поведение членов семьи, перед собой и семьей, перед ближайшим социальным окружением и той частью мира людей (общества), к которому принадлежит семья. Это всегда ответственность за других и не просто отдельных близких людей, а за семью как целое.

Эмоционально-психологическая близость . В интегрированном виде отношения можно описать таким параметром, как эмоционально-психологическая близость, которая связана с мотивом аффилиации (присоединения). Потребность в аффилиации – это потребность "заводить дружбу и испытывать привязанность. Радоваться другим и жить вместе с ними. Сотрудничать и общаться. Любить. Присоединяться к группам" [34] . Хотя при этом мотивация может быть не только положительной (надежда на установление хороших отношений), но и отрицательной (страх отвержения).

В конкретной культуре может придаваться различная значимость отношениям власти – подчинения, эмоциональной близости, ответственности. Это проявляется в различном "весе" тех или иных отношений в структуре семьи и также существенно обогащает, видоизменяет ту или иную модель семейных отношений.

В настоящее время в цивилизованном обществе все больше людей предпочитает не вступать в брак в самом начале своих отношений или вовсе не вступать в брак, повышается готовность молодых людей в своей собственной жизни искать альтернативные формы ее устройства, эволюционируют не просто формы брака, но и отношение к ним. Эта изменившаяся позиция имеет в значительной мере отношение к изменению социокультурного характера феномена молодежи.

Представительное раскрытие данного феномена осуществлено Р. Зидером [35] . Классическая фаза молодости между наступлением половой зрелости и полной социально-экономической зрелостью теперь изменилась. Молодые люди достигают социокультурной зрелости задолго до того, как обретают экономическую независимость от родителей. С одной стороны, вступление в трудовую жизнь у молодежи отодвинулось из-за удлинения срока школьного и университетского образования. С другой – в более раннем возрасте предпочтение отдается возможности действовать и потреблять. Постиндустриальное общество благоприятствует раннему наступлению совершеннолетия – прежде всего в области потребления, а также в социальных и сексуальных отношениях, и отсрочивает наступление экономической самостоятельности. Компетентное участие молодых в потреблении делает их более зрелыми с социокультурной точки зрения, чем это было у предыдущих поколений. В период вступления в брак молодежь приходит, с одной стороны, с более высокой готовностью к жизненным экспериментам, с другой – ограниченной экономической автономией. Нынешние молодые люди остаются экономически полностью или частично зависимы от родителей, но ведут себя независимее от нормативных представлений последних, особенно в социокультурной сфере.

Поэтому часто брачные отношения начинаются ("случаются") вне родительского дома: последний не подходит для экспериментирования. Перед молодым человеком стоит вопрос, как он будет жить за стенами родительского дома. Если в 1960-е гг. все больше молодых "бежало" в брак (ранние браки), то с тех пор в молодежной среде утверждается выжидательная позиция по отношению к браку и семье. Концепция нормативного брака с проблемами доминирования, близости и распределения ответственности представляется в эти годы слишком тяжеловесной и обязывающей. Браки без регистрации, "жилые сообщества", самостоятельная одинокая жизнь и пр. являются развившимися к настоящему времени альтернативами. По-видимому, они предлагают лучшие возможности для познания жизни молодыми людьми и облегчают разрыв сложившихся отношений в случае неудачи.

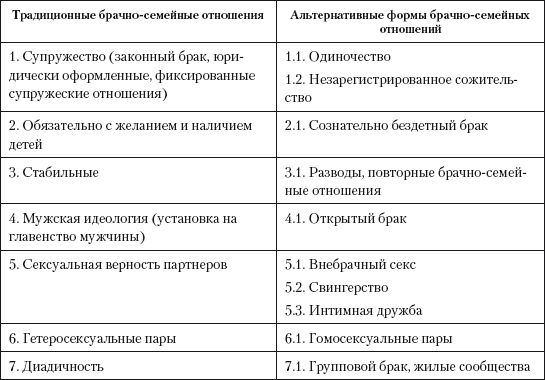

Приведем в табл. 2.2 основные тенденции развития брачно-семейных отношений в современном обществе.

Таблица 2.2. Тенденции развития брачно-семейных отношений в современном обществе