Песочная терапия отсылает к магическому миру детства и позволяет найти дорогу к когда-то оставленным и забытым переживаниям. Наверное, нет такого человека, который не играл бы в детстве в песочнице во дворе, не строил замки на морском берегу или запруды у ручейков, не засыпал песком маленькие "секретики" – красивые цветочки и травинки, прикрытые стеклышком. При построении композиций на песке возрождается способность людей создавать символы, а в особенно трудные для человека времена творческая игра вновь приводит в движение врожденный потенциал к развитию, служит психологическому обновлению. Дональд Сандер в своем предисловии к книге Р. Амманн говорит: "В песочной терапии мир детства вновь распахивает перед человеком свои двери, и эти же двери ведут в бессознательное и скрытые в нем тайны" (Ammann R., 1991, p. xi).

Рисование песком и визуализация с древних времен применяются в традиционных религиозных церемониях. Создание мандалы из цветного песка широко используется в буддийских и индуистских практиках. Рассматривая роль мифов в исцелении, Мирча Элиаде описывает обряды разных племен. У бхилов колдун у постели больного просыпает маисовую муку и рисует на ней мандалы. Процесс построения соответствует магическому воссозданию мира, и в больного вливаются гигантские силы (Элиаде М., 2010). Д. Сандер описывает ритуалы исцеления индейских народов навахо и хопи. Рисование песком является главным элементом ритуала, возвращающего человека к гармонии с миром. В процессе совершения ритуала знахарь окружает страдающего традиционными шаманскими образами. Воплощенные в рисунках на песке животные, растения, ветры, дождь, боги передают вековую исцеляющую силу. Каждая эра привносит новые перспективы, и песочная терапия, более молодая и психологически гибкая, приводит к соприкосновению с тем же архетипическим уровнем, открывает все те же двери к скрытым таинственным силам психики, восстанавливающим порядок и гармонию.

В процессе создания композиций в подносе с песком клиент может молчать или спонтанно говорить: рассказывать историю картины, объяснять то, что он делает, или раскрывать значение объектов лично для себя. Часто что-либо в картине побуждает клиента говорить о своих воспоминаниях или существующих проблемах. Терапевт слушает, наблюдает и участвует эмпатически и понимающе, говоря насколько возможно мало. Они оба могут вообще молчать, поскольку само создание картины в присутствии терапевта обладает позитивным эффектом. Как правило, напряженные, тревожные клиенты расслабляются, а возбужденные, гиперактивные – успокаиваются, как будто соприкосновение с конкретной, трехмерной реальностью оказывает смягчающий эффект само по себе. Интуитивные люди извлекают пользу из конкретности процесса, который имеет тенденцию "заземлять" их. Клиентам, нацеленным на достижения, работа с песком позволяет приостановиться и оглядеться. Построение композиций особенно эффективно действует на людей, которые склонны к рационализации, работа с песком помогает им соприкоснуться с миром фантазии и чувств. Она эффективна и для тех, у кого, напротив, есть затруднения в вербализации. Поскольку песочная картина может создаваться без слов, она оказывается поддерживающим посредником для клиентов, которым тяжело говорить или которые просто предпочитают работать с образами (Weinrib E. L., 2004; Pearson M., Wilson H., 2008).

Трансформация может произойти на уровне метафоры, так как фигурки, расположенные в едином пространстве подноса, оказываются так или иначе связанными, соотнесенными друг с другом. Внутренние психические изменения облегчаются, хотя они остаются еще неизведанными на интеллектуальном уровне.

Как отмечает Джун Аттертон, "в sandplay фигурки и предметы, предоставляемые терапевтом, обеспечивают значительное облегчение блокированным или "затемненным" частям души. Песочная терапия как объясняет, так и раскрепощает, привнося глубину визуального понимания в то, что так часто бывает недоступно вербально" (Atherton J., 2005, p. 19).

Многие клиенты сначала расценивают sandplay как забаву и тем самым начинают работу с песком непринужденно и с чувством безопасности. Постепенно они входят в контакт с сокрытыми частями себя и достигают значительной способности проникать в глубину. Клиент и терапевт скоро оставляют позади мир названий и описаний, основанный на интеллекте, и входят в сферу, где разворачивается процесс развития (Pearson M., Wilson H., 2008).

Создание композиций происходит в присутствии терапевта. Это зримый рассказ в тишине, который способен поведать о печалях и радостях, надеждах и тайнах без слов благодаря творческой игре образов. Что именно примет вещественное воплощение, зависит не только от создателя картины, но и от другого человека, свидетеля процесса. На клиента оказывают влияние не столько его слова, сколько его индивидуальность, а это более тонкий и мощный способ. Насколько бессознательное и сознание клиента смогут войти в диалог, во многом зависит от личных качеств терапевта. Помимо теоретических знаний и клинического опыта Рут Амманн выделяет психическую стабильность, центрированность и творческий потенциал как необходимые характеристики личности терапевта (Ammann R., 1991).

Собственная открытость терапевта внутреннему символическому миру, пространству игры помогает клиенту соприкоснуться с творческой областью в себе. Картина на песке становится разделенной областью, она затрагивает и вовлекает обоих в диалектический процесс взаимодействия.

Важная задача терапевта – заботиться о создании и поддержании отношений, которые ощущаются двумя людьми как уникальный опыт живой связи, именно он необходим для развития. Такие отношения приводят к появлению пространства, в котором клиент чувствует себя настолько свободно и защищенно, что позволяет себе исцелиться. К. Г. Юнг полагал, что установление терапевтического альянса активизирует целительный потенциал, заложенный в человеческой психике. Он рассматривал этот потенциал как составную часть "архетипа Самости", который ведет к индивидуации.

Хотя теоретический материал, излагаемый в книгах, безусловно важен для изучения любого терапевтического метода, психотерапевты разных школ настаивают, что его применение без практического опыта невозможно. Каждый, кто хочет действительно постигнуть метод sandplay, должен почувствовать его действие в процессе собственного построения композиций в терапии, получить непосредственный и сугубо личный психологический опыт. Рут Амманн пишет: "Кто преподавал бы кулинарию, никогда не готовя блюд? Никто! Поэтому использование sandplay на практике не испытавшими на себе ее эффект безответственно" (Ammann R., 1991).

Проводя семинары по sandplay, Джун Аттертон неустанно повторяет, что "песочная терапия – обманчиво простая техника, при всей кажущейся простоте ее использования это глубинный и тонкий инструмент, который требует от терапевта постоянного профессионального развития и движения по пути к индивидуации".

Эта книга – результат личной увлеченности юнгианским анализом и песочной терапией. На ее страницах я попыталась передать особенности и возможности этого удивительно бережного метода, его уважительное трепетное отношение к уникальности каждой души и многообразию человеческих судеб.

В книге раскрываются теоретические положения юнгианской психологии о природе символа, трансцендентной функции, структуре психики и взгляды психоаналитиков других школ, необходимые для понимания песочной терапии. Данные концепции позволяют услышать, что "говорит" песочная картина, уловить ход терапевтического процесса, понять истоки психологического исцеления и заметить пробуждение трансформирующих энергий. Наряду с "духовным" измерением – теорией, книга содержит "земной" элемент – практические рекомендации по оснащению кабинета, сбору коллекции фигурок, проведению сессии. Издание стало результатом многолетнего опыта терапевтической работы с детьми и взрослыми, в нем описаны клинические случаи и приведены фотографии песочных композиций клиентов в качестве иллюстраций к представленным темам. Поскольку в песочной терапии значительную роль играет символический уровень постижения, излагаемый материал сопровождается зрительными образами и поэтическими метафорами.

Особое внимание уделено описанию создания терапевтических отношений, открывающих пути исцеления и личностного развития. Они сходны по своему эмоциональному наполнению с ранними взаимоотношениями матери и ребенка, их проживание навсегда остается с человеком и служит ему эмоциональным ресурсом, поддержкой при встрече с жизненными трудностями. Метафорой этих отношений, да и самой сути песочной терапии, на мой взгляд, являются сосуд и зеркало.

Глава 1

Юнгианская песочная психотерапия

Манифестация Самости

Психика является саморегулирующейся системой, и, согласно юнгианскому представлению, процесс психического развития с самого рождения направляется внутренним центром всей психики – Самостью. По теории Эрика Нойманна, Самость ребенка в начале жизненного пути слита с Самостью матери, в этот период единства матери и ребенка потребности новорожденного удовлетворяются любящей и отзывчивой матерью, и ребенок черпает из такого заботливого отношения чувство безопасности и надежности своего существования в мире. В конце первого года жизни Самость ребенка начинает выделяться как самостоятельная целостность, и в условиях материнской нежности и теплоты процесс отделения сопровождается возрастанием чувства безопасности у ребенка. Эти первые взаимоотношения, дающие младенцу уверенность в безопасности, важны для третьей фазы, которая начинается между вторым и третьим годом жизни. В этот период Самость ребенка стабилизируется и проявляется (манифестируется) в символах целостности. Дети этого возраста часто обращают внимание на круги и шары, рисуют их и лепят. Они могут завороженно, с восторгом, смотреть на круглые формы: дорожный знак, елочное украшение в виде шара, шарообразную скульптуру на улице, воздушный шарик и шар, слепленный из песка. Становясь постарше, они следят за луной, за тем, как она "ходит" за ними, с удовольствием слушают и рассуждают о том, что Земля круглая, интересуются, что собой представляет Бог, планеты, жизнь. Эта увлеченность определяется не просто исследованием формы круга: дети захвачены энергетически заряженным символом целостности. Как считает Д. Калфф, круг выносит на свет нечто, незримо живущее в человеке. Эти символы нуминозного содержания говорят о направлении энергии к изначальной упорядоченности, которая дает человеку внутреннюю безопасность и обеспечивает для него, среди прочих вещей, развитие присущей ему индивидуальности (Kalff D. M., 2003).

Круг представляет собой первозданное совершенство, "замкнутость в себе", не имея верха и низа, начала и конца, эта форма является вечной, началом всех начал. Круг не испытывает недостатка ни в чем, и ничего не содержит в избытке, он уравновешен. Как отмечает Э. Нойманн, круг – это мифологический ответ, пришедший из глубины психики на вопрос, встававший перед разумом на заре человечества: "откуда все взялось?" – и это внутренний ответ на вопрос, которым задается каждый ребенок, когда начинает пробуждаться его самосознание: "откуда я появился?".

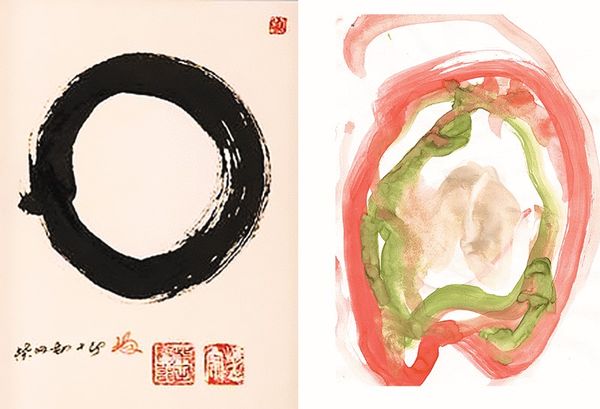

Таким же, замкнутым в себе является и образ свернувшейся в кольцо змеи, кусающей свой хвост. Этот мифологический символ – уроборос, подчеркивает стремление человечества постигнуть "первоначальный источник движения". Э. Нойманн пишет: "Уроборос соответствует психической стадии, предшествующей формированию Эго. Более того, его реальность познается каждым в раннем детстве, и личное переживание ребенком этой, предшествующей Эго стадии восстанавливает старый путь, пройденный человечеством" (Нойманн Э., 1998, с. 28). На рис. 1.1 представлены изображения двух окружностей. Первая – один из многих рисунков девочки двух лет, которые она называла "Змеюшки", а другая – Энсо – каллиграфический образ круга, символизирующий в дзен-буддизме просветление, вселенную, ничто. Энсо – это один из популярных символов в японской каллиграфии, самое раннее упоминание о нем в живописи дзен встречается в восьмом столетии.

Рис 1.1. "Энсо". Каллиграфический свиток Кандзюро Сибаты XX и рисунок двухлетней девочки "Змеюшки"

Манифестация Самости в образе шара, круга или уробороса связана с приобретением ребенком собственной основательности на земле, внутренним признанием права на свое отдельное существование, уверенностью, что его появление на свет – это важное и неслучайное событие, что именно так и должно было быть. Источник такого ощущения находится в ранних взаимоотношениях с матерью, для которой ребенок желанный.

З. Фрейд отмечал, что "ребенок, который ощущает безусловную любовь своей матери, будет чувствовать себя непобедимым" (цит. по: Холлис Д., 2006, с. 45). Детям необходим восторг бытия, и забота матери обеспечивает ребенку возможность глубинного ощущения торжества жизни.

Известный детский писатель и исследователь развития речи детей Корней Чуковский писал: "Все дети в возрасте от двух до пяти верят (и жаждут верить), что жизнь создана только для радости, для беспредельного счастья, и эта вера – одно из важнейших условий их нормального психического роста. Гигантская работа ребенка по овладению духовным наследием взрослых осуществляется только тогда, если он непоколебимо доволен всем окружающим миром. Отсюда – борьба за счастье, которую ребенок ведет даже в самые тяжелые периоды своего бытия" (Чуковский К., 1960, с. 50). В книге "От двух до пяти" он приводит стихотворения маленьких детей. Вот два из них, которые впоследствии, положенные на ноты С. Богуславским, стали детской песенкой. Одно – "Солнечный круг, небо вокруг", а другое:

"Пусть всегда будет солнце,

Пусть всегда будет небо,

Пусть всегда будет мама,

Пусть всегда буду я!"

К. Чуковский отмечает, что в них "с огромной энергией выражается несокрушимая вера ребенка в бессмертие всего, что он любит. Так и слышишь мажорный мальчишеский голос, прославляющий жизнь, которой не будет конца" (Чуковский К., 1960, с. 313).

Опираясь на свой опыт психотерапевтической работы с детьми, Д. Калфф констатирует:

"Манифестация Самости, этого внутреннего порядка, этого паттерна целостности является самым важным моментом в развитии личности. Здоровое развитие Эго может иметь место только в результате успешной манифестации Самости, или в символе сновидения, или как изображение в песочнице. Такая манифестация Самости гарантирует развитие и становление личности.

С другой стороны, в случае слабого или невротического развития Эго такая манифестация Самости (в символе) потерпела неудачу. Это могло случиться из-за того, что не было необходимой материнской защиты, или потому, что проявление Самости было серьезно нарушено внешними влияниями, такими как война, болезнь, или потому, что ребенку на самой ранней стадии развития не хватало понимания от окружающей среды". Поэтому, пишет Д. Калфф, "я стремлюсь дать Самости ребенка возможность установиться и манифестировать себя в терапии. И я пытаюсь через перенос защитить ее и стабилизировать взаимоотношения Самости и Эго. Это возможно внутри психотерапевтических отношений, поскольку они соответствуют естественной тенденции психики констеллироваться в тот момент, когда создано свободное и защищенное пространство" (Kalff D. M., 2003, p. 6–7).

История песочной психотерапии

Песочная терапия уходит корнями в символическую игру детей. Дети любят играть с песком. Часто можно увидеть, как они строят запруды у ручейков, песочные замки на пляже, а дети помладше лепят куличи в песочнице (рис. 1.2). Игра для детей – естественное средство, позволяющее разобраться в окружающем мире и восстановить равновесие в своей душе. В случае неудач, обид, встречи с сильными чувствами игра помогает проживать переполняющие их эмоции, осмысливать события жизни, фантазировать. В игре дети постигают смыслы человеческого существования. Так проявляется способность психики к самоисцелению и развитию. "Играя в "свои игры", дети "идут именно туда, куда они и должны идти"" (Аллан Д., 1997, с. 9–10).