Задания для работы на занятии и самостоятельной работы

Задание 1. Вопросы для дискуссии в группе.

1. Почему руководителю нужно заботиться о своем имидже? В каких ситуациях это особенно необходимо? Приведите примеры из своей настоящей или будущей профессиональной деятельности, когда вам необходимо заботиться о своем имидже.

2. Какова роль самопрезентации в построении имиджа?

3. Как влияет аттракция на имидж? Приведите примеры из своей жизни, когда проявлялось действие этих механизмов и эффектов.

4. Выделите основные составляющие имиджа руководителя. Запишите на доске получившуюся в результате дискуссии схему составляющих имиджа.

5. Кто занимается созданием имиджа?

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы. Эти опросники предназначены не для психодиагностики, а для побуждения к размышлению над своим имиджем. Ответы обсудите в микрогруппах.

А. Анкета "Ваше отношение к имиджу".

1. Убеждены ли вы в важности и ценности имиджа?

2. Когда у вас появилось желание улучшить свой имидж?

3. Чем вы занимаетесь в настоящее время?

4. Соответствует ли ваш имидж представлениям о нем в той сфере деятельности, в которой вы заняты?

5. Ожидаете ли вы в ближайшем будущем продвижения по службе или других изменений в карьере, которые потребовали бы от вас изменения вашего имиджа?

6. Хотели бы вы заняться корректировкой своего имиджа?

7. Что бы вы хотели скорректировать в своем имидже?

8. Куда и к кому вы обратитесь по поводу совершенствования своего имиджа?

9. Был ли причиной ваших неудач ваш непродуманный имидж?

Б. Самоопросник "Мой имидж".

Вам предлагается ряд утверждений, на которые вы должны ответить "да" или "нет".

1. Я уверен в себе.

2. Во время разговора я смотрю собеседнику в глаза.

3. У меня есть чувство юмора.

4. Я доброжелательно отношусь к людям.

5. Я уверен в своей внешней привлекательности.

6. Во время разговора я полностью сосредоточен на собеседнике и не прерываю его.

7. Я испытываю чувство самоуважения.

8. Я всегда вежлив даже с неприятными мне людьми.

9. Я из тех людей, которые не лезут за словом в карман.

10. Я считаю, что мое физическое здоровье и развитие в норме.

11. Я предпочитаю взаимовыгодные разрешения споров.

12. Я постоянно улыбаюсь окружающим.

13. Если я не прав, я быстро признаю свои ошибки.

14. Я умею разряжать свои отрицательные эмоции.

15. Я говорю людям комплименты.

16. Моя профессиональная компетентность не вызывает сомнения.

17. Мой гардероб тщательно подобран.

18. Я знаком с методами самоуспокоения и релаксации.

19. Мои волосы всегда чистые и аккуратно уложены.

20. Я владею тактикой действий в конфликтных ситуациях.

21. Я продолжаю повышать свой профессионализм.

22. Я питаюсь правильно.

23. Я владею приемами риторики.

Если на все вопросы вы ответили "да", то проблем создания имиджа для вас не существует. Если присутствуют ответы "нет", то это сигнал к соответствующим действиям.

Задание 3. Напишите ответ на вопрос: "Кем я хочу быть в глазах других людей?" Это ваш идеальный имидж. Проанализируйте текст, проведите "инвентаризацию": чем из того, что вы написали, вы уже обладаете, чего вам не хватает, от чего вам необходимо избавиться.

Задание 4. Исследуйте свой реальный имидж в данной группе. Студентам раздаются листки бумаги в количестве (n – 1) каждому (n – число студентов в группе). Каждый член группы пишет пять качеств, которые он видит в каждом другом. Преподаватель собирает листки и отдает соответствующему члену группы. Для успешного проведения этого задания необходимо обеспечить в группе атмосферу доброжелательности, доверия, безопасности: повторить, что подписываться под листками не надо, что это только восприятие "здесь и сейчас", что результаты не будут оглашаться, и их узнает только адресат. По окончании – обсуждение: студенты высказывают свои впечатления. Запрещается вопрос "кто это написал".

Задание 5. По той же методике изучите самостоятельно свой имидж в значимой для вас группе.

Вариант этого задания – исследование первого впечатления, которое вы производите на людей. Попросите коллегу или преподавателя провести такое исследование в группе людей, которых вы никогда не видели. Сравните описания вас по первому впечатлению и описания, данные знакомыми вам людьми.

Задание 6. Сравните полученные реальные имиджи с вашими ответами на задание 3. Составьте программу самоизменения и коррекции своего имиджа.

Литература

Основная

Змановская Е.В. Руководство по управлению личным имиджем. СПб.: Речь, 2005.

Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.

Панасюк А.Ю. Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создавать свой имидж. М.: Дело, 1998.

Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. М.: Аспект Пресс, 2002.

Дополнительная

Браун Л. Имидж – путь к успеху. СПб.: Питер Пресс, 1996.

Тозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. М.: Изд-во МГУ, 1987.

Ладанов И.Д. Практический менеджмент. М.: Дело, 1995.

Михайлова Е.В. Обучение самопрезентации. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006.

Сестры Сорины. Истоки имиджа, или Одежда женщины в азбуке общения. М.: Гном и Д, 2000.

Сестры Сорины. Необходимый имидж, или как произвести нужное впечатление с помощью одежды. М.: Гном и Д, 2000.

Шепель В.М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния. М.: Культура и спорт: ЮНИТИ, 1994.

Шпигель Дж. Флирт – путь к успеху. СПб.: Питер, 1995.

Психология управления. Практикум/под ред. Н.Д. Твороговой. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001.

Глава 3

ИСПОЛНИТЕЛb В ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Личность подчиненного

Основные понятия: личность, структура личности, темперамент, характер, акцентуации характера, способности, направленность, кризис развития личности, трудовой потенциал, кадровый потенциал, человеческий капитал, профессионально важные качества, профессиограмма

Как мы говорили, задача управления – выполнение деятельности усилиями других людей, т. е. подчиненных. Однако подчиненный – не "чистый лист", на котором можно написать все что угодно. Это сложившаяся личность, обладающая определенными характеристиками и свойствами. Если руководитель не учитывает индивидуально-личностные особенности подчиненного, он не сможет прогнозировать его реакцию на управленческие воздействия.

Т.Ю. Базаров выделяет следующие характеристики подчиненного [Базаров, 2009].

1. Так как люди наделены интеллектом, они осмысленно реагируют на внешние управленческие воздействия, поэтому управление – не односторонний, а двусторонний процесс, подразумевающий активность подчиненного.

2. Каждый человек уникален, поэтому один и тот же метод управления может приводить к совершенно различным реакциям у разных людей.

3. Люди, как правило, приходят в организацию в результате осознанного выбора, имея определенные цели, и ожидают реализации этих целей в процессе трудовой деятельности.

4. Люди стремятся к постоянному самосовершенствованию и развитию, а не только к удовлетворению витальных потребностей.

Что необходимо знать руководителю о подчиненном?

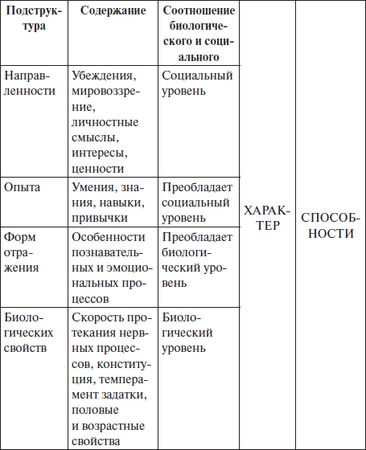

Напомним структуру личности по К.К. Платонову [Платонов, 1986]. В данной модели выделяются четыре подструктуры, имеющее различное соотношение биологической и социальной обусловленности: 1) подструктура биологических свойств; 2) подструктура форм отражения; 3) подструктура опыта; 4) подструктура направленности (табл. 7).

При подборе персонала в первую очередь обращают внимание на подструктуры форм отражения и опыта, т. е. интеллектуальный и образовательный уровень и профессиональный опыт, включающий набор знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения деятельности. Гораздо реже анализируют уровни биологических свойств и особенно уровень направленности, а ведь именно последний определяет направленность деятельности и степень удовлетворенности от ее осуществления.

Уровень биологических свойств

Этот уровень задан конституционально, генетически. Часто возникает вопрос о соответствии конституциональных свойств данному виду деятельности. Существуют, действительно, виды деятельности, где эти особенности учитывать необходимо. Скажем, в работе диспетчера важна быстрота реакции, поэтому необходим отбор для такой деятельности людей с сильной нервной системой, эмоциональной устойчивостью, подвижностью нервных процессов. Особенности нервной системы определяют тип темперамента человека, который является врожденным и не изменяется в течение жизни.

Выделяют четыре типа темперамента: холерик (экстраверт, эмоционально неустойчивый), сангвиник (экстраверт, эмоционально устойчивый), флегматик (интроверт, эмоционально устойчивый), меланхолик (интроверт, эмоционально неустойчивый). Каждый тип имеет свои сильные и слабые стороны. Однако для большинства профессий тип темперамента не определяет степень эффективности. Человек в процессе профессионализации вырабатывает индивидуальный стиль деятельности, позволяющий ему использовать преимущества его темперамента и нивелировать недостатки. В то же время руководителю необходимо знать тип темперамента подчиненного, для того чтобы правильно подбирать управленческие воздействия.

Таблица 7

Структура личности по К. К. Платонову

Люди с различным типом темперамента имеют различную чувствительность к критике. Так, сангвиники, обладающие сильной нервной системой, спокойно и несколько легкомысленно воспринимают критику, могут не реагировать на нее. Меланхолики могут долго переживать по поводу критики (часто воображаемой), их деятельность при этом нарушается. Холерик может быстро возбуждаться и реагировать агрессивно. Флегматик, спокойно все обдумав, реагирует с некоторым запозданием.

Тип темперамента полезно также знать при делегировании полномочий и поручений. При необходимости быстрой реакции на меняющиеся обстоятельства более успешным будет сангвиник или холерик. Флегматик эффективнее работает в рутинных ситуациях, связанных, например, с переработкой данных, подсчетами, подготовкой отчетов. Меланхолик сензитивен в общении, поэтому он хорошо понимает людей, может установить доверительный контакт с клиентом.

Таким образом, каждый тип темперамента имеет свои ограничения и преимущества, которые руководитель может эффективно использовать.

Необходимо также учитывать половые и возрастные особенности подчиненных. Женщины и мужчины имеют некоторые психологические особенности; так, женщины обычно более ориентированы на отношения, а мужчины – на решение задачи. Поэтому распоряжения и указания следует давать женщинам и мужчинам по-разному, с учетом этих особенностей.

Возраст часто связывают лишь с наличием или отсутствием опыта. Действительно, с возрастом нарабатываются навыки, приобретается опыт, являющийся основой эффективной деятельности. Однако в то же время с возрастом и стажем работы приобретаются стереотипы деятельности, снижается желание познавать новое, осваивать новые приемы деятельности и технологии. Сохранить восприимчивость к новому в зрелом возрасте – важное качество специалиста, обеспечивающее его непрерывное саморазвитие.

С возрастом также связаны неизбежные кризисы личностного развития. Кризис обязательно возникает в жизни каждого человека, так как развитие личности происходит неравномерно. Рано или поздно наступает момент, когда обнаруживается разрыв между ситуацией развития личности и наличной ее структурой. Разрешение кризиса состоит в том, что личность преобразует свою структуру в соответствии с новой ситуацией, формируя новые элементы личности (мотивы, ценности, убеждения и т. д.).

Молодые люди, приходящие на работу после учебы, а иногда и во время нее, часто переживают кризис юношеского возраста. Содержание данного кризиса подробно описано Э. Эриксоном [Эриксон, 2004]. Основное приобретение данного возраста – переживание своей идентичности, непосторимости, непохожести на других. В этом возрасте происходит поиск идеалов для подражания, профессиональное и личностное самоопределение. Сейчас многие компании стремятся принимать на работу именно молодежь, так как молодой человек, не обремененный стереотипами, является хорошим "материалом" для выращивания нужного сотрудника. В то же время неудачная самоидентификация может привести к путанице ролей, разочарованию, уходу в себя, может наблюдаться стремление разобраться в себе в ущерб отношениям с внешним миром, работе.

Следующий кризис взрослого возраста Э. Эриксон относит к возрасту около 25–30 лет. Он связан с поиском душевной и интимной близости, созданием семьи, рождением и воспитанием детей. При успешном разрешении данного кризиса выражено стремление к контактам с людьми, установлению партнерских отношений. При неразрешенном кризисе может возникнуть изоляция, избегание близких отношений. Это может негативно сказываться на работе, особенно если деятельность связана с частыми межличностными контактами.

Важный кризис в жизни каждого человека – так называемый "кризис среднего возраста", возникающий около 40 лет.

Он связан с оценкой своих достижений и часто с переоценкой ценностей. При эффективном разрешении данного кризиса человек переживает удовлетворенность своей жизнью, работой, семьей, достижениями, он ориентирован на дальнейшие творческие достижения, продуктивную созидательную деятельность. Сотрудники этого возраста обычно уже обладают значительным опытом, что делает их ценными профессионалами. Однако в случае неразрешения данного кризиса у человека развивается апатия, склонность к депрессиям, уходу в себя, он негативно оценивает свои достижения, жизненную ситуацию в целом. Это приводит к снижению продуктивности деятельности.

Наконец, последний, но исключительно важный кризис часто связан с достижением пенсионного возраста. Если человек в этом возрасте начинает жить прошлым – т. е. воспоминаниями, считая, что в жизни ждать больше нечего – возникает отчаяние, ощущение, что жизнь прожита зря, ничего уже не изменишь. Кроме того, часто возникают проблемы с перестройкой образа жизни, связанного с прекращением или ограничением трудовой деятельности. Именно поэтому многие сотрудники, достигшие пенсионного возраста, стараются продолжить трудовую деятельность. При конструктивном разрешении данного кризиса человек анализирует не прошлое, а свои личностные достижения, "смотрит не назад, а внутрь себя". Это позволяет ему интегрировать все личностные приобретения, достичь целостности личности, личностной идентичности. В этом случае человек и в преклонном возрасте продолжает жить полной жизнью, сохраняя творческий потенциал и продуктивность деятельности.

Уровень форм отражения

К.К. Платонов выделяет две формы отражения:

• с помощью познавательных процессов происходит познание окружающего мира;

• с помощью эмоциональных процессов происходит эмоциональная оценка значимости воспринимаемого для субъекта.

Особенности познавательных процессов подчиненного – памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения – являются важными компонентами его профессиональной пригодности. Часто при приеме на работу происходит оценка уровня развития данных процессов, если их развитие является необходимым условием успешности профессиональной деятельности.

Однако часто не учитывается другой момент: преобладание у сотрудника той или иной ведущей сенсорной системы. Хотя существование репрезентативных систем не доказано исследованиями, на эмпирическом уровне эти типологии широко используются. Выделяют в зависимости от преобладающего канала восприятия следующие типы сотрудников:

1) визуалы – преобладающим каналом восприятия является зрение; соответственно у них часто преобладает зрительная память, образное мышление;

2) аудиалы – преобладающим каналом восприятия является слуховой канал;

3) кинестетики – у таких людей преобладает осязательный канал.

Это различение имеет значение, например, при формулировании распоряжений сотрудникам. Визуалу лучше давать распоряжения или объяснения с помощью глаголов "зрения": "давайте посмотрим", "это выглядит неплохо" и т. п. Аудиалу в аналогичной ситуации лучше сказать "давайте послушаем, что скажет N", "это звучит замечательно". Кинестетик лучше воспримет фразы со словами, обозначающими ощущения: "это так приятно", "так будет удобнее".

Функционирование эмоциональной формы отражения также связано с индивидуальными особенностями. Они обусловлены в первую очередь особенностями нервной системы. Люди с высокой степенью эмоциональной нестабильности (дискорданты) легко выходят из себя, бурно реагируют на эмоционально значимые ситуации. Эмоционально стабильные люди (конкорданты) теряют самообладание только в крайних ситуациях, быстро восстанавливают эмоциональное равновесие.

Существует множество классификаций эмоциональных состояний. Их можно разделить на две основные группы – положительные и отрицательные. Положительные эмоциональные состояния обычно повышают эффективность деятельности, способствуют решению задач. Отрицательные эмоции могут сказываться на деятельности негативно, снижать ее эффективность.

Поэтому руководителю следует обращать внимание на эмоциональное состояние сотрудников, даже если оно не связано с ситуациями, возникающими на производстве. Создание благоприятного социально-психологического климата в организации, развитие организационной культуры способствуют возникновению у сотрудников положительных эмоций.