А. С. Кармин (2007), исходя из того, что главным признаком интуиции служит то, что человек не осознает, как и откуда появляется у него некое знание, считает, что под ее именем скрываются весьма разнородные типы когнитивных феноменов. Он выделяет шесть таких типов.

Интуиция как инстинктивная реакция. "Чувство опасности", "необъяснимый страх", "безотчетный ужас", "агрессивный синдром" и тому подобные переживания во многих случаях появляются на основе действия инстинктивных механизмов.

Диспозиционная интуиция. Существуют разнообразные причины предрасположенности человека к определенным действиям. Такая предрасположенность нередко ведет к неосознанному выбору решения, которое, как кажется человеку, возникло непонятно как, но на самом деле обусловлено имеющимися у него диспозициями – начиная от устойчивых черт характера и кончая мимолетными психическими состояниями. Наиболее типичным примером может служить влияние установки по Д. Н. Узнадзе.

Перцептивная (чувственная) интуиция. Она связана с бессознательным восприятием и обработкой информации (субсенсорное восприятие).

Ассоциативная (имажинативная) интуиция. Наглядно-образное мышление, в процессе которого выстраиваются длинные ассоциативные цепочки образов, нередко протекает неподконтрольно сознанию. Но на уровень сознания всплывают лишь "интуитивно" полученные итоги комбинирования, анализа и синтеза.

Логическая интуиция. Обычно интуицию противопоставляют логике. Однако А. С. Кармин полагает, что в некоторых случаях логические переходы от одних утверждений к другим происходят настолько стремительно, что окончательный результат является человеку "сам собой", как неопосредованная никакими промежуточными выкладками внезапная догадка.

Эвристическая интуиция. Она связана с бессознательными механизмами взаимодействия между чувственно-наглядными образами и понятиями. Имеются две ее основные формы: концептуальная интуиция – переход от наглядных образов к понятиям и эйдетическая – переход от понятия к образам. "При определенных условиях акты эйдетической и концептуальной интуиции могут приводить к формированию таких новых понятий, которые было бы невозможно построить средствами наглядно-образного мышления. Это та интуиция, которая выступает как прорыв к принципиально новой идее. Поэтому характерные для обеих форм эвристической интуиции скачки мысли играют особенно важную роль в творческой деятельности человека", – пишет А. С. Кармин (с. 27).

Как пишут Т. А. Барышева и Ю. А. Жигалов (2006), "механизм интуиции – это объединение нескольких информативных признаков разных модальностей в комплексные ориентиры, направляющие поиск решения, поэтому успешность результата зависит не от одного информативного признака, а от сложившейся в ходе поиска мозаики признаков. Этот механизм притягивает к себе информацию и энергию до тех пор, пока они не приобретут критическую массу. И тогда разрушаются сложившиеся стереотипы и преобразуются в новый образ, мысль или систему мыслей" (с. 104).

...

Античные мудрецы видели парадоксальность процесса поиска новых идей в науке. "Как человек может искать новое знание?" – вопрошали они. Ведь если он знает, что ищет, то это не новое знание, а если не знает, то что же он ищет? Сходная проблема возникает и при анализе художественного творчества. М. Цветаева сидит на диване, курит папиросу за папиросой и ищет то единственное слово, которого ей не хватает в данном стихотворении. Потом вдруг понимает: вот оно! Если она знала, какое слово искала, то что же она искала? А если не знала, то как догадалась, что нашла именно то, что искала?

…Творец не ищет нового знания (или точнее: нового видения). Он вполне осознанно бьется над решением головоломки в рамках старого взгляда. И у него обязательно есть догадка, что надо делать для решения этой задачи (позитивный выбор), иначе ему просто не с чем осознанно работать. Если сделанный позитивный выбор удачен, то он рано или поздно приведет к успеху. Если же неудачен, то сознательные действия по улучшению догадки, как правило, головоломку не решат. Однако даже неудачная позитивно выбранная идея обладает тенденцией последействия. Никакие факты, никакие несоответствия сами по себе не могут ее опровергнуть. Идеи опровергаются идеями, а не фактами (точно так же естественно-научная теория. опровергается только другой теорией и никогда не опровергается противоречащими фактами). Однако вполне вероятно, что некоторые другие возможные догадки в процессе безуспешных сознательных попыток были уже негативно выбраны. А потому при дальнейшей работе со старой идеей не будут осознаны. Ну действительно, плесень в пробирке – это просто грязь, ее появление характеризует неумелость лаборанта или самого исследователя. Увидеть в плесени целебные свойства мешает как уже имеющийся взгляд на плесень, так и неосознанное отбрасывание иного видения: плесень уничтожает вредные бактерии. Для того чтобы сменить взгляд, необходимо избавиться от устойчивого негативного выбора, т. е. переключиться, начать решать другую задачу (фаза инкубации). И тогда ранее отброшенная идея получает приоритет и внезапно проникает в сознание как бы в самый неподходящий момент при решении совсем другой задачи (фаза инсайта). Субъективно это переживается как невесть откуда взявшееся озарение.

Аллахвердов В. М., 2001, с. 50–51.

3.6. Соотношение интуитивного и аналитического стилей

Имеются две точки зрения на соотношение интуитивного и аналитического стилей. Одни исследователи считают, что они взаимосвязаны и являются противоположными полюсами единого измерения: если сильно выражен один из них, то другой выражен слабо (Allison et al., 2000). Другие полагают, что они независимы друг от друга и существуют в параллельных системах переработки информации: рациональной – аналитической и опытной – интуитивной (Epstein, 1996; Pacini, Epstein, 1999). Поэтому человек может иметь одинаково выраженный (высоко или низко) тот и другой стиль.

...

Люди с интуитивным когнитивным стилем холистически оценивают проблему, принимают решения на основе предчувствий, используют глобальную и всеобъемлющую перспективу (Sadler-Smith, 1999). Им не свойственно быть конформистами, использовать систематические методы исследования, последовательное рассуждение (Allison et al., 2000). В качестве противоположного полюса когнитивного стиля выступает предпочтение анализа.

Степаносова О. В., 2003, с. 135.

...

Открытие или изобретение, будь то в математике или в какой-либо другой области науки и техники, появляется в результате нужной комбинации исходных данных. Однако вначале искомое "затеряно" среди огромного множества других возможностей комбинаций, большинство из которых лишено смысла, и лишь очень небольшая часть может оказаться плодотворной. Именно в анализе этой последней части, а не в конструировании бесполезных комбинаций и заключается творчество. Открытие нового и предполагает распознавание и выбор. В этой связи следует отметить, что мы не разделяем довольно распространенной точки зрения, согласно которой сознание при этом рассматривается подчиненным подсознанию. Не отрицая роли последнего, мы полагаем, что первое в большей или меньшей мере определяет общее направление, в котором функционирует второе.

Матейко А., 1970, с. 10.

В отечественной психологии наиболее целостную концепцию творчества и соотношения логического и интуитивного предложил Я. А. Пономарев (1976, 1988, 1999).

Как пишет Я. А. Пономарев (1976а), издавна существуют противоположные тенденции в направлении поиска путей управления творческой деятельностью. "Одна из этих тенденций связывает возможности управления творчеством с алгоритмизацией творческой деятельности, с разработкой "технических приемов", использование которых вело бы к открытию нового. Иначе говоря, эта тенденция выражает стремление к конструированию такой логической системы, которая бы вела людей к научным открытиям, изобретениям и т. п. О такой логике мечтал средневековый схоласт Раймон Луллий, предложивший проект машины, с помощью которой, по его убеждению, можно было получать все возможные истины. В настоящее время такая тенденция ярко представлена направлением "машинного моделирования интеллектуальной деятельности" и рядом других направлений, ставящих своей целью разработку алгоритмов для решения творческих задач изобретателями, учеными и т. п. <…> Другая тенденция принципиально отрицает продуктивность попыток алгоритмизации процесса творчества, считая такие попытки иллюзорными. Однако эта тенденция не отрицает в принципе возможность управления творчеством. Она лишь отвергает возможность прямого пути такого управления и предлагает косвенный путь. Суть его сводится к созданию условий, благоприятствующих творчеству. Комплекс таких условий весьма многообразен. Он начинается с ситуаций, благоприятствующих интуитивному схватыванию идеи решения творческой проблемы, и кончается воспитанием необходимых способностей, качеств личности творца, созданием творческого климата в научно-исследовательском коллективе и т. п. <.> Движение мысли последних лет показывает, что иллюзии, порожденные появлением первых машинных эвристических программ, рассеялись, хотя возможности таких программ постоянно возрастают" (с. 289).

Я. А. Пономарев отмечает, что кибернетические "умные" машины затрагивают лишь один структурный уровень познания – логический, и совсем не затрагивают психологических механизмов творческого акта. По мнению Я. А. Пономарева, "разговор о возможности "логики открытий", точнее сказать – логики, ведущей к открытиям, противоречит самому смыслу понятия о творчестве. Однако это не исключает возможности науки о творчестве, а вместе с тем и правомерности понятия эвристической логики" (там же, с. 290). Далее автор пишет: "Необходимо признать, что по самой сути дела любое решение подлинно творческой проблемы всегда выходит за пределы логики. Однако, как только это решение получено, оно, конечно, может при определенных условиях быть логически осмысленным. На основании такой логики те задачи, которые до этого были творческими, перестают быть таковыми, они становятся задачами логическими. Это и создает одно из необходимых условий развития творческих возможностей. Опираясь на достижения логики, сфера творчества перемещается и вновь оказывается за пределами возможностей логики" (с. 290). Вследствие этого, пишет Я. А. Пономарев, происходит соподчинение двух до сих пор взаимоисключающих одна другую тенденций. Отсюда биполярность творческого процесса, психологический механизм которого состоит из "отдаленных", часто противоположных, полярных элементов: интуитивное + логическое; оригинал + модель; созидание + рефлексия; непроизвольное + произвольное; стимуляция + мотивация; импульсивное + волевое; бессознательное + сознательное; врожденное + приобретенное.

...

Строго говоря, любое мышление развитого человека. представляет единство интуитивного и логического. Чисто интуитивное и чисто логическое – это только абстрактные пределы мышления, рассматриваемого в психологическом аспекте. Вместе с тем в одних психологических формах мышления преобладает тот фактор, который мы описываем как интуитивный предел, а в других – тот, который описывается как логический предел. С такой оговоркой мы и употребляем понятия "интуитивное мышление" (здесь интуитивный фактор преобладает) или "логическое мышление" (преобладает логический фактор).

Пономарев Я. А., 1976, с. 2004.

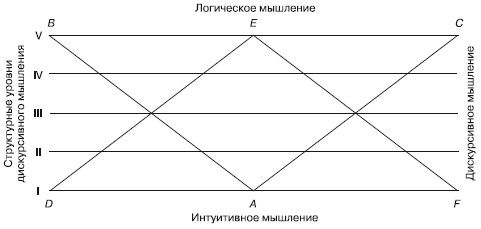

Я. А. Пономарев разработал структурно-уровневую модель центрального звена психологического механизма творчества. Изучая умственное развитие детей и решение задач взрослыми, Пономарев пришел к выводу, что результаты опытов дают право изобразить центральное звено интеллекта в виде двух проникающих одна в другую сфер. Внешние границы этих сфер можно представить как абстрактные пределы (асимптоты) мышления. Снизу таким пределом окажется интуитивное мышление (за ним простирается сфера строго интуитивного мышления животных). Сверху – логическое (за ним простирается сфера строго логического мышления – современных электронных вычислительных машин)" (с. 164–165) – рис. 3.1.

Рис. 3.1. Схема, отражающая соотношение между интуитивным и логическим в процессе мышления

На рис. 3.1 изображены два треугольника, символизирующие взаимодействие логики и интуиции в процессе творчества. Эти треугольники расположены вертикально и направлены вершинами друг на друга, вершина каждого треугольника покоится на основании другого.

На уровне логического мышления, образуемого основанием верхнего треугольника (сторона ВС) и двумя другими его сторонами, символизирующими совокупность способов субъективного контроля (сторона ЛВ) и объективных оценок (сторона АС), человек использует имеющийся у него опыт, т. е. сложившиеся ранее способы действия (набор сформировавшихся программ поведения или алгоритмов усвоенных индивидуальных действий). При таком понимании логического мышления оно не дает возможность выйти за границы своего прошлого опыта, что присуще кибернетическим машинам, полагает Я. А. Пономарев. "Точка" интуитивного мышления, представленная на схеме вершиной Е, близка к нулю, что отражает, по мнению автора, "затухание" роли интуиции в логическом мышлении.

"При нетворческой задаче, – пишет Я. А. Пономарев, – развитый интеллект реализует… готовые логические программы. Однако при творческой задаче картина резко меняется. Провал избранной программы отбрасывает решающего на нижние структурные уровни организации интеллекта. Дальнейший ход решения оказывается постепенным подъемом по данным уровням… Человек как бы карабкается по лестнице структурных уровней организации интеллекта. Структурные уровни организации интеллекта выступают. как функциональные ступени решения творческой задачи" (1976, с. 190).

На самом нижнем уровне дискурсивного мышления (вершина А треугольника АВС) логика уже отсутствует, а интуиция представлена в полной мере (сторона DF треугольника DEF), что делает решение задачи творческим. На этом уровне решение задачи возможно лишь с помощью интуиции. Если опуститься ниже уровня DF, то мы попадем в сферу строго интуитивного мышления, присущего животным. Дискурсивное мышление человека представляет из себя "смесь" машиноподобной логики и интуиции животного, упорядоченную в виде уровней организации и ступеней функционирования.

"С помощью данной схемы, – пишет Я. А. Пономарев, – легко объясняется основная масса фактов, зарегистрированных психологией творчества. Например, в случае, когда для решения задачи в опыте человека имеются готовые логические программы, решения задач протекают на пятом уровне и не сопровождаются существенными сдвигами в эмоциональных показателях (заметим, во всех случаях деятельность на высших уровнях всегда опосредствуется низшими уровнями, но в условиях нетворческих задач такая опосредствованность оказывается незаметной). Это экспериментально доказано, например, для выполнения достаточно сложных, но знакомых испытуемому счетных операций. Аналогичное наблюдается и на начальных стадиях решения творческих задач, когда человек прилагает к ним готовые логические программы, создавая тем самым исходный неверный замысел. Неадекватность таких программ (субъективная логика не подтверждается практикой) превращает задачу в творческую. Решение ее теперь возможно лишь с помощью интуиции. Организация деятельности человека смещается на нижние структурные уровни" (с. 192).

Критерием творческого акта, по Пономареву, является уровневый переход: потребность в новом знании складывается на высшем структурном уровне организации творческой деятельности, а средства удовлетворения этой потребности – на низших уровнях. Они включаются в процесс, происходящий на высшем уровне, что приводит к возникновению нового способа взаимодействия субъекта с объектом и возникновению нового знания. Тем самым творческий продукт предполагает включение интуиции (роль бессознательного) и не может быть получен на основе логического вывода.

Решение творческой задачи связано с получением прямого (осознаваемого) и побочного (неосознаваемого) продуктов. "Прямой продукт отвечает сознательно поставленной цели и может быть непосредственно использован в сознательной организации последующих действий (осознаваемый опыт). Побочный продукт возникает помимо сознательного намерения, складывается под влиянием тех свойств предметов и явлений, которые включены в действие, но не существенны с точки зрения сознательно поставленной цели", – пишет Я. А. Пономарев (с. 193). Автор отмечает, что человек не может непосредственно использовать побочный продукт в сознательной организации последующих действий, но поскольку он существует не только в преобразованном объекте, но и фиксируется, отражаясь психически, он при известных условиях может принять участие в регуляции последующих действий (неосознаваемый опыт).