При межличностном общении, содержание которого касается только общающихся, отражается позиция каждого из них. Если же участники общения являются представителями групп, коллективов, то они не полностью свободны в своих позициях и способах контактирования, поскольку заботятся о престиже представляемых ими групп. Поэтому, например, воспитательная работа с учащимися, принадлежащими к компаниям с асоциальным поведением, затруднена, особенно если общение с ними осуществляется учителем в присутствии других ребят из этой компании.

В личностном общении вербальные компоненты не играют существенной роли. О внутреннем мире личности не "сообщается", он не "транслируется" в личностном общении, а существует, наличествует… Основное назначение и цель личностного общения, его реальная функция в жизни человека – обеспечение существования и представления его внутреннего мира, а тем самым личности.

Бобнева М. И., 1981, с. 244-245.

По содержанию и целям выделяют деловое и неделовое общение. Деловое общение включено в продуктивную деятельность и направлено на то, чтобы повысить качество этой деятельности. Деловое общение имеет место в школе при общении учителя с учащимися на занятиях, во время внеклассной и внешкольной работы с детьми. Деловое общение на предприятии имеет место во время совещаний, планерок, производственных собраний, выполнения совместной работы. Оно не затрагивает внутренний мир участников общения, и содержанием такого общения являются производственные вопросы.

Неделовое (личностное) общение, наоборот, связано с решением внутренних психологических проблем: разрешением внутреннего конфликта, обсуждением происходящего вокруг, выражением своего отношения к этому, поиском смысла жизни и т. д.

В зависимости от цели выделяют также ритуальное, манипулятивное и гуманистическое общение. Их характеристика дана Ю. С. Крижанской и В. П. Третьяковым (1990).

Ритуальное общение имеет целью поддержание связи с социумом, подкрепление представления о себе как о члене общества. Его характерными особенностями являются ненаправленность, неинформативность, бессодержательность, невовлеченность или малая вовлеченность партнеров в общение. При таком общении партнер становится необходимым атрибутом выполнения ритуала. С помощью ритуального общения "осуществляются многие контакты, разговоры, которые со стороны, да иногда и изнутри, кажутся бессмысленными, бессодержательными, так как они на первый взгляд совершенно неинформативны, нецеленаправленны, не имеют и не могут иметь никакого результата. Ну, действительно, какой, казалось бы, смысл в общении, предположим, на некоем дне рождения. Все присутствующие знают друг друга лет 20, собираются вместе раза 3-4 в год, сидят по нескольку часов и говорят все об одном и том же. И мало того, что темы разговоров в сущности не меняются, так, кроме этого, каждый наверняка может предсказать точку зрения любого по любому вопросу. Казалось бы, абсолютно бессмысленная трата времени, которая должна вызывать только раздражение. Это иногда и случается, но редко – гораздо чаще мы получаем от такого рода заседаний удовольствие. Мало того, чем больше "отягчающих" обстоятельств – чем больше стаж знакомства, чем меньше новых людей, чем меньше неожиданных точек зрения, – тем больше удовольствие. Зачем же нам это нужно?

Описанное общение – типичный случай ритуального общения, где главным делом является подкрепление своих установок, ценностей, мнений и т. д., повышение самооценки и самоуважения" (с. 174). Поэтому участники такого общения стараются избежать всякого столкновения мнений. Ритуальное общение не затрагивает важнейших проблем и интересов человека.

Хотя во многих случаях мы с удовольствием принимаем участие в таком (ритуальном. – Е И.) общении, в еще большем количестве случаев мы участвуем в нем просто автоматически, выполняя требования ситуации, практически не осознавая, не отдавая себе отчета в том, что мы делаем. Мы много раз здороваемся и раскланиваемся со знакомыми и незнакомыми людьми в родном учреждении, на лестничной площадке, на улице, спрашиваем их "Как дела?", узнаем, что "Нормально", говорим о погоде, ругаем общественный транспорт, который "плохо ходит", рассказываем и слушаем анекдоты, смеемся, и все это происходит походя, совершенно нас не затрагивая. И такое общение человеку тоже необходимо – представьте себе, какая была бы реакция, если бы все вдруг перестали с вами здороваться. Понятно, что реакция была бы далеко не оптимистическая, ведь лишение человека этого ритуала прямо свидетельствует и понимается как социальная изоляция.

Крижанская Ю. С., Третьяков В. П., 1990, с. 178.

Второй вид целевого общения – манипулятивное. Это вид общения, имеющий целью использовать партнера по общению в своих целях. О манипуляции подробно речь пойдет в главе 6.

Третий вид – гуманистическое общение. Это личностное общение, позволяющее удовлетворить потребность в понимании, сочувствии, сопереживании. Отличием гуманистического общения от двух вышеназванных является то, что ожидаемым результатом общения является совместное изменение представлений обоих партнеров, а не поддержание социальных связей, как при ритуальном общении, и не изменение поведения партнера, как при манипулятивном общении.

К гуманистическому общению относится доверительное общение. Это интимное, исповедальное общение, осуществляемое не только между друзьями, но и между пациентом и врачом, нередко дающее психотерапевтический эффект.

Доверительное общение как феномен определяется, с одной стороны, значимостью, интимностью информации о себе, раскрываемой собеседнику, а с другой – доверием к партнеру (В. С. Сафонов, 1981). Доверие – это отношение к партнеру как человеку, который не будет использовать полученную информацию против доверившегося в силу своих моральных качеств. Вступление в доверительное общение требует преодоления некоего психологического барьера в связи с тем, что "раскрытие" себя связано с определенным риском. Вследствие этого для начала доверительного общения необходимы некоторые специфические условия:

1) настоятельная потребность "выговориться"; в этом случае пусковым фактором для возникновения доверительного общения может стать первый же "попавшийся под руку" человек (например, случайный попутчик), который воспринимается как способный выслушать, понять, сопереживать;

2) поведение собеседника, которое располагает к такому общению (его "открытость", проявление внимания, доброжелательности, искренней заинтересованности, просто согласие выслушать), общее впечатление о нем, прошлый опыт общения с ним.

А. А. Леонтьев (1974) выделяет три вида общения: социально-ориентированное, предметно-ориентированное и личностно-ориентированное. Первый вид общения направлен на изменение психологических характеристик группы людей в сторону либо их унификации, либо рассогласования. Это общение между представителями социальных групп, выступление перед аудиторией. Предметно-ориентированное общение направлено на регулирование совместной деятельности людей, а личностно-ориентированное – на изменение отдельной личности.

Американские исследователи Бернард и Хекинс выделяют пять уровней разговора, каждый из которых определяется своей комбинацией содержания, значения, эмоциональной вовлеченности. Приведем их в порядке возрастания значимости партнеров друг для друга. Первый уровень определяется отношением к другому как к неодушевленному предмету. Это наименее интимная, формальная ситуация, обычно предполагающая случайных участников. Такой разговор содержит много штампов, полон социальными условностями, малозначителен для партнеров, хотя это обычно скрывается. За ним следует уровень, который определяется отношением к партнеру как объекту воздействия. Это информативный уровень разговора, обычно включающий в себя передачу каких-то фактов, знаний, указаний. Разговор на этом уровне имеет все характеристики лекции. Следующий уровень – это первый, на котором в разговор включены реальные чувства партнера. Здесь появляется интерес к партнеру как к таковому. Однако передаются чувства в основном об окружающем мире, а не о себе и не о партнере ("Я думаю, что это одно из красивейших мест в мире"). Далее – передаваемые чувства уже относятся к внутреннему миру партнеров. Здесь можно открыто выражать свои чувства. "Я вас люблю" – фраза именно этого уровня. И наконец, последний, наиболее интимный уровень разговора, предполагающий существование значимых отношений между партнерами. Здесь особо важны невербальные компоненты. Типичный пример – отношения матери и младенца.

Крижанская Ю. С., Третьяков В. П., 1990, с. 157.

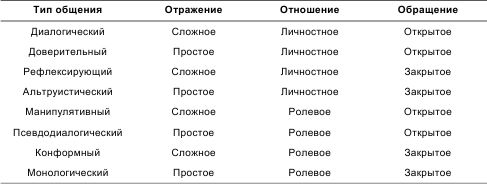

Г. А. Ковалев (1996) дает свою классификацию типов общения, основанную на трехкомпонентной модели общения (табл. 1.1).

Общение может быть кратковременным и длительным. При кратковременном общении создается первое впечатление друг о друге. Первое впечатление о человеке может быть и неадекватным, так как основано на внешних или случайных признаках. Однако у многих людей оно бывает очень сильным и поэтому надолго сохраняется. Вследствие этого оно может как облегчить, так и затруднить на начальном этапе общения воспитание учащихся, да и само общение, если у одной или сразу двух общающихся сторон это впечатление будет негативным.

Таблица 1.1. Классификация типов общения

Длительное общение дает возможность глубже понять друг друга. Это путь к взаимопониманию, но в то же время – и к возможному взаимопресыщению (что часто наблюдается в замкнутых, изолированных группах).

Выделяют также вербальное, невербальное и проксимальное общение. Вербальное общение – это общение с помощью языка. По своим коммуникативным возможностям оно гораздо богаче всех остальных видов общения, хотя и не в состоянии их заменить. Невербальное общение – это общение с использованием неречевых средств – мимики, жестов, через сенсорные и телесные контакты. Проксимальным называют общение, которое осуществляется через особое расположение людей в пространстве относительно друг друга. Э. Холл (Hall, 1959) установил, что расположение людей на определенном расстоянии друг от друга отражает информацию об отношениях между людьми. Он выделил четыре расстояния (зоны), свидетельствующие о различных взаимоотношениях людей:

1. Публичная зона. Она составляет от 3,5 м и больше и указывает на то, что в процессе общения находятся люди, не имеющие каких-либо личных или деловых отношений, и что они не намерены идти на сближение друг с другом или установление личных взаимоотношений. Это зона, в пределах которой относительно друг друга располагаются люди во всех случаях их публичного общения.

2. Социальная зона. Она составляет от 1,2 до 3,5 м и указывает на то, что общающиеся люди являются знакомыми, партнерами или коллегами по работе и между ними сложились не только деловые взаимоотношения.

3. Личная зона. Она равна примерно 45 см – 1,2 м. В пределах этой зоны располагаются люди, между которыми сложились личные взаимоотношения, не переходящие, однако, в интимные.

4. Интимная зона. Она составляет от 0 до 45 см. В эту зону допускаются только самые близкие люди, между которыми сложились интимные отношения или которые готовы пойти на установление таких отношений.

Вторжение в личное пространство приемлемо только в некоторых ситуациях и только тогда, когда все, кто участвует в этой ситуации, следуют неписаным правилам. Например, люди терпимо отнесутся к другим в переполненном лифте или метро, и их даже не беспокоят прикосновения окружающих, при условии, что другие следуют определенным "правилам": стоят неподвижно, смотрят на пол или указатель над дверью и не оглядываются на тех, кто стоит рядом. Встретившись взглядами, в этой ситуации люди могут обменяться смущенными улыбками или как-то иначе признать взаимное вторжение в интимное пространство. Межличностные проблемы возникают, когда человек нарушает ожидания другого, связанные с конкретным пространством. К сожалению, иногда один человек намеренно нарушает пространственные ожидания другого. Когда нарушения возникают между представителями противоположного пола, это может рассматриваться как сексуальное домогательство. Чтобы не создавалось впечатления домогательства, людям нужно особенно чутко относиться к интимному пространству окружающих. Многие люди определенным образом помечают свою территорию. Например, если вы рано пришли в класс на первое занятие, поставили рюкзак на пол у свободной парты, повесили куртку на стул и вышли в коридор, а кто-то появился, пока вас нет, отодвинул ваш рюкзак и сел за парту, то этот человек вторгся на территорию, которую вы отметили как свою.

Вердербер Р., Вердербер К., 2007, с. 96-98.

1.7. Способы общения

Психический контакт между людьми может быть непосредственным (например, при встрече) и опосредованным, с использованием специальных средств и орудий (например, обмен письмами). При общении с помощью писем, телефонных переговоров тоже происходит взаимный обмен информацией и эмоциями между реальными людьми; в этом отличие чтения письма от чтения художественной литературы: последняя дает возможность человеку лишь приобщиться к литературе, поэзии.

В последние годы все большее распространение получает способ общения через электронные средства. Его особенностью является отсутствие прямого физического контакта между людьми. Поэтому, если не имеется визуального изображения говорящих на электронных средствах, теряется большая часть информации, сообщаемой невербальными знаками (мимикой, жестами). Кроме того, при таком общении присутствует анонимность: общаясь с человеком через Интернет, мы можем не знать настоящее имя собеседника, его пол и возраст, его национальность и религиозную принадлежность и т. д., так же как он ничего не знает о нас. Для придания общению анонимного характера его участники используют псевдонимы.

Общение с помощью электронных средств (через Интернет) часто вызвано общими интересами. Такое общение происходит через сетевые конференции и онлайн-чаты. Конференция – это место виртуальной встречи людей с общими интересами. На ней собираются сообщения, объединенные определенной темой. Начинается она с того, что один из пользователей Сети посылает сообщение (называемое статьей). Другие пользователи читают эти статьи и, если хотят, отвечают на них. В результате получается дискуссия, в которой могут принимать участие многие люди. Таких конференций в Интернете проводятся тысячи.

Интернет-чат – это интерактивный обмен сообщениями между двумя или более участниками. В то время как в конференциях публикуются статьи, а люди посылают на них ответы через некоторое время, в чат-руме ответы появляются на экранах участников немедленно.

Правила эффективного общения через электронные средства:

1. Необходимо редактировать написанное. Никогда не посылайте электронную почту, не прочитав написанное вами. Не ограничивайтесь исправлением опечаток. Соблюдайте грамматические и синтаксические правила.

2. Включайте в свое письмо те же формулировки, какие вы получили. Даже если обмен электронной почтой произошел в тот же самый день и даже минуту, автор не может помнить точно, что он писал вам первоначально. После ознакомления со специфическими выражениями, которые люди используют в своих сообщениях, полезно повторить или перефразировать их, прежде чем ответить.

3. Примите во внимание отсутствие значимых невербальных сигналов. Учитывайте, что партнер не видит выражение вашего лица, ваших жестов, не слышит звуков вашего голоса. Поэтому вам следует определить, какие слова могут пригодиться для заполнения пробелов в значении. Когда это уместно, добавляйте больше прилагательных. Символы, которые используются в электронной почте для выражения эмоций, называются эмотиконами.

4. Экономно используйте принятые сокращения или вообще их не используйте. Хотя использование сокращений делает сообщение короче, оно не становится от этого более ясным. Многие из тех, кто получает такие стенографические загадки, теряются, пытаясь извлечь из них смысл. Более того, некоторые получатели могут быть обижены, потому что им кажется, что вы не хотите сказать то, что думаете, а вместо этого вставляете сокращения. Некоторые обычные сокращения в электронной почте включают в себя следующие: BTW ("между прочим"), FWIW ("за точность не ручаюсь, хотите – верьте, хотите – нет") и IMHO ("по моему скромному мнению"). Особенно опасный прием – это использование прописных букв для подчеркивания важности сообщения. Это воспринимается как угроза. Все прописные буквы в электронной почте равносильны крику при беседе с глазу на глаз.

5. Помните, что при использовании электронной почты отсутствует тайна переписки. Сообщение, которое вы написали, скопировано и сохранено как минимум временно на многих компьютерах между вами и получателем. Если вам нужно сказать нечто конфиденциальное, лучше отправить такое сообщение в письме или передать по телефону.

1.8. Выбор партнера по общению

Центральным моментом в мотивации общения является выбор постоянного или ситуативного партнера по общению, а для исследователя-психолога – изучение причин и факторов, обусловливающих такой выбор или отказ от него.

Наиболее распространенным фактором выбора постоянного партнера общения, в частности детьми, по данным многих авторов, является привлекательность другого человека как личности по нравственным, деловым или физическим качествам, проявление к этому человеку симпатии, любви, т. е. эмоциональное отношение. Так, у дошкольников привязанность к ровесникам обеспечивают такие качества последних, как чуткость, отзывчивость, проявление заботы и внимания, справедливость, приветливость, учет интересов другого, дружелюбие. Как показала Н. Г. Полехина (1971), потребность учащихся в общении с учителями во внеурочное время возникает при наличии у последних следующих качеств: человечности, хорошего характера, чувства юмора, тактичности. Учитель должен обладать эрудицией, умением найти контакт, быть хорошим собеседником, понимать учащихся.

Деловые качества (интеллект, умение организовать игру, учиться, трудиться) тоже могут явиться причиной выбора постоянного или временного партнера общения (В. Н. Лозоцева, 1982; Я. Л. Коломинский, 1975). В возникновении привязанности к кому-либо может играть роль (причем уже у детей 3-7 лет) и внешняя привлекательность человека (Т. А. Репина, 1988).

Немаловажную роль в выборе партнера общения играет наличие общих интересов, ценностей, мировоззрения, а также необходимость сотрудничества, взаимодействия в процессе получения или оказания помощи. В ряде случаев выбор партнера общения обусловлен внешними факторами: близостью проживания, знакомством родителей (для детей) и т. д.