Задание 1. Самоописание (методика "Кто я")

Испытуемый. Возраст – от 7–8 лет; результаты выполнения методики тех, кто еще не достиг возраста подросткового кризиса, существенно отличаются от описанных выше, однако их можно анализировать по той же схеме.

Инструкция испытуемому. Напишите сверху листа бумаги "Кто я?". Напишите ответы на этот вопрос, описывая свои особенности, качества, свойства и т. п. Каждый ответ должен начинаться со слов "я" ("мне", "меня" и пр.).

Если испытуемый не задает вопросов о том, сколько именно ответов он должен дать, лучше не уточнять количество ответов. Однако для последующего анализа оптимальное количество 10–20 (можно это сказать при настойчивых вопросах испытуемого).

Обработка и анализ. Основные этапы обработки можно предложить выполнить самому испытуемому, при этом следует учесть, что его варианты могут отличаться от тех, которые кажутся логичными, к примеру, "ленивый" может быть отнесено к позитивным характеристикам.

1. Отнесите каждый ответ к одной из следующих категорий по содержанию (можно относить один ответ к двум категориям одновременно):

– формальные и ролевые характеристики;

– внешность;

– особенности характера, внутреннего мира;

– особенности поведения;

– особенности отношений с окружающими;

– интересы, вкусы, увлечения;

– взгляды и убеждения; – планы и желания;

– "ситуативные" ответы;

– "абстрактные" ответы;

– прочее (если это возможно, можно выделить дополнительную группу).

Обратите внимание на то, какие ответы идут в начале списка; чаще всего это либо формальные характеристики, либо наиболее важные для человека качества. Иногда большое значение имеет последний ответ, самый "открытый", или итоговый, обобщающий, или, наоборот, противоречащий другим ответам.

Оцените относительную представленность различных содержательных аспектов Я-концепции.

2. Отнесите каждый ответ к одной из следующих категорий:

– позитивная характеристика (пример: "Я обаятельный"); – негативная характеристика ("Я мелкий пакостник");

– нейтральная характеристика ("Я люблю компанию");

– противоречивая характеристика ("неплохой товарищ, но помнящий зло"). Оцените особенности самооценки (высокая, низкая) и противоречивость Я-концепции.

3. Существуют ли противоречия между отдельными ответами? (Пример: в самоописании 35-летней домохозяйки подряд идут ответы "Мне очень хорошо дома" и "Я хочу учиться" – в данном контексте это скорее всего желание выйти за пределы дома и домашних дел). Можно ли считать Я-концепцию противоречивой?

Вопросы для анализа и обсуждения

1. Оцените относительную представленность различных содержательных аспектов Я-концепции.

2. Можно ли назвать самооценку испытуемого высокой? Низкой? Почему?

3. Можно ли назвать Я-концепцию испытуемого противоречивой? Почему?

4. Как вы считаете, отнесся ли испытуемый к заданию серьезно? Был ли он откровенен?

5. Имеются ли в Я-концепции испытуемого свидетельства переживания кризиса переходного возраста (вопрос для испытуемых от 10 до 20 лет)?

5. Какую информацию о внутреннем мире испытуемого вы получили по результатам выполнения методики?

Примеры и рекомендации. Трудность выполнения заданий данного раздела заключается в отсутствии строгих формальных правил и критериев анализа. Все подсчеты, которые вы проделаете – не более чем подспорье для собственных размышлений. Поэтому, к примеру, если количество позитивных высказываний превысит количество негативных, это не значит, что самооценка испытуемого высокая, это лишь одно из свидетельств в пользу высокой самооценки.

Поэтому основа для анализа и ответа на вопросы – ваш опыт и интуиция житейского и практического психолога.

При анализе ответов следует учитывать отношение испытуемого к заданию, его состояние и настроение. Те, кто не хочет быть откровенными, дают формальные, "закрытые" ответы, которые, как правило, малоинформативны.

Другие подходят к заданию, казалось бы, несерьезно, дают ответы, которые можно принять за шуточные, легкомысленные. Как правило, за шуточным настроем скрывают тревогу, а ответы дают о человеке более важную информацию, чем ему кажется.

Мы уделили основное внимание особенностям Я-концепции подростков и юношей, однако методика дает ценную информацию и для анализа ответов других возрастных групп, которые проводятся по той же схеме.

Самооценка

Тему самооценки как составляющей Я-концепции, мы уже затронули в предыдущем разделе; теперь рассмотрим эту важнейшую структуру более подробно.

В процессе изучения самооценки психологи часто просят испытуемых изобразить ее наглядно – в виде точки на вертикальной линии – или оценить ее в процентах от некоего абсолютного максимума. Поэтому "высота" самооценки приобретает наглядную форму.

Несмотря на важность самооценки для психологического благополучия (а может быть, наоборот, благодаря ей), она подвержена некоторым выраженным искажениям. Большинство людей оценивает себя не как среднего человека, а несколько выше (это, конечно, не касается любого из качеств, которое оценивается, а скорее в целом). Причем, чем труднее объективно оценить характеристику, тем больше выражено это искажение (к примеру, характеристика "способности" будет искажаться больше, чем "успеваемость"). А значимость характеристик, самооценка которых у человека не может быть высокой (к примеру, успешности карьеры у домохозяйки), как правило, занижается (не в карьере счастье, для женщины главное – семья). Подобные феномены получили у психологов специальное название "предрасположение в пользу своего Я".

Если рассматривать графическое отображение самооценки в виде точки на вертикальном отрезке и разделить условно этот отрезок на 4 примерно равные части, то зоной нормальной самооценки будет вторая четверть сверху. Верхняя четверть будет соответствовать повышенной самооценке, третья – пониженной и самая нижняя четверть – выраженно низкой самооценке.

При рассмотрении самооценки по отдельным качествам можно рассматривать эти качества как индивидуальные или личностные конструкты, отражающие представление человеке о себе и о мире. Как правило, индивидуальные конструкты имеют форму двухполюсных шкал. Иногда встречаются трехполюсные шкалы, где третий полюс – середина шкалы, где находится отметка идеальной самооценки (если испытуемый считает, что идеал – это золотая середина).

Полюса – это ценности, то, что человек декларирует как желательное или нежелательное состояние. Сверху находятся положительные ценности (то, к чему человек стремится), внизу – отрицательные – то, чего человек старается избежать. Ценности-полюса, как правило, заданы так, что допускают разнообразную субъективную интерпретацию со стороны испытуемого. Конкретным индивидуальным содержанием каждый наполняет шкалу сам, и если мы просим человека объяснить, что для него значит та или иная ценность (к примеру, здоровье или характер), то, отвечая на вопрос, он знакомит нас с этим индивидуальным содержанием.

Одна из классических методик изучения самооценки была разработана ученицей Курта Левина Тамарой Дембо и впоследствии модифицирована для работы с психически больными С. Я. Рубинштейн (Рубинштейн, 2010). В основу задания положена дальнейшая ее модификация, выполненная П. В. Яньшиным (Яньшин, 2004).

Задание 2. Самооценка по Дембо – Рубинштейн

Испытуемый. От 10 лет (необходимо хорошее понимание инструкции).

Процедура. Выполнение задания сочетается с полуструктурированной беседой, ход которой не задан заранее, а меняется в зависимости от предшествующего обсуждения. Желательна запись на диктофон.

Примерная инструкция. Рисуется шкала (желательно на листе бумаги в клетку), на которой отмечаются два полюса и середина. Шкала называется "Здоровье", говорится примерно следующее.

"Представим себе такую условность: на верхнем полюсе находится самый здоровый человек в мире (обязательно использовать "человек", а не "люди" – единственное число), внизу – самый больной, а между ними – все остальные, в том числе и мы с вами". Далее следует просьба к испытуемому поставить крестик в том месте шкалы, где он сейчас находится, как он сам это понимает или чувствует (крестик соответствует актуальной самооценке). Затем предлагается кружком или иным способом отметить то место, где испытуемый "мечтал бы (хотел бы) оказаться" (соответствует идеальной самооценке). Дальнейшая беседа направлена на выявление субъективного содержания полюсов шкал. Это можно сделать, задав вопрос о человеке, помещенном на полюс: как можно охарактеризовать его. Например: "Что делает человека на верхнем (нижнем) полюсе самым здоровым (больным)?", "Что для вас самый здоровый (самый больной) человек?".

После завершения работы с первой шкалой рисуется следующая (или, если шкалы нарисованы заранее, проводится работа с ней), пока не будут сделаны отметки на всех выбранных шкалах.

Всего испытуемый дает оценку по 7–10 шкалам, из них:

– 4 "классических" шкалы, введенных С. Я. Рубинштейн: здоровье, ум, характер, счастье;

– не менее одной шкалы предложены вами в процессе беседы с испытуемым (можно наметить эти шкалы заранее, но, скорее всего, окончательный выбор будет сделан в ходе беседы).

Среди шкал, пользующихся популярностью, можно отметить такие, как "красота", "материальная обеспеченность", "успешность", "общительность", "любовь" ("насколько меня любят").

– не менее одной шкалы предложены самим испытуемым (в ответ на просьбу придумать шкалу, которая является для него важной и значимой или отражает его проблему и пр.).

Желательно, чтобы все шкалы располагались рядом друг с другом на листе бумаги (для удобства последующего анализа). Обязательно подписывайте названия шкал и кто задал дополнительные шкалы.

Общие принципы интерпретации

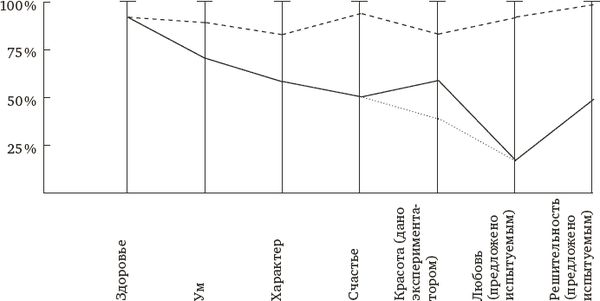

Перед началом работы с графиками соедините в две ломаные линии все отметки актуальной и идеальной самооценки.

Основные типы актуальной самооценки:

1. Нормальная самооценка: актуальная самооценка колеблется в пределах трех верхних четвертей, большинство показателей актуальной самооценки находится во второй четверти (зоне нормальной самооценки), отсутствуют ярко выраженные пики и провалы.

2. Устойчиво повышенная самооценка: актуальная самооценка в основном колеблется в пределах верхнего интервала – полутора интервалов (из четырех), и не опускается ниже середины. Если самооценка не выходит за пределы верхнего интервала, можно предполагать недостаточно реалистичную самооценку. Такой профиль может свидетельствовать не только о повышенной самооценке, но и о хорошем настроении испытуемого, его не очень серьезном отношении к заданию.

3. Равномерно сниженная самооценка: большинство актуальных оценок ниже средней отметки. Подобный профиль может также свидетельствовать о чрезмерной критичности, повышенной требовательности к себе либо о сниженном настроении.

Следует отметить, что если большое количество ответов (около половины и более) совпадает с точкой середины шкалы, это не интерпретируется как сниженная самооценка, но скорее свидетельствует о "закрытости" испытуемого, формальном отношении к выполнению методики.

4. Неравномерное повышение и снижение самооценки: относительно устойчивая самооценка, на фоне которой заметен "провал", а по другой шкале – подъем, пик (иногда бывает только провал, или только пик). Провал – как правило, признак проблемы или неблагополучия. Пик по другой шкале – компенсация – то, чем человек пытается скомпенсировать неблагополучие (например, провал по шкале "материальная обеспеченность" и пик по шкале "красота" – я бедная, зато красивая). Шкалы, заданные самим испытуемым чаще, чем "классические" шкалы, относятся к категориям пиков или "провалов". Как правило, они отражают значимые ценности и/или проблемы испытуемого.

5. Выраженно неравномерная самооценка: колеблется в пределах трех или четырех интервалов. Подобный профиль свидетельствует о выраженной зависимости самооценки от жизненного "контекста" (который различается, например, для проблем здоровья и ума). Также он может отмечаться в случае, если самооценка снижается (чаще) или повышается непосредственно в ходе выполнения методики.

Основные закономерности идеальной самооценки

"Нормальное" положение отметки идеальной самооценки – несколько ниже верхнего полюса шкалы. Совпадение отметки с полюсом в руководствах рассматривается как "признак незрелости в отношении к ценностям, возможно, незрелости личности, отсутствия четкого осознания своих возможностей и ограничений". Однако такой вариант встречается достаточно часто, в том числе при обследовании людей, которые не проявляют признаков незрелости. Возможно, что такой показатель идеальной самооценки (на верхнем полюсе) может являться признаком недостаточно вдумчивого отношения к заданию или иного (не в соответствии с замыслом авторов методики) понимания того, что есть идеальная самооценка.

Отдельно следует сказать о положении отметки идеальной самооценки точно на середине шкалы. Это, скорее всего, признак сложности для испытуемого оцениваемого конструкта (ценности): крайности чем-то его не удовлетворяют, а идеалом является "золотая середина". К примеру, если "хороший характер" для испытуемого – это добрый, отзывчивый, со всеми ладящий человек, то изнанкой "стопроцентно хорошего характера" окажется уступчивость, неумение защитить свои интересы, поэтому отметка идеального характера окажется ближе к середине шкалы (и, возможно, ниже, чем отметка актуального характера).

Соотношение актуальной и идеальной самооценки – показатель удовлетворенности собой: чем меньше расстояние, тем выше удовлетворенность. Однако здесь возможны искажения, связанные с необходимостью поддержания самооценки. Еще У. Джемс, выводя формулу самооценки (отношения успеха к притязаниям), фактически обосновал два варианта повышения самооценки: завышение успехов и занижения притязаний. Поэтому возможны два вида "защитного" соотношения профилей реальной и идеальной самооценки:

– "Защита от депрессии" – примерно параллельные линии актуальной и идеальной самооценки при пониженной актуальной самооценке. Это занижение притязаний по типу "нет, но мне большего и не надо".

– Компенсаторное повышение самооценки – примерно параллельные линии реальной и идеальной самооценки при повышенной актуальной самооценке. Возможно, за подобным демонстративно благополучным профилем скрывается неосознанная тревога, боязнь "уронить" самооценку.

Анализ содержания беседы. В первую очередь следует обращать внимание:

– на непохожие на общепринятые описания ценностей ("Здоровый человек – когда все хорошо: личная жизнь, физическое здоровье, когда нет серьезных проблем, когда человек ведет себя открыто и не надевает маску");

– на повторяющуюся тему в нескольких описаниях; приведем пример, где отмечается повторяющаяся тема зависимости-независимости:

"Человек с хорошим характером – уживчивый, тихий, помогает всем"; "Сильный человек (шкала, предложенная испытуемым) – это который никого ни о чем не просит, сам все делает и во всем разбирается"; "Смелый (предложено экспериментатором) – тот, кто ничего не боится, кому не нужен никто, потому что он может быть в одиночестве, ни от кого не зависеть".

– на качества, которым соответствуют пики и провалы на графике.

Следует учитывать, что в описаниях ценностей может содержаться достаточно важная информация об испытуемом, выходящая за рамки ответов на вопросы, а также указания на значимые для него проблемы и конфликты; развернутый пример будет приведен ниже.

Вопросы для анализа и обсуждения

1. Дайте содержательную характеристику самооценки испытуемого в соответствии с приведенным планом интерпретации.

2. Можно ли отнести самооценку к какому-либо из перечисленных типов?

3. Какие внутренние проблемы и конфликты, а также значимые ценности испытуемого выявились в результате исследования? Нуждаются ли они в коррекции? Можете ли вы предложить способы коррекции?

Примеры и рекомендации. Успешность выполнения задания во многом определяется верно найденным тоном беседы. Приведем с небольшими сокращениями текст беседы, который выявил значимую для испытуемого проблему (см. рисунок 4). Испытуемый – студент, 17 лет.

Рис. 4

– Первая шкала – здоровье.

– Примерно 95 %

– А какое здоровье ты хотел бы?

– А зачем мне больше? Больше это уже ненормально.

– Хорошо. А что для тебя значит "самый больной человек и самый здоровый"?

– Ну, боль физическая, душевная… Здоровый человек – когда все хорошо: личная жизнь, физическое здоровье, когда нет серьезных проблем, когда человек ведет себя открыто и не надевает маску, а больной – наоборот….

– Хорошо, теперь красота.

– Я себя ненавижу… А так красивый: душа, внешность, для меня важно все. Но внешность часто имеет решающее значение. Значит, так: 40 % – это я сейчас (пунктир на рисунке), а 85 % – хотел бы. Хотя нет, все-таки 55 % и 85 %.

– ОК, а теперь сам предложи две шкалы и оцени свое настоящее состояние и идеальное так же, как до этого пять шкал.

– Ммм… дай подумать… шкала любви, в смысле, насколько меня любят. Наверное, 25 % на 90 %.

– А теперь определения "самый любимый", "самый нелюбимый".

– Здесь нет границ, четких для меня, можно и любить, и ненавидеть одновременно, а мало так – 25 %, это просто с девушкой одной не получилось.

– Так, спасибо за откровенность, предлагай следующую шкалу.

– Решительность. 50 % на 95 %. Решительный человек – это такой, который может решиться на что-либо, например, подойти к девушке, высказать свое мнение… о, это единственное, что я как раз могу (смех).

– Молодец. Еще раз спасибо, ты мне очень помог.