На первом тестировании (в 12/13 лет) рассказы подростков, особенно мальчиков, не содержат большого разнообразия отношений, за исключением сугубо индивидуального оформления (наличие/отсутствие диалога, наличие/отсутствие эмоций, чувств в отношениях, забота о физическом комфорте ребенка и/или о его душевном состоянии, влияние на отношения братьев и сестер). Хотя подобные нюансы крайне важны, мы не будем их касаться, поскольку они представляют собой варианты единичного случая. В целом можно сказать, что отношения между родителями и детьми строятся либо на отношениях подчинения/доминирования (строгая семья) – 38 %, либо на отношениях взаимопонимания (любящая семья) – 35 %, либо на отношениях, связанных с выполнением требований (чрезмерно стимулирующая семья) – 15 %. Оставшиеся 12 % включают в себя разнообразные отношения, часто пассивного характера.

На втором тестировании (13/14 лет) возникает большой разброс во взаимоотношенях подростков с отцом и матерью. Причем разнообразие контактов касается в основном негативных моментов общения и не затрагивает позитивных. Рассмотрим некоторые варианты с их иллюстрацией конкретными примерами:

1. Мстительность как реакция на несправедливые действия родителей.

"Это – дочь, а это – мать. Мать ей сказала что-нибудь или плохое сделала, а дочь хочет ее ударить. А мать так опустилась, уже не может противостоять. Зло победит. Дочь будет обижать, обижать эту мать, будет над ней издеваться, и, в конце концов, мать ее все-таки простит. Для дочери это будет победой, она будет воспринимать это как победу…" (таблица 18, Лена К., 13 лет).

2. Высокомерие как потребность показать свое превосходство.

"Между служанкой (предполагается, что это мать. – Н. Х.) и дочерью хозяйки произошла небольшая домашняя ссора. Девочка чувствует себя хозяйкой в этом доме. Она отворачивается и смотрит в окно, делая вид, что она гордая и не обращает внимания на служанку. А служанка говорит ей: "Ой! Посмотри, какая у тебя красивая куколка", – пытается подлизаться как-то или просто утешить ее, объяснить, что это на самом деле не ссора, а ерунда. Потом они помирятся, и все будет нормально" (таблица 7, Диана К., 12 лет).

3. Злопамятность как реакция на обиду.

"На картинке изображен тот же мальчик. Он все-таки не простил своего отца и видит, как будто весь мир на него разозлился, и он представляет себе, как будто дедушка его и его отец пытаются разрезать его ножом. Мальчик стал совсем злой, не смог простить своего отца. Вскоре он, может быть, простит своего отца и станет немножко подобрее…" (таблица 8, Саша К., 13 лет).

4. Уход в фантазию как способ повышения самооценки.

"Очень мечтательная девочка, ей лет 12–13. Она очень любит помечтать, у нее существует свой мир, мир фантазии, мир сказки. Она очень далеко уносится в него даже в повседневной жизни. Мама пытается заговорить, завести беседу, а девочка мечтает, ее взгляд далек, он пустеет. Она резвится на зеленой травке, а на самом деле сидит на диване. Она фантазирует о сказочной жизни, об идеале, о том, что она живет в красоте, в мире и согласии, ее повседневные события переплетаются с выдуманной сказкой" (таблица 7, Наташа П., 13 лет).

5. Амбивалентность и самоосуждение.

"Изображена женщина и ее сын, которого терзают какие-то сомнения. Он так беззаботно здесь стоит. Я считаю, что он решает: отдать ее в дом престарелых или нет. Он думает, что она такая уже старая, уже пора, ему уже тяжело с ней жить. Но с другой стороны, она все-таки его мать и нельзя это забывать. Я думаю, что этот человек поймет, что нельзя предавать тех, кого любишь, и оставит свою мать у себя дома… Какие-то сомнения у него" (таблица 6, Сергей С., 13 лет).

6. Отчуждение как реакция на изменение отношения.

"Девочка была очень избалованная. Она думала, что все существует только для нее. Родители о ней очень заботились, баловали ее. Она думала, что ее баловать будут всегда. Но вот родился младший ребенок, и к ней не стали так внимательно относиться. Она стала отчужденной теперь от семьи. Она бегала где-то в поле и носила везде свою куклу. Она думала, что теперь только этот человек, точнее, эта вещь могла понять ее и посоветовать ей что-то" (таблица 7, Даша С., 13 лет).

7. Обесценивание.

"На картинке изображена семья, отец и сын. Отец как-то презрительно немножко относится к своему сыну. Наверное, из-за того, что он чем-то провинился, и отец делает ему выговор. А сын этого не понимает и всем видом хочет показать, что ему это не важно, пусть он отстанет от него. У отца обила, досада и презрение, а у сына отгороженность от отца, и небольшая ненависть…" (таблица 7, Кирилл Н., 13 лет).

8. Любовь.

"Мать очень любила своего мальчика, отдавала ему все тепло, всю свою ласку. Мальчик очень любил играть с ней в прятки. Мальчик прятался, а мать знала, где он прячется, но специально делала вид, что не замечает, где он. Мальчик с визгом выбегал из-за стола и заливался смехом. Мать его тоже смеялась, и им было вместе очень хорошо. В результате мальчик выучился, стал хорошим человеком, который очень любил детей" (таблица 5, Маша К., 13 лет).

Все восемь рассказов были выбраны в случайном порядке. Можно заметить, что в период активного формирования половой идентичности и принятия гендерных ролей детско-родительские отношения имеют множество негативных оттенков. В них представлены и ненависть, и отчуждение, и обида, и досада, и даже высокомерие. Довольно часто подросток испытывает и негативные, и позитивные чувства одновременно, выражая тем самым амбивалентное отношение к отцу или к матери. Смещение акцентов на образ "плохой матери" и "плохого отца" происходит в результате закономерно формирующейся ценности собственного Я. Начало этого процесса приходится на 12/13 лет – возраст, когда ребенок делает первые шаги в решении проблем формирования половой идентичности, принятия гендерных ролей и изменения отношений с родителями. Стартовое положение, в котором находится подросток, выполняет функции ориентировки, знакомства с новыми социальными требованиями. В этот период, как мы заметим дальше, увеличивается количество неуверенных реакций, поддерживаемых механизмом понижения самооценки. Само собой разумеется, что взаимоотношения между "плохими родителями", которым приписывают чувства ненависти к своему ребенку, невнимание, презрение, пренебрежение, неспособность заботиться и т. д., и подростком ставят последнего в положение униженного, что в свою очередь и влияет на уровень самоотношения. Понижение самооценки способствует появлению симбиотических чувств и зависимого поведения, создающих условия для подготовки ребенка к решению новых задач развития. Последующие преобразования в представлениях о себе, которые происходят к 14-16-летнему возрасту, отражаются на стратегиях самоутверждения личности и детско-родительских отношениях, которые становятся более гармоничными и позитивными.

На третьем тестировании (в 14/15 лет) во взаимоотношениях появляются элементы лидерства подростка: напористость, отстаивание своей позиции, умелость, аргументированность, самостоятельность, жалость к родителям, помощь и т. д. Это, скорее, не стиль отношений, а отдельные попытки его создания, которые берут свое начало в середине второго десятилетия жизни. Согласно нашим наблюдениям, в период ранней взрослости элементы самостоятельности, зародившиеся в отношениях подростка и родителей, приобретают устойчивый характер и перерастают в коммуникативные стратегии; парадоксальность отношений (§ 5.3.) и их амбивалентность постепенно уменьшаются.

Обсуждая общие закономерности детско-родительских отношений, мы специально не касаемся их индивидуального своеобразия. Эта задача будет поставлена и решена при обсуждении проблемы типов самоутверждения личности, поэтому в этой части параграфа мы отмечаем лишь общую тенденцию в отношениях со значимыми другими людьми. Она такова – переход от безусловного подчинения родителям к их негативной оценке, вызванной субъективным восприятием отца и матери как "плохих родителей", и далее – дистанцирование с элементами самостоятельности, лидерства, превосходства и поддержки.

Формулируя первую экспериментальную (и альтернативную) гипотезу (§ 5.5.), мы предполагали, что все исследованные особенности подростка представляют собой системную задачу, решение которой как задачи развития выводит человека на новый уровень взросления, т. е. новый уровень самостоятельности, самодетерминации, обеспечивая ему новые возможности функционирования. Эта задача, которая была нами рассмотрена на примере дифференциации людей по полу и гендеру, состоит в достижении способности дифференцировать (задача дифференциации) различные отношения, стили, взгляды и т. д.

Доказательством подтверждения экспериментальной гипотезы о том, что рассмотренные нами проблемы подросткового возраста представляют собой системную задачу, являются следующие факты:

– при решении разных задач отмечается один и тот же сензитивный период: у девочек 13/14 лет, у мальчиков – 14/15 лет,

– формирование половой идентичности осуществляется посредством идентификации с родителями и трансляции ими информации о гендерных ролях, а принятие гендерных ролей, в свою очередь, невозможно без формирования половой идентичности,

– предположение о том, что решение именно этих задач является показателем взросления, доказывается преодолением к 15-16-летнему возрасту регламентированного достижениями развития стереотипного поведения и переход к разнообразию функционирования личности (интеграции как присущих полу, так и противоположных полу признаков, выбора андрогинной роли, вариативности отношений с родителями).

Обнаружение вариативности как показателя свободного функционирования личности и способности ее адекватно актуализировать указывает на достижение определенного уровня взрослости. ""Нормальный" субъект – это тот, что располагает "хорошими" защитами, т. е. достаточно разнообразными, чтобы делать возможной игру влечений, не подавляя Оно и учитывая реальность, не беспокоить Сверх-Я, разрешая Я постоянно обогащаться в достаточно зрелых, чтобы позволять обмен и удовлетворение на подлинно генитальном уровне проработки, отношениях с другими. То есть рассматривая "другого" как "другого" субъекта, отличного по природе, равного по различным качествам и дополнительного при взаимообмене" (Бержере, 2001, с. 152).

6.2.2. Особенности взросления в более поздние периоды жизни

В этом подпараграфе проверяется вторая экспериментальная гипотеза.

Экспериментальная гипотеза 2. Доверительность (интимность) отношений взрослого с разными людьми определяет его уровень независимости и ответственности, способность самостоятельно принимать решения.

Контр-гипотеза 2. Доверительность (интимность) отношений взрослого с разными людьми не влияет на его независимость и ответственность и может проявляться как в умении, так и в неспособности самостоятельно принимать решения.

Сензитивным периодом формирования идентичности и принятия гендерных ролей является период 13–16 лет. Затем, как мы отмечали, наступает относительно спокойный этап подготовки к взрослости, который отмечается разнообразием форм функционирования, проявлением индивидуальности в выборе профессии, спутника жизни и т. д. Именно в период так называемого психосоциального моратория закладываются основы для принятия новых ориентиров, обеспечивающих переход на новый уровень взросления. Мы отмечали, что разнообразие задач подросткового периода на самом деле – лишь общая системная задача взросления, транслируемая взрослыми. Это – компетентность в сфере отношений с противоположным полом (телесный опыт, опыт принятия ролей, опыт идентификации с родителями), которая проявляется в способности дифференцировать эти и любые другие отношения. Новые ориентиры появляются в процессе функционирования в латентной форме и эксплицируются субъектом в ходе приобретения опыта после 22–23 лет, т. е. в момент обретения юношей/девушкой (правда, иногда формального) статуса взрослого человека.

Умение взрослого человека устанавливать отношения с другими людьми проявляется в способности человека к близости при сохранении своей автономности. Э. Эриксон описывал это состояние с помощью понятия интимности как готовности "к близости или, по-другому" способности "связывать себя именованными отношениями интимного и товарищеского уровня и проявлять нравственную силу, оставаясь верным таким отношениям, даже если они могут потребовать значительных жертв и компромиссов" (Эриксон, 1996а, с. 369). "Противная сторона близости есть дистанцирование, готовность изолировать, а если необходимо, уничтожить те силы и тех людей, чье существование выглядит опасным для нас самих и чья "территория", кажется, захватывает пространство наших близких отношений" (там же, с. 370).

Эриксон полагал, что обе стадии развития личности – стадия юности (11–20 лет) и стадия ранней взрослости (20–25 лет) тесно связаны между собой, и, прежде всего, посредством тех качеств, которые на них формируются. Смешение ролей, например, способствует развитию изоляции, а идентичность – интимности. Нам представляется, что это действительно так, и эта связь носит универсальный эпигенетический характер.

Успешность человека в профессиональной, семейной, интимной жизни обеспечивается многими факторами, наиболее важным из которых является способность к созданию доверительных отношений. Употребляя понятия "интимность", "доверительность", "близость", мы имеем в виду одно общее качество системного характера, которое интегрирует другие личностные особенности, хотя, безусловно, и интимность, и близость, и, конечно, доверительность обозначают отдельные, специфические личностные черты, различия между которыми нами осознаются, но не будут обсуждаться в данной работе.

Подобно подростковому возрасту достижение определенного уровня интимности (доверительности) проходит ряд этапов. В 18–24 года, по данным нашей аспирантки О. В. Шотаевой (2003), молодые люди переживают как хроническое (47 %), так и ситуативное чувство одиночества (53 %), которое ощущается как постоянная или временная потеря связей, доверительности отношений с другими людьми. В этот период острота переживаний одиночества субъективно ощущается как продолжительная, но на самом деле она отличается по длительности от чувства одиночества у людей старшего возраста. Согласно О. В. Шотаевой, причиной переживаний в этом возрасте является отсутствие близких друзей, разрыв с любимым человеком, пребывание вдали от семьи и друзей.

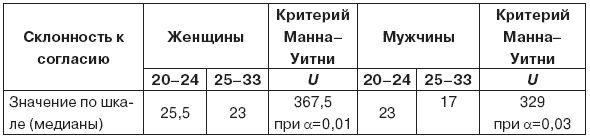

По нашим данным, формирование доверительных отношений в возрасте 20–24 года носит латентный характер и переживается как противоречие между стремлением формировать, поддерживать и развивать долгосрочные контакты и потребностью в поддержке и опеке. Исследование, проведенное на выборке 20-24-летних людей (78 человек, из них 50 женщин, 28 мужчин), в котором использовался Тематический апперцептивный тест и опросник NEO-FFI, показало, что именно в этом возрасте по сравнению с возрастом 25–33 лет (42 человека, из них 24 женщины и 18 мужчин) значимо различаются показатели по шкале "доброжелательность", или "склонность к согласию".

Таблица 6.4

Сравнение показателей по шкале "Доброжелательность" у мужчин и женщин 20–24 лет и 25–33 лет

Из Таблицы 6.4 видно, что 20-24-летние молодые люди более доброжелательны (скорее даже склонны к конформизму, к подчинению своих интересов интересам группы), чем 25-33-летние испытуемые (при этом женщины более дружелюбны, чем мужчины в любом возрасте: U=349, при α=0 в 20–24 года, U=299, при α=0,03 в 25–33 года). Однако нельзя сказать, что с возрастом человек становится более эгоистичным, жестким и враждебным. Судя по нашим данным, он приобретает опыт доверительных отношений без признаков симбиоза. Иными словами, умеет строить отношения с другими людьми на паритетных началах, соблюдая собственные интересы, отстаивая свою позицию, независимость, автономию. Доверительность 20-24-летних имеет примесь зависимости и, по существу, не может быть обозначена как способность к интимности. Опыт самостоятельного поддержания длительных отношений в этом возрасте вырастает из опыта отношений, инициаторами создания и сохранения которых были другие люди (например, родители). Этот вывод подтверждается данными, полученными с помощью Тематического Апперцептивного теста.

При обработке протоколов ТАТ использовалась классификация потребностей, предложенная Г. Мюрреем. Она включает в себя: потребность в самоуничижении, потребность в достижении, потребность в аффилиации, потребность в агрессии, потребность в автономии, потребность в преодолении трудностей, потребность в повиновении, потребность в самооправдании, потребность в доминировании, демонстративность, потребность в избегании опасности, потребность в избегании неудачи, потребность в опеке, потребность в порядке, потребность в игре, потребность в отвержении, потребность в чувственных впечатлениях, потребность в получении сексуального удовольствия, поиск помощи, потребность в понимании.

Каждый протокол анализировался с точки зрения представленных в нем потребностей (соответственно, максимальный вес каждой потребности мог быть равен 20 при учете, что испытуемый составил рассказы по всем 20 таблицам).

Результаты показали, что в возрасте 20–24 года наиболее часто актуализируются: потребность в аффилиации (med=3), потребность в избегании неудачи (med=3) и потребность в доминировании (med=2), причем типичным для этого возраста является внутренний конфликт между потребностью в аффилиации и потребностью в достижении, а иногда между потребностью в аффилиации и потребностью в автономии.

Проиллюстрируем это конкретным примером. Рассказ составлен молодым человеком 22 лет по таблице 17 BM.

"Это акробат, который работает в цирке. Почти каждый день у него представления в цирке и он выполняет очень сложные акробатическое номера. Для того чтобы не потерять навык, ему каждый вечер приходится после представления заниматься. Здесь он, например, лазает по канату. Видно, что он очень крепкий акробат. Это из-за того, что он каждый раз этим занимается. Это его профессия. Он захотел быть акробатом с детства. Иногда его приглашают на съемки фильмов, так как он очень успешный. Он выполняет там всякие трюки, т. е. он также является и… трюкачом. Эта профессия ему очень нравится.

Сейчас он лезет по канату и смотрит в сторону. Наверное, его кто-то отвлек. И в этот момент он задержался на время и разговаривает с тем человеком, никуда не спешит. Он спокоен и не собирается спускаться вниз. Он настроен сделать то, что должен сделать, а не так, что его кто-то позвал, и он решил слезть, его отвлекли, и он стал заниматься совсем другими вещами. Нет. Он хочет до конца довести свою тренировку. Если он не будет этим заниматься, он не сможет дальше выполнять трюки, а это необходимо…"