Эпигенетическое развитие девочки-подростка, как мы и предполагали, определяется задачами пубертатного периода жизни. Динамика стратегий самоутверждения подростка представлена закономерным образом. В период 11–12 лет велико количество неуверенных стратегий (у мальчиков – в 14–15 лет). Объясняя функции каждой из этих стратегий, мы указывали, что неуверенные способы взаимодействия являются предикторами начала сложного для человека периода, в течение которого он должен принять новые социальные ориентиры и сформировать себя как новую ценность. Большое количество неуверенных стратегий в 11-12-летний период развития девочки сопровождается значительным сужением объема конструктивных и доминантных ориентаций. Их актуализация, действительно, нежелательна и привела бы к нарушению процесса развития подростка. У мальчиков наблюдается та же самая тенденция, но со сдвигом на 1,5 года.

Важно отметить, что этот период синхронно совпадает с началом формирования новой ценности – открытием Я, в течение которого наблюдаются амбивалентные и негативные оценки себя, неинтегрированность представлений о себе и значительный рост интроективных процессов. Этот период в развитии подростка был назван периодом самоотрицания и отказа от прежних ценностей.

В возрасте 13–14 лет у девочек и 14–16 лет у мальчиков наблюдается небольшой период в формировании ценности – осознания и оценки (квалификации) Я, когда значительно выражены механизмы интеграции, которые обнаруживаются во взаимной работе интроекции и проекции, в структурировании представлений о себе. Этот промежуточный период был назван нами периодом формирования новой идентичности.

Сразу же после периода формирования новой идентичности наблюдается резкий скачок в актуализации доминантных стратегий. Он обусловлен решением возрастных задач и осуществлением процесса проекции новых содержаний Я вовне, с последующим присвоением им ранга ценности. Именно в этот период осуществляется поиск объектов, необходимых для проведения процедуры сравнения (установления тождества) своего внутреннего содержания и ценности самих объектов. С точки зрения динамики ценности он был назван этапом утверждения и принятия ценности Я. Условно его можно разделить на две части: в начале этого периода, действительно, существенно растет количество доминантных стратегий и актуализируются механизмы проекции. В зависимости от типа личности подросток находит эквивалентный объект или неэквивалентные объекты (более ценные, чем Я или менее ценные, чем Я). Ими являются собственные достижения, родители, материальные объекты, обладающие ценностью. Применение доминантных стратегий в этот период жизни обусловлено адекватной защитой самоидентичности от сильных внешних и внутренних влияний. По-видимому, так часто обсуждаемая проблема подростковой агрессии и стремления к самоутверждению является лишь частью общего самоутверждения подростка и относится к возрасту 13–15 лет. Агрессия и доминантность на этом этапе жизни нормативны и обусловлены защитой новой ценности Я. Затянувшийся период доминантности или крайне выраженные его формы – девиантность и делинквентность – указывают на выходящие за пределы нормы проявления утверждения подростком своего Я, по-видимому, уже компенсаторного характера. Этот период самоутверждения личности был назван периодом доминантности и последующего принятия новой ценности Я.

Рост конструктивных стратегий происходит постепенно и набирает свою силу к 20-24-летнему периоду жизни. Он определяет период внутренней стабильности, когда переоценка ценностей может происходить по причинам индивидуального характера и не иметь закономерностей, связанных с процессом взросления. У девочек в возрасте 14–15 лет конструктивные и доминантные стратегии уравниваются, а уже в возрасте 18–19 лет первые значительно превалируют над вторыми. У мальчиков период уравнивания конструктивных и доминантных стратегий приходится на более поздний жизненный этап. Возраст, о котором сейчас идет речь, был назван периодом конструктивности и стабилизации чувства собственного Я, в процессе которого снова начинают преобладать механизмы интеграции, взаимная работа проекции и интроекции, механизмы поддержания самооценки.

Динамика самоутверждения подростка подтверждается данными, полученными в группах девочек с синдромом Тернера и Свайера. Последовательная смена стадии самоотрицания, доминантной стадией и стадией конструктивности приходится на более поздние периоды личностного роста, но она в любом случае наступает в развитии девочек с хромосомными аномалиями. Формирование половой идентичности, в которой происходит медленная дифференциация признаков своего и противоположного пола, компенсируется принятием гендерных ролей. Со временем ощущение себя как женщины формируется как ценность и сохраняется с помощью особых приемов, отличных от способов поддержания самооценки нормально развивающимися девочками и девушками. Экспериментальная гипотеза 6 о том, что при снижении темпов взросления, вызванных разными причинами, не возникают необратимые процессы, препятствующие дальнейшему развитию личности и ее самоутверждению, сформулированная в § 6.3.4., подтверждается.

Системный принцип самоутверждения личности определялся нами в связи с принятием положения о синхронном изменении различных аспектов самоутверждения в процессе взросления. Это положение подтверждается при переходе к периоду ранней взрослости. Оказалось, что соотношение самоотрицания, доминантного и конструктивного периодов самоутверждения личности закономерным образом осуществляется и в этот период жизни и совпадает с появлением амбивалентных и негативных оценок Я, с последующим усилением интеграции идентичности и наступающим затем увеличением проективных процессов. У девушек с 18-19-летнего по 23-24-летний период происходит постепенное нарастание неуверенных стратегий, означающих подготовку к принятию новой ценности Я, обусловленной решением ряда проблем – установления близких отношений в браке (при этом не важна степень узаконенности этих отношений), решения профессиональных проблем, обретением статуса родителя. Р. Шпиц говорил, что в психическом развитии ребенка можно выделить критические узловые точки, в которых "процессы развития в различных секторах сливаются друг с другом, а также интегрируются с функциями и способностями, возникающими в ходе созревания. Благодаря интеграции происходит реструктурализация психической системы на более высоком уровне сложности" (Шпиц, Коблинер, 2000, с. 124–125). Она и приводит к формированию так называемого "организатора психики", т. е. к новому, качественно иному уровню развития ребенка. С нашей точки зрения, в подобные узловые сензитивные периоды происходит концентрация сил индивида, направленная на последовательное и очень быстрое решение задач взросления. Если в период 18–24 лет идет лишь подготовка к их решению, которая заключается в поисковой и ориентировочной деятельности юноши/девушки, то период 24–30 лет, так же как возраст 13–15 лет у подростков, можно квалифицировать как период утверждения и принятия новой идентичности. Он сопровождается актуализацией доминантных стратегий и снижением конструктивных и неуверенных приемов самоутверждения личности. Подобное соотношение всех трех стратегий можно наблюдать и в 24-30-летний период взрослости. Предположительно, что позднее, т. е. после 30 лет конструктивные стратегии сменяют доминантные, и опять наступает период конструктивности, или стабильного чувства собственного Я. Заметим, однако, что, говоря о периоде самоотрицания (11–12 лет и 18–24 года) или периоде доминирования (13–15 лет и 24–30 лет), мы вовсе не имеем в виду, что, например, 19-летние юноши/девушки выглядят как крайне неуверенные, робкие, конформные и зависимые. Этот вывод был бы кардинально ошибочен и неверен. Это, как мы не раз объясняли, означает, что по сравнению с предыдущим периодом жизни уровень неуверенных стратегий возрастает, но при этом он все равно остается ниже уровня конструктивных реакций. Иными словами, это не абсолютное превышение неуверенного поведения, а его относительное увеличение по сравнению с другими возрастными этапами. Те же самые замечания касаются доминантности. Уровень конструктивности, в каком бы контексте рассуждения мы не находились (в контексте стратегии или типа самоутверждения человека), всегда в норме значительно выше двух других.

Подводя итоги исследования самоутверждения подростка и взрослого в процессе взросления, необходимо сделать общий вывод об истинности/ложности исходной или альтернативной теории, которые мы сформулировали в § 3.2.

Проверка теоретических и эмпирических гипотез в ходе исследования показала, что исходную теорию самоутверждения личности можно считать верифицированной. Она основана на том, что каждый человек испытывает потребность в ощущении собственной ценности. Эта потребность имманентно присуща Я и особенно актуальна в ситуациях угрозы потери идентичности и в периоды ее изменения. Причиной постоянной актуализации потребности в самоутверждении является системное изменение идентичности в процессе взросления. Механизмом самоутверждения является опосредствование Я с целью установления тождества, а его целью – получение подтверждения о собственной состоятельности, о том, что Я как автономная ценность существует.

Альтернативная теория фальсифицируется. Она была основана на предположении о том, что самоутверждение личности – это тактический процесс, который не имеет связи с открытием, осознанием и утверждением собственной ценности. Динамика самоутверждения личности сугубо индивидуальна, очень вариативна, происходит под влиянием ситуативных факторов и не подчиняется общим закономерностям развития личности. Ситуативный характер самоутверждения личности исключает возможность создания типологии и предполагает существование таких параметров ситуации, которые и провоцируют личность на ассертивное или агрессивное самоутверждение.

Глава 7

Взросление и компенсаторные возможности личности

Обсуждение результатов исследования самоутверждения личности при нормальном и аномальном половом развитии показало, что фрустра ция решения задач взросления существенно не влияет на развитие и поддержание личностью ценности собственного Я. Подчеркивая важность этого вывода, следует отметить, что даже при отсутствии достаточных ресурсов, необходимых для решения тех или иных задач, человек остается чувствительным к этим задачам, развивая особые способности компенсаторного характера. Понимая компенсацию как механизм, который позволяет преодолевать физическую неполноценность и чувство неумелости, А. Адлер отмечал, что врожденная слабость при сохранении мужества и уверенности в себе стимулируют человека к преодолению трудностей. При этом физическая неполноценность может быть компенсирована как за счет "тренировки органов" (например, дефект сердечного клапана может привести к увеличению сердечной мышцы в размерах и тем самым компенсировать функциональную недостаточность посредством усиленной деятельности), так и за счет компенсации в психической сфере при сохранении физической неполноценности (например, слабое здоровье нередко компенсируется развитием умственных способностей, культурных интересов, музыкального и эстетического чувства).

Исследование компенсаторных возможностей у девочек с аномалиями полового развития является одной из актуальных проблем психологии личности и психологии развития, поскольку его результаты показывают, что усиление и поддержание ценности Я может быть осуществлено самыми разными способами, которые при этом не выходят за границы нормы. К обсуждению этих результатов мы перейдем в последнем параграфе данной главы, а прежде остановимся на результатах диссертационных исследований, проведенных О. В. Кузнецовой, А. К. Рубченко и А. В. Соловьевой (научный руководитель Н. Е. Харламенкова), в которых проблема компенсации занимает одно из центральных мест.

7.1. Механизмы компенсации при различных депривационных факторах

В серии исследований, проведенных под нашим руководством, удалось обнаружить проявление компенсаторных механизмов в таких жизненных ситуациях, которые являются для человека труднопреодолимыми, т. е. в ситуациях, в которых по разным причинам ощущается дефицит той или иной функции. Предметом исследования стала компенсация физических недостатков, в частности слабости зрительной функции, в работе О. В. Кузнецовой, дефицита родительского внимания, вызванного семейной депривацией, в работе А. К. Рубченко, дисгенезии полового развития разного происхождения в работе А. В. Соловьевой.

В работе О. В. Кузнецовой в качестве объекта исследования был выбран уровень тревожности и типы реакций на фрустрацию у юношей и девушек с нарушениями и без нарушений зрения (Кузнецова, Харламенкова, 2006). Психологическим маркером физического (зрительного) недостатка выступила тревожность, понимаемая как устойчивая характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к восприятию широкого спектра ситуаций как угрожающих, на которые он отвечает реакциями бóльшей интенсивности, чем это требуется.

В работе было показано, что действие компенсаторных механизмов может быть прослежено только в таких сферах жизнедеятельности, которые связаны с преодолением трудностей и препятствий. Именно поэтому критерием успешного действия механизмов компенсации стала социально-психологическая адаптация личности к ее социальному окружению. В качестве отдельных параметров адаптации выделялись типы реакций на фрустрацию, прежде всего, экстрапунитивные и импунитивные реакции с фиксацией на удовлетворении потребности. Интропунитивные реакции с фиксацией на самозащите, характеризующие неуверенную в себе, уязвимую личность со слабым Эго, оценивались как наименее адаптивные. Механизмы компенсации недостатка рассматривались в связи с восполнением зрительной функции развитием системы реакций на трудные ситуации, т. е. ситуации фрустрации. В связи с этим особенности компенсации физических недостатков изучались на примере сравнительного анализа групп юношей/девушек с наличием и отсутствием нарушений зрения.

Цель исследования состояла в том, чтобы выявить различия в реакциях на фрустрацию как способах преодоления собственной неполноценности у юношей/девушек с наличием или отсутствием нарушений зрения.

Предметом исследования выступили различия в экстра-, интро– и импунитивных реакциях с фиксацией на удовлетворении потребности, на препятствии и на самозащите в группах с нарушениями и без нарушений зрения.

В качестве гипотез исследования были сформулированы предположения о том, что: 1) наличие явного физического недостатка сопровождается повышением личностной тревожности; 2) компенсация физической слабости проявляется в развитии системы реакций на трудные ситуации, в частности на ситуации фрустрации.

Объём выборки составил 300 человек (150 девушек и 150 юношей 16–17 лет). Контрольная группа 1 – испытуемые с нормальным зрением (n=100), контрольная группа 2 – испытуемые с незначительными нарушениями зрения (не ниже 60 %) и нормальным полем зрения (n=100), экспериментальная группа – испытуемые с нарушениями зрения ниже 30 % (n=100).

В ходе исследования аспирантка использовала следующие методы и методики: 1) шкалу тревожности Ч. Спилбергера-Ханина; 2) тест рисуночной ассоциации С. Розенцвейга (звуковой вариант); 3) методы статистической обработки результатов исследования. Звуковой вариант теста С. Розенцвейга представляет собой адаптированный для людей со слабым зрением метод исследования индекса индивидуальной адаптации, направления и типа реакций на ситуации препятствия и обвинения (реакций на фрустрацию). Вместо стандартных карточек (рисунков) теста Розенцвейга О. В. Кузнецовой использовалась магнитофонная запись 24 ситуаций-сюжета в исполнении профессионального чтеца (народного артиста России). Каждый сюжет предъявлялся испытуемым дважды. Исследование проводилось индивидуально. Результаты звукового варианта теста Розенцвейга обрабатывались стандартным способом.

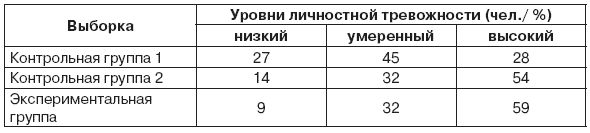

Для проверки первой гипотезы испытуемые экспериментальной и двух контрольных групп были распределены по подгруппам с низкой, умеренной и высокой личностной тревожностью.

Таблица 7.1

Количество испытуемых с низкой, умеренной и высокой тревожностью экспериментальной и контрольных групп

Вследствие того, что количество испытуемых в каждой группе было равно 100, данные, представленные в таблице, рассматривались и как количество испытуемых, и как процент испытуемых от общего числа в группе. Сравнение показателей тревожности с помощью критерия φ* (угловое преобразование Фишера) не выявило статистически значимых различий по уровню тревожности между второй контрольной и экспериментальной группами. Был сделан вывод о том, что при разной степени нарушении зрения наблюдается одинаково высокий уровень личностной тревожности.

Наряду с этим между контрольной группой 1 и экспериментальной группой выявились различия по всем трем уровням тревожности: низкой (φ=3,5 при α=0), умеренной (φ=1,89 при α=0,03) и высокой (φ=4,48 при α=0). Оказалось, что для людей с нарушениями зрения характерен высокий уровень личностной тревожности, что не фальсифицировало выдвинутую гипотезу.

Для проверки второй гипотезы О. В. Кузнецовой были проведены сравнения двух контрольных и экспериментальной группы по направленности и типам реакций на фрустрацию. Сравнение данных не выявило различий между испытуемыми со слабой и сильной степенью нарушения зрения по направленности реакции. Статистиче ски значимые различия между испытуемыми контрольной группы 1 и экспериментальной группы были получены по всем показателям: по экстрапунитивности (φ=2,8 при α=0), интропунитивности (φ=1,9 при α=0,02) и импунитивности (φ=1,6 при α=0,05). Показано, что юноши/девушки со значительными нарушениями зрения значимо реже прибегают к экстрапунитивным реакциям, но чаще демонстрируют интро– и импунитивную направленность реакций.

Таблица 7.2

Количество (%) испытуемых с экстра-, интро– и импунитивными реакциями в сочетании с типом реакции на фрустрацию в экспериментальной и двух контрольных группах