Данные показали, что практически все тревожные испытуемые, говоря об общем впечатлении о своей успешности в этом эксперименте, оценивают ее как низкую ("чаще ошибался", "почти все время говорил неверно"). При указании количества правильных и неправильных ответов тревожные испытуемые делятся на две категории. Одни из них и в этом случае резко занижали результаты. Другие – давали абсолютно точный ответ (т. е. говорили, что 10 заданий выполнили правильно и 10 – неправильно). Причем, по наблюдениям это часто являлось неожиданностью и для самих испытуемых. Первый вариант ответов в большей степени проявлялся у младших школьников (3–4-й класс), второй тип – у подростков и старшеклассников. Кроме того, для большинства тревожных испытуемых была характерна неудовлетворенность своими результатами. Это проявлялось вне зависимости от того, как они оценивали свою успешность.

В младших классах эмоционально благополучные испытуемые чаще несколько завышали результат. В средних и старших в этой группе примерно в равной степени проявлялись как некоторое завышение, так и точные ответы, когда на вопрос об общем впечатлении школьники отвечали о том, что плохих и хороших оценок было равное количество. Что касается удовлетворенности, то она оказалась совершенно различной. Можно сказать, что здесь были представлены все варианты: от глубокой неудовлетворенности до высокой степени удовлетворения.

"Неадекватно спокойные" испытуемые, как правило, существенно завышали свой результат, однако на вопрос об удовлетворенности в основном отвечали, что не очень довольны, что можно было бы лучше и т. п. В этой группе каких бы то ни было возрастных различий не обнаружилось. [20]

Полученные данные, на наш взгляд, интересны в нескольких отношениях.

Во-первых, они подтверждают большую значимость для тревожных испытуемых неблагоприятных событий и по отношению к младшему школьному возрасту – лучшее запоминание этих событий.

Во-вторых, они вновь указывают на наличие определенного, скрытого конфликта у "неадекватно спокойных" испытуемых.

В-третьих, и это, на наш взгляд, самое примечательное, обнаруживается изменение влияния тревожности на восприятие результатов деятельности с возрастом. В самом деле, казалось бы, что существенное занижение собственных результатов должно быть выражено тем более сильно, чем дольше испытывается тревожность, чем более "укореняется" эмоциональный опыт. Поэтому можно было ожидать, что среди подростков и старшеклассников случаи недооценки собственной успешности должны были бы встречаться чаще, чем в младшей школе. Однако это предположение не подтвердилось. Как было показано выше, и подростки, и старшеклассники отличаются скорее повышенной точностью.

Отметим, что сходные результаты были получены нами ранее при изучении тревожности в общении у школьников 11-12 лет. Для тревожных подростков была характерна повышенная точность в оценке своего положения среди сверстников, но при этом низкая степень уверенности в этой оценке. Эмоционально благополучные подростки, напротив, отличались в этом отношении сравнительно слабой точностью, поскольку ориентировались в основном лишь на своих близких друзей, но проявляли высокую степень неуверенности. "Неадекватно спокойные" испытуемые проявляли нечувствительность к своему реально неблагополучному положению среди сверстников, причем эта нечувствительность носила защитный характер (А. М. Прихожан, 1977).

Как представляется, повышенная точность, проявляющаяся в группах подростков и юношей в самых различных условиях, указывает на повышенную чувствительность тревожных детей к успеху и на значимость для них любого, даже объективного смысла успеха. По-видимому, значимость эта настолько сильна, что "учет" успешности и неуспешности совершается почти автоматически (об этом свидетельствует, на наш взгляд, искреннее удивление школьников, когда они как бы сами внезапно осознавали, что количество "правильных" и "неправильных" ответов было одинаковым). Можно думать, что такая точность возникает как своеобразный способ защиты от тревоги и стремления максимально контролировать все аспекты ситуации, однако постоянные неуверенность, колебания, характерные для тревожных подростков и старшеклассников, порождают одновременно сомнения в этой точности и чувство неудовлетворенности.

Таким образом, данные исследований по методике Ж. Нюттена свидетельствуют о следующем.

1. В младшем школьном возрасте тревожные дети запоминают преимущественно неблагоприятные события (в отличие от эмоционально благополучных, запоминающих в основном благоприятные события).

2. В подростковом и юношеском возрастах при достаточно точном запоминании и благоприятных, и неблагоприятных событий тревожные школьники испытывают постоянные сомнения, колебания, неуверенность в правильности своего восприятия успеха и неуспеха и значительную неудовлетворенность им. Последнее также способствует образованию отрицательного эмоционального опыта.

Итак, исследование показало, что во всех изученных возрастных группах для тревожных детей и подростков характерно неумение оценить свои действия, найти оптимальную для себя зону трудности задания, а также определить вероятность желательного исхода события. Вследствие этого такие дети и подростки действительно значительно чаще, чем их эмоционально благополучные сверстники, объективно оказываются неуспешными в ситуациях, в которых отсутствуют заданные внешние критерии. Такое положение, однако, нередко остается вне влияния родителей и педагогов, поскольку и в детском саду, и в школе основное внимание уделяется ситуациям с внешне заданными критериями, что позволяет тревожным детям добиться определенного успеха. Подобная привязанность к внешним критериям и практическое отсутствие внутренних, затрудненность в выборе и оценке собственных действий, обеспечивая повышенную чувствительность к социальному сравнению, создает тем самым условия для субъективного переживания неуспеха даже в тех случаях, где реальных оснований для этого нет. Накоплению неблагоприятного эмоционального опыта служит также в дошкольном и младшем школьном возрастах запоминание преимущественно неблагоприятных, неуспешных событий (А. И. Захаров, цит. соч.), а в подростковом и раннем юношеском – при достаточно точном запоминании как тех, так и других – постоянные сомнения в том, действительно ли успех является подлинным. Эти данные подтверждаются результатами проведения методики "Мечты, надежды, страхи, опасения" (см. приложение 5).

Все это способствует накоплению отрицательного эмоционального опыта, осуществляющегося по механизму "заколдованного психологического круга", который в целях исследования мы, видимо, можем искусственно разорвать в любом месте, с равной достоверностью объявляя приведенные выше факты как предпосылкой, так и результатом тревожности. Важным в данном случае представляется, однако, выявление путей и механизмов накопления отрицательного эмоционального опыта, который, в свою очередь, порождает соответствующие прогностические оценки и во многом определяет модальность непосредственных переживаний.

Можно думать, что именно указанные особенности эмоционального опыта влияют на характер переживания тревоги как диффузного, беспредметного состояния. Они создают своеобразное "силовое поле", которое приписывает отрицательную модальность всему непосредственно воспринимаемому окружению и экстраполирует его в будущее, направляя действие такого поля за пределы объективируемого окружения и сосредоточивая его на неопределенных, плохо предсказуемых и в дальнейшем принципиально непроверяемых областях. Накопление отрицательного эмоционального опыта осуществляется по механизму "заколдованного психологического круга".

4.2. Внешние источники тревожности

4.2.1. Особенности семейного воспитания

Как было показано выше, факторы семейного воспитания, прежде всего взаимоотношений "мать – ребенок", выделяются в настоящее время в качестве центральной, "базовой", причины тревожности едва ли не всеми исследователями данной проблемы, практически независимо от того, к какому психологическому направлению они принадлежат (см., например, Н. М. Гордецова, А. И. Захаров, А. С. Спиваковская, В. С. Манова-Томова, М. Раттер, Б. Филлипс и др.). Вместе с тем, необходимо отметить, что применительно к тревожности это представление является, по сути, конкретизацией общего положения о роли детско-родительских отношений в развитии ребенка, и в частности – в возникновении эмоциональных нарушений и неврозов. Существует достаточно мало сведений о тех факторах детско-родительских отношений, семейного воспитания, которые являются специфическими с точки зрения возникновения у детей устойчивой тревожности. Можно назвать, пожалуй, лишь фактор "несоответствия детей престижным устремлениям родителей", выделенный в качестве значимого для тревожности младших школьников (Б. Филлипс, 1972. Т. 2, с. 56).

Кроме того, необходимо учесть, что факты, характеризующие особенности так называемого "семейного фона", относятся в основном к детям дошкольного и младшего школьного возраста. Вопросы влияния характеристик семьи и особенностей семейного воспитания на тревожность более старших детей и подростков разрозненны и встречаются главным образом в работах, посвященных другим проблемам, в качестве некоторой дополнительной характеристики (см., например, Е. Т. Соколова, 1989; Е. Т. Соколова, И. Г. Чеснова, 1986; А. С. Спиваковская, 1988; И. Г. Чеснова, 1987).

Все сказанное ставит задачу конкретизации общих представлений о влиянии семейных характеристик на тревожность детей разных возрастов, что требует, прежде всего, изучения связи между различными факторами семейного воспитания и тревожностью.

Первый вопрос, который нас в этой связи интересовал, касался соотношения между особенностями семейного воспитания и наличием у детей тревожности. С этой целью мы проанализировали тревожности детей с различными видами семейного неблагополучия в дошкольном, младшем школьном и подростковом возрастах (5–12 лет). Результаты подтвердили литературные данные. При этом не выявилось одного какого-либо вида нарушения, диапазон их чрезвычайно широк и включает по сути все возможные виды нарушений в отношениях взрослых к ребенку – от гипо– до гиперопеки, от повышенных ожиданий и требований, которым ребенок не может соответствовать, до полного попустительства, а также нарушения взаимоотношений взрослых между собой, – родителей, родителей и прародителей и др., а также взрослых со старшими детьми. Не было обнаружено прямой связи между тревожностью и воспитанием ребенка в неполной семье, и здесь оказались значимыми перечисленные выше факторы.

Проведенный нами анализ причин тревожности в более старших возрастах, вплоть до юношеского, осуществленный в ходе клинического изучения тревожных подростков из числа обратившихся в консультацию Психологического института РАО, также обнаруживает связь тревожности с характеристиками семьи и семейного воспитания. Однако в этом случае эти характеристики оказываются опосредованными особенностями Я-концепции школьника, его отношения к себе, ценностных ориентаций и т. п. Эти результаты согласуются с литературными данными о влиянии особенностей отношения родителей на формирование отношения подростка к себе (Е. Т. Соколова, И. Г. Чеснова, 1986, И. Г. Чеснова, 1987, C. Куперсмит, 1967, и др.).

Для детального анализа этой проблемы мы сочли необходимым, прежде всего, проанализировать взаимосвязь тревожности детей и родителей. В этой части работы участвовали дошкольники, а также учащиеся 2, 3, 6 и 10-х классов и их родители. Всего 28 дошкольников (5–6 лет), 109 школьников и соответственно 137 родителей, преимущественно матерей. Тревожность у дошкольников и учащихся 2-х классов определялась по методике Е. Амен, у всех остальных школьников – по шкале тревожности (MAS) Дж. Тейлор: детскому варианту (CMAS) – в 3-х и 6-х классах и взрослому – в 10-м классе. Для родителей во всех случаях использовался взрослый вариант шкалы Дж. Тейлор. Работа с дошкольниками и учащимися вторых классов проводилась индивидуально, а с остальными школьниками – коллективно. Родителям дошкольников шкала предъявлялась индивидуально, а всем остальным в ходе родительских собраний.

Для сопоставления использовался коэффициент корреляции Пирсона. Проведенный анализ показал наличие прямой связи между тревожностью детей и родителей в группах дошкольников, учащихся 2-х и 3-х классов (коэффициенты корреляции +0,69 – +0,62), слабой прямой связи в 6-х классах (+0,43) и слабой обратной – в 10-х (–0,36).

Таким образом, связь тревожности детей и родителей отмечается в основном в дошкольном, младшем школьном и подростковом возрастах. По этой возрастной группе наши результаты соответствуют литературным данным о том, что эмоциональные трудности и проблемы чаще встречаются у тех детей, родители которых характеризуются личностными нарушениями, склонностью к неврозоподобным состояниям, депрессии и т. п. (см., например, М. Раттер, 1987).

Однако само по себе установление вышеуказанной связи не позволяет понять, каким образом связаны тревожность детей и родителей. Так, согласно данным М. Раттера, определенную роль в этой связи может играть генетически передаваемый родителями биологический фактор повышенной ранимости. Вместе с тем, нельзя не согласиться с автором, что в тех случаях, когда "речь идет о социальном поведении, то здесь роль генетического компонента довольно незначительна, и представляется маловероятным, что наследственность определяет в этих случаях связь подобных расстройств в поведении детей с нарушениями личности у взрослых, хотя нет сомнений в том, что в редких случаях такое явление может иметь место" (М. Раттер. Цит. соч., с. 212-213). Отметим, что автор имеет в виду преимущественно заболевания или нарушения, близкие к ним. Тем более, сказанное можно отнести к устойчивой тревожности как личностной особенности [21] , характеризующей практически здоровых людей.

Гораздо более вероятным представляется влияние тревожности родителей на тревожность детей через подражание, воздействие на условия жизни ребенка (например, ограничение контактов со сверстниками, чрезмерная опека и т. п.), на что указывает и М. Раттер.

Далее мы рассмотрели связь эмоционального самочувствия родителей и наличия у детей устойчивой тревожности. Ориентируясь на приведенные выше данные, мы проводили эту работу с учащимися начальной школы (2– 3-е классы – 73 чел.) и их родителями (вновь в основном матерями). Тревожность детей выявлялась по модифицированной нами методике Е. Амен (см. приложение 6). В этой части работы принимали участие только тревожные и эмоционально благополучные испытуемые (соответственно 39 и 34 чел.).

Для работы с родителями использовалась методика "Градусник" Ю. Н. Киселева, с помощью которой мы просили родителей оценить, каково обычно их самочувствие, преобладающий фон настроения.

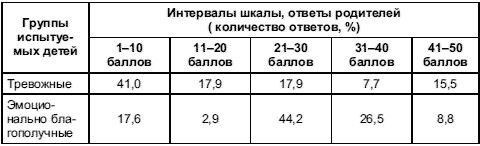

Применялась 50-балльная шкала с пятью интервалами:

1–10 баллов – постоянно раздраженное состояние, "на грани взрыва";

11–20 баллов – постоянные волнения, беспокойство, уныние, неверие в себя;

21–30 баллов – спокойное, уравновешенное состояние;

31–40 баллов – в основном хорошее, радостное;

41–50 баллов – постоянно приподнятое, бодрое, активное.

Распределение родителей тревожных и эмоционально благополучных испытуемых по ответам на этот вопрос представлено в табл. 12.

Таблица 12. Самооценка эмоционального самочувствия родителей тревожных и эмоционально благополучных младших школьников.

Из таблицы видно, что за единственным исключением – крайнего правого интервала шкалы (41-50 баллов), оценки своего состояния как постоянно бодрого, активного – самооценка эмоционального самочувствия родителей тревожных и эмоционально благополучных детей существенно различается. Если родители тревожных детей почти в 60% случаев характеризуют свое состояние как раздраженное, унылое и безрадостное, то родители эмоционально спокойных детей, напротив, более чем в 70% случаев определяют свое обычное самочувствие как спокойное, уравновешенное или радостное.

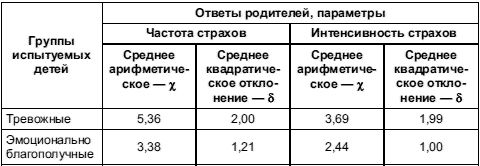

Кроме того, мы попросили родителей оценить частоту и интенсивность переживания ими страхов, опасений. Для этого в первом случае предлагалась 7-балльная шкала с градациями от 1 (почти никогда) до 7 (почти всегда), во втором – 5-балльная с градациями от 1 (очень слабые опасения) до 5 (сильные, острые опасения). Результаты этих проб представлены в табл. 13.

Из полученных данных видно, что родители тревожных детей испытывают страхи и опасения чаще и переживают их более интенсивно, чем родители эмоционально благополучных.

Рассмотрим теперь данные о том, как соотносятся страхи детей и родителей по содержанию. Выше (см. раздел 2.2) мы уже говорили о тех областях, с которыми в наибольшей степени связаны страхи детей. Теперь проанализируем их для младшего школьного возраста более подробно, обратив особое внимание на связь страхов детей и страхов родителей. Необходимо отметить, что представленные ниже данные относительно содержания страхов родителей не являются показательными с точки зрения изучения содержания страхов взрослых людей, поскольку, во-первых, работа проводилась с весьма ограниченной выборкой – родители учащихся начальной школы, в подавляющем большинстве – женщины; во-вторых, она проходила в школе, и была как бы изначально ориентирована на актуализацию переживаний, связанных с ребенком; в-третьих, в ней использовался перечень страхов, собранный в ходе предварительных опытов на аналогичной выборке.

Таблица 13. Самооценка частоты и интенсивности переживания страхов и опасений родителями тревожных и эмоционально благополучных младших школьников.

Данные о страхах и опасениях родителей мы получали в ходе индивидуальных бесед. Полученные ответы были разделены на 22 категории, 10 наиболее частотных по группе родителей тревожных школьников даны в табл. 14. Для сравнения представлены и совпадающие или близкие по содержанию страхи детей. Мы рассматриваем здесь только группу тревожных детей, однако следует отметить, что результаты по группе эмоционально благополучных имеют сходный, хотя и не такой яркий характер. Проанализируем данные, представленные в табл. 14. Обращает на себя внимание тот факт, что в качестве наиболее частотного ответа у родителей тревожных детей выделяется чувство раздражения, а не беспокойство, уныние, как этого можно было бы ожидать. Этот момент, на наш взгляд, чрезвычайно важен, поскольку при общении с раздраженным взрослым, тем более особо значимым для него, ребенок испытывает острый дискомфорт, в основе которого – чувство вины. Причем причину этой вины ребенок чаще всего понять не может. Подобное переживание ведет, как показывают многочисленные литературные источники (Д. Бернс, К. Изард, Ф. Перлз и др.), к глубинной, "безобъектной" тревожности. Полученные результаты также указывают, что родители тревожных детей испытывают страхи и опасения чаще и большей интенсивности, чем родители эмоционально благополучных, что еще раз подтверждает результаты, полученные с помощью шкалы Дж. Тейлор.

Таблица 14. Содержание страхов тревожных детей и их родителей.