2.3. Характер переживания страхов и тревог. Формы проявления тревоги

Характер переживания страхов и тревог выявлялся с помощью экспериментальной беседы. Детям и подросткам предлагались четыре картинки из стандартных наборов, схематически демонстрирующих мимику при различном переживании эмоций, – радости, удивления, страха и тревоги, гнева. Они должны были назвать изображенные эмоции (в случае затруднений это делал экспериментатор) и рассказать, объяснить, что значит переживать эти эмоции. Работа проводилась с каждым испытуемым индивидуально, в ней приняли участие 84 чел. в возрасте от 5 до 16 лет.

Эти данные сопоставлялись с описаниями переживаний страха, тревоги, полученными в ходе клинической работы с детьми и подростками, обратившимися за психологической помощью в связи с повышенной тревожностью, напряженностью, склонностью к частым переживаниям страха и т. п. – 78 чел., в возрасте от 5 до 16 лет.

Прежде всего, отметим следующее: описания того, что значит переживать тревогу, страх, в указанных двух категориях детей и подростков не различались по содержанию, различия касались частоты, аффективной насыщенности и, значительно реже, действенности переживания ("Как будто парализатором ударяет", "В голове пустота и только слабый звон маминого голоса", "Паника и хаос"). Совпадение описания характера переживания у тревожных и нетревожных детей представляется нам важным для понимания устойчивой тревожности, поскольку еще раз подтверждает представление о том, что это образование характеризуется не какими-либо качественными особенностями переживаний страхов и тревог, а легкостью их актуализации, повышенной склонностью к ним. В связи с близостью результатов эти две категории рассматриваются совместно.

Анализ также выявил различия в характере переживания тревоги и страхов у детей разных возрастов. В дошкольном (5–6 лет) и младшем школьном возрасте наиболее часты переживания страха, когда угрожающим является конкретизированный, эмоционально насыщенный образ, часто носящий фантастический, иррациональный или преувеличенный характер. Проиллюстрируем это выдержками из протоколов.

...

"Страшно – это когда что-то знакомое и хорошее, а по правде опасное, что обмануть может. Притворяется доброй, а сама – в мешок и утащит" (девочка, 5 лет).

"Когда по телевизору показывают страшное, из комнаты убегаешь, а оно как будто за тобой гонится, все время видишь, никуда не уйдешь, не спрячешься" (девочка, 7 лет).

"Когда страшно, это когда ты сидишь один в комнате, а в углу как будто Баба-яга и как будто она шевелится, а если заметит, что на нее смотрят, схватит и съест" (мальчик, 8 лет).

"Страшно, когда учительница смотрит на тебя и хочет спросить, но не спрашивает, а тянет-тянет, а ты все равно думаешь: – Давай, спрашивай. Я мужчина, я смелый" (мальчик, 9 лет).

О неопределенном, расплывчатом переживании тревоги маленькие дети почти не говорят.

Переживание тревожности в форме конкретизированных страхов остается типичным и для младших подростков, однако наряду с этим здесь отмечается и то, что характеризует собственно тревогу: недифференцированное ожидание неблагополучия в ситуациях, объективно не представляющих угрозу. Кроме того, в этот период ярко отмечается то явление, которое мы отмечали выше при анализе динамики страхов: повышенное внимание к деталям переживаний и ощущений, хотя они далеко не всегда обозначаются детьми как тревога или страх, а описываются как некоторое неопределенное переживание, которое может носить как неприятный, так и достаточно приятный ("возбуждающий") характер, и лишь в ходе специально поставленных вопросов можно выявить связь этих переживаний с ожиданием угрозы, опасности. Приведем примеры из протоколов.

...

Исп.: Например, получишь двойку или еще чего-то там в школе. И надо родителям сказать. И знаешь, что ничего такого не будет, а все равно внутри холодно и живот болит.

Эксп.: А можно сказать, что ты чувствуешь тревогу или страх?

Исп.: Нет. Я знаю, что мне ничего не будет. Это просто так противно, как будто тебе в постель лягушку засунули… Так бывает, например, когда выбирают, с кем в футбол играть, и пока ждешь, пока на других смотрят (называет ряд аналогичных ситуаций) (мальчик, 11 лет).

Исп.: Сердце бьется, руки холодные, а в голове все "Ну, давай, давай". Весело так и мурашки везде бегают. Как будто тебя кто-то заводит.

Эксп.: А когда это бывает?

Исп.: Когда кино смотришь или еще что, а там все накручивается и накручивается и вот сейчас что-нибудь случится.

Эксп.: А если не в кино?

Исп.: На даче на речку не разрешали одним ходить, а мы пошли. И еще, когда в эту школу первый раз пришла, в 4-м классе это было, да еще во второй четверти. И еще в лифт один раз со мной такой парень зашел… Ну, про которого сразу видно… (девочка, 12 лет).

В старшем подростковом и раннем юношеском возрастах переживания становятся все более разлитыми, смутными, двойственными, неопределенными, т. е. приобретают черты тревоги в ее классическом описании. Переживания страха характеризуются наличием определенного объекта страха и разлитой тревоги. При этом иррациональность страха в основном отчетливо осознается.

...

"Иногда утром просыпаешься, но еще не до конца, и думаешь: сейчас посмотришь в зеркало, а там не твое лицо, а чужое. Страшно. И понятно, что это глупость. Но все равно чувствуешь, что это неспроста, что-нибудь плохое сегодня случится" (девушка, 14 лет).

"У меня такой дар: я чувствую, когда беда приближается. Еще ничего нет, а я уже чувствую. У меня мама и соседи всегда спрашивают, будет или не будет. Не знаю точно, что, но знаю, что будет. Чувствую, что будет" (девушка, 16 лет). "Идешь по улице и таким все кажется опасным. Кожей чувствуешь: сейчас на тебя нападут, а может быть, выстрелят. Это придумано, конечно, но все равно, напряжение такое, кайфное" (юноша, 15 лет).

"Как будто… чем-то таким опасным пропитан воздух. Ты им дышишь, и она в тебя входит, не знаешь, почему, но ждешь какой-нибудь подлянки… Я замечал: мне в такие дни все люди хуже кажутся, кажется, гадость задумали против меня. Умом понимаешь, что не так это, но сделать ничего не можешь" (юноша, 16 лет).

Литературные данные (Ф. Б. Березин, 1988; А. И. Захаров, 1988, 1995, 1997; М. Раттер, 1987; Г. Эберлейн, 1981; и др.) свидетельствуют, что конкретизированные страхи в значительной части случаев не отражают реальную угрозу, а как бы "опредмечивают" разлитую, неопределенную тревогу (уровень "иррационального страха", четвертый член "явлений тревожного ряда", возникающий при усилении и нарастании тревоги, по Ф. Б. Березину). Значительные доказательства этого получены, в частности, при изучении различных вариантов посттравматического стресса (Новые аспекты психотерапии…, 1990; Психология травматического стресса, 1992; Е. М. Черепанова, 1995; Б. Колодзин, 1992; и др.).

Результаты нашего исследования, прежде всего те, которые получены в ходе клинической работы с тревожными детьми, подтверждают эту точку зрения.

Во-первых, частота и действенность конкретизированных страхов обнаруживала устойчивую прямую связь с наличием устойчивой тревожности.

Во-вторых, работа по преодолению тревожности в дошкольном и младшем школьном возрасте, ориентированная преимущественно на взрослое окружение ребенка, на нахождение и снятие источников напряжения, в случае успешности приводила к существенному снижению аффективной насыщенности конкретизированных страхов у детей. Это проявлялось в том, как они рассказывали о своих страхах. Если в начале работы они часто говорили о нем по собственной инициативе, и каждый раз как бы переживали страх заново, то в конце – рассказывали о своих страхах как о полустертых воспоминаниях и только в ответ на просьбу психолога.

Вместе с тем, анализ рассказов детей позволяет предположить, что в центральном, "ядерном" компоненте таких страхов в значительной части случаев присутствуют признаки реальной угрожающей ситуации. Мы имеем при этом в виду не воплощение этой опасности в виде некоего символического образа – например, требовательной матери в виде Бабы-яги или ведьмы (А. И. Захаров, цит. соч., Н. Пезишкиан, 1986), а вполне реальное, рациональное соотношение между характером образа, воплощающего страх, и содержанием имевшей место в истории жизни ребенка травмирующей, точнее, по-видимому, микротравмирующей, ситуации или ряда ситуаций. Например, по нашим данным, так называемые "вечерние" страхи, связанные с боязнью появления в комнате, под кроватью и т. п. всевозможного воплощения "злых сил", чаще встречаются у тех детей, которых родители часто "загоняли в постель" угрозами наказания или действительно в качестве наказания. Слишком раннее оставление ребенка одного дома часто связано с наличием в более старшем возрасте страха одиночества и внезапного исчезновения всех людей ("Проснусь, а все исчезли, и я совсем один" и др.) Этот вопрос, на наш взгляд, требует дополнительного изучения.

В процессе выявления характера переживания тревог и страхов выявился также своеобразный феномен "стремления к страху", желание испытать страх, пережить тревогу. Такое стремление проявляется, по всей видимости, в хорошо известной любви значительной части детей к "страшилкам": страшным рассказам и фильмам.

Это явление наблюдается у некоторых детей уже в дошкольном возрасте, но становится распространенным в младшем школьном возрасте, достигает своего пика в 12-14 лет и проявляется в дальнейшем в любви к фильмам и книгам ужасов, триллерам и т. п. При этом примерно до 12-13 лет оно примерно в равной степени выражено у мальчиков и у девочек, а затем, как показывают наблюдения и специальные беседы, в наибольшей степени становится характерным для юношей и мужчин. Как представляется, данное явление, наряду с отмеченным выше приятным, "возбуждающим" характером отдельных симптомов, свидетельствует о наличии некоего позитивного компонента в переживании тревоги, страха. Наличие такого компонента может быть обусловлено, с одной стороны, возможностью конкретизировать расплывчатые, неясные опасения, "опредметить" имеющееся внутреннее напряжение, а с другой, – указывает на наличие в таких переживаниях определенной силы, способствующей удовлетворению потребности в острых ощущениях, эмоциональному насыщению, подлинно сильному переживанию.

Обратимся теперь к актуальным формам проявления тревоги, как объективно наблюдаемым, так и субъективным. Они подробно описаны в литературе, включены в многочисленные опросники и тесты объективной оценки (см., например, Н. Д. Левитов, 1969; Ф. Б. Березин и др., 1994; Б. Рюбаш, 1963; и др.). Сложности, связанные с их идентификацией, определяются следующим:

1) полифункциональностью таких форм – один симптом может свидетельствовать о разных переживаниях;

2) тем, что они носят достаточно индивидуализированный характер и обычно не выделяются из форм поведения, специфичных для психического напряжения в целом. Это такие хорошо известные симптомы, как покраснение или побледнение кожи, позывы к частому мочеиспусканию, чрезмерное потение, а также грызение ногтей, дрожь, тремор рук, симптом "беспокойных рук", повышенная суетливость, чувство особой неловкости, неуклюжести, скованности (Н. И. Наенко, 1976; Т. А. Немчин, 1983; Стресс и тревога…, 1983; Й. Шванцара и кол., 1978; Дж. Эверли, Р. Розенфельд, 1985; и др.).

Существует, однако, значительное количество данных об открытости состояния тревоги внешнему наблюдению, сравнительной легкости ее распознаваемости окружающими, в том числе родителями и учителями (Р. Кэмпбелл, 1992; Б. Рюбаш, 1963; и др.). Так, например, Б. Рюбаш подчеркивает, что надежные данные о тревожности детей могут быть получены путем опроса родителей и воспитателей, учителей, но для этого требуется точность формулировок и хорошая обученность проводящего обследования и эксперта, оценивающего полученные данные. Правда, речь в этом случае идет в основном о детях-дошкольниках и младших школьниках. Известна и достаточная распознаваемость тревоги окружающих, более того, ее, если так можно выразиться, "заразительность" на бытовом уровне.

Литературные данные свидетельствуют также, что проявления тревоги делятся на два основных вида – мобилизующий и демобилизующий, причем эти виды имеют ярко выраженный индивидуальный характер.

Мобилизующий – проявляется в повышенной активности, вплоть до агрессивности; в повышенном аппетите и т. п.

Демобилизующий – в оцепенении, одеревенении, внезапной потере интереса, апатии и др. Особенно ярко это проявляется при наличии устойчивой тревожности.

Вопрос о возрастной специфике форм проявления тревоги обычно не ставится. Речь идет лишь о большей выраженности, открытости для наблюдения тревоги у маленьких детей и усложнении этих форм, их большей многозначности у старших. В этом плане из известных нам источников можно назвать, пожалуй, лишь адресованную родителям книгу П. Лич (1992), где выделяются такие, например, признаки состояния тревоги у детей раннего возраста, как:

• повышенные "прилипчивость" и послушание по отношению ко взрослому;

• настороженность по отношению к новым людям;

• нарушения сна, питания (ребенок теряет аппетит, просит ту еду, которую ему давали, когда он был младше).

Мы поставили перед собой задачу проанализировать актуальные (непосредственно наблюдаемые и субъективные) формы проявления тревоги у детей и подростков. С этой целью были проведены наблюдения за поведением, реакциями детей в тревогогенных ситуациях и беседы:

1) при конкурсном поступлении в школу (6–7 лет);

2) во время школьных экзаменов: переводных по иностранному языку в спецшколе (11-12 лет);

3) по окончании 9-го класса (14-15 лет);

4) после окончания школы (16-17 лет).

Кроме того, проводились беседы с учителями и родителями.

Эта работа, осуществлявшаяся с помощью школьных психологов, проводилась в три этапа.

Первый был посвящен фиксации проявления симптомов тревоги в указанных ситуациях. С этой целью проводились наблюдение и беседы. Сразу после экзамена школьников спрашивали об их внутреннем состоянии и переживаниях во время экзамена: беспокоились, боялись ли они, и если ответ был положительным (что бывало далеко не всегда), спрашивали о том, как, по каким признакам они это узнавали, о переживаниях, мыслях, ощущениях. Проводились также беседы с родителями и учителями о поведении детей перед экзаменами и во время экзаменов. Эти показатели, а также некоторые симптомы из известной карты наблюдений Д. Стотта (Г. Л. Исурина и др., 1976; В. А. Мурзенко, 1979), опросника признаков психического напряжения и невротических тенденций у детей М. Шюрера и В. Смекала (Й. Шванцара и др., 1978) и ряда других источников оценивались группой экспертов – практических психологов, студентов психологических факультетов, педагогов (6 чел.). В результате этого этапа были составлены 2 карты симптомов: непосредственно наблюдаемых и получаемых в результате самоотчетов ("Карта наблюдаемых симптомов" и "Карта самоотчета").

На втором этапе по первой карте проводились наблюдения за 20 детьми каждой возрастной группы (девочек и мальчиков поровну). Вторая карта в устной форме предъявлялась детям и подросткам непосредственно перед экзаменом, симптоматика сопоставлялась с данными самоотчетов. Первая – включала непосредственно наблюдаемые симптомы, а вторая – данные самоотчетов. В отличие от описанного выше изучения характера переживаний, в этой части работы речь шла об актуальном переживании и тех признаках, по которым они это переживание распознают. В связи с большой распространенностью во вторую карту были включены также 2 ретроспективных признака (нарушения сна, нарушение питания).

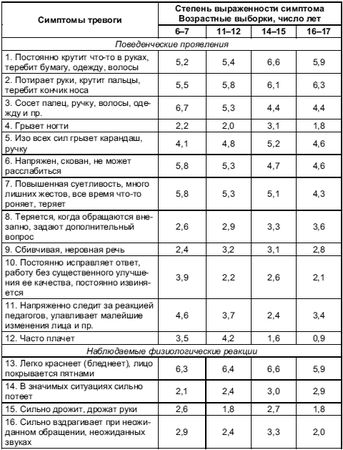

Результаты представлены в табл. 5 и 6. В связи с отсутствием выраженных различий между проявлениями тревоги у мальчиков и девочек здесь показаны данные по выборке в целом.

Табл. 5 содержит данные о симптомах тревожности, полученные в ходе наблюдений. Для оценки степени выраженности симптома использовалась 10-балльная шкала. Представлены средние показатели по каждой возрастной группе.

Таблица 5. Наблюдаемые формы проявления состояния тревоги в тревогогенных ситуациях у детей разных возрастов.

Различия обнаруживаются по 5 пунктам карты:

• по п. 3 и 12 (сосет палец, ручку…, плачет) – между 6–7-летними детьми, с одной стороны, и 14-15, 16–17-летними – с другой;

• по п. 10 (постоянно исправляет ответ) между 6–7-летними и 11-12, 16–17-летними;

• по п. 11 (напряженно следит за реакцией педагогов) – между группами 6–7 и 11–12-летних, с одной стороны, и группой 14–15-летних – с другой;

• по п. 16 (сильно вздрагивает) – между группами 14–15-летних и 16– 17-летних.

Очевидно, что некоторые из этих различий (п. 3, 12, 16) характеризуют не проявления тревожности, а некоторые возрастные формы поведения, реагирования.

В выборке в целом наиболее выраженными оказываются такие признаки, как:

• легко краснеет (бледнеет) – п. 13;

• потирает руки, крутит пальцы – п. 2;

• постоянно крутит что-то в руках – п. 1.

Наименее выражены такие симптомы, как грызет ногти – п. 4 и дрожат руки – п. 15.

Таким образом, наиболее частым проявлением тревоги являются симптомы вегетативного характера и так называемый "симптом беспокойных рук".

В табл. 6 представлены данные, характеризующие частоту проявлений тревожности по результатам бесед и ретроспективных отчетов. Результаты представлены в процентном отношении к числу испытуемых в возрастной выборке.

По данным самоотчетов, различия обнаружены между группой 6–7-летних детей и другими возрастными группами. Эти различия проявляются между группами 6–7-летних и:

1) всеми остальными возрастными группами по:

• п. 1 (учащенное сердцебиение);

• п. 8 (позитивные, мобилизующие чувства);

• п. 10 (непереносимость ожидания);

• п. 16 (чувство стыда, вины);

2) группами 11-12 и 14–15-летних по:

• п. 3 (пустота и холод…);

• п. 12 (чувство одиночества);

Таблица 6. Формы проявления тревоги у детей разных возрастов по данным Самоотчетов.