Технологический нарратив

Достаточно легко представить себе гипотетический нарратив, в котором развитие технологий - и связанная с ним автоматизация рутинной деятельности - оказывается на переднем плане, в самом центре объяснения причин возникновения семи гибельных тенденций в экономике. "Золотая эра" (1947−1973 гг.) характеризовалась значительным скачком в развитии технологий и устойчивым ростом производительности труда. Это было до наступления эпохи информационных технологий; инновационная деятельность в то время была сосредоточена главным образом в таких областях, как механика, химия и авиакосмическая техника. Достаточно вспомнить, например, как в авиастроении на смену двигателям внутреннего сгорания, вращающим пропеллеры, пришли намного более надежные и эффективные реактивные двигатели. Этот период служит иллюстрацией всего того, что написано в учебниках по экономике: благодаря инновациям и стремительному росту производительности труда ценность работников возрастает, а значит, у них есть все основания рассчитывать на более высокую оплату.

В результате нефтяного кризиса в 1970-е гг. экономика пережила сильное потрясение и погрузилась в состояние, отличавшееся невиданно высоким уровнем безработицы в сочетании с высокой инфляцией. Следствием стало колоссальное падение производительности. Темпы внедрения инноваций также замедлились, поскольку дальнейшее развитие технологий оказалось затруднено во многих сферах. Самолеты с реактивными двигателями почти не изменились. Хотя именно в это время были основаны Apple и Microsoft, до превращения информационных технологий в значимый фактор развития экономики было еще очень далеко.

В 1980-е гг. началось оживление в сфере инновационной деятельности, но она переместилась в сектор информационных технологий. Инновации этого типа по-другому влияли на жизнь работающих: если инновационные разработки послевоенной эпохи улучшали положение практически всех, то появление компьютеров пошло на пользу только тем, кто владел навыками работы с ними. При этом на жизни всех остальных это сказывалось не столь благоприятно. Некоторые профессии либо полностью исчезли с рынка труда, либо перестали считаться квалифицированным трудом, что делало занятых в этих отраслях людей менее ценными с точки зрения рынка труда - по крайней мере до тех пор, пока они не прошли обучение, позволявшее им использовать преимущества компьютерных технологий. С возрастанием роли информационных технологий доля труда в доходах постепенно начала сокращаться. Несмотря на то что реактивные самолеты в основной своей части оставались такими же, какими они были в 1970-е, в автоматике и системах управления все большее место занимали компьютеры.

В 1990-е гг. темпы развития информационных технологий еще больше ускорились, а во второй половине десятилетия появился Интернет. Зародившиеся в 1980-е гг. тенденции сохранились, но одной из отличительных черт этого десятилетия стал так называемый "технологический пузырь" и создание миллионов новых рабочих мест в секторе информационных технологий. Это были хорошие рабочие места, которые часто были связаны с администрированием компьютеров и сетей, игравших все большее значение в деятельности компаний всех размеров. В результате в этот период зарплаты действительно выросли, но не на столько, на сколько увеличилась производительность. Инновационная деятельность в еще большей степени оказалась сконцентрирована в сфере информационных технологий. За рецессией 1990–1991 гг. последовало восстановление экономики, которое не сопровождалось созданием новых рабочих мест, т. е. многие из тех, кто потерял хорошую работу в среднем сегменте рынка труда, не могли никуда устроиться. Рынок труда становился все более и более поляризованным. Реактивные самолеты по своей конструкции по-прежнему повторяли принципы, заложенные в 1970-е гг., но при этом теперь оснащались электродистанционными системами управления, которые отвечали за передачу управляющих сигналов от пилотов к рулевым поверхностям, а также обеспечивали более высокую степень автоматизации полетов.

После 2000 г. информационные технологии продолжали развиваться все более быстрыми темпами, а производительность все также росла благодаря использованию преимуществ инновационных разработок. Многие хорошие рабочие места, созданные в 1990-е гг., начали исчезать по мере того, как корпорации автоматизировали соответствующие задачи, переносили их в другие страны или передавали функции подразделений, отвечающих за информационные технологии, поставщикам централизованных облачных услуг. Во всех отраслях экономики набирал обороты процесс замены работников компьютерами и машинами, делавший людей менее ценным активом на рынке труда, что привело к значительному отставанию темпов роста заработной платы от темпов роста производительности. Следствием стало заметное снижение доли труда в национальном доходе, а также доли экономически активного населения в общей численности населения.

Поляризация на рынке труда также продолжилась, а подъем экономики без создания рабочих мест стал нормой. В реактивных самолетах использовались все те же основные конструктивные элементы и силовые установки, что и в 1970-е гг., но благодаря применению компьютеров в проектировании и моделировании удалось обеспечить постепенное улучшение различных параметров авиатехники, включая, например, расход топлива. Информационные технологии, встроенные в авиационные системы, стали еще более сложными, а полная автоматизация управления самолетом стала обязательным элементом бортовых систем, обеспечивая взлет, перелет до места назначения и затем приземление - и все это без вмешательства человека.

Тут вы можете справедливо возразить, что нарисованная мной картина кажется слишком упрощенной, или даже заявить, что я во всем неправ. Как быть с глобализацией или, скажем, рейганомикой - разве не в них причина всех проблем? Как я уже говорил, этот нарратив задумывался как гипотетический: простая история, которая должна помочь разобраться с аргументами в пользу мнения о том, что за упомянутыми выше семью тенденциями в экономике, подтвержденными соответствующими данными, стоит именно развитие технологий. Каждая из этих тенденций была детально изучена не одной группой экономистов, пытавшихся понять первопричины, и часто технологии оказывались тем фактором, который способствовал зарождению и развитию данных тенденций, если не определял их полностью. Однако взгляд на развитие информационных технологий как на силу, обеспечившую коренной поворот в экономике, кажется наиболее убедительным, если рассматривать все семь тенденций вместе.

Наряду с развитием информационных технологий существуют еще три явления, которыми - хотя бы теоретически - можно объяснить все семь тенденций в экономике (ну или по крайней мере большинство из них). Это - глобализация, рост влияния финансового сектора и политика (под которой я понимаю такие факторы, как либерализация и упадок профсоюзов).

Глобализация

Отрицать колоссальное влияние глобализации на ряд отраслей и регионов бессмысленно - достаточно взглянуть на так называемый "пояс ржавчины" в США. Но одной лишь глобализацией, даже с учетом торговли с Китаем, объяснить стагнацию зарплат большинства работающего населения США в последние четыре десятилетия невозможно.

Во-первых, международная торговля напрямую затрагивает людей, занятых в производстве конкурентоспособных товаров и услуг - другими словами, в отраслях, производящих товары и оказывающих услуги, которые пользуются спросом в других странах. Подавляющее большинство работающих американцев заняты в иных отраслях, включая государственные органы, образовательные и медицинские учреждения, заведения общественного питания и розничную торговлю. Эти люди практически никогда не конкурируют напрямую с аналогичными структурами в других странах, а значит, глобализация не может быть причиной снижения их зарплат.

Во-вторых, несмотря на то что многим кажется, будто практически все продаваемое в Walmart произведено в Китае, большая часть потребительских расходов американцев остается в США. Согласно данным анализа, проведенного в 2011 г. двумя экономистами из Федерального резервного банка Сан-Франциско - Галиной Хейл и Бартом Хобиджн, 82 % приобретаемых американцами товаров и услуг производятся полностью в США. А все потому, что американцы тратят большую часть своих денег на услуги, которые не могут быть оказаны нигде, кроме США. При этом на импорт из Китая приходится менее 3 % потребительских расходов американцев.

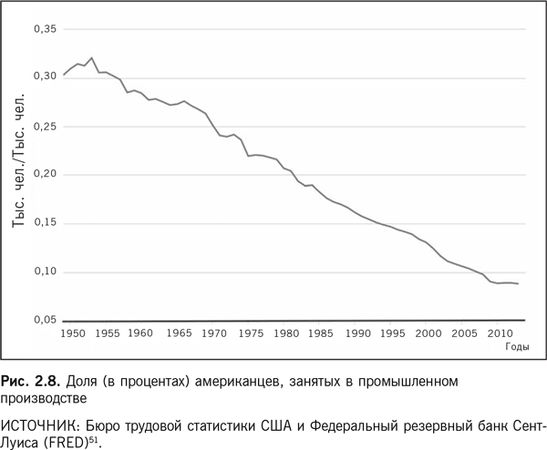

Несомненно, верно то, что, как это показано на рис. 2.8, по сравнению с началом 1950-х гг. доля американцев, занятых в промышленном производстве, резко сократилась. Эта тенденция зародилась задолго до вступления в силу Североамериканского соглашения о свободе торговли (NAFTA) в 1990-е гг. и подъема Китая в 2000-е гг. Более того, есть основания полагать, что в конце мирового экономического кризиса это падение остановилось, о чем свидетельствуют более высокие показатели занятости в промышленном производстве, чем в целом по рынку труда.

Какая-то другая могущественная сила шаг за шагом приводила к сокращению рабочих мест в промышленности. Эта сила - развитие технологий. Даже несмотря на непрерывное уменьшение доли обеспечиваемых промышленностью рабочих мест в общем количестве экономически активного населения, стоимость товаров, произведенных в США, с учетом инфляции за это время выросла очень значительно. Мы производим все больше и больше, но при этом обходимся все меньшим и меньшим количеством работников.

Повышение роли финансового сектора

В 1950 г. на финансовый сектор приходилось около 2,8 % экономики США. К 2011 г. доля финансовых операций выросла более чем в три раза - приблизительно до 8,7 % ВВП. Сумма вознаграждения, выплачиваемого сотрудникам финансовых учреждений, также увеличилась многократно за последние три десятилетия и в настоящее время превышает приблизительно на 70 % аналогичные средние показатели во всех других отраслях. Объем находящихся в собственности банков активов взлетел с 55 % ВВП в 1980 г. до 95 % в 2000 г. При этом доходы финансового сектора более чем удвоились по сравнению со средним показателем доходности для всех корпораций, составлявшим 13 % в 1978–1997 гг., достигнув 30 % в период с 1998 по 2007 г. Независимо от выбранной методики измерения доля финансов в общем объеме экономической деятельности существенно выросла в США и - правда, не в столь впечатляющей степени - почти во всех промышленно развитых странах.

Главное обвинение в адрес финансиализации экономики сводится к тому, что в основной своей части эта деятельность направлена на получение ренты. Другими словами, финансовый сектор не создает реальную стоимость и не способствует росту общего благосостояния общества; он всего лишь ищет все более и более изощренные способы выкачивания прибылей и богатства из остальных секторов экономики. Вероятно, образнее всех это обвинение сформулировал Мэтт Тайбби из Rolling Stone, выступивший в июле 2009 г. с обличительной статьей, в которой обрушился с критикой на банк Goldman Sachs, обозвав это учреждение с Уолл-стрит "громадным спрутом-кровопийцей, обхватившим своими щупальцами лицо человечества и беспощадно вонзающим свое кровососущее жало во все, что пахнет деньгами".

Изучавшие феномен финансиализации экономисты обнаружили устойчивую корреляцию между ростом финансового сектора и неравенством, а также сокращением доли труда в национальном доходе. Тот факт, что финансовый сектор, по сути дела, облагает остальную экономику своего рода налогом, а затем перераспределяет выручку в пользу тех, кто находится на вершине иерархии распределения доходов, является достаточным основанием для того, чтобы сделать вывод о его влиянии на ряд рассмотренных нами тенденций. Впрочем, взвалить на финансиализацию всю вину, скажем, за поляризацию и уничтожение рабочих мест, связанных с рутинными операциями, вряд ли можно.

Также важно понимать, что рост в финансовом секторе в большой степени зависит от развития информационных технологий. Практически все инновации в финансовой сфере, появившиеся в последние десятилетия, включая, например, обеспеченные долговые обязательства (CDO) и экзотические производные финансовые инструменты, не были бы возможны без доступа к мощным вычислительным ресурсам. Более того, почти две трети торговых операций на рынках ценных бумаг в настоящее время осуществляется в автоматическом режиме по специальным алгоритмам, а фирмы на Уолл-стрит обзавелись огромными вычислительными центрами, которые располагаются в непосредственной близости от бирж, поскольку это позволяет получить преимущество в скорости торговли, исчисляемое крошечными долями секунды. В период с 2005 по 2012 г. среднее время выполнения торговой операции снизилось с 10 секунд до всего лишь 0,0008 секунды. При этом именно высокочастотная роботизированная торговля сыграла решающую роль в "мгновенном обвале" в мае 2010 г., когда индекс Доу - Джонса для акций промышленных компаний рухнул почти на тысячу пунктов, а затем восстановился, принеся чистую прибыль, - и все это в течение каких-то пары минут.

Если рассматривать финансиализацию с этой точки зрения, то вряд ли ее можно назвать убедительным объяснением наших семи тенденций в экономике; скорее, это - по крайней мере в некоторой степени - одно из следствий набирающего обороты развития информационных технологий. В связи с этим хочется предостеречь всех, кто думает о будущем: нет никаких сомнений, что по мере дальнейшего развития технологий в условиях отсутствия сдерживающих норм и ограничений инноваторы от финансов обязательно найдут новые возможности для извлечения выгоды, и, если судить по опыту прошлого, вряд ли можно поручиться, что это пойдет на пользу обществу в целом.

Политика

В 1950-е гг. членами профсоюзов были более трети американцев, занятых в частном секторе. К 2010 г. эта цифра опустилась приблизительно до 7 %. На пике своего влияния профсоюзные организации успешно защищали интересы всего среднего класса. То обстоятельство, что в 1950-е и 1960-е гг. работникам удавалось систематически отвоевывать львиную долю выгоды, которую давал рост производительности труда, по крайней мере отчасти, объясняется авторитетом профсоюзов, позволявшим им в то время отстаивать свои позиции в переговорах с работодателями. Сегодня наблюдается совершенно иная картина: профсоюзы с трудом удерживают людей в своих рядах.

Резкое падение влияния профсоюзов является одним из наиболее заметных проявлений, связанных со сдвигом вправо, который характеризует американскую экономическую политику последних трех десятилетий. В своей книге 2010 г. "В политике победитель получает все" (Winner Take All Politics) политологи Джейкоб Хэкер и Пол Пиерсон убедительно показывают, что политика является основным фактором углубления социального неравенства в США. Хэкер и Пиерсон указывают на 1978-й как на поворотный год, когда в результате непрерывного давления со стороны хорошо организованных сил, представляющих консервативную часть бизнеса, в политическом ландшафте США начались фундаментальные сдвиги. Это привело к тому, что в последующие несколько десятилетий государство перешло к политике либерализации отраслей экономики, предельные ставки подоходного налога для богатых и корпораций были сокращены до исторических минимумов, а профсоюзные активисты стали сталкиваться все с большим количеством трудностей в своей работе на местах. Многое из этого было обусловлено не интересами предвыборной борьбы, а, скорее, постоянным лоббированием со стороны бизнеса. С уменьшением влияния профсоюзов и бурным ростом числа лоббистов в Вашингтоне будничная политическая борьба в столице все больше начинала походить на игру в одни ворота.