Через четыре месяца после того, как администрации Джонсона был представлен отчет о тройной революции, президент подписал закон о создании Национальной комиссии по технологиям, автоматизации и экономическому прогрессу. В своем выступлении на церемонии подписания закона Джонсон отметил, что "автоматизация может стать союзником нашего процветания, если только мы будем думать о будущем, если только мы будем знать, что нас ждет, и если только мы будем разборчивы в выборе курса, правильно планируя свое будущее". Новоиспеченная комиссия - как это почти всегда происходит с такими органами - скоро была предана забвению, оставив после себя по меньшей мере три толстенных отчета.

Парадокс в том, что все эти страхи по поводу автоматизации не имели ничего общего с состоянием экономики в послевоенный период. В момент публикации отчета о тройной революции в 1964 г. безработица составляла чуть больше 5 %, а к 1969 г. она упала до 3,5 %. Даже во время четырех рецессий, имевших место в период с 1948 по 1969 г., уровень безработицы ни разу не достиг 7 %, а затем снова быстро снизился, как только в экономике началось оживление. Внедрение новых технологий действительно привело к существенному росту производительности, но львиная доля плодов этого роста оказалась в руках рабочих в виде повышения оплаты труда.

К началу 1970-х гг. все внимание переключилось на введенное ОПЕК нефтяное эмбарго, а затем - на стагфляцию. Тема роста безработицы, вызванной автоматизацией и компьютеризацией, отодвигалась все дальше на периферию общественного внимания. А в среде профессиональных экономистов она и вовсе приобрела статус неприкасаемой. Всякий, кто отваживался поделиться своими мыслями на этот счет, рисковал быть причисленным к "неолуддитам".

Учитывая, что трудные времена, предсказанные в отчете о тройной революции, так и не наступили, сам собой напрашивается вопрос: его авторы просто ошиблись или, как и многие до них, слишком рано начали бить тревогу?

Для Норберта Винера как одного из первопроходцев в области информационных технологий цифровые вычислительные машины были чем-то таким, что коренным образом отличалось от существовавших до них механических средств. Это был настоящий переворот: новый вид машин, предвещающий наступление новой эпохи и в конечном счете, возможно, даже и разрушение привычного социального порядка. Впрочем, Винер формулировал свои мысли в эпоху, когда компьютеры представляли собой монструозные сооружения размером с комнату, вычислительная мощность которых зависела от десятков тысяч раскаленных вакуумных радиоламп, которые регулярно перегорали. Пройдут десятилетия, пока экспоненциальная дуга развития поднимет цифровые технологии до уровня, на котором такого рода мысли могут показаться вполне уместными.

Теперь, когда все это уже позади, пришло время еще раз объективно оценить последствия развития технологий для экономики. Если верить данным, даже несмотря на потерю экономистами интереса к роли технологий, снижающих затраты труда, и переход этой темы в разряд периферийных, нечто, имевшее фундаментальное значение для послевоенной эпохи процветания, постепенно начало меняться в американской экономике. Почти прямая историческая связь между ростом производительности труда и увеличением доходов была разорвана: зарплаты большинства американцев застыли на одном уровне, а у многих и вовсе пошли вниз; неравенство в доходах резко возросло, став практически таким же, каким оно было накануне краха фондовых рынков в 1929 г., а в наш языковой обиход прочно вошло новое выражение - "экономический подъем без создания рабочих мест". Можно насчитать не менее семи тенденций экономического развития, которые, если их рассматривать в совокупности, свидетельствуют о том, что развитие информационных технологий является фактором радикальной трансформации.

Семь губительных тенденций

Стагнация заработной платы

1973 г. в истории США был насыщен событиями. Администрация президента Никсона увязла в разбирательствах, связанных с уотергейтским скандалом, а в октябре ОПЕК ввела нефтяное эмбарго, что очень скоро привело к появлению длинных очередей озлобленных автомобилистов на заправках по всей стране. Закат политической карьеры Никсона совпал с еще одним событием, которого никто не ждал, но которое стало важной отправной точкой в истории США - наверное, даже более важной, чем Уотергейт или нефтяной кризис: в 1973 г. зарплата обычного американского рабочего достигла своего максимального значения. В ценах 2013 г. рядовой рабочий, занятый на производстве в негосударственном секторе экономики, получал в среднем $767 в неделю. При этом к числу таких рабочих относилась половина экономически активного населения Америки. Уже в следующем году реальная средняя заработная плата пошла вниз и продолжает снижаться с тех самых пор. Четыре десятилетия спустя точно такой же рядовой рабочий зарабатывает всего лишь $664, т. е. его зарплата за это время уменьшилась приблизительно на 13 %.

Если мы посмотрим на медианный доход домохозяйств, то получим менее пессимистическую картину. С 1949 по 1973 г. медианный доход американских домохозяйств практически удвоился - приблизительно с $25 000 до $50 000. Рост медианного дохода за этот период почти полностью повторял рост ВВП на душу населения. В течение трех следующих десятилетий медианный доход домохозяйств увеличился приблизительно до $61 000, т. е. всего лишь на 22 %. Однако основным фактором этого роста стало увеличение количества женщин в составе экономически активного населения. Если бы рост доходов в точности повторял рост экономики - как это происходило до 1973 г., - медианный доход домохозяйств сегодня был бы намного больше $90 000, т. е. превышал бы на 50 % те $61 000, которые они получают на самом деле.

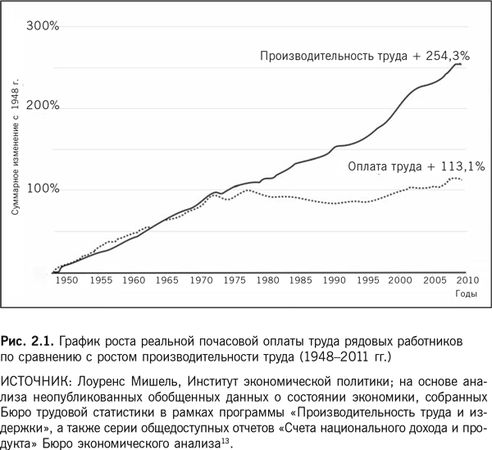

На рис. 2.1 приводится график, иллюстрирующий связь между производительностью труда (стоимостью того, что один сотрудник делает за час) и вознаграждением (включая зарплату и другие выплаты), выплачиваемым рядовому сотруднику в негосударственном секторе, с 1948 г. по настоящее время. Первый сегмент графика (с 1948 по 1973 г.) соответствует тому, как экономисты представляют себе работу экономики. Рост вознаграждения находится практически в прямой зависимости от роста производительности труда. Благосостояние стремительно растет, и все участники экономической деятельностью получают свою долю в нем. С середины 1970-х гг. разрыв между двумя кривыми начинает увеличиваться, наглядно демонстрируя тот факт, что плоды инновационной деятельности во всех секторах экономики теперь практически в полном объеме оседают в карманах владельцев бизнеса и инвесторов, а не рядовых сотрудников.

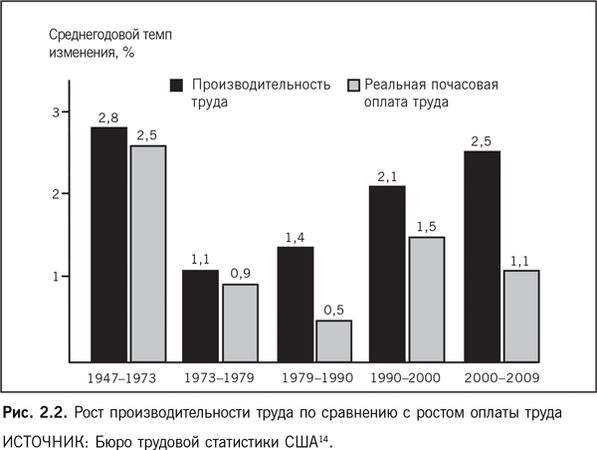

Несмотря на всю наглядность приведенного графика, многие экономисты до сих пор отказываются признавать разрыв между оплатой труда и ростом производительности труда. Рис. 2.2 показывает разницу между темпами роста оплаты труда и производительности труда в различные периоды, начиная с 1947 г. Как видим, с 1980 г. по настоящее время производительность труда росла намного быстрее оплаты. Особенно заметна эта разница был в период с 2000 по 2009 г.; при этом, несмотря на то, что рост производительности почти в точности соответствует росту в 1947–1973 гг., т. е. в "золотой век" послевоенного процветания, темпы роста оплаты труда намного ниже. Глядя на этот график, трудно не заметить, что прибавки к зарплате, которые получают большинство работников, не идут ни в какое сравнение с тем, насколько растет производительность их труда.

При этом авторы большинства университетских учебников по экономике упорно отказываются признавать этот факт. Взять, например, учебник начального уровня "Принципы экономики" (Principles of Economics) Джона Б. Тейлора и Акилы Уирапана, который должен быть прочитан каждым, кто хочет начать знакомство с экономической наукой на лекциях профессора Тейлора в Стэнфордском университете. В нем есть гистограмма, которая очень похожа на ту, что приведена на рис. 2.2, но при этом авторы все равно настаивают на тесной связи между зарплатами и производительностью труда. А как же быть с тем фактом, что с начала 1980-х гг. производительность труда оторвалась от зарплат? Тейлор и Уирапана отмечают, что "прямой зависимости нет". Представляется, что они несколько недооценивают масштаб происходящих изменений. Еще в одном учебнике (в издании 2007 г.) с тем же названием, одним из авторов которого является профессор Принстонского университета и бывший председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Бен Бернанке, делается предположение, что невысокие темпы роста заработной платы после 2000 г. объясняются "низкой активностью на рынке труда после рецессии 2001 г." и что темпы роста зарплат "выровняются с темпами роста производительности труда, как только рынок труда вернется в нормальное состояние". Иными словами, авторы этого учебника, судя по всему, отказываются замечать то обстоятельство, что тесная взаимосвязь между ростом заработной платы и ростом производительности труда начала разрушаться задолго до рождения нынешних студентов колледжей.

Медвежий рынок для рабочих и яростный бычий рынок для капиталистов

В начале XX в. британский экономист и статистик Артур Боули проанализировал показатели национального дохода Великобритании за несколько десятилетий и выяснил, что доля национального дохода, достающаяся труду, и доля, которую получает капитал, остаются относительно постоянными, по крайней мере в долгосрочной перспективе. Предположение о постоянном соотношении этих долей в конечном итоге получило статус универсального экономического принципа под названием "закон Боули". Джон Мейнард Кейнс - наверное, самый именитый экономист в истории - позже скажет, что закон Боули является "одним из самых удивительных, но при этом еще и наиболее хорошо доказанных фактов среди всех показателей экономической статистики".