Да что это случилось с государем Николаем Павловичем? Полтора месяца Пушкин находится в центре его размышлений, не менее 5 раз он обсуждал подробности дуэли с сановниками империи (Нессельроде, Бенкендорф, Жуковский); написал по ее по-воду 2 личных конфиденциальных послания наследному принцу голландскому Вильгельму Оранскому; распорядился о способе похорон поэта, отказав К. Данзасу в сопровождении тела и приказав к тому А. Тургенева… И никакого внимания к удивительным курбетам с чином покойного в судебных бумагах, самых строгих по осуществлению делопроизводства и надзора?!

Никаких служебных расследований, наказаний, поучений, неудовольствий за поразительное упущение в деле такой важности не последовало – а раз так, значит его и не было!

Склоняясь к помилованию Дантеса, Николай Павлович должен был скрыть высокое придворное звание А. С. Пушкина, вероятно, недавно ему присвоенное – скорее всего в 20-х числах ноября 1836 года – что способствовало задуманному: гибель "генерала" от руки "поручика" в этом смысле была совершенно недопустима, связывала его бесповоротно, при всех симпатиях к Дантесу и сложных отношениях с Пушкиным – опрос полковых командиров Отдельного Гвардейского Корпуса свидетельствовал о достаточно жесткой корпоративной позиции чиновных верхов "этак у нас канцеляристы повызывают всех столоначальников"… Наконец, как это не жестоко – увод Дантеса от наказания за убийство высокопоставленного царедворца являлся актом милосердия к семьям Пушкиных – Гончаровых – Геккеренов, которые в этом случае лишались не Двух, а Одного мужа, за таковой исход могли ходатайствовать обе сестры Гончаровы, и Наталья Пушкина и Екатерина Геккерен; как и общая убежденность в безвыходном положении, в которое поставил Пушкин Геккеренов. Вот цена "камер-герства" и "камер-юнкерства" бумаги!

Но волны этого дела уже настолько широко разошлись по коридорам власти, что уже не контролировались вполне и венценосцем: хотя все итоговые докончания были оформлены и подписаны под "камер-юнкерский" трафарет, по невыясненному сбою в последнем сообщении о деле, опубликованном официальным органом военного министерства, газете "Русский Инвалид" Пушкин опять оглашен камергером. Привожу это сообщение, цитируемое в обращении председателя высшего суда по делам дворянства Королевства Нидерландов русскому поверенному Потемкину "Барон Геккерен, поручик кавалергардского ее величества государыни императрицы полка… разжалован в солдаты, вследствие его дуэли с КАМЕРГЕРОМ двора Александром Пушкиным…"

К сказанному хотелось бы добавить только наблюдения под двумя эпизодами дела. О самой дуэли: ее так демонизировали, что она стала прямо-таки змеиным клубком. Все инфернальное, что наворотила читательская потреба и журналистская страсть может быть отставлено совершенно. Эпизод с "панцырем Дантеса" усиленно развиваемый в 70-е годы приснопамятным "Огоньком" рассыпается вроде бы сам по себе даже среди "огоньковских одуванчиков". Наконец, находящиеся в записках Василия Андреевича Жуковского – и низкий ему, приязненному другу и честному человеку, поклон от историка – данные о ранении Дантеса снимают подозрения о каком-то "недосыпании пороха" в пушкинский пистолет. Пуля поразила Дантеса в предплечье согнутой в локте правой руки на 4 пальца выше сгиба, двигаясь под углом 40–45° к плоскости лучевых костей и чуть снизу вверх. При таком положении руки и крупном телосложении Дантеса она должна была пройти, не касаясь лучевых костей не менее 10 см напряженных мышц и связок, что само по себе резко уменьшало ее скорость, а попав в кость, она вообще бы застряла в руке. Пробив мягкие ткани навылет, она ударилась о пуговицу, которой крепились лосины к подтяжкам на подвздошной кости справа (на ложке – у Жуковского), которая ее окончательно остановила, оставив ушиб на ребре. К этому времени она настолько ослабла, что даже в отсутствии пуговицы не прошла бы далее легких, а скорее всего застряла где-то около ребер. Дантеса опрокинул удар в предплечье, а не по корпусу.

Пушкинский выстрел был очень точен: пуля шла через середину легких на сердце. Молодого Геккерена спасло хладнокровие и правильно принятая стойка: боком на выстрел, поднятым пистолетом прикрывая себе голову, предплечьем и плечом область легких, сердца и печени. Дантесовский выстрел с подхода, при котором выигрывается время, но теряется точность, не запрещался дуэльными правилами и заправские бретеры, например, гр. Ф. Толстой – Американец часто им пользовались; обычно в этом случае они целились в пол-корпуса, нанося рану в живот, что полностью и воспроизвел Дантес.

О другом ключевом эпизоде драмы осени-зимы 1836 года, анонимных дипломах ноября скажу единственно: исследователи так и не оценили вполне их значения, и многоплановости запускаемого их посредством скандала. Фактически это была громадная провокация, бившая не только по Пушкину, но и по двору, императорской фамилии, лично Николаю I, что замечено – но в полное разрушение камерности эпизода и по Геккеренам, Нессельроде, по французскому посольству, по всем адресатам дипломов; Пушкин с его известной яростливостью через нее уже просматривается не столько целью, сколько детонатором и бойком в адском механизме скандала, может быть с полагаемым обычным уничтожением подобных деталей как и в технике, но посредством иного, публичного взрыва… Запускалась громадная всенародная оплеуха обществу, сорвавшаяся по совершенной случайности – только один чиновник городской почты Санкт-Петербурга из тех 8-10, через руки которых проходили письма, оказался достаточно исполнительным и образованным, и обратил внимание на то, что самым возмутительным образом бросалось в неспящие глаза: провокационная печать на конверте с известным масонским символом, циркулем – и мгновенно оценив намек, сразу же переслал письмо в 3-е отделение, откуда сам А. Х. Бенкендорф представил его в тот же день Николаю Павловичу – остальные проявили "чисто русскую" халатность.

Насколько высоко поднимались ставки в этом деле, говорит один эпизод: в оправдание пасынка Геккерен-старший передал через министра иностранных дел гр. К. Нессельроде 5 документов, на усмотрение последнего, в военно-судную комиссию, в том числе совершенно непристойное письмо-вызов А. С. Пушкина, ни читать, ни воспроизводить которое не хочется. Это было естественно, т. к. по боковой линии графов Вертеслебен через Нессельроде-Вертеслебен эльзаские Дантесы были в родстве с прусскими Нессельроде – но граф передал в комиссию только 3 документа; есть основания полагать, что 2 его как-то затрагивали лично. Более того, в крайне двусмысленной записке от 1 февраля 1837 г. находящемуся под домашним арестом (?) Дантесу Геккерен-старший пишет, что русский министр по-казал ему экземпляр "диплома" – не значит ли это, что в числе проскочивших писем одно было адресовано и главе МИДа? Тем более, что образцы дипломов такого рода, ходившие всю зиму по салонам Вены, не таясь, показывал своим русским приятелям секретарь французского посольства виконт Д’Аршиак, будущий секундант Дантеса и тоже родственник, но уже по французской линии графов Бель-Иль.

М-да!

Тесно как-то под луной…

Геккерен-старший и Д’Аршиак сломают на этой истории карьеру…

Между прочим, под ударом оказались бы и ВСЕ остальные адресаты письма, т. е. Карамзинский кружок, а за его пределами Е. Хитрово и, и…, и как-то выпяченные косвенными признаками светские небездарные шалопаи кн. И. Гагарин и П. Долгоруков, сталось бы только почтовым чиновником порасторопней…

Так что выстрел получился холостой: чуть досталось Пушкину, более Николаю Павловичу – планировалось значительно весомей, нечто подобное истории с колье Марии-Антуанетты в канун революции 1789 года; с умыслом или случайно кумулировавшееся еще одним обстоятельством – осенью или зимой 1836 года группа светских шалопаев действительно без умысла рассылала подобные дипломы известным петербургским "оленям"; об этом вспоминал в 80-е годы А. В. Трубецкой, перечисляя несколько громких фамилий – ах, в какую бы замечательно-политическую историю они бы влипли и какой шум от того возник… Этого не замечают и по сей день.

В этой связи самого решительного осуждения заслуживает отечественная криминалистика, которая имея два подлинных "диплома", с 1920-х годов так и не может решить чисто техническую задачу: написал ли дипломы великосветский психопат-провокатор кн. П. В. Долгоруков или над ними потрудилась другая рука.

Осмеиваемая с местечковым изяществом Л. Аринштейном экспертиза Щеголева-Салькова при ближайшем рассмотрении производит серьезное впечатление; отмечаемая в ней двойная особенность почерка, разнонаклонность букв и "рисуночный" безнажимный способ их исполнения действительно очень индивидуальны, и что особенно важно, почти не поддаются подделке в совокупности.

Следующие экспертизы подтвердили общие выводы А. А. Салькова о русской каллиграфии текста дипломов, как и о структуре языковых калек, хотя дипломы написаны по-французски – расхождения, почти скандальные, начинаются с идентификации конкретного автора.

Если часть экспертов подтверждает авторство П. В. Долгорукова, а В. В. Томилин в 1966 году даже уточнил, что росчерк под дипломом сделал приятель Долгорукова И. Гагарин, а адрес на внутреннем конверте надписал лакей последнего В. Завязкин; и М. Г. Любарский, указывая на не вполне строгую обоснованность уточнения в части Гагарина и Завязкина, вполне уверен в авторстве Долгорукова – то другие, например С. А. Ципенюк в 1974 году авторство П. В. Долгорукова категорически отрицают; как и участники комплексной экспертизы в Институте Криминалистики МВД СССР в 1976 г.; и какой-то экспертизы 1987 года…

Коллеги! Разберитесь в своем хозяйстве; пока вы будете так обоюдовыгодно шаманствовать, даже пресловутая "бутылочка" г-на Аринштейна остается фактором. В данном пункте налицо ваш, полностью технический вопрос; исследователи, историки и литературоведы, не могут продвинуться дальше, пока не снимется эта проблема: писал или не писал кн. П. Долгоруков пасквильные дипломы? Иначе будет продолжаться разговор глухих со слепыми: Я. Левкович, отстаивает "авторство" П. Долгорукова, намекая на недобросовестность критиков А. Салькова, "герценовски-пристрастных" к П. Долгорукову; Л. Аринштейн будет отвергать его заключения по русской фамилии эксперта и общерусскому свойству "все сделать за бутылочку"!

Никак не могу избавиться от одного подозрения: в системе отношений А. С. Пушкина особое место занимал А. Ф. Орлов, которому еще в 1819 году он посвятил известное стихотворение "К Орлову" (надо бы писать "К А. Ф. Орлову") в благодарность за совет не вступать в военную службу: "Хорошим офицером вы не будете, а великого поэта Россия потеряет"… Их отношения, как-то скрытно-доверительные, то проступали, то уходи-ли в тень, но приобрели выразительную многозначительность с осени 1833 года. Друг Николая Павловича неизменно по жизни того; с 1844 г. глава III отделения и шеф корпуса жандармов, самый осведомленный человек в империи – и самый выдающийся дипломат России в 1820-х – 50-х годах; он кажется знал что-то особое о драме 1836-37 гг., и будучи особенно дружественным с А. С. Пушкиным, как-то демонстративно избегал его вдовы вплоть до отказа сыну в желании жениться на Н. А. Пушкиной (Таше) – Орловы были несметно богаты и могли позволить себе роскошь увлечься красотой; налицо обратное, очевидное уклонение от всяких связей…

2002–2004 гг.

Что имели – растеряли…

Пермская Царь-Пушка… Или ПУШКИ?!

Да не Пермская, а Мотовилихинская!

Заглянув недавно в Интернет, я немало удивился и возмутился на одно частное утверждение, вынесенное в заголовок какого-то сайта "20-дюймовое Пермское Чудовище Российской морской артиллерии"….

Ах верхогляды, ах пустобрехи – ведь даже название произвели не верно: пушку то отлили не на мифических "пермских заводах", которых в торгашеской Перми, в 21 веке ославившейся как "порнографическая столица мира", никогда не было, а на реальном Мотовилихинском Казённом Сталепушечном заводе, вместе с посёлками бывшим вполне независимой административно-территориальной единицей вплоть до выделения Пермской области из состава Уральской в 1937 году, когда для придания веса областному центру в его состав причислили и Мотовилиху; до этого имевшей к Перми только один пункт соприкосновения – квартал красных фонарей Разгуляй, которым кончалась Первая и через бахаревские огороды поползала Вторая. Впрочем, это была уже не Пермь, а Индустриальный Молотов, стоявший на семи китах ВПК: заводах Ленина, Сталина, Калинина, Дзержинского, Кирова, Орджоникидзе, Шпагина. И уж последующий рассадник "гельминтов" 21 века всецело отнесите на Пермское Гнилокровие…

Ладно, оставим это частной сентенцией пожившего человека, родившегося в ЛЕНИНГРАДЕ; выросшего в МОЛОТОВЕ; учившегося в 2-х МГУ – Молотовском Государственном Университете имени Горького и Московском Государственном Университете имени Ломоносова… Но вынесем отсюда Первое Исправление – не Пермская, а МОТОВИЛИХИНСКАЯ ЦАРЬ-ПУШКА.

Теперь калибр и назначение – Я ВЕДЬ ПОМНЮ СОВСЕМ ДРУГИЕ… Но вот ещё один, ВОТ ЕЩЁ, ещё, ЕЩЁ, ещё… И ведь как убедительно, с историей вопроса, с увязанностью к комлексу других событий и обстоятельств и, кстати, документальным источникам – цитирование редковато, ссылок, тем более справочного аппарата почти нет, но натренированное внимание сразу чувствует переходы на лексику и стиль иной эпохи, даже и в отсутствие заявляющих кавычек… А что ПРОТИВ выставляю я – ТОЛЬКО ПАМЯТЬ, как 30–35 лет назад, год за годом проходя через проходную заводоуправления знаменитого Почтового Ящика – 210 десятки раз читал одну и ту же надпись на ввинченной в станину гигантского лафета пластине; в том числе и в тот день, когда стоял там в последний раз, уже прощаясь навсегда – ведь это для меня лично особое место, одна из первых фотографий 4 мальчиков-котят сделана здесь, и 2-х из них уже нет в живых… И эта надпись, полностью опровергающая…

А и так ли, а не аберрация ли это памяти, переступившей в семь десяток лет… Стоп! Я же СВИДЕТЕЛЬ, т. е. ЧТО-ТО ВИДЕВШИЙ САМОЛИЧНО – если есть хоть малейшее несовпадение заявляемого позднейшего описания с памятью очевидца – ОЧЕВИДЕЦ не просто "имеет право", а прямо-таки ОБЯЗАН стоять до конца на позиции СВОЕГО УВИДЕННОГО; только в этом случае он СВИДЕТЕЛЬ. История-Следователь сама разберётся, а если споткнётся, и не раз споткнётся – крепче встанет!

Кажется это уже принципиально иное основание, нежели раздражение застарелого преподавателя: – Кого учите?..

Ну-с, посмотрим, что там вещают согласным хором, коли так ухватились – ведь в конце концов есть неопровержимое материальное свидетельство: сама Царь-Пушка, убедительнейшее чугунное обоснование или опровержение ваших заявлений; по-ходите, померяйте, согласуйте…

И тут самое интересное: Чугунный Левиафан есть – согласия о нём нет, даже об этих заявленных "20 дюймах"…

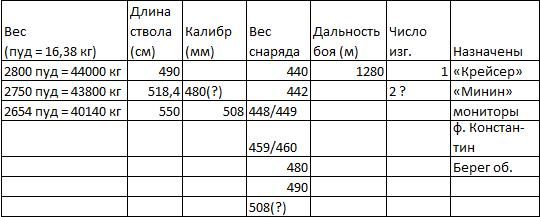

Набрасываю таблицу этих утверждений сугубо технического свойства о вполне материальном и доступном проверке объекта.

Итак:

Разъяснение: 480 мм скорее округление 19 дм. = 482,6 мм; 508 кг вероятно такое же округление 31 пуд = 507,78 кг. Корабли и Форт Константин отделены от Береговой Обороны, т. к. в документах о предназначении пушек для берега НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТСЯ и об их Морской Спецификации; и только в утверждениях о передаче МОРСКИХ Орудий на берег называется форт Константин Кронштадтской крепости. Относительно группировок данных в столбцах: они, ПО ПОЛНОЙ НЕСУРАЗИЦЕ соединения в сообщениях, совершенно не ранжированы между столбцами и демонстрируют только РАЗНОГОЛОСИЦУ свидетельств по одному показателю столбца.

Не очень сильно – но уже рябит… Особенно по снарядам…

А вот и описание, и очень детальное:

– диаметр 504,2 мм;

– диаметр камеры 152 мм (т. е. 6 дюймов = 152,4 мм);

– вес 459 кг (проще = 28 пуд).

ПРОВЕРИМ:

Сплошное стальное т. н. бронебойное ядро с плотностью 7,8 г/см³ должно весить, по удалению металла камеры (школьные формулы объёма помноженного на удельный вес) 508.44 кг…

М – да… Ошибочка – в 3 пуда!?

А какова величина заряда такой камеры при указанной автором плотности пороха 1,69? 3,1 кг! 0,6 %?! Сразу скажем, предельно сомнительно, такой заряд разве что вышибет завинченную заглушку, но вряд ли разорвёт стакан…Даже в 2 раза более мощный пироксилин русских бронебойных снарядов начала 20 века, более слабых по типу корпуса, полагал 3 % начинку… Чтобы обеспечить такое снижение веса(~ 4 пуда) камера должна быть в 4,5 раза больше, т. е. диаметром 24–26 см (около 10 дм), что соответствует обычной практике "1/2 диаметра" гранат той поры. И соотношение заряда (13,5 кг) к весу снаряда войдёт в приемлемые нормы ~ 3 %, что во всяком случае расколет стакан.

Странные фантомы бродят вокруг цифрового материала публикации. Так автор в начале статьи указывает длину ствола после обработки в 5,5 метров (18 фут) – в докончании она ужалась до 4,9 метров (9,6 калибров). Вес ствола, заявленный после обработки в 2676 пуд (43,8) тонны, вдруг вырос до 2750 пуд (45045 кг).

Как это с логикой: ствол ужался, а вес вырос? Длинный и Тонкостенный может и быть легче Короткого и Толстостенного – но Орудие то Одно?!

Проверим хотя бы простейшие соотношения пудов к тоннам – Совпадение! 16,37 и 16,38…

Нет, это не похоже на предвзятость автора, и даже на ошибку – это серьёзней… И лепится помимо его…

Ладно, пока оставим…

Что не нравится – какая странно малая дальнобойность, 1280 метров? И это после Севастополя, борьба за верки которого велась артиллерийской канонадой на 4 версты береговой войны и на 40–50 кабельтовых морской? После Свеаборга, если следовать за морским предназначением орудий, знаменитая бомбардировка которого флотом осуществлялась с дистанции 4–5 миль (7–9 км)? А наглядные уроки только что отгремевшей Американской войны Севера и Юга?

В описаниях присутствует разъясняющая деталь: дистанция 1280 метров достигнута при угле возвышения 3°, дистанцию при угле возвышения 5°25′ не смогли определить – снаряды пропали в густых лесах… Отчитались отговоркой как о чём-то неважном!

3° это понятно: это предел прицельного и результативного т. н. "прямого выстрела" тогдашнего морского боя, обусловленного волнением моря и необходимой подлётной скоростью снаряда у бронированного борта. Этим обусловлены и предельно узкие требования по углам возвышения-снижения(-4.25° – +6°), как и довольно развязная отговорка невыполнения определения важного показателя орудия, его предельной дальнобойности при технически возможном угле возвышения, который становится важнейшим ПРИ СТРЕЛЬБЕ ПО БЕРЕГУ. Не собирались стрелять таким образом? Вот деталь, подтверждающая подозрение об исключительно морской ориентации испытаний описываемого гиганта: сторонне описавший стрельбы писатель М. Осоргин отмечал всплески на воде "от ошибочных выстрелов" – Да не ошибки это были, проверялись возможности орудия стрелять на отрицательных углах в подводную небронированную часть борта…