Отрезанная от Петербурга широкой Невой, Охта долгое время представляла собой как бы самостоятельный провинциальный городок с заводом, судостроительной школой, церковью, со своим укладом и, говоря современным языком, собственной специализацией. Так, довольно развитое на Охте молочное животноводство ввело в петербургский обиход поэтический образ охтинки-молочницы. О начале этого весьма выгодного промысла есть предание, которое мы находим в седьмом выпуске "Историко-статистических сведений о Санкт-Петербургской епархии". В нём говорится, что "сам Пётр Великий выписал для охтинок холмогорских, голландских и других породистых коров, чтобы они снабжали новую столицу молочными продуктами". Это предание принимает характер вероятного, если сопоставить с ним указ Петра о наделе охтян громадным количеством выгонной земли. Впрочем, как бы то ни было, но охтинки издавна снабжали Петербург молоком. Торговля эта не ограничивалась продажей молока собственных коров. Так называемая Горушка на Большой Охте представляла собой молочный рынок, куда ранним утром ежедневно съезжались окрестные чухонцы с молоком и молочными продуктами, которые охтинки перекупали и разносили на своих плечах во все концы Петербурга.

Старинные предания, легенды и мифы Санкт-Петербурга, словно летописи, воспроизводят сложную и многообразную политическую, общественную и просто обывательскую жизнь молодой столицы. Легендарные и полулегендарные события тех давних лет, запечатлённые в фольклоре, до сих пор сохраняют острый и неповторимый аромат той эпохи. И хотя эти предания не могут служить документами, они способны пролить свет на документы подлинные. А уж как ярко вспыхивает в этом свете обыкновенная реальность давно минувших дней!

Вот строчки указа, приписываемого народной молвой Петру: "Нами замечено, что на Невской першпективе и в ассамблеях недоросли отцов именитых в нарушение этикету и регламента штиля в гишпанских камзолах и панталонах с мишурой щеголяют предерзко. Господину полицмейстеру Санкт-Петербурха указую впредь оных щеголей с рвением великим вылавливать, сводить в Литейную часть и бить кнутом пока от гишпанских панталонов зело похабный вид не окажется. На звание и именитость не взирать, также на вопли наказуемых".

В то же время известная простота и скромность Петра в быту не должна была служить примером для подчиненных. Оставляя за собой право "щеголять" в простой поношенной одежде, император требовал от своих сановников, чтобы сами они одевались пышно и нарядно. Его приближённые обязаны были жить на широкую ногу, устраивать приёмы, пиры и увеселения. Рассказывали, что Пётр, наблюдая пиршество в доме Меншикова, всегда с удовольствием говорил: "Вот как Данилыч веселится!".

И действительно, несмотря на известную нам по историческим источникам непрерывную череду ассамблей с питьём, танцами и весельем, которым Пётр, кажется, придавал более политическое, нежели житейское значение, сам император предпочитал сравнительно тихий отдых в подзорных и путевых дворцах, за шахматным столом или токарным станком.

Ещё одним новшеством, якобы завезённым Петром из Голландии, был бильярд. Причём первоначально он предназначался исключительно для развлечения дам. "Катать шарики" считалось в те времена занятием, не приличествующим мужчинам. Только спустя много времени бильярдные столы появились в офицерских собраниях – для "заполнения досуга и сокращения количества дуэлей". С тех пор и повелось считать бильярд мужской игрой.

На десятой версте по дороге в Ригу при Петре ещё сохранялась священная роща, бывшая в древности языческим культовым центром. Известно, что в ночь на Ивана Купалу сюда, под шатер, образованный ветвями гигантской липы, собирались местные девушки-ижорки. Здесь они разводили костры и под древние заклинания и медленные ритуальные танцы приносили в жертву белого петуха. По старинному петербургскому преданию, это место, к которому окрестное население испытывало суеверное почтение, притягивало и Петра I. Здесь он любил отдыхать.

В то же время Пётр был крайне нетерпим к суевериям и боролся с ними всеми доступными ему средствами. Однажды во время его отсутствия в Петербурге разнесся слух, что в церкви на Петербургском острове большой образ Богородицы проливает слёзы. Туда стало собираться множество народа. Говорили, что Матерь Божия опечалена и что её слезы предвещают великое несчастье новому городу, а может быть, и всему государству. Вот что произошло далее по Я. Штелину: "Петр Великий, немедленно прибывши в Петербург, тотчас пошел в упомянутую церковь. Государь, рассматривая некоторое время образ весьма пристально, приметил нечто подозрительное. И скоро нашел в глазах у образа весьма малые и почти неприметные дырочки. Оборотивши доску и отодрав оклад, открыл обман и источник слез: а именно в доске против глаз у образа сделаны ямки, в которые положено было несколько густого деревянного масла. "Вот источник чудесных слез!" – сказал государь. Каждый из присутствующих должен был подойти, видеть своими глазами сей хитрый обман".

Штелин литературно обработал услышанное в своё время от неизвестного нам рассказчика. Изустная легенда, дошедшая до наших дней, более откровенна. Согласно ей, гнев императора, раскрывшего тайну плачущего образа, был неописуем. Он размахивал иконой Богородицы перед носом испуганного не на шутку настоятеля, приговаривая: "Если иконы ещё раз заплачут маслом, жопы попов заплачут кровью".

Между тем чудотворные иконы на Руси чтились. По случаю тех или иных чудес, совершаемых ими, устанавливались местные праздники. Так, в Колпине, при Ижорских заводах, ежегодно чуть ли не два столетия отмечался день 9 мая. Бесчисленные толпы богомольцев стекались в этот день к церкви, что стояла посреди селения. Праздник установлен был в честь иконы святого Николая Чудотворца. Икона эта в золотой оправе и серебряной раме известна как чудотворная по следующему преданию. Глубокой осенью 1713 года рабочие первой ижорской лесопильной мельницы подверглись неизвестной повальной болезни. Однажды одному умирающему явился во сне древний образ святого Николая, никем до того не виданный. "Когда по настойчивому желанию больного этот образ нашли на чердаке, то рабочие выздоровели, и болезнь прекратилась".

В 1930-х годах старинная Троицкая церковь в Колпине была закрыта, а затем и снесена. Чудотворный образ святого Николая, будто бы исцеливший некогда ижорских рабочих, вместе с другими иконами был отправлен в один из цехов завода для сожжения. Однако чудом уцелел. Он был найден в мусоре рабочим и тайком передан на хранение в Троицкую церковь в Петербурге, известную в народе под именем "Кулич и Пасха". Здесь икона находится и поныне.

Отделение от православной церкви части верующих, не признававших реформ патриарха Никона, вызвало в России мощное движение, известное как Раскол. Раскол надолго стал знаменем антиреформаторских сил, противостоявших стремлению Петра повернуть Россию лицом к Европе. Множество следов этого противостояния мы находим в городском фольклоре. Уже известный нам Штелин рассказывает следующий исторический анекдот. Однажды, когда Пётр, проводив гостей, возвращался через переднюю Летнего дворца в свои покои, незнакомец с мешком, сшитым из разноцветных лоскутков, преградил ему дорогу Из мешка выпал длинный нож, завёрнутый в рогожу Когда незнакомца схватили, Пёетр спросил у него, кто он такой и что собирался делать. "Убить тебя", – ответил тот. "За что? Разве я чем-нибудь тебя обидел?" – спросил Пётр. "Нет, ты ничего худого мне не сделал, но сделал много зла моим единоверцам и нашей вере", – ответил злоумышленник, который оказался раскольником. "Хорошо, – сказал царь, – мы разыщем это. Отведите его теперь под караул и не делайте ему ничего худого, а завтра сам я расспрошу его обо всем". О дальнейшей судьбе злоумышленника анекдот умалчивает, а в других источниках нет вообще никаких упоминаний о попытке покушения раскольника на царя, однако, действительно, по указу Петра I все раскольники обязаны были носить на одежде особую мету: лоскут красного сукна с жёлтой нашивкой. Эти меты стали называть на Руси козырями. Они прочно вошли в петербургский фольклор, и не только в легенды. В XIX веке Владимир Даль записывает пословицу: "Лоскут на ворот, а кнут на спину".

Но в народе была известна и относительная терпимость Петра в вопросах веры. Так, появлению масонства в России способствовал не кто иной, как Пётр. По возвращении из Англии он будто бы основал в Москве, при Школе навигацких и математических наук, масонскую ложу, "мастером которой был Лефорт, главным надзирателем Гордон, а младшим надзирателем лично государь". Первая масонская ложа в Петербурге, по преданию, была основана им же в Кронштадте после его возвращения из второго заграничного путешествия 1717 года. Якобы именно тогда он вывез из Европы масонский статут. Может быть, поэтому Пётр I пользовался в XVIII веке необыкновенным уважением у русских масонов. На своих собраниях они даже распевали "Песнь Петру Великому", сочиненную Державиным. Впрочем, многие исследователи считают, что эта легенда не имеет под собой никакого основания, кроме желания связать Петра с европейским масонством. Будучи в Англии, Пётр действительно познакомился с известным британским архитектором К. Реном, который считался "великим мастером оперативного масонства". Но из этого вовсе не вытекает интерес Петра к тайному обществу, и уж тем более вступление русского царя в ложу.

Отрицательным было отношение Петра к проживанию в Петербурге цыган и евреев, хотя, например, евреи были в самом близком окружении императора. Среди них – первый государственный вице-канцлер П.П. Шафиров и первый генерал-полицмейстер Петербурга А.М. Девьер. Легенда о том, как однажды Пётр праздновал еврейскую пасху вместе с Шафировым, Девьером и шутом Лакостой не имеет под собой никаких оснований и, скорее всего, является чистым вымыслом. Потом, правда, была придумана легенда о том, будто это само провидение позаботилось о том, чтобы евреи не жили в Петербурге, так как в период белых ночей невозможно установить время вечерней и утренней молитв, которое определяется по восходу и заходу солнца. И уж совсем невероятной кажется старообрядческая легенда о том, что Петра во время его пребывания в Голландии подменили на еврея.

О первом и неудачном появлении в Петербурге цыган сохранилось предание, записанное Столпянским. Когда Петру доложили, что в Петербург приехали "плясуны, балансёры и фокусники, представляющие разные удивительные штуки", то царь будто бы сказал полицмейстеру Девьеру: "Здесь надобны художники, а не фигляры. Я видел в Париже множество шарлатанов на площадях. Петербург не Париж: пусть чиновные смотрят дурачества такие неделю, только с каждого зеваки брать не больше гривны, а для простого народа выставить сих бродяг безденежно перед моим садом на лугу; потом выслать из города вон. К таким празднествам приучать не должно. У меня и своих фигляров между матросами довольно, которые на корабельных снастях пляшут, головами вниз становятся на мачтовом верхнем месте. Пришельцам-шатунам сорить деньги без пользы – грех".

И цыган выслали "из города вон", на правый берег Невы. Там они расположились табором, горланили по ночам песни и веселились. Говорили, что Пётр ссылал туда из Петербурга безнадёжных пьяниц. А посёлок прозвали Весёлым.

И в дальнейшем цыганские меты городского фольклора не раз оставались на страницах петербургской истории. Так, при Екатерине II родилась легенда о цыганке Маше, поразившей своим необыкновенным голосом знаменитую итальянскую певицу Анжелику Каталани. От пения Маши она пришла в полный восторг, сняла с плеч шаль, подаренную ей самим папой Римским, и бросила её к ногам цыганки. А затем исчезла из России, сказав на прощание: "Пока есть такая певица, как Маша, делать мне здесь нечего".

Через сто лет появилась легенда о другой цыганской певице, Степаниде, или Стеше, как её называли в таборе. Голос у неё был такой необыкновенный, что сам Наполеон отправил за ней карету и личного посланника, чтобы привезти в Париж. Но Стеша отказалась. Тогда Наполеон сказал, что если она не идёт к нему, то он сам пойдёт к ней. И во главе армии двинулся на восток. Дошёл до Москвы и снова послал за Стешей. В это время она жила в Бессарабии. И снова Наполеон услышал отказ. В гневе он сжёг Москву и двинулся в Бессарабию, чтобы хоть раз услышать её голос. Но был настигнут русскими войсками и разбит при Березине.

Однако вернёмся к последовательности нашего рассказа. Долгое время в Петербурге сохранялись традиции, заложенные Петром. Так, с 1700 года праздник Нового года стали отмечать не 1 сентября от сотворения мира, а 1 января от Рождества Христова. На Новый год Пётр повелел жечь костры, пускать фейерверки и украшать дома вечнозелёными ёлками. От Петра, если верить легендам, пошел на Руси и Дед Мороз. Будто бы, обнародовав указ о Новом годе, Пётр пошёл проверять его исполнение. И обнаружил одного ослушника – какого-то пьяного боярина. Велел одеть его в шутовской наряд и приказал ходить по домам и напоминать о царском указе. Так якобы и зародилась традиция Дедов Морозов. Надо сказать, что после смерти Петра обычай ставить ёлки сохранили только трактирщики. Свои заведения они продолжали украшать ёлками, не убирая их в течение целого года. Понятно, что хвоя осыпалась и через какое-то время деревья представляли собой колючие палки. Говорят, отсюда пошло выражение "ёлки-палки".

Другая традиция, введённая Петром, связана с храмовым праздником Петропавловского собора, так называемым Петровым днем, когда в Комендантском доме давались ежегодные обеды для причта. На этих обедах "непременно являлись громадные осётры на деревянных лотках, четверо лакеев не без усилий обносили гостей лакомым блюдом". По преданию, Пётр Великий, предоставив коменданту рыбные ловли около крепости, завещал ему к обеденным столам в местные праздники крепости подавать целого осетра и притом "изловленного не в какой другой реке, а непременно в Неве или Ладожском озере". С середины XIX века поймать в Неве осетра к определенному сроку становилось всё труднее. Однако традиция сохранялась, и коменданты в праздничные дни всегда посылали духовенству собора сто рублей в конверте с надписью: "На осетра".

На петербургских улицах время от времени можно было встретить свободно гуляющего арабского скакуна – любимого коня Петра I по кличке Лизетта. Лошадь была необычайно привязана к своему хозяину. Об этом в Петербурге слагались легенды. Рассказывали, что если царь долго не навещал его, то она убегала из стойла и сама разыскивала своего хозяина. Будь то в палатке или на открытом воздухе, во время отдыха или застолья, лошадь подходила к Петру, охотно ела из рук его приближённых. Если случалось по какой-либо причине откладывать намеченную ранее поездку и осёдланную лошадь уводили обратно в конюшню, она, "как бы будучи тем обижена, потупляла вниз голову и казалась печальною до такой степени, что слёзы из глаз её выкатывались".

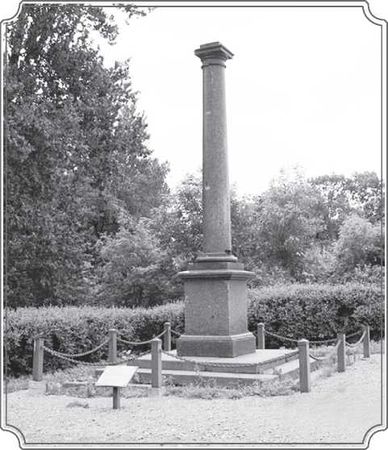

В Петербурге есть место, якобы связанное с Лизеттой. При входе в Екатерингофский парк со стороны Лифляндской улицы, на берегу Таракановки стоит хорошо отполированная колонна, предположительно установленная здесь по проекту архитектора Монферрана. В народе её называют Молвинским столпом, по имени купца Молво, который в XVIII веке построил здесь два завода – водочный и сахарный. С Молвинским столпом связано несколько легенд, с которыми мы познакомимся позже. Но одна из них относится к Лизетте. Легенда утверждает, что на берегу Таракановки будто бы захоронены останки любимого царского скакуна. Никаких указаний на это нет. Но в верхней части колонны легко заметить прямоугольное гнездо, якобы от утраченного некогда барельефа с изображением Лизетты. Люди уверяют, что Молвинский столп – не что иное, как памятник на могиле Лизетты. Хотя мы увидим, что он же считается памятником иным событиям петербургской истории.

Молвинский столп

За благоустройством Петербурга, или "парадиза", Пётр следил зорко и не спускал ни малейшей провинности даже такому расторопному и старательному человеку, как первый обер-полицмейстер Петербурга Девьер, которого он очень ценил.

Антуан Де Виер, или, как называли его в России, Антон Мануйлович Девьер, родился в Голландии, в семье крещёного португальского еврея, прибывшего в Амстердам в середине XVI столетия. Это обстоятельство внесло некоторую разноголосицу в определение географических корней Девьера. Иногда его называют португальским евреем, иногда – голландским. Небезызвестный камер-юнкер герцога Голштинского Берхгольц, современник нашего героя, оставивший любопытные записки о посещении России, вообще считает Девьера выходцем из Италии.

Если верить семейным преданиям, в юности Антуан занимался пиратством, но к пятнадцати годам вроде бы остепенился и поступил на государственную службу, юнгой на голландский парусник. В это время, согласно официальной биографии Девьера, его и заметил Пётр I, находившийся тогда в Голландии в составе знаменитого Великого посольства. Молодой юнга выгодно отличился в "потешном" морском бою, устроенном голландскими властями по случаю прибытия русского государя. Пётр предложил юноше службу в России, и тот с охотой согласился.

Есть, правда, легенда, которую М.И. Пыляев, осторожно называя её версией, приводит в примечаниях к своей книге "Забытое прошлое окрестностей Санкт-Петербурга". Согласно этой "версии", Пётр вывез Девьера не из Голландии, а из Англии. Его, "как хорошего каютного служителя", будто бы подарил ему адмирал Михель. Пётр приблизил молодого человека и сделал своим денщиком. Так или иначе, дальнейшая карьера юного Девьера, оказалась тесно связанной с его новой родиной – Россией и с её государем Петром I. По свидетельству современников, Девьер был "смышлён, вкрадчив, бескорыстен, неутомим, обладал живым, весёлым характером", да к тому же владел несколькими иностранными языками. В короткое время он получает одно звание за другим и привлекается даже к обучению царских детей.

Стремительное восхождение царского денщика по карьерной лестнице вызывало и зависть, и уважение одновременно. Зависти было больше. К тому же Девьер осмелился посягнуть на родство со вторым человеком в государстве – самим Александром Даниловичем Меншиковым. В 1710 году он пришел к Меншикову и официально попросил руки его сестры Анны Даниловны. Говорят, что как раз этого и не смог простить ему всесильный герцог Курляндский. Возмущенный дерзким предложением юного нахала, Меншиков велел своим слугам примерно наказать Девьера. Его избили до полусмерти и выбросили на улицу.

Но и это, если верить городскому фольклору, пошло только на пользу стройному красавцу. Он пожаловался царю на грубое поведение его любимца, и Пётр принял сторону Девьера. Согласно легенде, чтобы в дальнейшем оградить Антуана от рукоприкладства невоздержанного и грубого Меншикова, он специально придумал должность обер-полицмейстера Петербурга. И назначил на неё Девьера. Кроме того, Пётр будто бы преследовал и другую мысль. Так, по мнению самодержца, Девьеру легче было добиться руки своей избранницы.