Психология "исторических подкидышей"

Европеец может вполне честно хотеть цивилизовать туземца и верить, что когда-нибудь он или его дети и внуки станут тоже европейцами. Но и тогда туземец в нынешнем своем качестве - это только заготовка полноценного человека. Личинка. А бабочкой станет, только когда превратится в ровню, в европейца.

Европейцы любили Россию. Свою Россию.

Россию красивых имений и больших, светлых квартир на Невском проспекте, Россию аллей, на которых под липами играет военный оркестр. Россию беседок в парках и библиотек, красивых "платьев в талию" и блестящих эполетами мундиров. Книги в толстых кожаных переплетах с золотым обрезом уютно мерцали за стеклами ореховых "шкапов", в этих книгах французские вставки в русский текст давались без перевода - как в сочинениях Льва Толстого.

Это потом, при советской власти, делались сноски с переводом. А граф Лев Николаевич писал для людей своего круга, о которых заранее известно - они знают французский язык как родной. Или русский как родной - какая разница?

Били настенные часы, скрипели мореные дубовые половицы, почтительно снимал шапку дворник, прислуга вносила тарелки и в обед разливала в них суп-пюре.

В креслах библиотек и кабинетов замечательно читались книги про то, как надо цивилизовывать "сиволапое мужичье" и "павианов бесхвостых".

А в присутственных местах благородия и высокоблагородия с зачесанными надвое, спрыснутыми одеколоном патриотическими бородами, во вновь вошедшими в моду при Александре II очках, в красивых мундирах вели умные разговоры о том, как же ее, туземную Русь, цивилизовывать?

Хорошо! Как же не любить таких замечательных людей?

Чехов и Булгаков происходят не из дворян. Но ведь и у них образы "русских туземцев" ничем не лучше блаженного Платона Каратаева или вечно пьяного денщика Николая Ростова - Лаврушки.

Потому что другую Русь, туземную, европейцы или вообще не любили, или любили так же, как Киплинг - Индию. Разве не любил?! Любил. Вполне искренне, но не как родину, нет. Родиной для Киплинга были не берега Ганга и не заросли джунглей, а Сассекс и Лондон. Он ярко и красочно описывал, как орут, толкаются, погоняют слонов туземцы, как они поют и пляшут…

Но матери нас научили,

Что старая Англия - дом.

И Мать моряков у него шлет сыновей за море, в Индию в том числе. Из дома - в колонию.

Русская Англия и Русская Индия не разделены океаном, русские европейцы ее тем более любят. М.Ю. Лермонтов сознавался, что

С отрадой, многим незнакомой,

Я вижу полное гумно,

Избу, покрытую соломой,

С резными ставнями окно.И в праздник, вечером росистым,

Смотреть до полночи готов

На пляску с топаньем и свистом

Под говор пьяных мужичков.

Но так же и Киплинг любил смотреть на туземные жилища и на веселящихся туземцев.

Слой русских "европейцев" остро нуждался в исторических мифах. Именно в черных мифах о России! Такие мифы выполняли сразу три важнейших психологических функции.

1) Принимая такой миф, русский европеец объединялся с остальной Европой. Он до конца осознавал себя пришельцем с другого континента, которого занесло в туземную Россию, и приходится тут жить и работать. "А вообще, я ваш, французы и англичане".

Придет время и окажется: миф подставляет и их, интеллигентов. Их тоже имеют в виду милейшие цивилизованнейшие европейцы, поддерживающие и формирующие, черные мифы. Но иллюзий, в которых жили интеллигенты, хватило лет на двести.

2) Черный миф о России оправдывал привилегированное положение дворянства и интеллигенции. И если уж говорить до конца честно, оправдывал и свое высокомерие по отношению к туземцам.

Миф не воспринимался на свой счет. Это туземная Россия - грязная, дикая и подлая. Это она - жестокая и грубая. А мы-то хорошие! Мы боремся, не покладая рук, с этой Россией, цивилизуем ее, что есть сил.

В общем, чем хуже Россия, тем больше право на привилегии.

3) Миф оправдывал свое неумение работать.

В России плохие дороги? А их и не может быть хороших. Надо было начинать еще в прошлом году, а мы начали строить только сегодня? А что поделать: Россия-матушка, - такие вот мы разгильдяи, и ничего с нами не поделаешь. Половину денег разворовали? А так всегда было, в России искони воруют. Подумаешь, и я чего-то спер! Такая вот народная традиция.

Сейчас в Москве обсуждается проект ограничений на въезд в исторический центр города. Я - горячий сторонник продуманных ограничений. А оппоненты говорят, что ограничений вводить не надо. Все равно гаишники будут брать взятки и всех пропускать! То есть нарушения закона считают чем-то естественным, что надо принимать, как снег зимой.

На это я возражаю: давайте ничего мы делать не будем, потому что "все гаишники - взяточники". И вообще, давайте отменим Уголовный кодекс, распустим суд и прокуратуру. А то все равно ведь ничего сделать нельзя, за взятки, бывает, и преступников освобождают от наказания…

Русских европейцев Иван Солоневич жестко характеризовал как "подкинутое сословие". У него получалось, что они вроде кукушат, подброшенных в гнездо певчей птички. Это сословие оказывалось в двойственном, очень неопределенном положении. Они не были европейцами, конечно, и в Европе их совершенно не ждали. А от родной почвы они тоже оторвались и судили о России с позиций иноземцев.

Как правило, судили с недоброй иронией, осуждением. А если даже и без неприязни, с искренним интересом и сочувствием, - все равно с иноземных позиций.

Самые лучшие русские историки, включая Карамзина, видели в истории России сплошную цепь заимствований: из Византии, от варягов, из Польши, от шведов, от немцев, голландцев и французов… И после этих заимствований XVIII века Россия окончательно перестает быть варварской.

"Наши классические историки жили на духовный чужой счет и никак не могли себе представить, что кто-то в России мог жить на свой собственный. Занимаясь систематически кражами чужих идей, они не могли допустить существования русской собственной идеи".

Мало того, что "подкинутые" охотно подхватывали и распространяли мифы, идущие из-за рубежа, они и сами напридумывали много "интересного".

Глава 7

Литературные мифы

Чаще всего русская интеллигенция объявляла Византию "плохой", а Западную Европу - хорошей. Но ее собственная историческая психология - плоть от плоти проклинаемая ею византийская цивилизация. В частности, интеллигенция обожествляла книгу и всякое написанное и особенно печатное слово.

Создавая художественную литературу, писатели Европы обычно не преследовали никаких политических или общественных целей. Они, конечно, могли считать, что не просто зарабатывают деньги, а способствуют добрым нравам, пропагандируют какие-то идеи. Но пророками и провидцами они становились редко: ни в собственном представлении, ни в представлении своих народов. Литератор - это специальность такая, за нее деньги платят.

Кстати, в 1760 году, в уже описанном нами случае, в Берлине Россия упустила некий шанс: напуганные перспективой порки берлинские журналисты всерьез предлагали Чернышову и Тотлебену написать и опубликовать статьи против Фридриха и Пруссии в целом, а если им угодно - и против любой другой европейской державы.

Некоторые даже осведомлялись о плате, которая им полагается за такие PR услуги.

Была прекрасная возможность "отомстить" Европе руками ее же журналистов. Но видимо, для этого русские оказались слишком "дикими". Им казалось невероятной и неприличной сама мысль, что можно нанимать людей для подобной работы. А немцам, наверное, казалось диким, что их можно наказать за выполнение своего ремесла.

В России традиционно было иначе: "Поэт в России больше, чем поэт", "Поэтом можешь ты не быть / Но гражданином быть обязан".

Русские писатели исходили из того, что должны учить жить остальное население России.

Они сознательно создавали образы, которые казались им или типичными, воплощавшими какие-то важные сущностные черты страны и народа, или желательными - теми, которых пока нет, но которые "должны быть", которые "прогрессивны" и которые "обязательно будут".

Беспочвенные интеллигенты обладали тревожным, нервным сознанием. Они отражали свое видение мира, свои чувствования. Но поневоле навязывали их всему народу. Они "отражали действительность" не только за себя, но и за те 98 % населения, которые не писали да и не читали книг.

Мы, повторюсь, часто учим историю 2-х–3-х% населения так, словно это история всего народа.

Но точно так же мы изучаем Обломова, Безухова или Раскольникова, словно они - типичные представители народа. В школьных учебниках так и пишут - "типичные представители"…

Типичные-то типичные, но для какой части населения?

За типичностью Форсайтов в "Саге о Форсайтах" Д. Голсуорси действительно стоит нечто характерное для очень большой части английской буржуазии. Герои Гюго тоже достаточно типичны для многих и многих французов.

А для кого "типичен" Обломов? Кто, кроме богатых помещиков, мог бы прожить судьбу Обломова? Никто. А богатых помещиков во всей Российской империи в 1850 году - 10 тысяч. И это на 90–100 миллионов населения.

Манилов? Ноздрев? Тоже помещики.

Князь Болконский, Пьер Безухов? Не просто дворянство, не просто помещики. Это - самая верхушка аристократии, люди с княжескими титулами, фантастическими богатствами. У Пьера Безухова 500 000 рублей годового дохода. По сегодняшним меркам, он в ТОР-100 самых богатых людей русской версии журнала "Forbse".

Базаров? Еще менее "типичен", потому что таких - вообще считанные сотни во всей громадной империи.

Раскольников? Были и подобные ему. Но все народовольческие кружки, все психованные испытатели бонапартистских идеек, составляли ли хотя бы тысячу на всю необъятную империю?

Герои Чехова? И сколько их, уныло рефлектирующих, скучно нудящих и пусто болтающих интеллигентов? На всю Россию к началу XX столетия было ли их хотя бы тысяч десять?

Самые типичные и характерные герои русской классики введены А.С. Пушкиным - Петя Гринев и Маша Миронова. Они как раз принадлежат к "широким слоям трудового дворянства". К тем служилым десяткам тысяч, которые и строили империю своим незаметным, скучноватым, неярким трудом.

Так же симпатичны и малозаметны, неярки любимые герои Льва Толстого - низовые офицеры типа капитана Тушина. Но они мелькают у него на вторых ролях: не о таких книга.

Герои "Носа" и "Шинели" Гоголя - маленькие чиновники, и в этом смысле очень "демократичны". Но ведь и Акакий Акакиевич "отклоняется" от типичного, только не в сторону гигантизма духа и нравственной силы, а в сторону убожества и слабости. Будь таковы большинство чиновников Российской империи, чего стоил бы весь ее бюрократический аппарат?

Кстати, пара ПОТРЯСАЮЩИХ статистических фактов о чиновничьей гоголевской России.

В конце XIX века население империи насчитывало около 130 миллионов человек. Чуть меньше, чем сейчас в Российской Федерации. Это при том, что территория империи тогда была, пожалуй, в два раза больше (почти весь СССР, Польша, Финляндия, "доминионы" - Монголия, Северный Китай [Харбин] и тогда ещё Аляска) нынешней России. Всего этого "исполина" обслуживало 170 тысяч чиновников. Численность современного чиновничьего аппарата России (включая федеральный, региональный и муниципальный уровни) выше, чем в СССР и составляет по самым минимальным оценкам 1,2 миллиона человек!!!

Выходит, что тот самый "типичный" Акакий Акакиевич в куцей шинельке, поскрипывая гусиным пером, работал в 7 раз эффективнее современного чиновника, со всеми его хрюкалками-мигалками, авто на 300 лошадиных сил, ксероксами, серверами, электронными почтами и фельдсвязью, то есть немыслимыми, фантастическими по сравнению с XIX веком средствами коммуникации, накопления и анализа информации, способами повышения эффективности труда!!!

Но вернемся из фантасмагории настоящего в литературный XIX век. Возникает естественнейший вопрос: а как получилось, что русская классика практически не отразила как раз типичных российских мещан и дворян своего времени? Так мало создала положительных героев? Тех, о ком начал писать Пушкин, сделавших знаменитыми его "Повести Белкина"?

Упорное избегание хорошего

И второй вопрос: почему классическая литература в России не вела рассказ о людях, действительно сделавших что-то хорошее и важное? О героях 1812 года написано "Бородино" М.Ю. Лермонтова, о них немало писал Л.Н. Толстой. Но ведь могли быть буквально сотни книг! В Британии о 1812 годе написаны целые библиотеки! У нас этого нет и в помине.

Существует гениальный британский сюжет о гибели чуть ли не всего элитнейшего 93-го кавалерийского полка под Севастополем - миф о том, как некий полусумасшедший английский генерал приказал атаковать в конном строю русские позиции.

Кавалерийская атака при повышении местности более чем на 15 градусов была прямо запрещена всеми уставами всех армий мира. Атака не могла не кончиться трагедией. Представьте: больше тысячи британских кавалеристов в красных мундирах медленно скачут к русским позициям под Севастополем. Медленно - потому что вверх! Под углом в 20 градусов! Описывает эту историю и Лев Толстой… "Мы плакали, когда в них целились".

В этой атаке полегли сыновья чуть ли не всех дворянских семей Британии, дети принцев, графов и лордов. Тем не менее, в Британии внимание обращено не на идиотизм приказа, а на то, как полк бесстрашно его выполнил.

Поведением кавалеристов гордятся! Они знали, что идут на верную смерть, но честно выполнили свой долг. Киплинг написал прекрасную балладу "Атака красной кавалерии".

В центре Лондона мне как-то удалось попить пива в "фирменном" "Баре красной кавалерии". В нем висят картины, на которых с экспрессией выписаны эта атака, все каски, мундиры, подпруги, кивера, шашки. Все эти старинные запыленные воинские атрибуты с любовью развешаны на стенах и расставлены на полках. Романтика невероятная: истинные англичане всегда готовы выполнить любой приказ и погибнуть во имя королевы и Британии.

А вот совершенно аналогичная русская история: во время войны 1807 года под Аустерлицем два эскадрона русских кавалергардов получили приказ атаковать французское каре.

Плотное скопление войска ощетинившихся французских штыков, на которое скачут всадники в шитых золотом белых мундирах. Красота неописуемая! Ведь кавалергарды - самый цвет русской армии, брали туда исключительно детей дворян, да не простых - через одного князья, графы, бароны. Служить в кавалергардском полку - большая честь! Там, как и у англичан, "cream of the cream" высшего общества. Но, увы, приказ столь же идиотский (такой же как и у англичан в Крыму спустя 50 лет), атака столь же бессмысленна, сколь и бесстрашна. "Кавалергарда век недолог…"

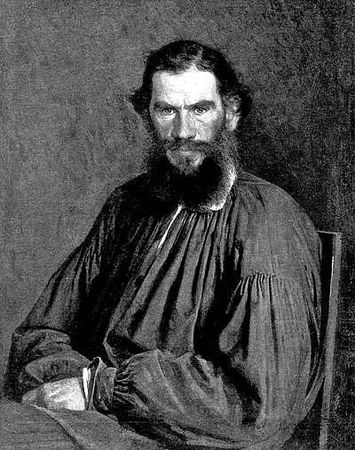

И. Крамской "Л.Н. Толстой".

Создал одного из немногих абсолютно положительных русских мужских литературных героев. До конца романа герой не дожил…

Почти все погибли, единицы, сбитые с лошадей, попали в плен. Наполеон сказал по этому поводу, что никогда не видел такой красивой и бессмысленной атаки. Он спросил у одного из уцелевших офицеров: зачем они атаковали в поле в конном строю каре?

Тот ответил, что эскадрон получил приказ и должен был его выполнить. Наполеон смахнул скупую мужскую слезу профессионального солдата и всех пленных велел отпустить.

Отголоски этой истории есть у Льва Толстого - в описании сражения, в котором получает смертельную рану Андрей Болконский. В первых версиях романа он умирал. Но очень уж нужен был Толстому этот персонаж, не мог он его убить в начале книги! И в более поздних версиях романа Болконский выздоравливает.

В общем, история такая же, как с атакой красных королевских всадников на русские позиции. Результаты те же. Но выводы делаются иные!

В России говорят о безграмотном генерале, пожелавшем выслужиться перед Главкомом русской армией под Аустерлицем - императором Александром I, и делают выводы в духе: "только у нас такое возможно!" Совершенно не желая говорить о мужестве и верности долгу, о героизме исполнителей.

А потом эту историю вообще совершенно забыли. То ли не могли мы после 1917 года спокойно признаться, что элита русского дворянства, все эти Фамусовы, Скалозубы, Онегины, Милорадовичи ничуть не в меньшей степени проявляли "мужество и массовый героизм", чем воспетые Герасим Курин и Василиса Кожина, то ли просто не умеем гордиться самими собой.