Чтение начинается с крайнего красновато-фиолетового аметиста (améthyste), дающего инициал "А". С ним, подменяя букву "М", соседствует зелёный малахит (malachite), своим цветом и рисунком, как считали греки, давшие камню название, действительно напоминающий листья мальвы. Рядом помещён прозрачный, своим красновато-рыжим оттенком похожий на червонное золото, минерал, чьё название должно начинаться с "I" или "J". В нём видели яшму (jaspe), но она непрозрачна. Скорее, считали, что это гиацинт-"джасинт" (jacinthe, хотя во французском языке подобное написание слова обычно относится к цветку с одноимённым названием) – минерал из цирконов-"жаргонов" (jargon). Достижения современной науки о драгоценных камнях, теперь чаще называемой "геммологией", позволили уточнить породу самоцвета, но при этом нарушили его предназначение в надписи: выяснилось, что сей кристалл принадлежит к группе гранатов и, исходя из цвета, должен называться либо гессонитом (hessonite), либо, скорее, гроссуляром (grossular).

Между двух новоявленных гранатов-гроссуляров вклинился жёлтый топаз (topaze), обеспечивающий "Т". Травянисто-зелёный прозрачный изумруд (émeraude), подменяющий литеру "Е", завершает образование первого слова "AMITIE", отделяющегося от следующего соединительным союзом "и" ("&"), набранным из мелких алмазов.

В начале второго слова алеет пламенно-красный рубин (rubis), замещающий букву "R". А далее с насыщенным тоном изумруда, подменяющего "Е", контрастирует просвечивающий, нежного оттенка зелёного яблока хризопраз (chrysoprase), имитирующий литеру "С". Следом переливается радужными бликами молочный опал (opale), дающий "О". Почти чёрными кажутся две вставки тёмно-зелёного нефрита (néphrite), обеспечивающего "N". А после опала (О) и бывшего "жаргона" (j) синеют васильковые сапфиры (saphir), замещающие двойное "S". Следующие далее аметист (А), нефрит (N), хризопраз (С) и изумруд (Е) окончательно обеспечивают прочтение слова "RECONNOISSANCE".

Кстати, вдовствующая императрица Мария Феодоровна вплоть до смерти свято сохраняла сделанный по её повелению, вероятней всего, А. Филиппен-Дювалем, золотой ажурный браслет, украшенный плетёнкой из прядей волос графа-наставника её сыновей и вензелем "CL" (Comte Lambsdorf), отписав по духовной сей памятный предмет своей невестке, супруге Николая I.

Сам же высокопоставленный ученик не озлобился на воспитателя за столь жёсткую муштру и никогда не упрекал его в излишней строгости, зато в день коронации, 22 августа 1826 года, прислал Ламздорфу с особым фельдъегерем свой портрет.

Церковная утварь и сервизы

К 15 января 1824 года уже достаточно известный при дворе золотых дел мастер закончил из позолоченного серебра зеркало "со всей чеканной, скульптурной и собственною Кейбеля работою", предназначенное для великой княгини Елены Павловны. Одновременно он также из позолоченного серебра исполнил туалетный прибор из 28 предметов для её супруга, порфирородного великого князя Михаила Павловича. На создание этих вещей, за которые Иоганн-Вильгельм получил 44 000 рублей, ушло более 40 кг драгоценного металла. А в следующем году Кейбелю довелось, на этот раз из 10 кг казённого золота, отпущенного с Монетного двора, сделать для великокняжеской четы кофейно-чайный сервиз дежене (от фр. le déjeuner – завтрак). В обязательный прибор для утренней трапезы входили поднос, полоскательная чашка, кофейник, чайник, сливочник, сахарница, ситечко, две ложечки и щипцы для сахара. С небольшими различиями в рисунке мастер, как и предписывалось условиями заказа, повторил аналогичный чайно-кофейный сервиз для завтрака, выполненный несколько лет назад для ставшего впоследствии императором великого князя Николая Павловича.

История создания хрустального ложа для монарха Персии Фатх-али-Шаха

1–2 августа 1817 года русское посольство во главе с боевым генералом Алексеем Петровичем Ермоловым дважды являлось в Султанин пред пресветлые очи Фатх-али-Шаха, повелителя Персии. Владыке Гюлистана весьма по сердцу пришлись драгоценные подарки от императора гяуров, состоявшие "из прекраснейших стеклянных и фарфоровых вещей, из больших зеркал, бриллиантовых вещей и других игрушек, чтобы забавлять его шахское величество. <…> Бриллиантам он не удивлялся, а стекло и фарфор ему очень понравились. <…> Часы со слоном три раза заставлял играть". Не остался незамеченным и изящный бассейн.

Довольный Фатх-али-Шах пригласил спустя три недели, 24 августа, членов русского посольства во главе с Ермоловым во дворец, дабы те лицезрели сокровища династии Каджаров, насчитывавшие множество "огромных бриллиантов, изумрудов, яхонтов и сапфиров, расположенных без вкуса на кальяне, щите, кинжале, короне и нескольких других вещах. Богатства сии может быть первые на свете. Алаиархан, который их показывал нам, поднес посолу два портрета шахских во весь рост, писанные весьма дурно, грубо, нелепо и непохоже. Один был для государя, а другой для посла".

Дабы поддержать дружеские отношения, Александр I презентовал через два года "любезнейшему брату" дивный стеклянный бассейн, а для сборки диковинки в Тегеран специально посылался мастер Императорского Стекольного завода Никитин.

Но вскоре персидско-русские отношения опять обострились. Подзуживаемые англичанами, жаждавшие реванша вояки во главе с наследным принцем Аббас-Мирзою, то и дело тревожили приграничные земли. Учитывая советы Ермолова, отлично знавшего нравы не только персидского двора, но и пожелание, слышанное из уст самого восточного владыки, Александр I распорядился в пару к ранее доставленному стеклянному бассейну сделать совершенно необычный подарок для шаха, на сей раз подлинно чудо чудное, диво дивное – хрустальное ложе с фонтанами.

В это время вся Европа сходила с ума от вещей из этого чрезвычайно эффектного материала. Бесцветное стекло с большой примесью свинца своей прозрачностью, твёрдостью и блеском напоминало красивейший камень, называемый хрусталём. Англичанин Джордж Равенскрофт, получивший в 1976 году патент на состав такого стекла, недолго думая, простенько назвал новый материал "хрусталём", отчего теперь к обозначению природного кварцевого самоцвета пришлось добавлять уточняющее прилагательное "горный". Но подлинная слава пришла к хрусталю лишь спустя век, когда светлые головы в той же Англии додумались вращающимся "железным" или "каменным" колесом наносить на поверхность стекла геометрическую резьбу, а затем тщательно полировать узор сначала абразивом, потом последовательно свинцовым, деревянным, пробковым и, наконец, войлочным кругами. После сих операций хрусталь ослепительно блестел, а рисунок искрился и переливался всеми цветами радуги. В 1807 году на смену ножным приводам изобрели паровую машину. Индивидуальность мастера теперь не приветствовалась, ценились лишь точность и чёткость исполнения отдельных операций механического воспроизведения требуемого эскиза в дорогом и изысканном материале.

С новинками в стеклоделии хорошо ознакомился ведущий мастер Императорского стеклянного завода Ефрем Карамышев во время командировки в Англию. А вскоре, в 1807 году туда же посылают "первого заводского мастера 9-го класса Левашева", причём не только "для приобретения лучших сведений в обработке стеклянных изделий", но, главное, для приобретения машин и механизмов, необходимых при реконструкции казённого предприятия.

И вот уже входит в моду "алмазная грань", продуманные пересечения глубоких бороздок приводили к появлению из толщи хрусталя четырёхгранной пирамиды, весьма похожей именно на алмаз с плоским основанием, обработанный "розой", поскольку природный квартет граней, сходящийся наверху в одну точку, напоминал формой бутон цветка. Талантливые русские работники изобретали всё новые и новые разновидности резьбы, чтобы получать ещё не ведомый художественный эффект. Попутно их тянуло создавать из стекла диковинно крупные, дотоле не виданные вещи.

И тут подоспело повеление Александра I "о приготовлении для Шаха Персидского хрустальной кровати". Воля императора – закон. Уже 30 октября 1822 года управляющий Кабинетом повелел заняться составлением рисунков будущей диковины, а после утверждения эскизов немедленно "приступить к самому выполнению". Создатель эскизов, а по сути дела, автор проекта хрустального ложа – художник Иван Алексеевич Иванов (1779–1848), племянник прославленного архитектора И.Е. Старова, занимавший с 1815 по 1848 год должность "инвентора", то есть художественного руководителя Императорского Стеклянного завода.

Воспитанник Императорской Академии художеств, которому покровительствовал чрезвычайно эрудированный писатель и общественный деятель Николай Александрович Львов, наверняка слышал, а может быть, и читал записки французского путешественника Жана-Батиста Тавернье, видевшего при дворе Великих Моголов знаменитый Павлиний трон. Из описания следовало, что похож он был "на европейскую походную кровать, длиной примерно 6 (= 180 см), а шириной 4 фута (=120 см), на четырёх больших и высоких ножках в 20–24 дюйма (=50–60 см), с четырьмя продольными брусами" для поддерживания нижней части трона. А на этих брусах, шириной более 18 дюймов (=45 см), в свою очередь, стояли 12 опор, с трёх сторон поддерживающих балдахин и осыпанных восхитительными белоснежными жемчужинами, почти идеально круглыми, да ещё столь крупными, что каждый перл весил от шести до десяти каратов.

Как ножки, так и брусы были сплошь покрыты золотом и эмалью, усеяны многочисленными алмазами и изумрудами. В центре каждого бруса виднелся тусклый рубин в окружении четырёх изумрудов, образующих четырёхконечный крест. С боков трона по всей длине располагались подобные кресты на белой основе, только, чередуясь, в иных изумруд оказывался среди четырёх тусклых рубинов. Пространство же между рубинами и изумрудами заполняли чрезвычайно плоские алмазы, самые крупные из которых по весу превышали 10–12 каратов. Кое-где местами матовым блеском переливались жемчужины, вставленные в золотую оправу.

Изумила опытного француза внутренняя часть балдахина, сплошь покрытая алмазами и жемчужинами, да ещё с бахромой из жемчуга, а под самым сводом прельщал взоры золотой павлин с распущенным хвостом из голубых сапфиров и прочих драгоценных каменьев. Тело волшебной птицы блистало эмалью и жемчугом, а на груди алел большой рубин, напоминавший о сострадании и бдительности.

Кстати, в отличие от буддизма, в индуизме павлин был не только эмблемой восхитительной Сарасвати, богини мудрости, музыки и поэзии, но и средством транспорта для других важных небожителей, причём бог любви Кама, оседлавший дивную птицу, символизировал нетерпеливое желание. В исламе же павлин с распущенным хвостом напоминал почитателям Пророка Мухаммеда о красоте небесного света, а его зоркий глаз сравнивали с Оком Сердца.

По обе стороны павлина, окружённого нитками слегка желтоватого жемчуга, виднелись высокие кусты, усыпанные множеством листьев из литого золота и украшенные драгоценными камнями. Из числа 108 самых крупных кристаллов рубинов, казавшихся тусклыми, поскольку не были обработаны, самый маленький весил около 100 каратов, а другие достигали двухсот и более каратов. 160 дивных четырёхугольных изумрудов, от 30 до 60 карат каждый, яркого травянисто-зелёного цвета напомнили иноземному путешественнику своей чересчур ровной окраской из-за отсутствия видимых пороков обычное стекло.

Правитель поднимался на трон по четырём ступенькам и удобно устраивался на подушках, подложив под спину большую и круглую, плоские же размещались по бокам. Тавернье отметил, что "ступеньки и подушки как на этом, так и на шести других тронах украшены драгоценными камнями подобающим образом и каждый в своей манере".

Когда же заезжий путешественник осторожно поинтересовался, сколько же может стоить Павлиний трон, его уверили, что цена сокровища Двора Великих Моголов "составляет 107 тыс. рупий", соответствуя 160,5 млн франков французской валюты при Людовике XIV. Павлиний трон пропал после взятия Дели в 1739 году Надир-шахом, захватившим иранский престол.

Возможно, Иванов знал, что впоследствии владыки Персии не раз пытались воссоздать Павлиний трон, чтобы украсить им шахскую резиденцию – Гулистанский дворец в Тегеране. Осуществить мечту удалось в 1812 году Фатх-Али-Шаху, второму правителю из каджарской династии, решившему возродить былое величие и блеск неограниченной власти. В Иране павлинов изображают стоящими по обе стороны Древа Жизни, они символизируют монаршую мощь, нетленность души и двойственность человеческой природы. Новый трон называли не только Павлиньим, но и Солнечным: на спинке красовался золотой диск – эмблема солнца.

Итак, главный "инвентор" казённого Стеклянного завода Иван Алексеевич Иванов решил сделать для иранского владыки ложе, напоминавшее о знаменитых тронах, Павлиньем и Солнечном. Для создания своеобразного ансамбля мебельного гарнитура художник выполнил проекты оправленных в серебро двух четырёхаршинных, то есть почти трёхметровых канделябров и восьмиугольного столика на низеньких ножках, на котором должны были разместиться компотьеры, дюжина столовых фонарей и сорок восемь чаш "в персидском вкусе", а также две дюжины стеклянных и столько же фарфоровых вазочек-цветников. Долго ли, коротко ли, но лишь в апреле 1824 года эскизы хрустальной кровати рассмотрел Александр I. Проект показался самодержцу дороговатым, только серебра на отделку предполагалось истратить восемь пудов (почти 128 кг), а это "удовольствие" обошлось бы в 24 320 рублей. Монарх потребовал уменьшить количество драгоценного металла почти вдвое, до четырёх с половиной пудов, а сопутствующие канделябры, не говоря уже о столике с вазочками и чашами, вообще исключить. Хрустальное ложе и так получалось слишком разорительным для казны. Но уж очень хотелось поразить августейшего соседа чистотой стеклянной массы, изысканными формами, зеркальной шлифовкой, искусными гранью и резьбой, не говоря уже о восхитительных узорах из серебра.

Прочная кровать должна была иметь сборно-разборную конструкцию, да к тому же в ней предусматривалась система фонтанов. На императорском Стеклянном заводе даже заказали некоему "вольному столяру" за 325 рублей вырезать по утверждённому рисунку деревянную модель "в настоящую величину, со всеми принадлежностями". Отважился воплотить сверхсложное в техническом отношении сооружение в предусмотренных материалах "золотых дел мастер Вильгельм Кейбель".

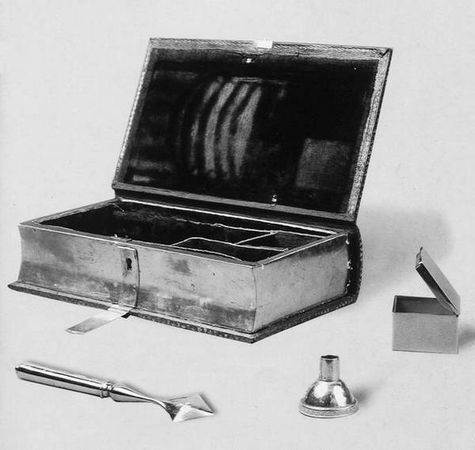

Может быть, его "вдохновил на подвиг" успех заказных портативных шкатулок. И, действительно, когда смотришь на походный литургический прибор, невольно восхищаешься тщательным расчётом и чрезвычайно аккуратным исполнением, позволяющим рационально разместить в небольшом (всего-то 19,7×12,5×4,8 см) деревянном футляре, похожем на книгу в кожаном переплёте с золотым тиснением, пять необходимейших предметов, причём для каждого продумано соответствующее гнёздышко. Ярко сияет полированное золото потира и вкладывающейся в него воронки. Хороша и коробочка с крышкой на шарнире. Рукоятка из благородного металла дополняет стальное копие, а съёмная крышечка столь искусно притёрта к золотому ободку хрустального флакона, что ни одна капелька святой воды не может случайно просочиться или нечаянно вылиться. Всё выглядит классически скромно и элегантно, и лишь неброские чеканка и гравировка несколько оживляют гладкие поверхности золота в вещах, предназначенных для священного таинства причастия.