"Дело организации службы тыла действующей армии находится в исключительно тяжелом положении. Ни я, как Главный интендант, ни Управление тыла и снабжения Генерального штаба на сегодняшний день не имеем никаких данных по обеспечению продовольственным и интендантским имуществом фронтов… Подвоза также нет, так как Главное интендантское управление не имеет данных, куда и сколько нужно и можно завозить".

Гитлеровские генералы в своих воспоминаниях с удивлением и радостью пишут о том, как они, израсходовав горючее, заправляли свои танковые и механизированные дивизии на наших брошенных базах, почему-то даже не сожженных.

К страницам "неизвестной войны" прибавлю еще и следующую. Сталин и Молотов, как уже говорилось, в соответствии с экономическим соглашением обеспечили гитлеровскую армию всем необходимым еще до начала войны. Как это ни парадоксально, но и с началом. Зададимся вопросом - кто же одержал верх в сражениях 1941 года?

О том, кто победил - не во всей войне, а на каком-то ее этапе, - обычно судят по захваченной или отданной территории, количеству артиллерии, танков и другой техники, а также по потерям - убитым, раненым.

Попробуем и мы оценить итоги боевых действий за 1941 год.

Что касается территории, то успехи гитлеровской армии очевидны: она -дошла до Москвы, захватила Белоруссию, Украину, Латвию, Литву, Эстонию, Молдавию, несколько областей России. На этой территории проживало около 80 миллионов человек, что составляло почти половину населения Советской страны того времени. На этой территории было оставлено, уничтожено или с нее эвакуировано огромное количество промышленных предприятий. Тысячи колхозов не успели убрать урожай, миллионы голов скота не смогли перегнать из районов, захваченных врагом.

Ни одно государство в Европе, на которое нападала Германия, не понесло таких потерь и рухнуло при гораздо меньших утратах. Мы выстояли.

Цена тому, что мы выстояли, исчисляется и выражается человеческими жизнями. Враг не продвинулся дальше, потому что, начиная с пограничников, уничтожавших гитлеровцев в первые часы войны и на первых метрах нашей земли, и кончая бойцами и командирами, истребившими фашистских мотоциклистов в Химках, то есть на последних километрах, отделявших их от Москвы, - все, кто даже попал в оккупацию и плен, до последнего защищая занимаемый рубеж, отдавшие жизнь за свободу родины, - все они и есть та цена, которой стоила наша непокоренность и не отданная дальше Москвыземля.

Каковы же количества, цифры? Скажу сразу, они настолько велики, что страшно даже представить себе реально такое число жертв. И еще одна оговорка. Те потери, которые указывались в докладах Сталина, Молотова и других наших государственных деятелей, недостоверны, а точнее - фальсифицированы, как и последняя, итоговая, - 20 миллионов человек. По сей день подлинных потерь мы не -знаем, а может быть, их и никто не знает, потому что учет всегда во всех инстанциях велся с тенденцией к занижению и даже скрытию наших действительных утрат. Вся статистика в период сталинщины была лживая и фальшивая, а с подсчетом человеческих жизней (а может быть, с ними тем более) обращались особенно бессовестно.

Итак, каковы потери сторон? Возьмем их на период с 22 июня 1941 года по конец марта 1942 года, когда Сталин все еще гнал вперед совершенно обессилевшие армии, требуя осуществления его гигантского замысла "общего наступления".

Потери противника регулярно фиксировались во всех частях и соединениях и в конечном итоге стекались к начальнику генерального штаба Гальдеру, он заносил их в свой дневник. Нет оснований, считать эти сведения заниженными, так как Гальдер - повторю - вел их для служебных надобностей, а не для публикации.

6 апреля 1942 года он записал:

"Потери с 22.6.1941 года по 31.3.1942 г.-Ранено-23541 офицер. 799389 - унтер-офицеров и рядовых; убито - 8827 офицеров (в пять раз меньше, чем истребил Сталин Советских командиров во время репрессий до начала войны. - В. К.); унтер-офицеров и рядовых - 225553; пропало без вести - офицеров 855, унтер-офицеров я рядовых 51665. Итого потеряно 33223 офицеров, 1074607 унтер-офицеров и рядовых. Общие потери сухопутных войск на Востоке (без больных) составили - 1 107830 человек, или 34,6% их средней численности (3,2 миллиона человек)".

Как определить потери наших войск? Сделать это, понятно, непросто. Попробуем по документам педантичных немцев выяснить некоторые цифры. Вот выписка из фундаментального научного труда, написанного в ФРГ в семидесятые годы (это уже не геббельсовская пропаганда). При всей нашей настороженности и подозрительности все же попытаемся отнестись к этим данным аналитически.

"В боях под Белостоком, Минском, Смоленском, Уманью, Киевом, Брянском и Вязьмой к 18 октября 1941 года было пленено 2 миллиона 53 тысячи советских воинов… К концу 1941 года 3 миллиона 800 тысяч военнослужащих Красной Армии были в плену".

На 1 июня 1941 года наши Вооруженные Силы составляли немногим более 5 миллионов человек, из них 3 с лишним миллиона находились в западных приграничных округах. Следовательно, в 1941 году мы потеряли все, что было в приграничных округах, и если бы не призванные по мобилизации и не переброска из внутренних округов и с Дальнего Востока, то ни одного бойца и командира не осталось бы на пути врага.

Но правильны ли эти астрономические цифры? К сожалению, есть основания им верить. Приведу документ, написанный лично одним из кровавых палачей - комендантом концлагеря Освенцим (по-немецки Аушвиц) оберштурмфюрером СС Рудольфом Гессом. Этот документ опубликовали в ФРГ в сборнике "Документы немецкой истории. 1939-1942 гг.".

"Я командовал Аушвицем до декабря 1943 года. и считаю, по меньшей мере, 2500000 жертв было уничтожено с помощью газа и сожжения; минимум еще полмиллиона умерло от голода и болезней, что составляет в целом 3000000 мертвых. Это число составляет примерно 70 или 80% всех лиц, которые были направлены в Аушвиц как пленные (имеются в виду узники разных стран, не только советские. - В. К.)".

А ведь лагерей таких было немало! И там творились такие же зверства, и цифры погибших там тоже с многими нулями.

Если бы фашист изворачивался, пытался преуменьшить число уничтоженных пленных, можно было бы усомниться в реальности приводимых цифр. Но он спокойно и хладнокровно называет их, без принуждения, сам, не рассчитывая ни на пропагандистские, ни на оправдательные цели. Таким образом, в цифру количества пленных в три с лишним миллиона, приведенную в первом документе, придется поверить.

А сколько было на фронтах убитых и раненых? Возьмем по аналогии с немецкими данными: у них соотношение убитых и раненых примерно 1:4, т. е. на каждого убитого четверо раненых. Так как считается, что- у нас убитыми за это время было около миллиона, то общее число раненых составит около 4 миллионов. (Разумеется, все эти подсчеты приблизительные, но в основу их заложены достаточно достоверные цифры.) И это лишь в первые девять месяцев войны!

Такова цена недальновидности, своеволия, деспотии Сталина и покорности всех, кто его окружал.

Чтобы мои суждения не выглядели субъективными, приведу мнение доктора исторических наук генерал-лейтенанта Н. Павленко:

"Ни в одной области человеческой деятельности не стоит столь остро вопрос о качестве руководства людьми, как в вооруженной борьбе. Это обусловлено главным образом тем, что в такой борьбе за все приходится расплачиваться кровью - и за успехи, и за неудачи. Причем за неудачи, просчеты и ошибки зачастую более дорогой ценой, нежели даже за крупные достижения стратегического масштаба. Вот почему руководить войсками в боевой обстановке методом "проб и ошибок" не только недопустимо, но и преступно…

Наиболее крупные ошибки, порой трагического характера, совершались в стратегическом звене руководства войсками. И многие из них -лично И. В. Сталиным, который, по оценке маршала Г. К. Жукова, и перед войной, и в начале ее имел весьма смутное представление о военном деле. Тем не менее на протяжении свыше полутора лет (начиная с весны 1941 года) он мало считался с мнениями военных специалистов, полагая себя единственным стратегом. Только суровая действительность осени 1942 года поубавила амбиции полководца.

Общий итог войны за 1941 год, наверное, следует определить по осуществлению задач, которые ставили перед собой сражающиеся стороны.

Гитлеровская армия не осуществила цели, поставленные в плане "Барбаросса": "победить путем быстротечной военной операции Советскую Россию… Конечной целью операции является выход на рубеж Архангельск - Волга". Цели эти не достигнуты. "Молниеносная война" не состоялась. Но захвачена огромная территория, причинен огромный экономический ущерб нашей стране, большие потери понесла Красная Армия. Наряду с этим Германия, потерпела непоправимое политическое поражение, противопоставив себя как агрессор всем миролюбивым странам мира, в результате чего сложилась антигитлеровская коалиция, в которую вошли такие мощные союзники, как СССР, США и Англия. Во всех странах Европы, захваченных Германией, поднимались прогрессивные силы на борьбу с фашизмом.

Советская страна не осуществила свою военную доктрину: не только "один вершок", а огромное пространство было захвачено врагом, военные действия не были перенесены на территорию противника, не удалось воевать "малой кровью", кровь лилась реками, "братья по классу" не поднялись в тылу врага и не помогли первой в мире "самой прогрессивной" социалистической системе, немецкие "братья по классу", одетые в гитлеровскую военную форму, опьяненные посулами богатой жизни, творили чудовищные зверства на земле и в городах советских тружеников. Но, несмотря на огромные потери. Советская страна устояла на этом самом трудном и критическом этапе войны.

Если использовать для образного сравнения схватку двух боксеров, то. можно сказать, первый раунд закончился для немецкого бойца более успешно, однако и соперник его, побитый, весь в кровоподтеках, хоть и побывал несколько раз в нокдауне, но на ногах стоял твердо. Изловчившись, в свою очередь, он воспользовался удобным моментом и потряс гитлеровца сокрушительным ударом под Москвой. Противник тоже побывал, в нокдауне.

В целом объективность требует прийти к следующему выводу: первый раунд закончился с преимуществом немецкой стороны. Впереди предстояли еще кровопролитные схватки. Окончательную победу еще предстояло одержать в последующих раундах.

Но, зная исход борьбы, все же скажем, что для советской стороны это был раунд, который вошел весомым слагаемым в окончательную победу.

Личный вклад Г. К. Жукова на первом этапе войны очень значителен. Без преувеличения можно сказать, Жуков был один из немногих военачальников, который не растерялся в труднейшей критической ситуации, сохранил способность спокойно оценивать положение и руководить боевыми операциями.

Жуков первый на порученных ему участках фронта (Ленинград, Москва) организовал оборону, которую не смогли преодолеть гитлеровские армии. Он провел первые успешные наступательные операции под Ельней и в битве за Москву, которые причинили не только урон противнику, но еще имели огромное вдохновляющее значение для Красной Армии, для всего советского народа.

В единоборстве с опытнейшими, широко образованными профессионалами войны, каковыми были немецкие фельдмаршалы Браухич, Лееб, Бок, Клюге и мастера танковых сражений Клейст, Гудериан, Гепнер, Рунд-штедт и другие, Жуков оказался более талантливым и искусным в организации и проведении сложнейших операций и одержал над ними победы, причем в невыгодных для себя, худших для своих войск условиях обстановки и обеспеченности необходимым вооружением и снаряжением.

И это было только начало, талант Жукова созревал, набирал силу.

Конец первой книги

Дополнения

Дополнение № 1

ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ

23 августа 1939 г

Правительство СССР и Правительство Германии, руководимые желанием укрепления дела мира между СССР и Германией и исходя из основных положений договора о нейтралитете, заключенного между СССР и Германией в апреле 1926 года, пришли к следующему соглашению.

Статья I

Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга, как отдельно, так и совместно с другими державами

Статья II

В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу

Статья III

Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в контакте друг с другом для консультаций, чтобы информировать друг друга о вопросах, затрагивающих их общие интересы.

Статья IV

Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны.

Статья V

В случае возникновения споров или конфликтов меж ду Договаривающимися Сторонами по вопросам того или иного рода обе стороны будут разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным путем в порядке дружественного обмена мнениями или в нужных случаях путем создания комиссий по урегулированию конфликта.

Статья VI

Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что, поскольку одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до истечения срока, срок действия договора будет считаться автоматически продленным на следующие пять лет

Статья VII

Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно короткий срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Берлине. Договор вступает в силу немедленно после его подписания. Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках, в Москве, 23 августа 1939 года.

По уполномочию Правительства СССР В. МОЛОТОВ

За Правительство Германии И. РИББЕНТРОП

"Известия", 1939, 24 августа

Дополнение № 2

СООБЩЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТОРГОВО-КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ

19 августа после длительных переговоров, закончившихся успешно, в Берлине подписано Торгово-кредитное соглашение между СССР и Германией.

Соглашение подписано со стороны СССР заместителем торгпреда Е. Бабариным, а с германской стороны - г Шнурре

Торгово-кредитное соглашение предусматривает предоставление Германией СССР кредита в размере 200 млн. германских марок, сроком на семь лет из 5%, для закупки германских товаров в течение двух лет со дня подписания Соглашения.

Соглашение предусматривает также поставку товаров со стороны СССР Германии в тот же срок, то есть в течение двух лет, на сумму в 180 млн. германских марок.

"Известия", 1939, 21 августа.

А это уже не публиковалось.

СПИСОК "В"

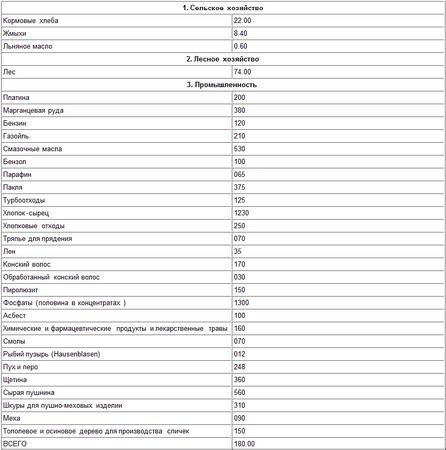

Товаров, подлежащих поставке из СССР на основе кредитного соглашения между СССР и Германией от 19 августа 1939 года (в миллионах марок)

13 февраля 1940 г. в "Правде" было опубликовано "Коммюнике о заключении Хозяйственного соглашения между Германией и СССР".

"11 февраля с. г. в г Москве после успешно закончившихся переговоров заключено Хозяйственное соглашение между Союзом ССР и Германией. Это соглашение отвечает пожеланиям Правительств обеих стран о выработке экономической программы товарообмена между Германией и СССР, выраженным в письмах, которыми обменялись 28 сентября 1939 года Председатель Совета Народных Комиссаров и Народный Комиссар Иностранных Дел СССР тов. Молотов В. М. и Министр иностранных дел Германии г. фон Риббентроп.

Хозяйственное соглашение предусматривает вывоз из СССР в Германию сырья, компенсируемый германскими поставками в СССР промышленных изделий…"

Что за этим соглашением последовало, мало кому известно, видели только, как шли эшелоны в Германию вплоть до последней ночи, когда произошло нападение на нашу страну!

В соответствии с соглашением Советский Союз в течение первых 12 месяцев поставил сырья на сумму примерно в 500 млн марок

1 000 000 тонн кормовых злаков и стручковых плодов на сумму в 120 млн марок

900 000 тонн нефти на сумму примерно в 115 млн марок

100 000 тонн хлопка на сумму примерно в 90 млн марок

500 000 тонн фосфатов

100 000 тонн хромовой руды

500 тонн железной руды

300 000 тонн железного лома и чугуна

2400 кг платины.

Марганцевая руда, металлы, лес и прочее сырье

Выкачивая из СССР стратегическое сырье, Германия всячески оттягивала и срывала ответные поставки 15 мая 1941 года, когда немецкие войска уже выходили в районы сосредоточения для наступления, Шнурре докладывал из Москвы в Берлин:

"Положение с поставками советского сырья до сих пор представляет удовлетворительную картину В апреле были произведены поставки следующих наиболее важных видов сырья.

Зерно - 208 000 тонн

Нефть - 90 000 тонн

Хлопок - 9 300 тонн

Цветные металлы - 6 340 тонн меди, олова и никеля.

Что касается марганцевой руды и фосфатов, то их поставки пострадали из-за недостатка тоннажа и транспортных трудностей в юго-восточной зоне.

Транзитная дорога через Сибирь пока еще в действии Поставка сырья в Восточную Азию, в частности каучука, перевозимого в Германию по этой дороге, продолжаю г быть существенными (в течение апреля - 2000 тонн каучука специальными составами и 2000 тонн обычными сибирскими поездами).

Общие поставки в текущем году исчисляются:

Зерно - 632 000 тонн

Нефть - 232 000 тонн

Хлопок - 23 500 тонн

Марганцевая руда - 50 000 тонн

Фосфаты - 67 000 тонн

Платина - 900 кг

Большие затруднения созданы бесконечными слухами о неизбежном германо-русском столкновении За стойкость этих слухов в большой степени ответственны официальные источники. Эти слухи причиняют серьезное беспокойство германской индустрии, которая пытается отказаться от заключенных с Россией сделок и в некоторых случаях уже отказывается послать в Москву персонал, необходимый для выполнения контрактов.

У меня создается впечатление, что мы могли бы предъявить Москве экономические требования, даже выходящие из рамки договора от 10 января 1941 года, требования, могущие обеспечить германские потребности в продуктах и сырье в пределах больших, чем обусловлено договором В данное время объем сырья, обусловленный договором, особенно в отношении зерна, выполняется замечательно…".