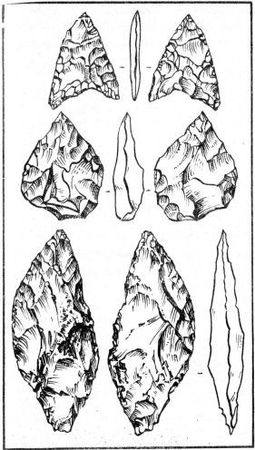

Каменные орудия эпохи позднего палеолита со стоянки Костенки I. В эту эпоху район под современным Воронежем был густо заселен.

Костенко-городцовская культура - Костенки 15 (Городцовская), Костенки 12 (Волковская), Костенки 14 (Маркина Гора) и Костенки 16 (Углянская). Культурные слои располагаются большей частью выше вулканической прослойки. Здесь отсутствуют двусторонне обработанные орудия, большая часть изделий на левалуазских пластинах. На стоянке Маркина Гора много костяных орудий. Типичны остроконечники мустьерского облика.

Костенко-авдеевская культура (Костенки 1, 13, 14, 18 и Авдееве под Курском) отличается наконечниками копий с боковыми выемками, ножами с обушком, резцами, сверлами, наконечниками листовидной формы и другими орудиями.

Костенко-тельмановская культура известна по II слою стоянки Костенки 8 (Тельмановская стоянка). Здесь найдено 5 округлых жилищ размером диаметра 5-7 м. Найдено 22000 расщепленных древним человеком кремней, из них 2000 орудий. Большая часть их изготовлена на миниатюрных пластинах. Много резцов, преимущественно боковых. Скребки (концевые и боковые), много проколок. Есть изделия на пластинках со скошенным краем, которые в большом количестве встречаются уже в мезолите.

КРАТЕР - др.-греч. большая открытая чаша с двумя ручками, использовалась для смешения вина.

КРАШЕНОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРЫ - неолит и энеолит Ближнего Востока, Средней Азии и Причерноморья. Орнамент на сосуды здесь наносился не выдавливанием узоров по сырой глине, а раскраской сосудов (см. хассуна, халаф, триполье, Джейтун).

КРЕЗВЕЛЛСКАЯ КУЛЬТУРА - культура палеолита Британии. Основной памятник Крезвелл крэгс (Девоншир). В пещере, где найдены орудия мустье, солютре крезвеллского и мезолитического времени. Найден рисунок головы лошади на кости позднемадленского типа. Крупные трапеции, скошенные острия, пластины с притупленными краями. Сходство с культурами федермессер, гамбургской и мадленской Германии и Франции. Дата мезолитического слоя - 7900 г. до н.э.

КРЕМАЦИЯ - трупосожжение. Часто останки после сожжения помещались в погребальную урну.

КРЕМЕНЬ - твердый камень, хорошо раскалывающий на куски пластины и отщепы, основной материал для изготовления орудия в каменном веке. Кварц с особой микроструктурой.

КРИВИЧИ - восточнославянское племя, обитавшее, как указывают летописи, в верховьях З. Двины, Днепра и Волги. К ранним К. относят так называемые длинные курганы, где хоронили останки сожженных покойников. Позднее они разделились на две группы: в бассейне р. Великой и о. Псковского формируются псковские К., южнее - смешиваются с балтским населением и образуют особую этнографическую группу. Она составила ядро будущих Смоленской и Полоцкой земель, и ее поэтому называют смоленско-полоцкой группой К. К. занимали верховья Волги и Москвы-реки. Западнее З. Двины они граничили с литовцами и латгалами. Формирование К. как отдельной этнографической группы населения началось еще в третьей четверти I тыс. н.э. На Псковщине К., объединившись с новгородскими словенами и весью, образовали единый политический союз, центром которого стали словенский Новгород, кривичский Изборск и весьское Белоозеро. Характерным признаком погребений К. XI-XIII вв. служат браслетообразные височные кольца, которые клали в могилу с покойником. Особенно часто такие кольца находят в смоленско-полоцком регионе.

КРИЦА - шлакообразный продукт плавки железной руды после ковки становился полноценным железом.

КРО-МАНЬОН - скальный навес во Франции, где в 1868 г. впервые были найдены останки человека современного типа вместе с палеолитическими орудиями.

КРОМЛЕХ - кольцо из камня вокруг кургана.

КРУЖОК АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ - некоторые К.А. ведут самостоятельные исследования, другие ограничиваются общим знакомством с той или иной наукой (археологией, этнографией, палеографией и т.п.). Первые работают обычно при детских клубах, краеведческих музеях, университетах, педагогических институтах, областных и республиканских детских туристических станциях и т.п. Их называют обычно уже не К.а., а клубами исследователей, научными обществами учащихся. Главная задача этих клубов и обществ (они объединяют старшеклассников) - поиски археологических памятников и их охрана. К. а. второго типа обычно комплектуются из учащихся V-VII классов. Объем изучаемого материала в этих кружках можно ограничить, напр., изучением основ исторических наук (проведение экскурсий в краеведческий музей, походы на археологические, архитектурные памятники с целью общего знакомства с ними). Кружковцы могут участвовать в работе археологических экспедиций, вести самостоятельные поиски памятников. Организуя работу по охране памятников, важно не только наблюдать за сохранностью известных памятников, но и вести наблюдение за земляными работами на территории своего города, района или поселка. Для этого вся территория города или района может быть разделена на зоны, за каждой из которых закрепляется инспектор клуба, К.А. или научного общества учащихся. В его задачу входит учет всех земляных работ в зоне и наблюдение за ними. В помощь инспектору необходимо выделить патруль из учащихся. Если патрульные замечают, что земляные работы вскрыли древнее погребение или какой-либо другой археологический памятник (что на территории города происходит довольно часто), то они немедленно ставят об этом в известность руководство стройки и докладывают в свой штаб. Особое наблюдение ведется за известными памятниками. За каждым из них наблюдает специальный инспектор, главной задачей которого является охрана памятников. Работа кружка имеет цель подготовиться к самостоятельным научным экспедициям.

Важный этап деятельности К.а. - участие в работе научных экспедиций. Участвуя в археологических экспедициях, кружковцы знакомятся с полевыми раскопками, учатся определять культурный слой, вести полевую обработку материалов, составлять чертежи разрезов, разбивать сетку. Работая в поле, они получают хорошую закалку для дальнейших экспедиций. Следующий, более ответственный этап полевых работ К.а. - самостоятельная разведка окрестностей своего населенного пункта, города, села, деревни. Их цель состоит в знакомстве с уже известными памятниками истории, архитектуры и культуры и их изучении. Еще более сложным этапом работы кружка является самостоятельная школьная научная экспедиция.

Школьной археологической экспедиции даже при наличии открытого листа вряд ли целесообразно заниматься раскопками. Для полной обработки материалов раскопок требуется не только сложное научное оборудование, обладание которым под силу лишь научным институтам, но и помощь специалистов, привлечение которых также не под силу школьному К.а. Поэтому основная задача археологических экспедиций учащихся - разведка, поиски и охрана памятников. Но это не значит, что К. а. не должен изучать методы научных раскопок и методы фиксации археологических материалов. Эти знания нужны и в разведке, так как нередко бывает, что разведчик открывает новый памятник, который размывается рекой, уничтожается обвалом или строительными работами. В таких случаях нужно срочно зафиксировать все места и условия расположения находок, а также собрать на памятнике максимально полные материалы. Прежде всего необходимо точно зафиксировать глубину и порядок залегания археологических материалов, сфотографировать разрезы наслоений с приложением масштабной линейки. Находки с поверхности нужно брать по квадратам, как при раскопках, упаковывать их отдельно (по квадратам, с этикеткой, где указываются название памятника, номер квадрата, количество находок и т.п.). Этикетки пишут только простым карандашом (он не размывается), один экземпляр которых свертывается и вкладывается в пакет с находками. На самом пакете пишется только номер пакета (этикетки). Керамику и органические материалы нужно завертывать отдельно от изделий из камня. После доставки находок в лагерь экспедиции они моются, сушатся (но не на солнце), шифруются и заносятся в опись. На каждой находке пишется два номера в виде простой дроби: в числителе - номер памятника (или его название), в знаменателе - номер находки по описи. Все остальные данные заносятся подробно в опись. Аналогичны методы работы в этнографических, архитектурных и других поисковых экспедициях школьников. Полная обработка материалов проводится после возвращения из экспедиции. Все находки надлежит сдать в государственный музей. В школьном музее их можно оставлять только с разрешения начальника научной экспедиции РАН.

Количественный состав экспедиции может доходить до 15-20 человек. Если ее состав превышает 15 человек, то он делится на отряды по 6-7 человек в каждом. Во главе отряда назначается командир. Командиры вместе с начальником экспедиции образуют совет экспедиции, ее высший орган. Совет назначает дежурства, распределяет вахты, поручения, планирует ежедневные работы. Вахта, которая при наличии большого числа учащихся может быть круглосуточной, придает особый романтический колорит экспедиционной жизни, поднимает ответственность, воспитывает чувство товарищества. Любой поход или экспедиция учащихся - это прежде всего движение, нахождение в пути, в поезде или на пароходе. Все это требует четкой организованности участников экспедиции. Напр., с отходом парохода от пристани (или поезда от станции) необходимо учащихся сразу же включить в ритм напряженной походной жизни, с расчетом психологически подготовить их к трудностям и особенностям экспедиционной жизни. В пути, помимо несения дежурства, строго по расписанию проводятся занятия со всеми кружковцами. На этих занятиях разбираются практические вопросы экспедиционной работы, напр., ведение дневников, запись фольклора, составление чертежей и планов, зарисовки и т.п. Для подведения итогов работы К.а. и привлечения интереса к его работе со стороны всех учащихся школы проводятся вечера и конференции.

КРЫША (в деревянной архитектуре) - в конструкции двускатной К. имели важное значение охлупни, курицы, кокры - крепления крыши, потоки, водоспуски, застрешины - желоба, брусья или доски, уложенные на курицы, повалы, помочи, пропуски - кронштейны, устраиваемые на выпусках верхних бревен продольных стен, и т.п. Крепление досок К. по древней традиции производилось без гвоздей. По слегам К. укладывались курицы - еловые лесины вместе с куском корневища, загнутым наподобие естественного крюка. На эти крюки клались деревянные желоба с двух сторон К. (водостоки, потоки и т.п.), в них вправлялись концами доски кровли. Верхний конец досок кровли зажимался по гребню К. охлупнем - длинным бревном с треугольной выемкой. Стоит выбить два деревянных шипа, закрепляющих охлупень, и можно без труда сменить любую доску. Конец охлупня обычно представлял собой естественное корневище дерева, которому придавали разнообразные фигурные очертания (конек). Иногда тесовые скаты прижимались гнетами, концы которых со стороны фронтона скреплялись небольшой, обычно резной доской, называемой огнивом. В курной избе нередко устраивался дымник высоко над К., для выхода дыма с боков его делали орнаментированную прорезь, а сверху его покрывали маленькой двускатной К. также с резным охлупнем. Выступающие торцы слег кровли часто зашивали досками (причелины, покрылки, косицы). Перпендикулярно причелинам прикреплялись короткие доски, предохраняющие от сырости торцы верхних бревен сруба, - сережки, малые подкрылки и т.д.; стык причелин под коньком К. прикрывала короткая доска, называемая ветриницей, а на с. - кистью или чуской. На линии потолка снаружи иногда помещали длинную доску - подзор, прототип позднейшего карниза.

Металлические пилы известны с XII в., но пиленые доски использовались только для корабельного дела, а для домов их делали до XVIII в. путем раскалывания бревен с помощью клиньев. При этом получались довольно толстые (до 20 см) плахи, на которых топором, долотом, а с XVIII в. и пилой наносились различные узоры. Иногда на фронтоне устраивался балкон, правда, в южнорус. избах балконы большей частью не устраивались. 4-скатные соломенные крыши Ю. России украшались меньше.

КУДАРО I и III - многослойные пещерные стоянки ашело-мустьерского времени в Ю. Осетии. Ручные рубила, скребла, выемчатые орудия, остроконечники.

КУКУТЕНИ - энеолитическая культура IV-III тыс. до н.э. Румыния, Венгрия, Украина (триполье).

КУЛАЙСКАЯ КУЛЬТУРА - культура З. Сибири. Железный век.

КУЛЬ-ОБА - курган скифского вождя (IV в. до н.э.). В каменном склепе погребение с золотыми и электровыми (сплав золота с серебром) украшениями, сосуды, оружие и т.п.

КЮЛЬ-ТЕПЕ - телль в Центральной Турции с остатками города бронзового века. Обнаружен архив клинописных документов. Древнейшие индоевропейские надписи, имена дохеттского времени.

КУЛЬТУРА - в археологии любая деятельность человека, оставившая материальные следы. Под археологической К. понимают группу относительно одновременных памятников со сходным инвентарем и занимающих одну территорию.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ - слой со следами деятельности человека.

КУНДА - мезолит В. Прибалтики. Основной памятник в Эстонии. Много костяных и каменных рубящих орудий. Гарпуны, рыболовные крючки, наконечники стрел на пластинах.

КУРГАН - округлая или продолговатая насыпь над захоронениями. Наиболее ранние К. изучены в майкопской культуре Кавказа в III тыс. до н.э., затем в южнорус. степях (древнеямная культура). Курганные насыпи, видимо, являются остатками сложных сооружений типа пирамид Египта. Крупные погребальные сооружения на территории нашей страны появились более 5 тыс. лет назад, т.е. почти одновременно с египетскими пирамидами. Эти сооружения, строившиеся из дерева и грунта, раньше и напоминали по внешнему виду пирамиды. Дерево истлело, грунт осыпался, и от монументальных сооружений остались лишь насыпи диаметром 20 м или более. К. не менее сложные архитектурные сооружения, чем дольмены или пирамиды, но их архитектура изучена хуже, так как большая их часть разрушилась еще в древности. Тайна К. стала разгадываться только тогда, когда начались их научные раскопки. Под К. обнаружили погребения, большей частью перекрытые бревенчатыми настилами. В погребениях найдены сосуды, украшения и даже музыкальные инструменты - флейты. А в засыпке некоторых К. раскопаны черепа и целые скелеты лошадей, причем, судя по костям, для захоронения вместе с умершими людьми убивали иногда целые табуны лошадей. Были и человеческие жертвоприношения. Богаты произведениями искусства К. I тыс. до н.э., особенно К. предскифского и скифского времени. Обряд погребения у скифов хорошо описан Геродотом. В могилу царя клали не только убитых рабов, конюхов, жен, подстилки и лошадей, но и большое количество золотых и серебряных вещей. Раскопки скифских курганов дали возможность судить о развитии искусства в сер. I тыс. до н.э.

КУРО-АРАКСКАЯ КУЛЬТУРА - раннебронзовая культура Кавказа. Связь с Сирией и Палестиной. Жилища из камня и сырцового кирпича. Кремневые вкладыши, каменные топоры, зернотерки, бронзовые предметы. Захоронения, скорченные в ямах и каменных ящиках. III тыс. до н.э.

Л

ЛА ВЕНТА - культура Мексики. Первая высокоразвитая (ольмекская) культура на ю. побережье Мексиканского залива (300 г. до н.э. - 800 г. н.э.).

ЛАВРАЗИЯ - Древний суперконтинент, объединяющий территории С. Америки и Евразии (за исключением Индостана). Формировался в период 0,4-0,38 млрд. лет назад. С середины мезозоя начался распад Л. в связи с образованием с. части Атлантического океана (см. Гондвана).

ЛАГОЦКАЯ КУЛЬТУРА - культура Италии. Неолит с керамикой.

ЛАДЬЕВИДНЫХ ТОПОРОВ КУЛЬТУРА - культура С. Европы (Скандинавия, Финляндия, Эстония). 2-я половина III тыс. - сер. II тыс. до н.э.

ЛАЙЕЛЬ ЧАРЛЗ (1797-1875) - английский естествоиспытатель. Активно поддерживал идеи Ч. Дарвина. В 1863 г. Л. выпускает книгу "Древность человека, доказанная геологией". Эту книгу уже в 1864 г. издают в Петербурге на рус. языке. Лайель пишет в ней: "Достоверно, что в Европе человек был современником двух ныне угасших видов слонов... затем двух видов носорогов... и, наконец, одного вида гиппопотама, пещерного льва и медведя, пещерной гиены...

Человеческие скелеты Бельгийских пещер, современные с мамонтом и другими угасшими млекопитающими, не представляют по своему строению... никакого различия с ныне живущим человеческим племенем... Мы не можем в настоящее время определить ни начала, ни конца первого каменного века, когда человек жил одновременно с большими угасшими млекопитающими, но что он был весьма продолжителен, в этом не может быть никакого сомнения..." Ледниковый период, когда жили слоны, гиппопотамы и мамонты, по Лайелю, длился 800 тыс. лет! Это было в 120 раз больше, чем по Библии. Получилось, что человек жил на Земле не 7 с небольшим тыс. лет, как говорила Библия, а почти полмиллиона лет! Это было в то время необычайно сенсационно, потому что тогда господствовало мнение о том, что мир создан всего ок. 8 тыс. лет назад. Дата Лайеля в 800 тыс. лет для четвертичного периода продержалась до открытий Лики в В. Африке.

ЛАНДХНАДЖ - культура Индии. Гуджарат. Геометрические микролиты. Мезолит и неолит.

ЛАНТЯН - культура Китая, р. Янцзы, провинция Шанси. Ранний палеолит. Лантянский человек - одна из ранних форм питекантропа (см. рис. на с. 112).