Традиции языческих времен сохранялись и после крещения Руси. Несмотря на запрещения изображать что-либо на стенах храмов, кроме орнамента и живописи, мастера-каменотесы при сооружении их ухитрялись вырубать из камня и запрещенную скульптуру. Недалеко от Владимира находится одно из прекраснейших зданий всей др.-рус. архитектуры - церковь Покрова на Нерли, построенная в 1165 г. Сейчас она стоит уединенно на берегу р. Старицы и воспринимается не только как памятник архитектуры, но и как скульптура. Как статуя она вертикальна, устремлена ввысь. Высотность смягчена мотивом полукружия: полукружием закомар, перекрытий, декоративных арочек, дверей и, наконец, венчающим полушарием главы, которая раньше была шлемовидной. Стены оживляет рельеф, который не ограничивается пилястрами и аркатурой: в закомарах сделаны лепные украшения. Посередине их - человеческая фигура с музыкальным инструментом, по бокам львы, грифоны, ниже загадочные женские маски. Аналогичная, но более богатая скульптура сплошь покрывает стены Дмитриевского собора во Владимире. К центральной фигуре Давида с обеих сторон тесными рядами идут всевозможные существа - ангелы, животные, птицы, языческие кентавры и грифоны. Здесь также представлены старые божества - олицетворения природных сил, те самые фантастические твари, которые встречались еще на дохристианских украшениях "звериного стиля", которые и потом, столетия спустя, вплетались в заставки и буквицы рукописных евангелий.

В XI в. строились богато украшенные храмы св. Софии в Киеве, Новгороде, Полоцке. Софийский храм в Киеве был украшен мозаиками и фресками греч. мастеров, но в них заметно и влияние рус. художников. Мозаика сохраняет всю красочность и линейную изысканность зрелого византийского стиля, но в них меньше созерцательного спиритуализма, больше жизненной энергии, прямой обращенности к людям. Богородица в конце апсиды Киевской Софии, стоящая с воздетыми руками - Оранта (молящаяся), считалась олицетворением "матери городов русских". По легенде - пока стоит эта "Нерушимая стена", будет стоять и Киев. Облик и поза Оранты, оберегающий жест поднятых рук напоминали Берегиню славян. Фигура Оранты кажется живой: она как будто идет навстречу, смотрит в глаза всем, кто входит в храм; золотой нимб над ее головой ярко светит даже в сумерках.

По сравнению с владимирскими новгородские церкви выглядят приземистыми, скупыми на украшения, но зато крепко сшитыми. Внутри они расписывались, снаружи их стены большей частью росписи и скульптуры не имели. Мозаичная техника развития не получила, но зато обрела жизнь фреска (живопись по сырой штукатурке). Наиболее интересная роспись конца XII в. была в разрушенном фашистами храме Спаса на Нередице. Сохранилась лишь незначительная часть его фресок. Они представляют собой целую галерею новгородских жителей в облачении христианских святых - мужественные, коренастые, суровые фигуры. Среди них много бородатых старцев: при родовом строе особо чтились старики - родоначальники большой семьи. Проявились здесь и образы "дедов-сказителей", которые позднее изображались как старцы русских монастырей, русские отшельники. Росписи Феофана Грека (XIV в.) продолжают традиции новгородской фрески, но он вносит в нее динамичность: порывистые белые штришки - "движки" оживляют темно-терракотовые узкие лики, подобно молниям. Его "Старец Макарий" на фреске Спасо-Преображенской церкви в Новгороде - человек, обуреваемый страстями. Традиции фресковой живописи продолжались в иконописи.

ДРЕВНЕЯМНАЯ КУЛЬТУРА - культура, которую чаще называют просто ямной. Бронзовый век. Занимает территорию от Урала до Днестра. Названа по обряду погребения в ямах под курганами. Покойники помещались в могилы на спине с подогнутыми ногами. Инвентарь беден - остродонные и круглодонные сосуды, топоры, медные ножи, изделия из камня редки. Встречаются повозки.

ДРЕВНЯЯ СУША - существовавшие в палеозое два огромных материка: на с. - Лавразия, на ю. - Гондвана. Все современные материки были частями Лавразии или Гондваны. После распада их сформировались современные материки.

ДРЕГОВИЧИ - восточнославянское племя. По Повести временных лет Д. занимали территорию между Припятью и Западной Двиной. В IX в. здесь была распространена кремация покойников. В X-XI вв. хоронили уже по обряду трупоположения в грунтовые могилы и реже в подкурганные насыпи. Характерны своеобразные височные кольца, кольцеобразные перстни, металлические бусы, покрытые зернью. Археологические границы ограничены на с. верховьями Немана и средним течением р. Березины.

ДРИОПИТЕКИ - ископаемые человекообразные обезьяны. Предки современных гориллы и шимпанзе.

ДРОМОС - коридорный проход к погребальной камере коридорной гробницы или толоса.

ДУЛЕБЫ - одно из древнейших племенных объединений славян. Упоминается в письменных источниках с VII в. Нападение на Д. авар произошло при императоре Византии Ираклии (610-641). Повесть временных лет сообщает о Д. как о прежних жителях Волыни: "Дулебы живяху по Бугу, где ныне волыняне". К Д. относят памятники Луки-Райковецкой культуры и более ранние пражско-корчаковские памятники. Дулебское племенное образование распалось до сложения древнерусского государства. Предполагается, что после распада дулебского племенного союза образовались на его территории племенные союзы волынян (бужан), древлян, полян и отчасти дреговичей.

ДУНАЙСКАЯ КУЛЬТУРА - первая земледельческая культура Центральной и В. Европы. Неолит и энеолит. V-III тыс. до н.э. Линейно-ленточная керамика. На поселениях Биланы, Кельн-Лиденталь исследовано много больших бревенчатых домов. Сменилась культурами с накольчато-ленточной керамикой.

ДУХ ТАМЕРЛАНА - археологическая легенда. Тамерлан (Тимур, Тимурленг, 1336-1405) - среднеазиатский полководец. Захватил власть в Мавераннахре (область между Амударьей и Сырдарьей с городами Самарканд, Бухара, Ходжент). Совершал грабительские походы в Иран, Индию, Турцию, захватил Хорезм, разгромил Золотую Орду. Д. Т. - легенда о том, что война началась потому, что была вскрыта гробница Тамерлана в Самарканде и оттуда вышел дух войны. Миф основан на том, что раскопки гробницы Тамерлана начались 16 июня 1941 г. в связи с постройкой у мавзолея Гур-Эмир гостиницы "Интурист". Строители гостиницы перекрыли один из арыков, и вода пошла в гробницу и затопила весь склеп. Стала разрушаться мумия, кости Тимура стали покрываться кристалликами гипса. Нависла угроза гибели захоронения древнего властителя. Раскопки вел М. М. Герасимов. При вскрытии герметизированного гроба 19 июня 1941 г. испарения ароматических веществ заполнили помещение гробницы, что послужило основанием легенды о "духе Тамерлана". Через 2 дня началась Великая Отечественная война.

ДЬЯКОВСКАЯ КУЛЬТУРА - культура Волго-Окского междуречья. Названа по Дьякову городищу (Москва, Коломенское). "Текстильная" керамика. VIII-VII вв. до н.э. - VII в. н.э. Скотоводство и охота, начало земледелия. Скифские украшения. В начале развития орудия бронзовые, потом они сменяются железными, а цветные металлы используются больше на украшения. Известны глиняные грузики. Считаются предками мери, муромы, веси (финно-угры?).

ДЮКТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА - верхний палеолит С. Сибири. 35-12 тыс. лет назад. Наконечники копий имеют сходство с американскими палеолитическими. Предполагают в связи с этим, что именно дюктайцы заселили первыми Америку.

Е

ЕГИПТОПИТЕК - род ископаемых человекообразных обезьян (олигоцен, Египет).

ЕЖМАНОВСКАЯ КУЛЬТУРА - культура Польши, поздний палеолит. 38160±1250 лет назад.

ЕЛОВСКАЯ КУЛЬТУРА - культура З. Сибири. Бронзовый век. Конец II тыс. до н.э.

ЕРБАБА - поселение вблизи о. Вейзир в Турции, датированное ок. 6000 г. до н.э. Имеются довольно ранние останки домашних животных. Найдены кости овцы, козы, крупного рогатого скота, нет костей благородного оленя или свиньи. Дома из булыжника, который привозился откуда-то издалека и был уникальным строительным материалом в этом регионе. Каменные орудия наполовину изготовлены из анатолийского обсидиана. Есть орудия из полированного камня и керамика. Фигурки из глины изображают только человека, но не животных, как это было на других стоянках того же времени в Турции. Население жило за счет продуктов земледелия и животноводства. Овца, видимо, была главным источником мяса, тогда как коза и крупный рогатый скот содержались для получения других продуктов.

Ж

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК - период, следующий за бронзовым веком. В разных странах начинается в разное время. В некоторых регионах, например в Африке, железо стало первым металлом, и потому бронзовый век там практически отсутствовал. В Америке Ж. в. появляется лишь с прибытием европейцев. На большей части Азии Ж. в. совпадает с историческим периодом. В Европе Ж. в. начинается с конца II тыс. до н.э. Самые древние железоделательные печи относятся к началу II тыс. до н.э. Они принадлежали хеттам. Культуры эпохи железа в Италии - вилланов, в Центральной и З. Европе - гальштат и латен, в В. Европе - ананьинская, савроматская, скифская и др.

ЖИВОПИСЬ НАСКАЛЬНАЯ - рисунки первобытного человека на природных каменных поверхностях пещер, навесов, скал, крупных камней, сделанные минеральной краской. Первые рисунки Ж. н. датируются началом позднего палеолита - 40-35 тыс. лет назад (см. доисторическое искусство).

ЖИЛАЛДИНСКАЯ СТАДИЯ - трансгрессия (повышение уровня) Каспия между махачкалинской и мангышлакской регрессиями.

ЖИЛИЩА ДОИСТОРИЧЕСКИЕ - уже высшие человекообразные обезьяны устраивают себе гнезда-укрытия, где можно переночевать и переждать непогоду. Широко бытует мнение, что на ранних ступенях развития человек жил в пещерах. Одно время ископаемого человека называли троглодитом, т.е. пещерным человеком. Последние научные данные позволяют усомниться в том, что в истории человека была особая "пещерная стадия". В пещерах обычно устраивались лишь святилища. В Каповой пещере известны пещерные рисунки. Однако ни в ней, ни в каких-либо других пещерах Урала нет следов пещерных поселений. В то же время палеолитические стоянки, в том числе и раннепалеолитическая стоянка Мысовая, неподалеку от Каповой, найдены на открытых местах. Под жилища пещеры использовались редко.

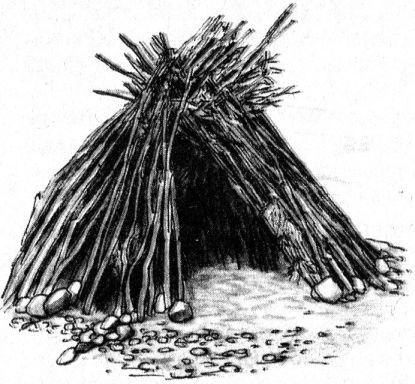

Об архитектуре Ж. д. раннего палеолита мы можем сказать пока очень немного: они были наземные, строились из ветвей и листьев и окружались камнями. На Урале раннепалеолитические жилища устроены в расщелине между скал. Более полными сведениями о жилищах мы располагаем начиная с мустьерского периода (Сухая Мечетка под Волгоградом, Молодово I на Днестре и др.). На стоянке Молодово I жилище имело овальную форму. Площадь внутри - ок. 40 м. Для сооружения стен и крыши было использовано 12 черепов, 34 лопатки и тазовые кости, 51 кость ног, 14 бивней и 5 нижних челюстей мамонта. Внутри в разных местах обнаружены следы 15 очагов, а вокруг них большое количество (ок. 2 тыс. на м) изделий из камня и отходов от производства каменных орудий. До открытия мустьерского жилища в Молодово ученые считали, что человек научился строить жилища лишь начиная с позднего палеолита. Из-за малочисленности найденных мустьерских стоянок пока трудно говорить о каких-то общих приемах и в устройстве жилищ, т.е. о зачатках архитектуры. А вот жилищ позднего палеолита обнаружено и изучено уже десятки. Они сооружались большей частью с помощью крупных костей мамонта и его клыков. Кости ног мамонта (длина их иногда превышает средний рост человека) при раскопках находят в вертикальном положении, что говорит о том, что они использовались как столбы. Жилища были округлыми или овальными в плане, часто коническими по форме и перекрывались шкурами. Основание жилища закреплялось черепами мамонтов и тяжелыми костями, концы которых закапывали в грунт. На крыше шкуры прижимались рогами оленя и клыками мамонта. В конце ледникового периода вместо костей мамонта стали использоваться прутья и бревна. Внутри жилища был один или несколько очагов, расположенных в центре или вдоль оси. На стоянке Молодово на Днестре в одном из таких жилищ было найдено 275 оленьих рогов, которыми укреплялись стены и крыши, около другой землянки здесь были сразу прослежены следы 16 очагов и временных хижино-подобных конструкций.

Шалаш из Терра Аматы (юг Франции у Ниццы). Жилище сооружено 380 тыс. лет назад.

В эпоху позднего палеолита складываются различные типы жилищ. Напр., для Рус. равнины были характерны: 1) округлые в плане наземные костно-земляные жилища с 2-4 окружающими их ямами-кладовыми; 2) длинные наземные жилища с очагами в центре, окруженные небольшими землянками и ямами-кладовыми; 3) длинные наземные жилища с очагами; 4) округлые, углубленные в землю жилища с очагом в центре, сооруженные без заметного использования крупных костей в конструкции; 5) небольшие наземные жилища с очагом, сооруженные также без использования крупных костей животных. В целом уже в палеолите сложились дома как земляночного типа, так и наземные, сооруженные как из крупных костей мамонта, так и из дерева без использования костей. Жилища строились очень большие, на десятки и более жителей, и маленькие, углубленные в землю.

Интересные поселения древнекаменного века исследованы на р. Ангаре на стоянке Буреть (XXVI-XXX тыс. до н.э.). 4 жилища были расположены вдоль реки. По краю прямоугольной землянки в строгом порядке были вертикально вкопаны в землю бедренные кости мамонта. Внизу они были укреплены плитами известняка. На столбы из костей мамонта опирались рога оленя, которые были переплетены между собой, составляя каркас крыши. К реке вел узкий коридор. Почему жители таежного края пользовались для строительства жилья костями мамонта и оленя? Исследования показали, что в период наступления ледника - а именно к этому времени относятся жилища - здесь не было леса. Приходилось пользоваться тем материалом, который давала охота. Еще сравнительно недавно похожие жилища можно было встретить на берегах Берингова моря. Эскимосы и оседлые прибрежные чукчи строили свои жилища из плавника и китовых костей: для строительства применялись ребра, позвонки и в особенности китовые челюсти. Эти жилища называют валькар, т.е. "дом из челюстей кита". По конструкции валькар очень похож на ангарские жилища. Те и другие жилища были углублены в земле, на поверхность выступала только крыша в виде расплывчатого куполообразного холма или бугра; такая обтекаемая форма наиболее хорошо противостояла ветру. Правда, отапливались и освещались жилища на Ангаре и валькар по-разному: в первых были большие каменные очаги, вторые отапливались плошками с жиром, в которых плавал горящий фитилек. Вокруг очага и сосредоточивалась вся жизнь людей.

До сих пор основными в архитектуре считаются два типа конструкций - балочно-стоечный и арочный. Предполагается, что, судя по простоте, первый из них наиболее древний. Конструкция его состоит из двух столбов, перекладины, на них крепятся кровля и стены. Арочный проект требует более строгих методов расчета, так как при маленьких неточностях арка может не выдержать и здание рухнет.

Древнеегипетские храмы и античные сооружения строились при помощи стоек-балок. В античные времена столбы (стойки креплений) приняли изящную форму колонн, а балки стали архитравом, фризом и т.п. Однако по сути своей это были те же столбы и перекладины, основное значение которых было нести стены, потолок и крышу здания. Наиболее древними памятниками балочно-стоечной конструкции на территории нашей страны считаются дольмены. В Прикубанье и Причерноморье известно несколько сот таких сооружений, построенных ок. 5 тыс. лет назад.

Жилища древнекаменного века, обнаруженные на Украине, свидетельствуют о том, что и арка также была известна давно - более 10 тыс. лет назад. Напр., на стоянках Мезин и Межерич фасад всего палеолитического жилища держался на арке. Арка эта была остроумно сделана из двух бивней мамонта, соединенных в середине муфтой, изготовленной также из бивня мамонта. Основания бивней мамонта, которые образовывали фасадную арку над входом в жилище, были поставлены в отверстия в черепах мамонта. Эти черепа были закопаны в землю на 20 см и повернуты так, чтобы бивневые альвеолы образовывали соответствующий угол, необходимый для арки. Арка из бивней мамонта была надежной опорой для кровли и дверного устройства. Арочный каркас жилища, устроенный из костей мамонта, удерживал кровлю весом 2-3 т. Правда, в некоторых жилищах крыша опиралась еще и на дополнительные подпоры, но все же основную нагрузку несли арки.

На территории нашей страны люди каменного века строили два типа жилищ: в районах, богатых лесом, - деревянные, в безлесной зоне - глинобитные и каменные. За тысячелетия традиция настолько прочно вошла в быт, что при переселении в с. лесные районы южнорус. население продолжало по-прежнему строить глинобитные дома или обмазывать их глиной. Дома из глинобитного кирпича или из плетня и камыша, обмазываемые глиной, летом сохраняют прохладу, а зимой долго держат тепло, стройматериал для подновления дома есть в изобилии. Такое жилье вместительно, удобно и сравнительно прочно - оно выдерживает даже сильные порывы ветра (см. деревянная и глинобитная архитектура).