В проведенном им и его коллегами эксперименте участвовало 108 супружеских пар. По просьбе экспериментаторов супруги приближались друг к другу и останавливались на таком расстоянии, которое считали наиболее комфортным для общения. Экспериментаторы замеряли это расстояние, а затем предлагали каждому из супругов несколько тестов, при помощи которых выяснялось, насколько супруги близки эмоционально, насколько велик риск развода каждой пары и насколько каждый из супругов желает перемен в своей жизни.

Исследование показало, что чем больше неудовлетворенность мужчины своим браком, тем на большем расстоянии от жены он останавливался. Другими словами, чем ближе в эмоциональном плане оказывается мужчина к разводу, тем меньше шагов он готов сделать навстречу жене.

Кроме этого, исследователи обнаружили, что расстояние, которое выбирают для общения супружеские пары, неудовлетворенные своим браком, примерно на 30 % превышает расстояние между счастливыми супругами. В среднем счастливые супруги останавливаются на расстоянии 28,5 см друг от друга, а несчастливые – на расстоянии 37 см, но если для первых это расстояние эмоциональной близости, то для последних – непреодолимая пропасть.

Таким образом, довольно легко установить, какого уровня общения желает придерживаться ваш потенциальный партнер. Достаточно преднамеренно сократить личную дистанцию, и другой человек неосознанно предпримет движения для установления того расстояния, которое в данный момент находит приемлемым. Например, если вы придвигаетесь к собеседнику или собеседнице, сокращая дистанцию до уровня интимного общения, а он или она не торопится отстраниться, то это, по всей вероятности, свидетельствует о готовности к более близкому контакту и в психологическом смысле. Важно лишь помнить о том, что злоупотребление этим диагностическим приемом чревато тем, что ваше приближение будет воспринято как агрессия или панибратство, а может быть – как бесцеремонное заигрывание.

Следует иметь в виду, что в разных культурах нормы дистанции заметно различаются.

Уже упоминавшийся американский психолог Э. Холл провел интересный эксперимент. Он "сталкивал" в деловом разговоре до этого незнакомых коренных граждан своей страны и типичных представителей стран Латинской Америки. По итогам разговора выяснялось мнение собеседников друг о друге. Холл обратил внимание, что в ходе беседы латиноамериканцы неосознанно стремились приблизиться к партнеру, а янки все время отодвигались. Впоследствии, разбираясь в своем первом впечатлении о новом знакомом, североамериканец думал о латиноамериканце: какой он назойливый, бесцеремонный, претендует на установление близких отношений. А представитель латиноамериканских стран также искренне полагал, что янки высокомерен, холоден, слишком официален. На самом деле сказывались различия в традиционных культурных нормах. Принятая в США дистанция делового общения кажется латиноамериканцам непомерно большой, так как они с детства усвоили принятую в их странах привычку подходить к собеседнику почти вплотную.

Похоже, российские нормы дистанции скорее сопоставимы с североамериканскими, нежели с латиноамериканскими, хотя прямые аналогии тут едва ли уместны. Сам Холл пишет: "Многие из характеристик американской интимной дистанции соответствуют русской социальной дистанции". Еще в 1973 году московским психологом Е. А. Мещеряковой было проведено исследование с целью установить, насколько соответствуют заокеанские параметры нашим условиям. В целом такое соответствие было подтверждено. Вот какие результаты были получены. Личная дистанция (непринужденный разговор в домашней обстановке) для сидящих в среднем составляет 120 см. Это расстояние заметно уменьшается в общении между молодыми женщинами (интервал 55-100 см) и растет в общении между молодыми и пожилыми женщинами (125–230 см), а между мужчинами развертывается примерно в одинаковых интервалах. Для стоящих в среднем отмечены те же 120 см. Молодая и пожилая женщины: 120–125 см; молодые женщины: 30-100 см; мужчина и женщина: 30-120 см; мужчины: 120–175 см.

Попытка уточнить в российских условиях социальную дистанцию не привела к убедительному результату, обнаружился огромный разброс – от 30 до 840 см. Было лишь зафиксировано, что раз принятое расстояние между общающимися в дальнейшем не меняется.

В целом, похоже, что в русской общности сама система зон не столь стабильна и больше зависит от различных непространственных факторов.

Знание культурных закономерностей зачастую бывает необходимо при общении с иностранцами. Впрочем, каждому из нас приходится по большей части общаться с представителями собственной культуры, что не порождает подобных недоразумений.

Но личная дистанция не одинакова и для людей, воспитанных в сходных условиях. Так, поближе к партнеру стремятся находиться дети и старики; подростки и люди среднего возраста предпочитают отдаленное расстояние. Кроме того, мы обычно стараемся быть на большем расстоянии от тех, чье положение или полномочия выше наших, тогда как люди равного статуса общаются на близкой дистанции.

Немаловажную роль играют пол и рост собеседников. А именно: чем выше мужчина, тем более он стремится приблизиться к собеседнику, и, наоборот, чем меньше его рост, тем большее расстояние он предпочитает. У женщин же наблюдается противоположная зависимость.

Группа английских психологов, которой руководил Майкл Аргайл, предложила вполне правдоподобное объяснение этому явлению. В обществе сложилась своеобразная "культурная норма" – мужчина должен быть крупным, а женщина, напротив, миниатюрной (подробнее об этом речь идет в главе "Большие и маленькие"). И хотя действительность не всегда такова, мы все неосознанно стремимся подогнать жизнь под эту условную норму. Рослому мужчине приятно стоять рядом с собеседником, а высокая женщина, наоборот, стремится отодвинуться подальше, чтобы скрыть свой "недостаток".

Поэтому не следует во время разговора приближаться к высокой собеседнице или малорослому собеседнику – они могут почувствовать себя неловко. Однако, подойдя почти вплотную к миниатюрной женщине или к рослому мужчине, вы, может быть, доставите им удовольствие.

Интересными наблюдениями над пространственной "географией" делится Л. Соммер. Он пишет: "Серию экспериментов мы провели для изучения того, что можно назвать "дугой комфортной беседы". Мы стремились установить, как близко располагаются друг к другу люди, если они намерены беседовать. Мы брали две кушетки и ставили их друг против друга на разных расстояниях. Потом просили несколько пар людей зайти, сесть и обсудить определенную тему. Мы хотели определить, в каких условиях люди садятся рядом и в каких – друг против друга. Оказалось: если кушетки стоят рядом, люди предпочитают садиться напротив друг друга. Но когда расстояние между кушетками превышает три с половиной фута, собеседники начинают садиться рядом. Нужно учесть, что расстояние между кушетками не равно расстоянию между людьми, так как головы собеседников покоились на спинках кушеток, расположенных еще на фут позади. Другими словами, переход от положения "напротив друг друга" к положению "рядом" происходит, когда люди находятся на расстоянии пяти с половиной футов. Эту дистанцию мы определили как "дугу комфортной беседы" для наших условий. Мы повторили опыт в другом помещении, с креслами вместо кушеток, – результаты получились аналогичные.

В другом опыте мы пригласили людей в маленькое общежитие, вмещающее восемь кроватей, расположенных по обе стороны комнаты, и попросили их выбрать кровать, на которой они хотели бы спать. Большинство указало на кровати в углах комнаты. Подобный же результат мы получили, когда пытались перемещать кресла в пансионате для престарелых. Всякий раз, когда мы отодвигали кресло от стены, уже на следующий день оно оказывалось возвращенным на место".

Судя по всему, людям не нравится иметь за спиной неконтролируемое пространство. В древности это было связано со вполне естественным опасением подвергнуться сзади неожиданному нападению. С тех давних пор этот рефлекс не угас. К тому же он еще более обостряется в определенных жизненных условиях. Так, один из героев фильма "Белорусский вокзал" – ветеран войны, бывший десантник – отказывается садиться спиной к двери, поскольку на всю жизнь сохранил неосознаваемое ожидание угрозы из неконтролируемого пространства. Отсюда следует простая рекомендация: чтобы чувствовать себя психологически комфортно в любой обстановке, старайтесь занять такое положение, чтобы не ощущать спиной пустоту. Понятно, что это касается любого из нас. И вы можете избавить собеседника от некоторого неосознаваемого неудобства, если позволите ему занять "безопасное" положение со "страховкой" за спиной.

Особый вопрос – это угол, который беседующие занимают относительно друг друга. Человек редко располагается прямо напротив собеседника – обычно он стремится встать под некоторым углом. Если собеседники стоят или сидят точно напротив, то очень трудно не смотреть друг на друга. Если же они расположены под некоторым углом, то малейшее движение головы выведет собеседника из поля зрения, позволяя чуть расслабиться.

По данным эстонского исследователя М. Хейдеметса, если лейтмотивом общения выступает соперничество, то люди располагаются напротив друг друга, если кооперация – то садятся рядом.

Таким образом, по положению, которое занял относительно вас партнер по общению, и по дистанции, на которой он находится, можно довольно точно оценить его настроение и намерение.

Осанка и поза

Беседуя с начальником, мужчина учится втягивать голову в плечи, беседуя с женщиной – учится подбирать живот.

Элси Аттенхофер

Многие слова, которые мы используем для обозначения человеческих настроений и побуждений ("движений души"), созвучны тем словам, которыми обозначаются физические движения и положения тела. Преклонение есть не что иное, как поклон, который символизирует принижение себя в знак признания чьего-то величия. И наоборот, воспрянуть буквально означает – распрямиться, встать по весь рост, поскольку именно такая поза отражает твердость духа.

С древних времен люди используют ритуальные позы, которые главным образом символизируют отношения превосходства-подчинения. Пасть ниц – значит признать свою полную зависимость от того, кто над тобой возвышается. А человек, стоящий с поднятой головой и распрямленными плечами, всем своим видом демонстрирует независимость, уверенность в себе, полное владение ситуацией. Между этими полюсами лежит широкий спектр поз, которые мы принимаем – главным образом неосознанно – чтобы соответствовать обстановке и стилю взаимоотношений.

У каждого биологического вида и в человеческом обществе те, кому принадлежит власть, стараются подчеркнуть свою физическую величину, силу и бесстрашие. И если горилла, утверждая свое превосходство, угрожающе кричит или бьет себя по груди, то у людей есть иные способы показать, кто главнее.

"В нашей культуре высокий статус человека проявляется в малозаметных признаках: непринужденной позе и свободной манере общения, – утверждает профессор психологии Калифорнийского университета Альберт Мехрабян. – Для тех, кто стоит ниже на иерархической лестнице, наоборот, характерна большая зажатость. Классический пример – солдат, вытянувшийся по стойке "смирно" в присутствии старшего по званию. Все его тело напряжено и строго симметрично, а это – признаки подобострастия".

Лидеры в группе обычно те, кто сидит, откинувшись на спинку стула, сложив руки за головой и т. п. Чтобы подчеркнуть весомость своих слов, они слегка наклоняются вперед. У таких людей широкие плавные жесты, свидетельствующие о привычной уверенности и ощущении превосходства.

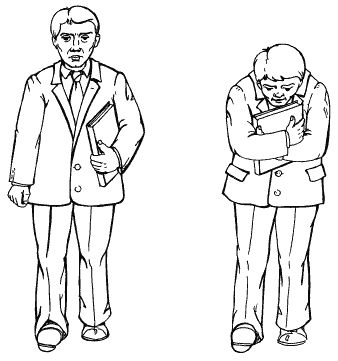

Наоборот, люди, чувствующие собственную незначительность, могут сидеть, ссутулившись, стиснув пальцы или сложив руки на груди, как бы пытаясь стать незаметнее.

Гармонию взаимоотношений определяют позы, имитирующие соответствующие действия партнеров. Когда группа находится в состоянии согласия, то их позы, жесты, телодвижения, как в зеркале, повторяют действия других участников группы.

Интересно отметить, что, когда один из участников гармоничной группы начинает ерзать, другие тоже начинают ерзать. В целом взаимная дополняемость поз свидетельствует о том, что все члены группы находятся в состоянии внутреннего согласия. Если среди участников группы есть две различные точки зрения, то сторонники каждой из них принимают схожие позы. Члены каждой из подгрупп ведут себя гармонично по отношению друг к другу, но дисгармонично по отношению к участникам противостоящей им подгруппы.

Во время споров старые друзья часто принимают гармоничные позы для того, чтобы показать, что, несмотря на внешние разногласия, они остаются друзьями. Муж и жена, которые очень близки друг с другом, принимают идентичные позы. На языке тела они говорят: "Я тебя поддерживаю. Я на твоей стороне".

В любой группе лидер определяет позы для остальных участников, и они невольно их принимают. Если в семейной паре позу определяет жена, то скорее всего именно она является главой семьи и принимает главные семейные решения.

Люди, которые хотят показать, что они выше остальных в группе, нарочито принимают дисгармоничную позу. В отношениях между врачом и больным, учителем и учеником, родителем и ребенком позы будут дисгармоничными для того, чтобы продемонстрировать высокий статус. Человек, который на деловом совещании умышленно принимает необычную позу, поступает так для того, чтобы подчеркнуть свое превосходство.

О внимании к партнеру, о степени вовлеченности в общение явно свидетельствует положение ног. Ноги – самая удаленная от головы часть тела, и они, похоже, наименее подвержены сознательному контролю. Положение стопы объективно указывает то направление, в котором человек намерен двигаться. То есть это – своеобразный компас стремления, заинтересованности. Когда носок ступни направлен в сторону партнера, это говорит о внимании, готовности к общению. Если вы подходите к беседующим людям, они, вероятно, хотя бы из вежливости к вам повернутся; однако если носки их ступней при этом не разворачиваются в вашу сторону, то вы едва ли выступаете желанным собеседником.

Ноги в положении стоя могут и еще кое-что прояснить в настроении собеседника, а если данная поза для него характерна и принимается часто – то это свидетельствует и об определенных особенностях его личности. Спокойные, уравновешенные, но достаточно энергичные люди обычно стоят, нешироко расставив ноги (на расстоянии не более 20 см) и равномерно распределив вес тела. Таких людей отличает уверенность в себе, известная твердость, однако они способны изменять свое поведение сообразно обстоятельствам. Широко расставленные ноги выявляют обостренную потребность в самоутверждении, завышенную самооценку, которая нередко маскирует скрытую неуверенность и даже чувство неполноценности. О высокой самооценке также свидетельствуют носки, заметно повернутые наружу. И наоборот, носки, обращенные внутрь, – признак слабости духа, боязливости. Поднятие на носки – агрессивная позиция; человек, имеющий такую привычку, вероятно, заносчив и недостаточно самокритичен. Частая смена опорной ноги выдает стремление к удобству, а также недостаток твердости и дисциплинированности.

В положении сидя "компасом" заинтересованности выступают колени. Понаблюдайте за человеком, занявшим место между двумя знакомыми или незнакомыми людьми. И вы придете к выводу, что в большинстве случаев колени укажут в направлении того, кто воспринимается как более симпатичный партнер по общению. Если в ходе беседы вы заметите, что колени партнера уклоняются в сторону, то будьте начеку: вероятно, он склонен уклоняться и от контакта как такового.

Сидящий человек, широко раздвинувший ноги, демонстрирует свою беспечность, а порой и бесцеремонность. Естественно, женщины занимают такое положение очень редко и лишь тогда, когда они в брюках. Корректная поза для женщины предусматривает сомкнутые или перекрещенные ноги, самим своим положением символизирующие замкнутость и недоступность. Плотно сжатые колени женщины (если они к тому же, как уже отмечалось, чуть повернуты вбок) должны продемонстрировать кавалеру ее нерасположенность к близости; если же ее колени направлены в его сторону и не совсем плотно сжаты, это подает надежду на взаимность. Но совсем никаких надежд не оставляют сомкнутые руки – скрещенные на груди или сжатые ниже пояса. Это так называемая закрытая поза, предохраняющая от какого бы то ни было вторжения. Руки при этом служат барьером между собственным телом и возможным "агрессором". В качестве дополнительного барьера может использоваться сумочка или любой подобный предмет (см. рис. ниже) Весьма показателен частичный барьер из рук, когда одной рукой держат себя за предплечье другой, опущенной вдоль тела, или когда одной ладонью сжимают другую руку в области запястья. Таким образом, "держа себя за руку", человек стремится сохранить спокойствие по аналогии с той ситуацией в детстве, когда в трудные минуты он держал за руку родителей.

Взрослея, человек учится, как говорится, твердо стоять на ногах. Но не всем удается обрести это умение. Слабый, неуверенный в себе человек стремится на что-то опереться (облокотиться) – например, на стол или стул, либо прислониться к какой-то надежной опоре – стене, мебели, дверной притолоке. Независимую личность легко узнать уже по позе: человек стоит без дополнительной опоры.

Впрочем, тут следует лишний раз напомнить о том, насколько обманчиво может быть впечатление, сложившееся с опорой на какой-то один, отдельно взятый признак. Однажды во время лекции по психологии невербального поведения, которую я читал студентам-психологам, мне был задан вопрос: "А не свидетельствует ли тот факт, что вы постоянно облокачиваетесь о кафедру, о вашей собственной неуверенности в себе?" Пришлось объяснить слушателям, что третий час подряд выступать стоя перед многочисленной аудиторией довольно утомительно (хотя бы просто физически) и отмеченный жест непроизвольно направлен на то, чтобы дать отдых ногам.

Все описанные позы легко можно наблюдать на самом себе. Чувствуя себя неловко или испытывая страх, мы невольно сутулимся, словно пытаясь уменьшиться. Возгордившись, "задираем нос". От неприятных людей – отворачиваемся. Окружающие, даже не зная скрытого смысла этих символов, всегда безотчетно интерпретируют их, причем часто – не в нашу пользу. Спина "крючком" производит неважное впечатление. Высоко поднятая голова может показаться кому-то признаком высокомерия, а иногда интерпретируется как вызов. Поэтому телесные сигналы надо уметь не только "читать", но и посылать самому в зависимости от ваших намерений.