Первый уровень назван автором "частно-системные" или "ограниченно-системные ассоциации" (при этом ограничение обусловлено объектом – параграфом, учебником, попавшим в поле внимания материалом); второй уровень представляет собой внутрисистемные или внутрипредметные ассоциации (при этом активность образования внутрипредметных связей исходит и от субъекта); наконец, третий уровень организации знания суть межсистемные или межпредметные ассоциации. Следуя автору, на этом уровне знание формируется посредством направленной извне субъективной активности учащегося.

Таким образом, этапы или компоненты познавательной деятельности можно характеризовать как минимум с двух точек зрения: с формально-информационной точки зрения первый этап познавательной деятельности представляет собой накопление объектов незнания, причем, чем больше эта "куча" объектов, тем меньше информации получает учащийся; второй этап предполагает развитие субъективной активности по установлению содержательных связей между имеющимися объектами, причем, чем больше объектов остается включенными, тем быстрее нарастает число возможных связей, а следовательно, и количество получаемой информации становится слишком большим; в связи с этим необходим третий этап энерго-информационного уравновешивания первых двух. Это уравновешивание заключается в отборе ограниченного числа объектов, непосредственно включенных в познавательную деятельность, причем такого, чтобы устанавливаемые связи были максимально содержательны. Далее, этапы или компоненты познавательной деятельности можно рассматривать и исторически, с точки зрения положения познающего в поле социального взаимодействия. Обе точки зрения приводят к одним и тем же этапам (компонентам) познавательной деятельности. Так, например, Л.Б. Ительсон прямо указывает, что то, из каких операций складывается учебная деятельность ученика, "принципиально зависит от положения, которое занимает обучаемый в поле педагогических сил и воздействий, т. е. от того, какую функцию он выполняет в педагогической ситуации. Это может быть функция:

а) пассивного восприятия и освоения преподносимой извне информации;

б) активного самостоятельного поиска, обнаружения и использования информации;

в) организуемого извне направленного поиска, обнаружения и использования информации" (Кабанова-Меллер, 1962).

Следуя автору, в первом случае учащийся является объектом формирующих воздействий педагога. Во втором случае "учащийся играет роль саморегулирующегося селектора и генератора информации" и является субъектом, формирующимся под воздействием своих влечений. В третьем случае учащийся "играет роль управляемого селектора и настраиваемого генератора информации". Он – объект педагогических воздействий и субъект познавательной деятельности (Кабанова-Меллер, 1962). Из приводимой цитаты Л.Б. Ительсона уже гораздо отчетливее видно, что указанные этапы познавательной деятельности могут быть выделены не только в структурном и онтогенетическом плане, но и как этапы актуального генеза познавательной деятельности относительно решения той или иной познавательной задачи. Подробно в этом плане динамику познавательной деятельности исследовал П.Я. Гальперин и его сотрудники (Ганзен, 1984). "На первых объектах новой области обучающийся овладевает двумя методами: методом выделения основных единиц конкретных объектов и методом характеристики их сочетания в этих объектах" (Ганзен, 1984). Таким образом, и в актуальном развитии познавательной деятельности имеет место взаимодействие тенденций к выделению множества познаваемых объектов и к установлению связей между ними. Нам представляется, однако, что в исследованиях П.Я. Гальперина наблюдается некоторый недоучет субъективного компонента познания. В связи с этим основной акцент этих исследований перенесен на первый компонент познавательной деятельности, который действительно в значительной мере определен объективными условиями познавательной деятельности. В более широком понимании актуальной динамики познавательной деятельности ее основные этапы можно, видимо, обозначить как анализ и синтез, причем их информационная сущность соответствует описанной выше.

Итак, если П.Я. Гальперин изучал в основном первый этап познавательной деятельности, Ю.А. Самарин – второй, то психологический механизм третьего этапа как уравновешивания двух противоречивых тенденций предшествующих этапов – тенденцию к расширению поля деятельности (увеличение "кучи" по Л.С. Выготскому или создание достаточной ориентировочной основы по П.Я. Гальперину) и тенденцию к сужению этого поля в форме избирательного к нему отношения (комплексирование) – описан А.Н. Леонтьевым. Мы имеем в виду механизм сдвига мотива на цель. "Мотивы деятельности, имеющие такое происхождение (т. е. произошедшие в результате сдвига – авт.), являются сознательными мотивами. Их осознание осуществляется, однако, не само собой, не автоматически. Оно требует некоторой специальной активности, некоторого специального акта. Это акт отражения отношения мотива данной конкретной деятельности к мотиву деятельности, осуществляющей более широкое, более общее жизненное отношение, в которое включена данная конкретная деятельность" (Мерлин, 1978). Если учесть, что по А.Н. Леонтьеву мотив есть прежде всего объект, то очевидно, что вышеописанный механизм отражения (а в силу активности психического отражения и уравновешивания) есть отношения широкой и узкой (избирательной) объектных сфер деятельности.

Таким образом, в отечественной психологической литературе ядром психологической теории познавательной деятельности считался механизм уравновешивания тенденций к количественному увеличению объема знаний и тенденций повышения их информативности за счет структурирования и систематизации. Орудием этого уравновешивания в индивидуальном плане является прежде всего слово-знак. В структурном плане определенному соотношению компонентов познавательной деятельности соответствует определенное соотношение широкой и узкой мотивации. Следовательно, механизм сдвига мотива на цель является одновременно и механизмом уравновешивания противоречивых информационных тенденций разных компонентов познавательной деятельности.

В индивидуально-возрастном плане соотношение двух описанных компонентов познавательной деятельности было изучено Б.Г. Ананьевым и сотрудниками. Совместно с Е.И. Степановой он показал, что в процессе индивидуального развития этап количественного накопления информации, для которого характерно повышение функционального уровня памяти, закономерно заменяется этапом структурирования накопленного материала, для которого характерно повышение функционального уровня вербального мышления (Ананьев, 1960).

Таким образом, рассмотрение познавательной деятельности с разных точек зрения приводило разных авторов к выделению в ее структуре как минимум двух компонентов, соответствующих двум этапам в ее динамике. Большинством авторов выделялся и третий этап, на котором происходит уравновешивание противоположных информационных тенденций первых двух.

2.2. Психодинамическая структура интереса как движущей силы познавательной деятельности

На интерес как движущую силу познания указывали многие ученые, в частности, А.Г. Ковалев и В.Н. Мясищев пишут: "Возникает вопрос о движущей силе этой деятельности (познавательной деятельности ученого – авт.), эта движущая сила на разных уровнях носит разное название: любознательность, познавательный интерес, жажда знания и идеал знания" (Крякжде, 1981).

Еще С. Томкинс писал: "Интерес является необходимым фактором не только для нормального течения процесса восприятия, но и для поддержания состояния бодрствования… Без интереса развитие мышления и концептуального аппарата было бы серьезно нарушено… Нет ни одного навыка, которым можно было бы овладеть без устойчивого интереса". Также Л.И. Божович: "Отсутствие необходимой ступени в развитии познавательных интересов, с одной стороны, и недостаточная подготовленность в развитии абстрактных форм мышления ребенка – с другой, могут привести к формализму в усвоении знаний".

По экспериментальным данным Л.И. Божович (Божович, 1968) и ее сотрудников можно проследить динамику развития интереса в школьном возрасте. Для учащихся первых двух классов характерен глобальный интерес ко всему преподаваемому в школе. К концу младшего школьного возраста развивается устойчивый интерес к тому или иному учебному предмету, т. е. происходит специализация интереса. В этом же возрасте начинает активно формироваться абстрактное мышление. Нам представляется, что имеет место прямое влияние первой специализации интереса на формирование абстрактного мышления, особенно если учесть тот факт, что для разных предметов требуются, вообще говоря, разные типы абстракции. Таким образом, под влиянием устойчивого интереса к тому или иному предмету у ребенка среднего школьного возраста формируется преимущественный тип абстрагирования.

Вполне возможно, что обратной стороной этого процесса является закономерное снижение успеваемости в средних классах школы, впервые замеченное Б.Г. Ананьевым (1960). Следовательно, реальным противоречием этого периода развития ребенка является специализация интереса в области одного предмета и одновременная необходимость овладевать абстрактным мышлением в области разных предметов. Именно это противоречие, на наш взгляд, приводит к смене специализации интереса в одной области знания на более широкие интересы к самым разным предметам, доступным подростку. Этот факт подробно описан А.Г. Ковалевым как "скачка" интересов у детей младшего подросткового возраста. Этот период, однако, закономерно сменяется следующей специализацией интереса, связанной с необходимостью выбора профессии в старшем школьном возрасте.

Таким образом, в структуре познавательного интереса как ведущего мотива познавательной деятельности можно выделить два иерархически соподчиненных уровня: глобальной интерес к знаниям и специальный интерес к отдельной области знания. Естественно предположить, что этим двум разнонаправленным мотивам в структуре познавательной деятельности соответствуют два различных компонента или, если рассматривать познавательную деятельность в динамике, этапа ее развития. Описанная структура интереса как ведущего мотива познавательной деятельности хорошо согласуется с информационным смыслом этих двух компонентов: активное накопление знания, характеризуемое быстрым приростом количества объектов, относимых к области познания; переструктурирование, упорядочение и отсев накопленного знания, при этом основной характеристикой этого второго этапа (компонента) познавательной деятельности является увеличение информационного содержания моделей, отнесенных к области познания. Второй этап, таким образом, предполагает ограничение исходного множества моделей. Современные представления о структуре профессиональных интересов и процессе их формирования в студенческом возрасте позволяют более подробно соотнести профессиональные интересы с познавательной деятельностью. Так, С.П. Крягжде на основе исследований профессиональных интересов студентов педагогических вузов предлагает выделять в структуре интересов три основных уровня: "потребителя, деятеля и собственно профессиональный, которые охватывают развитие профессиональных интересов от зарождения до зрелости. … Для первого уровня характерна незначительная активность деятельности, носящая созерцательный характер и возникающая у индивида самостоятельно под влиянием особенностей того или иного рода деятельности.

…Главное в уровне деятеля – волевой компонент, который связан с тем, что человек не довольствуется уже интересом, вызванным у него другими, а сам планирует деятельность.

…Наконец, профессиональный интерес на высшем уровне своего развития характеризуется уже не только непосредственной мотивацией, но и осознанием значительности своей деятельности для общества именно как деятельности профессиональной" (Кузьмина, 1967).

Отчетливо видно, что уровни формирования профессионального интереса, выделенные по критерию активности деятельности познающего индивида, являются, по существу, уровнями формирования самой познавательной деятельности, как они описаны, например, Л.С. Выготским (Воеводин, 1980). Однако С.Л. Крягжде рассматривает процесс формирования познавательной деятельности не с точки зрения ее внутренней структуры, а с точки зрения формирования устойчивого отношения индивида как к самой деятельности, так и к ее объекту. Это субъективное отношение выполняет организующую и направляющую функции по отношению к познавательной деятельности и называется профессиональным интересом.

Мы предполагаем, что описанная структура познавательной деятельности и соответствующая ей структура субъективного отношения, называемого познавательным интересом, реализуется не только в возрастном генезисе познавательной деятельности, но и в генезисе реальной познавательной деятельности, направленной на решение конкретной познавательной задачи. Так, Д.П. Баром (Баром, 1964) приводит данные, что испытуемые с выраженным образным компонентом имеют более широкую сферу профессиональных интересов, у них выявлен значимо более высокий интерес к социономическим, синомическим и артономическим группам профессий. У испытуемых с выраженным вербальным компонентом более высокий (чем у образных) интерес только к сигномической группе профессий (Баром, 1964).

2.3. ИСПД как психодинамическая характеристика познавательной деятельности

В данной главе предмет нашего теоретического анализа состоит из двух подпроблем, которые должны подвергнуться специальному экспериментальному исследованию. Первая подпроблема касается теоретического определения и экспериментальной проверки самой структуры ИСПД. Вторая подпроблема связана с изучением функциональной роли ИСПД в целостной психодинамике личности, т. е. проверкой гипотезы о том, что ИСПД противостоит энтропийному влиянию на познавательную деятельность внутрииндивидуальной вариативности психических процессов, состояний и свойств, упорядочивает их психодинамику, а также, в силу изначальной социальности как самого процесса познания, так и его результата, противостоит энтропийному влиянию на "коллективную" познавательную деятельность индивидуальных различий. Слово "коллективная" взято нами в кавычки не потому, что это особый вид познавательной деятельности, а потому, что "неколлективной" познавательной деятельности не бывает: как показано многими философами и психологами, познание изначально социально (в психологическом плане это отражается в самой структуре значения, которое на высшем этапе своей сформированности представляет собой единство общения и обобщения, как писал Л.С.Выготский).

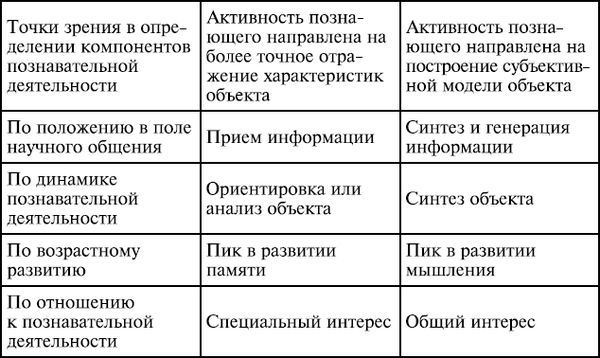

Сформулируем более четко гипотезу о структуре ИСПД и вытекающие из нее задачи экспериментального исследования. Обобщая имеющиеся данные современных исследований, можно сказать, что одним из важнейших критериев определения и различения компонентов познавательной деятельности является направление активности познающего. Это можно представить в следующей схеме:

Смысл нашей концепции заключается в следующем. В силу единой информационной сущности компонентов познавательной деятельности на разных уровнях ее организации существует проявляющееся у разных индивидуумов в конкретной познавательной деятельности устойчивое смещение энергоинформационного равновесия в сторону одной из описанных выше информационных тенденций, характерных для того или иного компонента познавательной деятельности. Это устойчивое преобладание одного компонента над другим мы и называем индивидуальным стилем познавательной деятельности (ИСПД).

Важно заметить, что с информационной точки зрения интерес как ведущий мотив познавательной деятельности в своем развитии характеризуется несовпадением по фазе в смене этапов с аналогичными этапами познавательной деятельности, что видно уже из работ Л.И. Божович (Божович, 1968). Мы предполагаем, что это несовпадение служит постоянным источником энергии познания. Иначе говоря, развившийся интерес никогда не удовлетворяется. Специальный интерес к объекту требует активности, направленной на прием информации и ориентировку в ней. Обобщенный характер поступающей информации приводит к смене специального интереса междисциплинарным (общим). Одновременно происходит переход от пассивного приема информации к ее переструктурированию, т. е. к построению субъективной модели объекта, что вновь возбуждает специальный интерес к самому объекту, как потребность преодолеть разрыв между модельными представлениями об объекте и его объективными характеристиками. Далее цикл повторяется на новом уровне знания.

Обратимся к вопросу функциональной роли ИСПД, в которой стиль выступает как стабилизатор внутрииндивидуальной и межиндивидуальной вариативности.