Экспериментальная психология, возникшая в середине XIX в., ставила целью познание общих закономерностей человеческого поведения. Индивидуальные особенности как отклонения от основных закономерностей, рассматривались как помеха, источники неточностей в описании. Признанный авторитет в области дифференциальной психологии А. Анастази считала, что эта установка сказалась даже в терминологии: именно от первых экспериментальных психологов мы унаследовали термин "ошибка", применяемый для обозначения отклонения от средней величины (например, "стандартная ошибка").

А вот начало научного изучения индивидуальности связано прежде всего с именами английского ученого Фрэнсиса Гальтона и немецкого – Вильяма Штерна.

Ф. Гальтон был первым, кто сделал индивидуальные различия между людьми специальным предметом исследования, создал измерительные процедуры и начальный статистический аппарат для оценки различий; собрал большой экспериментальный материал, касавшийся, как мы теперь сказали бы, разных уровней в структуре индивидуальности – соматического, физиологического, психологического. Гальтон поставил вопрос о происхождении индивидуальных особенностей и попытался решить его.

В. Штерн в 1900 г. в книге "О психологии индивидуальных различий (идеи к дифференциальной психологии)" впервые ввел в употребление сам термин "дифференциальная психология" для обозначения новой области, "эмансипировавшейся", по его словам, от материнской науки – общей психологии. Сформулированные Штерном методологические и экспериментально-методические подходы, базовые понятия, многие статистические приемы, несмотря на прошедшие почти 100 с лишним лет, верны и сейчас.

Будем считать, что все вышесказанное является исторической канвой нашей науки – психогенетики (нужно отметить, что в современной зарубежной научной литературе, которая выходит преимущественно на английском языке, термин психогенетика практически не употребляется – для обозначения этой научной дисциплины обычно используется название генетика поведения человека (human behavioral genetics). Некоторое время назад, в немецкоязычной научной литературе, можно было встретить и иные обозначения – в 1969 г. вышло руководство по генетике человека под редакцией П. Беккера, одна из глав которого называлась Humangenetische Psychologic, что можно перевести на русский язык как психогенетика. В 1982 г. была опубликована книга немецкого психогенетика Ф. Вайса, в которой интересующая нас область знаний четко обозначена как psychogenetik. В отечественной психологии для обозначения нашей дисциплины в высшей школе прочно закрепилось название психогенетика, хотя, как мы выше сказали, можно встретить термины генетика поведения или генетика поведения человека, которые употребляются как синонимы.

"Большой толковый психологический словарь", изданный на русском языке в 2001 г., поведение определяет, как родовой термин, охватывающий действия, деятельность, реакции, движения, процессы, операции и т. д., т. е. любую измеряемую (курсив наш) реакцию организма. А вот И. В. Равич-Щербо, один из ведущих психологов, основатель первой в нашей стране лаборатории психогенетики, подчеркивает неправомерность отождествления всей психологии с наукой о поведении и считает, что область знаний, которую можно было бы назвать психологической генетикой, правильнее именовать психогенетикой, а не генетикой поведения человека, как это принято на Западе. Видим – и в нашей стране наука наша не всегда обозначается одинаково. Вообще, при современном уровне интеграции науки, следовало бы принять то обозначение, которое является общепризнанным, чтобы не разговаривать на разных языках, однако для внутреннего употребления привычный термин психогенетика следует все же сохранить, но четко договориться, какое содержание будет стоять за этим наименованием.

Вопросы и задания по теме 1

1. Попробуйте классифицировать все возможные подходы и направления, связанные с определением и историей создания психогенетики.

2. Дайте общую характеристику терминам, подразумевающим нашу науку.

3. В чем причина такого терминологического многообразия?

4. Расскажите об истории создания психогенетики.

5. Подготовьте сообщения о развитии психогенетики в России.

6. В чем заслуги древних мыслителей как основателей будущей психогенетики?

7. Расскажите (по выбору) о научной деятельности Ф. Гальтона, В. Штерна, Л. Клагеса и др. отцов-основателей психогенетики.

Тема 2

Продолжение научных и терминологических споров: полемика и крайние позиции

Позитивная и негативная евгеника.

Ф. Галътон: классификация наследуемых признаков интеллекта.

Общественная полемика по проблеме наследуемости интеллекта в связи с расовой политикой.

Поиски различий.

Говоря о проблемах психогенетики, не удастся обойти такую серьезную проблему как отношение к евгенике в историческом и современном аспектах ее теоретических положений и практического функционирования.

Евгеника (от греч. eugenēs – благородный, породистый) – наука об улучшении генетической природы человека и/или социальное движение, ставящее целью улучшить наследственное здоровье человека. Исследователи полагают, что это движение скорее всего восходит к Ликургу, полулегендарному основателю Спарты, рекомендовавшему согражданам не оберегать жизнь детей с ослабленным здоровьем (поскольку истории известно по крайней мере с десяток людей с таким именем, а последние археологические исследования так и не обнаружили останков детей, якобы сброшенных со скалы в море, мы считаем данную печальную славу Ликурга, мягко говоря, незаслуженной…).

Евгеника ставит перед собой две главные и совершенно противоположные задачи, ведущие к терминологическому различению в данной науке:

– позитивная евгеника заключается в попытке улучшить человеческую "породу" за счет приближения среднего уровня к уровню лучших ее представителей;

– негативная евгеника пропагандирует насильственное удаление из генофонда (наций, рас…) генных комбинаций, признанных вредоносными – и поскольку здесь уже евгеника подразумевает направленное изменение репродуктивной практики популяции, то она из сферы научного обсуждения необходимости и возможности такой практики переходит в политику, религию и философию довольно человеконенавистнического направления.

Возникновение евгеники связывают с уже упомянутым Ф. Гальтоном, полагавшим вполне серьезно, что селекция – верный [единственно верный] путь к улучшению человеческого рода. Гальтон выдвинул тезис о соотношении природных свойств и воспитания, в котором доминирующая роль в формировании личности отводилась врожденным качествам. Правда, реализация евгенической программы затруднена – в отличие от животных людей нельзя насильно скрещивать. Преодоление подобной трудности/запрета ученый связывал с возведением евгеники в ранг религии, когда люди (понимая свою евгеническую ценность, вступали бы в браки, но отказывались от размножения). Кстати, пропаганда евгеники увенчалась успехом – Гальтон успел перед смертью узнать, что его "наука" имеет адептов во многих странах мира. К сожалению, не все из последователей Гальтона так уж ценны "матери-истории"…

Вообще пути науки не просты – специалисты в области евгеники в XX в. попытались связать принципы Гальтона с законами Г. Менделя, а позже с хромосомной и молекулярной генетикой. Интерес к евгенике был довольно значительным в период накопления данных по наследованию признаков у человека. В России евгеническое движение организационно оформилось в 1920 г., когда по инициативе Н. К. Кольцова в Москве было создано Русское евгеническое общество, а затем и "Русский евгенический журнал". Позднее в Петрограде Ю. А. Филипченко организовал Бюро по евгенике, ставшее отделением Русского евгенического общества. Бюро имело свой печатный орган – "Известия Бюро по евгенике при Российской Академии наук". Евгеникой занимался и Медико-биологический институт (с 1935 г. Медико-генетический) в Москве под руководством С. Г. Левита. Отметим, что все названные организации пытались осуществить сугубо научные программы, отличались прогрессивной направленностью, строго демократической и гуманистической интерпретацией результатов.

Однако выйдя за пределы научного мира, институтов и лабораторий, евгеника быстро обрела новый смысл – ее стали связывать с расизмом, нацизмом и фашизмом. В XX в. были попытки внедрить принудительную евгенику в фашистской Германии. Евгеника присоединилась к геноциду в США, где в ряде штатов внедрялись законы о стерилизации слабоумных и особые иммиграционные законы, ограждающие "высшую" англосаксонскую расу. Постепенно вытесняя научное, рациональное, социальное содержание евгеники, идеологический штамп настолько прочно вошел в общественное сознание, что с конца XX в. термин "евгеника" практически не используется в научной литературе (по крайней мере, в положительном смысле). Сегодня евгенические проблемы решаются в рамках медицинской генетики – речь идет об изменении репродуктивной практики, диагностике индивидуальных или семейных наследственных болезней, устранении на постнатальной стадии носителей дефектных генных комбинаций с целью снятия симптоматики заболевания у данного пациента и т. д. Современная наука может определять последовательность нуклеотидов в ДНК, уже становится возможным отбор скрытых, внешне здоровых, носителей рецессивных генных комбинаций. Кроме того, современные методики позволяют определить генотип у плода в утробе матери. При обнаружении серьезного генетического дефекта можно сделать аборт. Современные методики репродукции человека (оплодотворение in vitro) открывают возможности для евгенических манипуляций – позволяют в некотором смысле контролировать генотип оплодотворенной яйцеклетки. Вероятно, когда-нибудь можно будет направленно изменять геном человека с помощью методов генной инженерии (что просто устранит необходимость отбора). Все это, наверное, может позволить говорить о формировании неоевгеники или постевгеники – достижении евгенических целей средствами современных генных технологий.

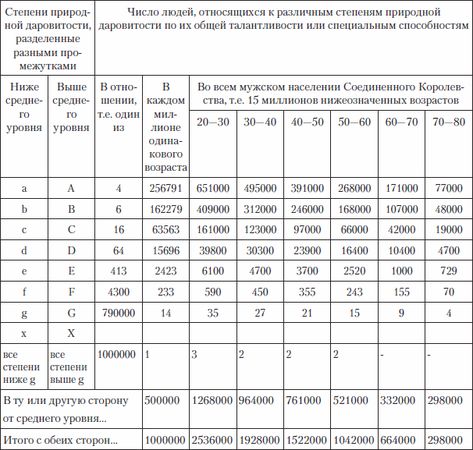

Итак, генетика родилась, вероятно, в 1900 г., когда повторно были открыты законы Менделя. Но психогенетика, как мы можем теперь утверждать, старше! Смотрите: эволюционная теория Ч. Дарвина, капитальные исследования Ф. Гальтона – "Наследственный гений: исследование его законов и последствий". В 1875 г. этот труд был переведен на русский язык и в слегка сокращенном варианте опубликован под названием "Наследственность таланта, ее законы и последствия". Заслугой Ф. Гальтона был чисто научный подход к проблеме – сознавая весь уровень ответственности за свои выводы, Гальтон тщательно подошел к планированию и проведению исследования: им были проштудированы сотни страниц биографических словарей и мемуаров, применены новые статистические подходы к оценке чрезвычайно сложного по объему и разнообразию фактического материала. Многие его статистические разработки послужили основой для развития биометрики, психометрики и психодиагностики. Ф. Гальтон исследует интеллектуальные способности, применяя для классификации людей по уровню их одаренности уже существовавший тогда закон об уклонении от средних величин (А. Кетле) и выделяет 14 уровней умственных способностей, расположенных выше и ниже среднего (по 7 разрядов с каждой стороны).

Таблица 1. Классификация людей по природным дарованиям

Используя результаты экзаменов в Кембридже и Королевской Военной Коллегии, Ф. Гальтон делает вывод: умственные способности, подобно росту, образуют непрерывное распределение, в котором существует некий постоянный средний уровень, отклонение от которого как в сторону гениальности, так и в сторону идиотизма должно следовать закону управляющему уклонением от всякого рода средних величин, причем "…люди выдающейся даровитости по отношению к посредственности стоят настолько же высоко, насколько идиоты стоят ниже ее" (Гальтон Ф., 1996. С. 33). Иначе говоря, для умственных способностей характерно гауссово (нормальное) распределение.

Чтобы доказать, что талант наследуется, Ф. Гальтон рассмотрел более 300 семейств, имеющих в числе своих членов знаменитостей. Среди них он выделил 415 человек, отмеченных особой даровитостью. По его подсчетам, они составляют не более 0,025 % мужского населения. Ф. Гальтон включил в круг своих интересов широкий спектр способностей. Им были собраны материалы, касающиеся родословных не только знаменитых полководцев, государственных деятелей, литераторов, художников, музыкантов, ученых, английских судей, но и выдающихся спортсменов, особо отличившихся в гребле и борьбе. В целом в 300 рассмотренных семействах Ф. Гальтон насчитал до 1000 выдающихся людей. В таблице ниже приводятся данные, касающиеся встречаемости одаренности среди родственников знаменитых людей.

Таблица 2. Количество знаменитых и выдающихся людей всех разрядов (в %) среди родственников гениальных людей