Преподобный Серафим Саровский – один из самых почитаемых на Руси святых. Имя этого великого подвижника, чудотворца и целителя известно каждому православному человеку.

В нашей книге собраны письменные наставления отца Серафима, приводится его краткое жизнеописание, а также беседы, которые были записаны разными людьми, приходившими к Серафиму Саровскому за советом и благословением. Вы сможете прочитать поучения преподобного Серафима о Боге, о душе, о любви и надежде, о молитве, посте и покаянии, а также многие другие бесценные советы святого старца.

Наставления Серафима Саровского – это великое духовное знание, которое поможет всем нам стать добрее, счастливее и мудрее.

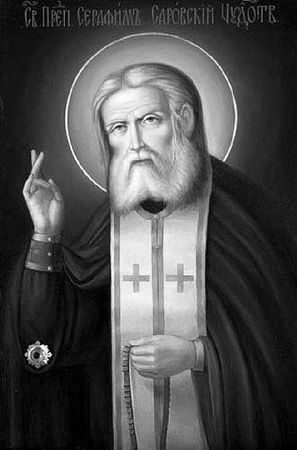

В оформлении обложки использован фрагмент иконы преподобного Серафима Саровского (Собор Иоанно-Предтеченского монастыря).

Содержание:

Житие преподобного Серафима Саровского 1

Наставления преподобного Серафима Саровского 2

О стяжании святого духа 9

Беседы, пророчества и исцеления отца Серафима 12

Молитвы Серафима Саровского 19

Краткое молитвенное правило Серафима Саровского 19

Молитвы краткого молитвенного правила Серафима Саровского 19

Молитвы святому преподобному Серафиму Саровскому 19

Список литературы 21

Поучения Серафима Саровского

Автор-составитель Е. А. Елецкая

Житие преподобного Серафима Саровского

Серафим Саровский, чудотворец, великий подвижник, один из самых почитаемых на Руси святых, родился в Курске 19 июля 1759 года, в купеческой семье Исидора и Агафии Мошниных. При крещении мальчика назвали Прохором.

В три года Прохор лишился отца. Незадолго до смерти Исидор взялся строить храм во имя преподобного Сергия, и эти труды после его смерти продолжила Агафья. Когда Прохору было семь лет, он вместе с матерью осматривал постройку и нечаянно сорвался с самого верха колокольни, но, по воле Божьей, остался цел и невредим.

В 10 лет Прохор очень тяжело заболел. В видении ему явилась Богородица и обещала посетить мальчика и даровать исцеление. Видение оказалось истинным. По Курску тогда крестным ходом несли чудотворную икону Божией Матери "Знамение". Когда ее проносили по улице, где жили Мошнины, пошел дождь, и икону пришлось проносить через их двор. Тогда Агафья вынесла Прохора из дома, и он приложился к иконе, после чего быстро пошел на поправку.

Прохор с детства любил читать божественные книги, изучал Священное Писание, не пропускал ни одного дня без посещения храма Божия. И когда юноше исполнилось семнадцать лет, он твердо решил посвятить свою жизнь служению Господу. Мать благословила его, и Прохор посвятил себя иноческой жизни.

Сначала юноша отправился на богомолье в Киево-Печерскую лавру, где один затворник, Досифей, благословил Прохора идти в Саровскую пустынь. И вот в 1778 году, в канун праздника Введения во храм Богоматери, Прохор Мошнин пришел в Саров. Его принял настоятель пустыни старец Пахомий, и Прохор сразу же предался иноческим подвигам.

Юный инок с усердием и любовью проходил все возлагаемые на него послушания, придерживался строгого поста, изучал божественные книги, первым приходил к службе. Получив у старцев благословение, он в свободное от послушания время уходил в лес, где ничто не отвлекало от молитвенного погружения в созерцание Бога.

Однажды Прохор сильно заболел, но отказался от предложенного братией лечения. Он возложил все упования на милость Божию. Его болезнь длилась три года, и когда состояние Прохора было крайне опасное, ему явилась Пресвятая Богородица и исцелила его. В скором времени после этого келья, где произошло чудесное исцеление, была снесена, а на ее месте возвели больничный корпус с храмом.

13 августа 1786 года, когда Прохору Мошнину шел 28-й год, он был пострижен в иноческий образ с наречением имени Серафим. В 1787 году преподобный был посвящен в сан иеродиакона. После этого в течение шести лет он непрерывно находился в служении, почти не тратя времени на сон и еду, – Бог давал Своему избраннику силы.

Однажды на страстной седьмице во время Божественной литургии преподобному Серафиму было видение: он узрел Господа Иисуса Христа во образе Сына Человеческого во славе, сияющего неизреченным светом и окруженного Небесными Силами: ангелами, архангелами, херувимами и серафимами. От западных церковных врат Спаситель шел по воздуху, остановился напротив амвона и благословил служащих и молящихся.

В 1793 году отец Серафим был рукоположен в сан иеромонаха. В 1794 году, с благословения старца Исаии, нового настоятеля, преподобный Серафим оставил обитель для безмолвного подвига. Его келья находилась в дремучем сосновом лесу, на берегу реки Саровки, и состояла из одной деревянной комнатки с печкой. Возле кельи преподобный устроил огород и пчельник, с которых и питался.

Одевался преподобный Серафим всегда крайне просто, а поверх одежды неизменно носил крест, которым мать когда-то благословила его на иноческое служение. Также преподобный никогда не расставался со святым Евангелием, которое хранил в заплечной сумке. Все время подвижник проводил в непрестанных молитвах и псалмопениях, чтении священных книг и телесных трудах. С молитвенными подвигами старец соединял и подвиг строгого поста. В начале своей отшельнической жизни преподобный Серафим питался сухим хлебом, но со временем еще более усугубил свой пост, отказавшись даже от хлеба и питаясь только овощами со своего огорода.

Накануне воскресных и праздничных дней преподобный Серафим приходил в Саровскую обитель, слушал вечерню, всенощное бдение или утреню, причащался Святых Тайн, а потом до вечерни принимал приходившую к нему со своими вопросами братию. После этого святой Серафим возвращался в свою пустынную келью. Всю первую неделю Великого Поста он проводил в монастыре, причащаясь Святых Тайн.

Во время своей отшельнической жизни старец претерпел немало искушений, но не ослабел в мужестве. Однажды грабители, встретив преподобного в лесу, стали требовать от него денег, которые будто бы приносят ему миряне. Преподобный ответил, что денег ни от кого не получает, но грабители не поверили и набросились на старца. Говорили, что Серафим обладал недюжинной физической силой, к тому же, с топором в руках, он мог бы защищаться, но старец опустил топор, сложил крестом на груди руки и сказал: "Делайте, что вам надобно". Грабители избили старца, связали и бросились в келью, но нашли там лишь икону и несколько картофелин. Поняв, что они напали на святого человека, злодеи в страхе убежали. Серафим же, очнувшись, выпутался из веревок, помолился о прощении грабителей и к утру добрался до обители. Восемь суток он пролежал в очень тяжелом состоянии. Врачи, которых пригласили монахи, нашли, что голова проломлена, ребра перебиты, по телу смертельные раны, и удивлялись, как старец остался жив после таких побоев.

И снова преподобному Серафиму было дивное видение: Пресвятая Богородица во славе, с апостолами Петром и Иоанном Богословом, явилась к его одру и произнесла в ту сторону, где находились врачи: "Что вы трудитесь?", а старцу сказала: "Сей от рода моего!" После этого видения преподобный отклонил лечение и предоставил свою жизнь Богу и Пресвятой Богородице. И в скором времени старец уже мог вставать с постели, чувствуя себя гораздо лучше. Пять месяцев он провел в обители, пока полностью не оправился от болезни, а затем снова возвратился в пустыню.

Много раз преподобный Серафим был искушаем и духом честолюбия – его неоднократно избирали в игумены и архимандриты разных монастырей, но он всегда твердо отклонял эти назначения, стремясь только к истинному подвижничеству.

Многие, слыша удивительные истории о жизни преподобного отца Серафима, приходили к нему за советом и наставлениями. Прозорливый старец видел, кто пришел к нему из любопытства, а кто по настоящему зову сердца, и тем, кто имел до него действительную духовную нужду, охотно помогал советами, наставлениями и духовными беседами.

Рассказывали, что даже дикие звери не нападали на преподобного Серафима, и многие, посещавшие старца в дальней пустыни, видели возле святого огромного медведя, которого он кормил из рук.

Три года преподобный Серафим провел в совершенном молчании; 1000 дней и 1000 ночей простоял он на камне, сходя с него только для принятия пищи. Все это время он, воздев руки к небу, молился Господу словами мытаря: "Боже, милостив буди мне, грешному!" Проходя трудный путь подвигов, отец Серафим изнемог, особенно страдали при этом ноги. И не будучи в силах приходить в монастырь в праздничные дни, для принятия Святых Тайн, преподобный в 1810 году, после шестнадцатилетнего пребывания в своей отшельнической келье, возвратился в монастырь, где принял новый подвиг – затворничества и молчания.

В затворе старец провел 17 лет. Первые 5 лет он никуда не выходил, и никто не видел преподобного, даже монах, приносивший ему скудную пищу. Затем старец открыл дверь своей кельи, и любой мог прийти к нему. В келье не было ничего, кроме иконы Богоматери с лампадой перед ней и обрубка пня, служившего старцу стулом. В сенях стоял дубовый гроб, и старец молился рядом с ним, постоянно готовясь к переходу от временной жизни к вечной.

Через 10 лет безмолвного затворничества преподобный Серафим прервал обед молчания, чтобы служить миру ниспосланными от Бога дарованиями учительства, прозорливства, чудес и исцелений, своим духовным руководством, молитвою, утешением и советами. Двери кельи старца стали открыты для всех – от ранней литургии до восьми часов вечера. Среди многочисленных посетителей святого Серафима были и простые люди, и знатные лица, и государственные деятели, и лица царской фамилии – никому преподобный не отказывал в своем совете и всех принимал с равной любовью.

В 1825 году преподобный Серафим совсем оставил свой затвор, так как ему снова было видение Божьей Матери. Она явилась старцу со святителями Климентом Римским и Петром Александрийским и разрешила выйти из затвора и посещать пустынь.

Деятельность старца не ограничивалось Саровской пустынью. Очень значимую роль преподобный сыграл в развитии местного женского иночества.

За год и десять месяцев до смерти преподобному Серафиму было двенадцатое в его жизни явление Богоматери, которое стало предзнаменованием его блаженной кончины и ожидающей его нетленной славы.

Первого января 1833 года преподобный Серафим в последний раз пришел в церковь, ко всем иконам поставил свечи и приложился, потом причастился Святых Тайн. По окончании литургии старец благословил братию и простился, сказав: "Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, днесь нам венцы готовятся". И хотя телесные его силы были истощены, духом святой был бодр, спокоен и радостен. Вечером он пел в своей келье пасхальные песни.

Утром второго января келейник преподобного, отец Павел, направляясь в церковь, почувствовал запах гари, исходивший из кельи преподобного Серафима. В келье святого всегда горели свечи, и он говорил: "Пока я жив, пожара не будет, а когда я умру, кончина моя откроется пожаром". Когда двери его кельи открыли, то увидели, что книги и другие вещи старца тлеют, а сам преподобный стоит на коленях перед иконой Божией Матери в молитвенном положении, но уже бездыханный. Его безгрешная душа во время молитвы была взята Ангелами и отлетела к Богу, верным служителем Которого преподобный Серафим был всю жизнь.

Тело отца Серафима было положено в уготовленный им же при жизни дубовый гроб и погребено по правую сторону соборного алтаря.

Весть о кончине святого быстро распространилась, и вся окрестность Саровская пришла в обитель. Велика была скорбь как братии, так и мирян о том, что великий духовный наставник покинул этот мир. И после кончины преподобного Серафима множество православных людей приходили с верой и молитвой к могиле святого и получали чудесные исцеления от душевных и телесных болезней.

В начале 1903 года Святейший Синод причислил старца Серафима к лику святых, благодатию Божиею прославленных, а всечестные останки его определил признать святыми мощами. Торжественное прославление новоявленного угодника Божия было совершено 19 июля 1903 года и сопровождалось многочисленными исцелениями, истекавшими по молитвенному предстательству преподобного Серафима, Саровского Чудотворца.

Преподобный Серафим, Саровский Чудотворец День памяти – 15 января по новому стилю (2 января по старому стилю)

Наставления преподобного Серафима Саровского

О Боге

Бог есть огнь, согревающий и воспламеняющий сердца и утробы. Итак, если мы ощутим в сердцах своих хлад, который от диавола, ибо диавол хладен, то призовем Господа, и Он пришед согреет наше сердце совершенною любовью не только к Нему, но и к ближнему. И от лица теплоты изгонится хлад доброненавистника.

Отцы написали, когда их спрашивали: ищи Господа, но не испытуй, где живет.

Где Бог, там нет зла. Все происходящее от Бога мирно и полезно и приводит человека к смирению и самоосуждению.

Бог являет нам Свое человеколюбие не только тогда, когда мы делаем добро, но и когда оскорбляем и прогневляем Его. Как долготерпеливо сносит Он наши беззакония! И когда наказывает, как благоутробно наказывает!

Не называй Бога правосудным, говорит преп. Исаак, ибо в делах твоих не видно Его правосудия. Если Давид и называл Его правосудным и правым, но Сын Его показал нам, что Он более благ и милостив. Где Его правосудие? Мы были грешники и Христос умер за нас.

Поколику совершенствуется человек перед Богом, потолику вслед Его ходит; в истинном же веке Бог являет ему лицо Свое. Ибо праведные, по той мере, как входят в созерцание Его, зрят образ как в зерцале, а там зрят явление истины.

Если не знаешь Бога, то невозможно, чтобы возбудилась в тебе и любовь к Нему; и не можешь любить Бога, если не увидишь Его. Видение же Бога бывает от познания Его: ибо созерцание Его не предшествует познанию Его.

О делах Божиих не должно рассуждать по насыщении чрева: ибо в наполненном чреве нет видения таин Божиих.

О причинах пришествия в мир Иисуса Христа

Причины пришествия в мир Иисуса Христа, Сына Божия, суть:

1. Любовь Божия к роду человеческому: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную" (Ин., 3:16).

2. Восстановление в падшем человеке образа и подобия Божия, как о сем воспевает Св. Церковь (1-й канон на Рождество Господне, песнь I): "Истлевша преступлением по Божию образу бывшаго, всего тления суща, лучшия отпадша Божественныя жизни, паки обновляетъ мудрый Содетель".

3. Спасение душ человеческих: "Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него" (Ин., 3:17).

И так мы, следуя цели Искупителя нашего Господа Иисуса Христа, должны жизнь свою препровождать согласно Его Божественному учению, дабы чрез сие получить спасение душам нашим.

О вере в Бога

Прежде всего должно веровать в Бога, "ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает" (Евр., 11:6).

Вера, по учению преп. Антиоха, есть начало нашего соединения с Богом: истинно верующий есть камень храма Божия, уготованный для здания Бога Отца, вознесенный на высоту силою Иисуса Христа, т. е. крестом, помощью вервия, т. е. благодати Духа Святого.

"Вера без дел мертва" (Иак., 2:26); а дела веры суть: любовь, мир, долготерпение, милость, смирение, несение креста и жизнь по духу. Только такая вера вменяется в правду. Истинная вера не может быть без дел: кто истинно верует, тот непременно имеет и дела.

О надежде

Все, имеющие твердую надежду на Бога, возводятся к Нему и просвещаются сиянием вечного света.

Если человек не имеет вовсе никакого попечения о себе ради любви к Богу и дел добродетели, зная, что Бог печется о нем, – таковая надежда есть истинная и мудрая. А если человек сам печется о своих делах и обращается с молитвою к Богу лишь тогда, когда уже постигают его неизбежные беды, и в собственных силах не видит он средств к отвращению их и начинает надеяться на помощь Божию, – такая надежда суетна и ложна. Истинная надежда ищет единого Царствия Божия и уверена, что все земное, потребное для жизни временной, несомненно дано будет. Сердце не может иметь мира, доколе не стяжает сей надежды. Она умиротворит его и вольет в него радость. О сей-то надежде сказали достопокланяемые и святейшие уста: "Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас" (Мф., 11:28), т. е. надейся на Меня и утешишься от труда и страха.

В Евангелии от Луки сказано о Симеоне: "Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня" (Лк., 2:26). И он не умертвил надежды своей, но ждал вожделенного Спасителя мира и, с радостью приняв Его на руки свои, сказал: ныне отпущаеши меня, Владыко, идти в вожделенное для меня Царствие Твое, ибо я получил надежду мою – Христа Господня.

О любви к Богу

Стяжавший совершенную любовь к Богу существует в жизни сей так, как бы не существовал. Ибо считает себя чужим для видимого, с терпением ожидая невидимого. Он весь изменился в любовь к Богу и забыл всякую другую любовь.

Кто любит себя, тот любить Бога не может. А кто не любит себя ради любви к Богу, тот любит Бога.

Истинно любящий Бога считает себя странником и пришельцем на земле сей; ибо душою и умом в своем стремлении к Богу созерцает Его одного.

Душа, исполненная любви Божией, во время исхода своего из тела, не убоится князя воздушного, но со Ангелами возлетит, как бы из чужой страны на родину.

Против излишней попечительности

Излишнее попечение о вещах житейских свойственно человеку неверующему и малодушному. И горе нам, если мы, заботясь сами о себе, не утверждаемся надеждою нашею в Боге, пекущемся о нас! Если видимых благ, которыми в настоящем веке пользуемся, не относим к Нему, то как можем ожидать от Него тех благ, которые обещаны в будущем? Не будем такими маловерными, а лучше будем искать прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится нам, по слову Спасителя (Мф., 6:33).

Лучше для нас презирать то, что не наше, т. е. временное, и преходящее и желать нашего, т. е. нетления и бессмертия. Ибо, когда будем нетленны и бессмертны, тогда удостоимся видимого Богосозерцания, подобно Апостолам при Божественнейшем Преображении, и приобщимся превыше умного единения с Богом подобно небесным умам. "…и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения" (Лк., 20:36).