В комплекте 10 образов, которые помогут и вам в болезни, несчастье, беде и нужде. Мы молимся перед святыми иконами, когда нуждаемся в помощи, прощении, утешении. Молитва укрепляет сердце и служит путеводной нитью для ищущих Бога. Эта книга с комплектом чудотворных образов станет вам надежным помощником в духовных исканиях и житейских бурях. В ней представлены описания икон, известных своей чудотворной силой, жития и чудеса наиболее почитаемых святых, молитвы к Господу нашему Иисусу Христу, Божией Матери, святителям и мученикам, которые помогут найти ответы на волнующие вопросы в трудные минуты жизни. Реальные истории о чудесах, рассказанные обычными людьми, укрепят вас в вере.

Содержание:

Образ Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева 1

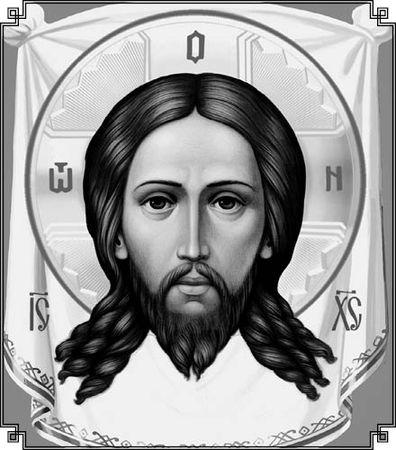

Нерукотворенный образ (убрус) Господа Иисуса Христа - (Празднование 20 июля, 29 августа) 2

Образ Пресвятой Богородицы "Владимирская" - (Празднование 3 июня, 6 июля, 8 сентября) 3

Образ Пресвятой Богородицы "Казанская" - (Празднование 21 июля, 4 ноября) 5

Образ Пресвятой Богородицы "Тихвинская" - (Празднование 9 июля) 6

Образ Пресвятой Богородицы "Целительница" - (Празднование 1 октября) 7

Образ Пресвятой Богородицы "Озерянская" - (Празднование 12 ноября) 7

Образ Пресвятой Богородицы "Песчанская" - (Празднование 21 июля и 4 ноября) 9

Праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии - (Празднование 14 октября) 16

Священномученик Киприан и святая мученица Иустина - (Празднование 15 октября) 17

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец - (Празднование 22 мая, 19 декабря) 20

Преподобный Серафим Саровский - (Празднование 15 января, 1 августа) 21

Святой великомученик и целитель Пантелеимон - (Празднование 9 августа) 26

Преподобный Сергий, игумен Радонежский, чудотворец - (Празднование 18 июля, 8 сентября) 27

Святая блаженная Матрона Московская - (Празднование 2 мая) 29

Сноски 30

Чудотворные и исцеляющие молитвы и иконы Святой Троицы, Спасителя, Божьей Матери, преподобных святых и угодников

сост. Павел Евгеньевич Михалицын

Образ Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева

Краткое житие преподобного Андрея

Преподобный Андрей Рублев, иконописец, родился около 1360/1370 года. Иноком он стал между 1380 и 1405 годами, подвизался в Троицкой обители, где находился в послушании у игумена преподобного Никона Радонежского (ученика преподобного Сергия), и в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве. В 1405 году преподобный Андрей с иконописцем Феофаном Греком участвует в создании иконостаса и росписей Благовещенского собора Московского Кремля. В 1408 году вместе с иноком Даниилом Черным он расписывает собор Успения Пресвятой Богородицы во Владимире (эти фрески частично сохранились, в том числе изображение Страшного Суда), пишет для Успенского собора иконостас. Позже преподобным Андреем написан так называемый Звенигородский деисусный чин для собора Рождества Пресвятой Богородицы в Саввино-Сторожевском монастыре под Москвой. В 20-е годы XV века Андрей с Даниилом по поручению игумена Никона расписывает Троицкий собор Сергиевой обители и создает для него иконостас. Прославленная во всем мире икона Живоначальной Троицы написана по благословению преподобного Никона святым Андреем в похвалу преподобному Сергию Чудотворцу. Эта икона стала образцом для других иконописцев: Стоглавый Собор 1551 года постановил писать образ Пресвятой Троицы так, как писал его Андрей Рублев. Последняя работа святого Андрея – роспись Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря.

Написание святой иконы или фрески является духовным подвигом, требующим и художественного мастерства, и высокого христианского благочестия. Возношение ума к Невещественному и Божественному Свету при созерцании и написании святых икон – вот что отличало святого Андрея и его спостника Даниила, как отмечал преподобный Иосиф Волоцкий. Глубокое постижение учения Святой Церкви, жизни святых и их творений преподобный Андрей выразил в линиях и красках написанных им икон и фресок. Согласно различным источникам, уже в XV–XVII веках никто не сомневался в святости Андрея Рублева. В Троице-Сергиевой обители инок Андрей всегда почитался святым. Подвигом иконописания святой Андрей возвещает людям истину о Боге, в Троице славимом, вселяя мир в души всех, кто с молитвой взирает на созданные им образы.

Святой Андрей почил в Бозе около 1430 года и погребен в Спасо-Андрониковом монастыре.

Культурологическое и эстетическое значение иконы Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева

Образ Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева был плодом подлинного и счастливого вдохновения. При первом взгляде он покоряет своим несравненным обаянием. Но вдохновение озарило мастера лишь после того, как он прошел путь настойчивых исканий; видимо, он долго испытывал свое сердце и упражнял свой глаз, прежде чем взяться за кисть и излить свои чувства. Он жил среди людей, почитавших обряды, наивно убежденных в таинственной силе древних форм. Чтобы не оскорблять их привязанностей к старине, Андрей Рублев согласно обычаю представил трех крылатых Ангелов так, что средний возвышается над боковыми. Он изобразил чашу с головою тельца, не забыл и дуб Маврийский, и палаты, намекающие на отсутствующего Авраама. Но преподобный Андрей не остановился на этом. Его влекло более проникновенное понимание древнего сказания. В иконе Пресвятой Троицы представлены все те же стройные, прекрасные юноши, каких можно найти во всех ее прообразах, но самые обстоятельства их появления обойдены молчанием; мы вспоминаем о них лишь потому, что не можем забыть предания.

Круг по природе своей вызывает впечатление неподвижности и покоя. Между тем преподобный Андрей стремился к выражению жизни изменчивой и свободной, а потому он создает в пределах круга плавное, скользящее движение; средний Ангел склоняет голову, нимб его нарушает симметрию в верхней части иконы, и равновесие восстанавливается лишь тем, что оба подножия Ангелов отодвинуты в обратную сторону. Куда бы мы ни обращали наш взор, всюду мы находим отголоски основной круговой мелодии, линейные соответствия, формы, возникающие из других форм или служащие их зеркальным отражением, линии, влекущие за грани круга или сплетающиеся в его середине, – невыразимое словами, но чарующее глаз симфоническое богатство форм, объемов, линий и цветовых пятен.

Краски составляют одно из главных очарований иконы Пресвятой Троицы. Преподобный Андрей Рублев был художником-колористом. Его ранние произведения говорят, что он владел искусством приглушенных, нежных полутонов. В образе Святой Троицы он хотел, чтобы краски зазвучали во всю свою мощь. Он добыл ляпис-лазури, драгоценнейшей и высокочтимой среди мастеров краски, и, собрав всю ее цветовую силу, не смешивая ее с другими красками, бросил ярко-синее пятно в самой середине иконы. Синий плащ среднего Ангела чарует глаз, как драгоценный самоцвет, и сообщает иконе преподобного Андрея спокойную и ясную радость. Это первое, что бросается в ней в глаза, первое, что встает в памяти, когда упоминается это произведение.

Цветовому контрасту в одежде среднего Ангела противостоит более смягченная характеристика его спутников. Здесь можно видеть рядом с малиновым рукавом нежно-розовый плащ, рядом с голубым плащом – зелено-голубой плащ, но и в эти мягкие сочетания врываются яркие отсветы голубца. От теплых оттенков одежд боковых Ангелов остается только один шаг к золотистым, как спелая рожь, Ангельским крыльям и Ликам, а от них – к блестящему золотому фону.

Вся та жизнь, которой проникнуты образы, формы, линии иконы Пресвятой Троицы, звучит и в ее красочных сочетаниях. Здесь есть и выделение центра, и цветовые контрасты, и равновесие частей, и дополнительные цвета, и постепенные переходы, уводящие глаз от насыщенных красок к мерцанию золота, и над всем этим – сияние спокойного, как безоблачное небо, чистого голубца.

Тропарь и молитва перед этой иконой

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш, И’же прему́дры ловцы́ явле́й, низпосла́в им Ду́ха Свята́го, и те́ми уловле́й вселе́нную. Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Пресвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, всех благи́х Вина́, что воздади́м Тебе́ за вся, я́же воздала́ еси́ нам, гре́шным и недосто́йным, пре́жде, не́же на свет произъидо́хом, за вся, я́же воздае́ши коему́ждо нас по вся дни и я́же угото́вала еси́ всем нам в ве́це гряду́щем? Подоба́ше у́бо за толи́кия благодея́ния и щедро́ты благодари́ти Тя не словесы́ то́чию, но па́че де́лы, храня́ще и исполня́юще за́поведи Твоя́: мы же, страсте́м на́шим и злым обы́чаем вне́мше, в безчи́сленныя от ю́ности низверго́хомся грехи́ и беззако́ния. Сего́ ра́ди, я́ко нечи́стым и оскверне́нным, не то́чию пред трисве́тлое лице́ Твое́ безсту́дно яви́тися, но ниже́ Имене Твоего́ Пресвята́го изрещи́ довле́яше нам, а́ще бы не Ты Сама́ благоизво́лила, во отра́ду на́шу, возвести́ти, я́ко чи́стыя и пра́ведныя лю́бящи, гре́шники ка́ющияся ми́луеши и благоутро́бне прие́млеши. Призри́ у́бо, о Пребоже́ственная Тро́ице, с высоты́ Святы́я Сла́вы Твоея́ на нас, многогре́шных, и благо́е произволе́ние на́ше, вме́сто благи́х дел, приими́: и пода́ждь нам ду́ха и́стиннаго покая́ния, да возненави́девше вся́кий грех, в чистоте́ и пра́вде, до конца́ дней на́ших поживе́м, творя́ще пресвяту́ю во́лю Твою́ и сла́вяще чи́стыми по́мыслы и благи́ми дея́ньми сладча́йшее и великоле́пое Имя Твое́. Ами́нь.

Нерукотворенный образ (убрус) Господа Иисуса Христа

(Празднование 20 июля, 29 августа)

Сказания о появлении этой иконы (восточное и западное)

Церковное Предание утверждает, что первая икона Спасителя появилась во время Его земной жизни. Это образ, который мы знаем под названием Нерукотворный Спас.

История происхождения первого образа Христова передается нам прежде всего текстами службы Нерукотворному Спасу 29 (16) августа: "Пречистаго Твоего лика зрак изобразив, Авгарю верному послал еси, возжелавшему Тя видети, по Божеству херувимы невидимаго…" (Стихира 8 гласа на вечерне). Или стихира на утрене (4 гласа): "…ко Авгарю богоначертанна письмена послав, просящему спасения и здравие сему еже от подобия Твоего зрака божественнаго". Восточное Предание гласит, что тяжелобольной проказой эдесский правитель Авгарь, узнав о чудесах Иисуса Христа, через живописца Ананию послал письмо Христу с просьбой разрешить написать изображение Его Божественного Лица. Не имея возможности пробраться через толпы ко Спасителю, Анания издалека стал писать Образ Иисуса Христа, но это ему не удавалось. Вдруг Спаситель Сам подошел к Анании, ублажил веру Авгаря, пожелавшего иметь Его Образ, и попросил принести воду и убрус (полотенце); умыл Свое Лицо, отер его убрусом, на котором чудесным образом отпечатался Его Божественный Лик, приложившись к которому Авгарь исцелился. Западный вариант этой истории связывает появление Нерукотворного Спаса с именем Вероники – жительницы Иерусалима, которая во время шествия Иисуса Христа на Голгофу подала Ему плат материи. Этим платом Господь вытер пот на Своем Лице, после чего на материи чудесно проступил Его Пречистый Лик.

Упоминания об истории Авгаря встречаются довольно часто, особенно в службе, совершаемой в храмах, посвященных в честь Нерукотворного Образа. Но богослужебные тексты не передают подробностей о происхождении образа: они говорят лишь о самом факте.

Что касается древних авторов, то они не упоминают о нем вплоть до V века. Это объясняется, по-видимому, тем, что образ оставался еще замурованным, местонахождение его не было известно и о нем забыли. Древнейшее известное нам упоминание об этом образе находится в памятнике, называемом "Учение Аддаи". Аддаи был епископом Эдессы (ум. 541 г.) и в своем труде (если только это произведение написано действительно им) использовал, очевидно, какое-то местное предание или же письменные памятники, нам неизвестные. Древнейший – известный нам – писатель, авторство которого признается неоспоримым, который говорит о нерукотворном образе, посланном Христом царю Авгарю, – Евагрий (VI в.). В своей "Церковной истории" он называет этот образ "богозданной иконой".

Что же касается самого плата с запечатленным на нем образом Лика Христова, то он долго хранился в Эдессе как драгоценнейшее сокровище города. Почитание его было широко распространено на всем Востоке, и в VIII веке христиане праздновали во многих местах Нерукотворный Образ по примеру Эдессы.

Во времена иконоборчества на нерукотворный образ ссылается преподобный Иоанн Дамаскин, а в 787 году отцы VII Вселенского собора упоминают его несколько раз. Чтец константинопольского собора Святой Софии, именем Лев, присутствовавший на этом Соборе, рассказал, что во время своего пребывания в Эдессе он поклонялся этому образу. В 944 году византийские императоры, Константин Багрянородный и Роман I, купили Нерукотворный Образ у Эдессы. Он был торжественно перенесен в Константинополь и помещен в храме Богоматери, называемом Фарос, и император Константин сам составил в честь Образа проповедь, в которой прославлял его как палладиум Византийской империи. Вероятно, к этому же времени относится, по крайней мере в большей своей части, служба праздника, совершаемого 16 августа, в день, когда вспоминается перенесение Нерукотворного Образа в Константинополь. После разгрома Константинополя крестоносцами в 1204 году следы иконы теряются.

Во Франции существует чудотворная икона Нерукотворного Спаса, которая в настоящее время хранится в ризнице собора города Лан. Икона эта считается балканского, может быть сербского, происхождения и относится к XII веку. В 1249 году икона эта была прислана во Францию из Рима Яковом Пантелеймоном Тарциниусом, будущим Папой Урбаном IV, своей сестре, игуменье цистерцианского монастыря.

Однако чудотворные иконы Нерукотворного Спаса являлись не только в седой древности: одно из наиболее значимых и величественных явлений этого образа произошло в наши дни в Украине, в Харьковской области, в Свято-Борисо-Глебском женском монастыре.

История обновления образа "Спас Нерукотворный" в Свято-Борисо-Глебском женском монастыре Харьковской епархии 20 июля 1997 года

Свершившуюся великую тайну на нашей Слободской земле трудно постигнуть разумом, ее можно объять только верою православного христианина – с благодарностью возлюбленному Спасителю нашему за Его проявление Любви и попечения о нашей Святой Православной Церкви и нашем Слобожанском боголюбивом народе.

Бывшая владелица иконы – Александра Леонтьевна Проскурина, проживающая в селе Красная Поляна Змиевского района, рассказала, что эта древняя икона (предположительно XVIII века), византийского стиля, написанная на деревянной доске, досталась ей от родителей. Во время Великой Отечественной войны по селу проходила линия фронта, поэтому А. Л. Проскурина все иконы опустила в погреб дома с другими вещами, а сама ушла в село Мохнач, спасая свою жизнь.

После возвращения в родное село она застала от своего дома лишь руины; все вещи и иконы в погребе пострадали, осталась только куча пепла, и дивно, что в этом пепле святая икона Спаса Нерукотворного осталась невредимой от огненного пламени, уничтожившего все. От пожара и неблагоприятных условий икона потемнела, и в таком виде находилась у владелицы до Рождества Христова 1997 года. 9 января боголюбивая раба Божия Александра Проскурина передала свою любимую святыню в храм Святых Бориса и Глеба. Там она была установлена на горнем месте, где и находилась до времени своего Божественного Обновления.

20 июля, в воскресный день, при совершении Божественной Литургии, во время чтения Святого Евангелия при открытых Царских вратах, прихожанки храма – Ксения Канонникова, Ирина Васильевна Малько и другие – увидели сияние яркого золотистого света в виде вспышки и ощутили как бы движение воздушной волны с тихим шелестом. Произошло это мгновенно и было явно ощутимо. Душа их при этом явлении наполнилась глубоким миром и благоговейным страхом.

Обновление святой иконы впервые увидели во время пения Херувимской песни пономарь Андрей Пестунов и девятилетний отрок Николай Забродский.

По их словам, икона блистала ярким золотистым свечением, после чего проступили ранее неразличимые надписи, а по бокам, в зеркалах, стали видны лики Архистратига Михаила и Архангела Рафаила. От иконы начало распространяться благоухание, державшееся пять дней, по истечении которых оно стало угасать. Позолота иконы приобрела светлый вид.

Тропарь и молитва перед этой иконой

Тропарь, глас 4

Единоро́дный Сы́не Бо́жий, Иису́се Христе́, Сия́ние сла́вы и О’бразе Ипоста́си Его́, Прему́дростию Твое́ю вся сотвори́вшаго, благослови́ достоя́ние Твое́, Влады́ко, в ми́ре Це́рковь и лю́ди Твоя́ сохрани́, обновле́ние душа́м на́шим да́руй, благода́тнаго о́браза Твоего́ осене́нием.

Молитва

Влады́ко Многоми́лостиве и Бо́же Всеще́дре, приклони́ у́хо Твое́ и услы́ши мольбы́ и вопль наро́да на́шего, ра́нее в благоче́стии ве́ры славосло́вившаго Имя Твое́, ны́не же, я́ко о́вцы от волко́в гу́бящих лови́мы су́ще, к Тебе́ усе́рдно прибега́ющих и ми́лости Твоея́ и́щущих, не отри́ни, я́коже разбо́йника благоразу́мнаго и Па́вла, гна́вшаго Тя, и кня́зя А́вгаря не отри́нул Еси́, ве́дуще, я́ко ни слез покая́ния, ни сокруше́ния серде́чнаго во оправда́ния беззако́ний на́ших не и́мамы.

Си́це бо, взира́я на Твое́ безме́рное милосе́рдие, я́же изоби́льно излия́л Еси́ на нас в преди́вном обновле́нии Нерукотво́рнаго Ли́ка Твоего́, Влады́ко, дерза́ем прибли́зитися к сему́, я́ко к Самому́ Ти Су́щему, со стра́хом и тре́петом испове́дуя: ве́мы бо, Го́споди, я́ко любочести́в Еси́; прие́млеши после́дняго я́коже и пе́рваго, и после́дняго ми́луеши и пе́рвому угожда́еши, и о́ному да́рствуеши, я́ко милосе́рдие Твое́ неисчерпа́емо.