Часто, говоря об ушедших в Вечность святых людях, мы сожалеем, что не смогли встретить их при жизни. В этой авторской книге собраны свидетельства тех, кто жил рядом со святыми и подвижниками двадцатого века. Все собеседники филолога и журналиста Александры Никифоровой сумели передать нам не только воспоминания об этих удивительных людях, но и подарить читателю благодатную теплоту их неземной любви.

Содержание:

Предисловие 1

Под сенью ялтинского храма - О святителе Луке Крымском и протоиерее Михаиле Семенюке 1

Маленькая женщина с лучистыми глазами - О монахине Иулиании (Соколовой) 5

С ним ходит ангел - О протоиерее Тихоне Пелихе 10

43-й километр во времена гонений - О семье Ефимовых, о владыке Стефане (Никитине) и тайном священнике Романе Ольдекопе 13

Ключ к любви - О русских старцах XX столетия 18

Своей молитвой он держит мир - О святом старце Паисии Святогорце 22

Воспитана Гефсиманиеи - Об игумении Марии (Робинсон) и сестрах русской Гефсимании в Иерусалиме 25

Сквозь горлышко разбитого кувшина - О святом старце Гаврииле (Ургебадзе) 30

В пустыне человеческих сердец - О монахине Марии (Скобцовой) 33

Об авторе 38

Об издательстве 39

О серии "Люди Церкви" 39

Примечания 39

Александра Никифорова

Живое предание XX века. О святых и подвижниках нашего времени

Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви ИС Р15-502-0059

Светлой памяти протоиерея Александра Куликова

В книге использованы фотографии из семейных архивов героев, из архива журнала "Православие и современность", из фотобанка Shatterstock, а также фотографии Н. Горского, В. Ештокина, В. Лучанинова, А. Никифоровой, А. Тополова

Предисловие

Предание – то, что передается из уст в уста. Это не просто истории, семейные или профессиональные, хотя и они тоже. Предание – передача опыта с помощью личного примера. Невозможно стать аристократом, прочитав книгу по этикету, или хирургом, только на основании теоретических знаний. Ведь все самое важное передается через живой пример.

Каждый из нас – это совокупность наших встреч. Мы такие, потому что встретили на своем пути определенных людей, и сами в свою очередь полученное от них передаем окружающим.

Так сохраняются честь, вера, ценности, традиции в истории человечества. Это и есть его живая, неписаная история.

Все герои книги – наши с вами современники. И рассказывают они о встречах с людьми, которые определили их жизнь, – с людьми Церкви. Кто такие люди Церкви? Чем отличаются они от людей светских, нерелигиозных (ведь сама по себе этика добрых дел общая у людей верующих и неверующих)? С этих вопросов начиналась книга, которую вы держите в руках.

Перед вами девять историй об очень разных людях. Тут и грузинский монах, проповедовавший Евангелие через юродство в пивбарах и на улицах советского Тбилиси, и шотландская аристократка, на Святой Земле перешедшая в Православие и основавшая там русский монастырь, и греческий монах, удалившийся в пустыню Афона, живший в полной нищете и своей любовью и милостивым сердцем притягивавший, как магнит, людей со всех уголков земли.

При разности характеров, национальностей и судеб их всех объединяет одно – явно различимый в каждом из них образ Христа. В дневнике одного из героев книги, священника Тихона Пелиха, есть запись: "Христианская мораль направлена не на поведение, а на самобытие". Самобытие, в центре которого Христос. Личность Христа определяет мировоззрение и мироощущение человека верующего. Благодаря Христу верующий человек никогда не одинок, он всегда чувствует присутствие Бога рядом. Благодаря Христу он усматривает во всем, что происходит в его жизни, Промысел Божий, и в час испытания это знание дает ему силу пережить скорбь или болезнь. Благодаря Христу он понимает, что смертью жизнь не заканчивается, а начинается, и эта жизнь – вечная и прекрасная.

Когда христианин совершает поступки, принимает решения, он всегда видит перед собой Христа, Распятого и Воскресшего. Именно это помогает ему не бояться, когда по-человечески страшно, прощать и любить, когда по-человечески это не нужно и невозможно. Иначе как можно объяснить, почему выдающийся хирург, доктор медицины и лауреат Сталинской премии, архиепископ Лука (Войно-Ясенец-кий), утирая плевки в лицо специально нанятых туберкулезных больных, продолжал свой путь по улицам Ялты со словами "Боже, прости им, ибо не ведают, что творят"? Или как могла мать Мария (Скобцова) ответить гестаповцу, обрекшему ее и ее сына на верную погибель, что она, наверное, помогла бы ему, своему убийце, приключись с ним беда?

В основу книги легли беседы, прошедшие в эфире радиопрограммы "Благовещение". Некоторые из них были в том или ином виде опубликованы на интернет-порталах "Правмир", "Православие. Яи", "Татьянин день", в журнале "Православие и современность", и я благодарю эти издания за разрешение напечатать переработанный вариант бесед. Многие из них были записаны по инициативе и с благословения приснопамятного настоятеля храма Свт. Николая в Кленниках на Маросейке протоиерея Александра Куликова, светлой памяти которого мне хотелось бы посвятить эту книгу.

За разного рода помощь я сердечно благодарю игумена Тихона (Борисова), скитоначальника Оптиной пустыни, протоиерея Савву Михаилидиса, протоиерея Андрея Спиридонова, Алевтину Волгину, Анну Данилову, Маю Гагуа, Ольгу Гусинскую, Георгия Борисовича Ефимова, Николая Николаевича Лисового, Михаила Моисеева, Антона Поспелова, Татьяну Романову. И совершенно особая благодарность Елене Борисовне Делоне, моему соредактору этой книги.

"Никто не может повернуться к вечности, если не увидит в глазах хоть одного человека сияние вечной жизни", – сказал однажды митрополит Антоний Сурожский. Это сияние видели герои книги и этим опытом делятся с вами.

Александра Никифорова

Под сенью ялтинского храма

О святителе Луке Крымском и протоиерее Михаиле Семенюке

На фото: святитель Лука Крымский

Владыка Лука очень любил моего дедушку, а дедушка любил владыку. На них обоих было клеймо "ссыльных попов". Дедушка с владыкой Лукой могли разговаривать часами. И дедушка, и владыка считали, что вера – это состояние души, образ жизни, уважительно относились к любой вере и никогда не употребляли слова "иноверцы".

Рассказчик:

Анна Николаевна Гаранкина (род. 1946) – выпускница историко-филологического отделения Крымского педагогического института (1968). На протяжении 45 лет работает в Ялтинском историко-литературном музее.

Анна Николаевна Гаранкина помнит святителя Луку Крымского. Ее дедушка, протоиерей Михаил Семенюк, и архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) были друзьями. Познакомились они в ссылке и были очень близки по духу. Оба – высоко эрудированны, безразличны к жизни тела и строги к жизни души, для обоих было непреложным законом любому человеку, оказавшемуся в беде, в любое время суток и при любом физическом состоянии – идти и помочь.

Отец Михаил окончил Тульскую семинарию, учился в Варшаве, Петербурге, Париже, владел многими европейскими и древними языками, рисовал, был блестящим знатоком Библии. Владыка, убежденный в том, что в Крыму должны служить образованные пастыри, пригласил отца Михаила на служение в Ялту.

Анна Николаевна вспоминает о своем дедушке, протоиерее Михаиле Семенюке, и о святителе Луке.

Кукла от святителя

Мой дедушка, протоиерей Михаил Семенюк, родился в 1892 году на Украине. Его родители были помещиками. Благодаря своим способностям он рано окончил гимназию и поступил в Тульскую духовную семинарию, которую окончил блестяще. После он учился в Варшавском университете и в Петербурге, прослушал курс лекций в Сорбонне в Париже. Рукоположен он был митрополитом Варшавским Дионисием, и сразу же, молодым, направлен в Варшавскую миссию. Когда в 1939 году Восточную Галицию присоединили к Советскому Союзу, дедушку арестовали. Он попал в лагерь, где и познакомился с архиепископом Лукой. Так началась их дружба, которая продолжилась в Крыму.

Мы приехали в Крым по приглашению владыки Луки в 1951 году. Мне было пять лет. До того дедушка служил настоятелем Успенского собора во Владимире-Волынском. После очередной опалы оказался в Шацке, в Полесье (сейчас это известный курорт, а тогда был небольшой хуторок). И вот тогда владыка Лука позвал дедушку в Крым, во-первых, потому, что они были знакомы и многое перестрадали вместе. Во-вторых, дедушка был очень образованный, владыка это ценил: после войны очень не хватало образованных священников.

Сильный процесс в легких, который у меня развивался, способствовал принятию решения о нашем переезде. Но, конечно, прежде всего, для дедушки большой честью было приглашение владыки Луки. Мне кажется, что если бы владыка служил где-то в Сибири или в Средней Азии, дедушка все равно бы к нему поехал.

Меня готовили к встрече с владыкой. Моя бабушка, очень строгих правил, происходила из знатного дворянского рода и старалась мне, ребенку, прививать уважение к священнослужителям. Она много рассказывала о том, какой владыка Лука хороший врач и добрый человек, какое благо он делает для нашей семьи. Мне же было гораздо важнее, что мы едем в Ялту, и там есть море, есть пальмы. Выросшая в болотах Полесья, я не могла представить, что где-то почти круглый год светит яркое солнце.

Дедушка первым отправился в Крым "на разведку", а мы с бабушкой и мамой ждали его в Шацке. Наконец он вернулся.

– Ну что, мы едем?

– Да, мы обязательно едем. И там есть море.

Вокруг дедушки собрались дети, они никак не могли понять, что же такое море. И дедушка объяснил: "Это озеро Свитязь, еще одно озеро, и еще, и еще, и конца-краю не видно". Мы ехали в Крым, и мне так хотелось поскорее увидеть это море!

Конечно, я тогда не понимала, что жизнь сводит меня не просто с другом дедушки и замечательным человеком, но с будущим великим святым земли Русской.

Мы вышли на перрон в Симферополе. За нами прислали злополучную "Победу", из-за которой потом столько грязи было вылито на святителя. Нас встречали секретарь Крымской епархии отец Виталий Карвовский и Евгения Павловна Лейкфельд, личный секретарь владыки, очень порядочный человек. Она была его глазами (ведь владыка постепенно слеп), а в какой-то степени даже и душой – именно она переписывала проповеди святителя Луки, его книгу "Дух, душа и тело". После войны ее хотели депортировать из Крыма за немецкое происхождение вместе с огромным числом татар, греков, немцев, армян. И только по просьбе владыки Луки (он редко просил, за себя никогда, только за близких ему людей) ее оставили в покое.

Мы прибыли на Госпитальную (теперь это улица Курчатова), в епархиальное управление. Там, в двухэтажном домике, всего в пяти минутах ходьбы от Свято-Троицкого кафедрального собора находилась квартира владыки Луки (сейчас на месте дома стоит часовенка в память о нем). Квартира была обставлена просто – железная кровать, диван, обтянутый дерматином, стол, киот с иконами, печатная машинка Евгении Павловны, много фотографий. И большая картина, написанная владыкой, – поле, цветущее маками, и идущий по этому полю Иисус Христос.

Я увидела высокого и, как мне показалось, даже величественного человека, но – старого, больного, в домашних войлочных ботах "прощай, молодость", в скромном ветхом подряснике. Моему разочарованию не было предела! Я подошла под благословение (это было неукоснительно, так нас воспитывали), но мне уже хотелось бежать во двор, где я видела детскую компанию. Владыка понял, что я не нахожу себе места, и обратился к своей помощнице: "Евгения Павловна, вот вам деньги, возьмите Аню и пойдите с ней в универмаг. Купите ребенку игрушки". До этого момента у меня не было настоящих игрушек, только куклы, сшитые бабушкой и разрисованные дедушкой, – мы жили скудно. А тут мне купили потрясающую куклу и книжки.

Иногда меня спрашивают: "А вы сохранили куклу, которую вам подарил святой Лука?" Да нет, конечно. Моей куклой играл весь наш двор, она быстро претерпела всевозможные изменения и была выброшена. Но у меня и сегодня есть игрушка из подаренных владыкой – пластмассовая обезьяна с оторванными руками. Не знаю, каким чудом она уцелела – ведь тогда для меня была важна моя детская любовь к владыке, бескорыстная и наивная, а отношение к нему как к святому появилось позднее.

"Девочка в штанах"

С детства меня заставляли выучить наизусть – не написать на бумажке, а выучить! – адреса людей, к которым, если дедушку и бабушку заберут, я должна была пойти и остаться с ними жить. В наволочке на этот случай всегда были приготовлены трое трусов и маечка. Родители не верили, что могут наступить лучшие времена. Мне всегда повторяли: "Разговоры, которые ты слышишь дома, сразу забудь!" Я, например, не знаю, где сидел мой дедушка. От меня в детстве это скрывали, чтоб я нигде и никому случайно не проболталась.

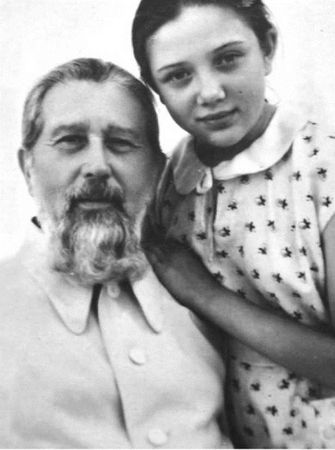

Протоиерей Михаил Семенюк с внучкой Аней

"Девочка в штанах", я лазала по всем крышам, играла со всеми собаками и котами нашей округи, дедушка с бабушкой к этому относились спокойно. При этом я была очень самостоятельным ребенком – дети священников рано взрослели. В Ялте собор стоял в центре города, а часть священнослужителей жила в отдаленных районах – Васильевке или на Ломоносова. Когда поступали требы, меня, пятилетнюю, посылали на другой конец города, и я сообщала диакону Григорию: "Отец Григорий, отпевание – во столько-то, вы служите".

Когда я шла по улице вместе с дедушкой (священники тогда ходили не в цивильной одежде, а в подряснике), то нам вслед улюлюкали, плевали, бросали в нас камни. В ребенка – камни! Все это было. Но я шла. Мне было очень больно за дедушку, я понимала, как это мерзко, что его обзывают, и старалась крепко держать его за руку, чтоб он чувствовал, что я – с ним! И только сейчас, достигнув возраста моего дедушки, я понимаю, что это значило для него – знать, что твои близкие, те, кого ты очень любишь, с тобой, и никогда тебя не оставят, не предадут. Это – огромное счастье.

В Ялте мы жили в маленькой комнатушке возле собора, те, кто приходил к нам, называли ее "хатынкой". Наш дом не запирался, и вечно у нас кто-то ночевал. В комнате стояли письменный стол, дедушка за ним рисовал и много писал, столик, за которым я делала уроки, маленький шкафчик, стул и одна кровать. На кровати спал дедушка, а мы с мамой и бабушкой – на полу. Плюс к этому у нас оставались ночевать приехавшие в Ялту люди, которым негде было остановиться. Они спали и там, где стоял умывальник, и повсюду спали, где можно было найти свободное место.

Как в нашу комнату вмещалось иногда до 20 человек, я не представляю! Стол всегда накрывали белой накрахмаленной простыней, ставили на него сахар, и каждого гостя с порога угощали чаем с сахаром, когда больше нечем было угостить. И ни бабушке, ни дедушке не приходило в голову, что кто-то может быть им за это "обязан". В наше время все жили так, как наша семья: и в церковном доме на Ломоносова, и в домах моих подруг.