§ 7. Весовые и объемные измерители судна

Каждое судно как физическое тело обладает определенным весом и объемом. Плавая на воде, оно занимает положение, определяемое осадкой, находящейся в прямои связи с его весом и объемом подводной части. Эти зависимости выражаются числовыми характеристиками, которые разделяются по признаку размерности на линейные (уже знакомые нам), на весовые и объемные измерители судна.

Весовое водоизмещение является главным весовым измерителем судна и слагается по статьям нагрузки из постоянного вес а (вес корпуса, механизмов, электрооборудования, устройств и т. п. ) и переменного вес а (топливо, запасы, экипаж, перевозимые грузы, пассажиры и пр.). Вес этих грузов точно учитывается при проектировании судна в специальном документе, который носит название весовой нагрузки судна и в соответствии с которым производятся все расчеты, связанные с определением качеств судна.

В зависимости от количества принимаемого переменного груза весовое водоизмещение может широко изменяться, вследствие чего возникает необходимость в установлении видов водоизмещения судна при различных состояниях его нагрузки. Для гражданских судов установлены следующие главные виды водоизмещения:

1) водоизмещение порожнем , равное постоянному весу судна, с водой в котлах, механизмах и трубопроводах, с инвентарем, постоянными запасными частями и снабжением, но без груза, пассажиров, команды и без топлива;

2) водоизмещение в полном грузу , равное водоизмещению порожнем плюс перевозимый груз, команда, топливо и все запасы при наибольшей допустимой осадке. Для военных надводных кораблей установлены следующие виды водоизмещения:

1) водоизмещение порожнем, равное весу готового к действию корабля, но без личного состава, боезапасов, снабжения, продовольствия и без запасов топлива, смазочных материалов и пресной воды;

2) стандартное водоизмещение, равное весу готового к действию корабля с личным составом и со всеми запасами, необходимыми в военное время, но без запасов топлива, смазочных материалов и котельной воды;

3) нормальное водоизмещение , равное стандартному плюс 50% запасов топлива, смазочных материалов и котельной воды;

4) полное водоизмещение , равное стандартному плюс полные запасы топлива, смазочных материалов и котельной воды, обеспечивающих заданную дальность плавания на любых режимах хода;

5) наибольшее водоизмещение , равное стандартному плюс добавочные запасы, которые корабль в состоянии принять до полного заполнения всех хранилищ: боевых средств (в том числе и мины на верхней палубе), топлива, смазочных масел и котельной воды.

Объемное водоизмещение судна является основной характеристикой надводного судна и определяется объемом подводной части его корпуса. Оно прямо связано с весовым водоизмещением судна, так как по закону Архимеда всякое плавающее тело вытесняет объем воды, вес которой равен весу самого тела.

Объемное водоизмещение зависит от удельного веса воды (плотности воды). В пресной воде, удельный вес которой равен единице, весовое водоизмещение, выраженное в метрических тоннах, численно равно объемному водоизмещению в кубических метрах.

Определение объемного водоизмещения (объем погруженной части корпуса) производится одним из способов, указанных ниже.

§ 8. Назначение и принцип построения теоретического чертежа

Выше мы познакомились с различными характеристиками формы корпуса по отдельным его элементам. Однако, зная эти характеристики, мы не можем получить конкретного представления о форме корпуса судна.

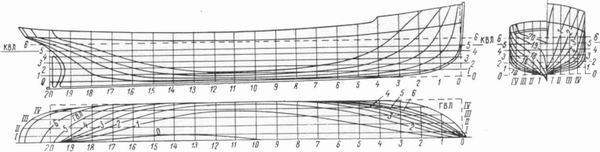

Полное представление о форме корпуса судна, необходимое для определения его мореходных качеств и постройки корпуса, дает теоретический чертеж, выполненный графически методом на три взаимно перпендикулярные плоскости (рис. 9).

Перед тем как начать построение теоретического чертежа, представим себе мысленно пересечение корпуса судна вспомогательными плоскостями, параллельными главным плоскостям, которыми являются: диаметральная плоскость, основная плоскость и плоскость мидель-шпангоута. Линии сечений, получившиеся при этом, образуют как бы каркас корпуса, который дает нам уже полное представление о его форме. Проекции этих линий на главные взаимно перпендикулярные плоскости соответственно называются боком, широтою и корпусом.

Линии сечения поверхности корпуса вспомогательными вертикальными плоскостями, параллельными диаметральной плоскости, называются батоксами. На проекции бок батоксы спроектируется в своем истинном виде, а на двух других – в виде прямых линий.

Линии, полученные от пересечения поверхности корпуса горионтальными плоскостями, параллельными основной плоскости, называются ватерлиниями. На проекции широты ватерлинии спроектируются в своем истинном виде, а на двух других – прямыми линиями.

И, наконец, линии, полученные от пересечения корпуса вертикальными плоскостями, параллельными плоскости мидель-шпангоута, называются теоретическим и шпангоутами. На проекции корпуса линии спроектируются в истинном виде, а на двух других- прямыми линиями.

Расстояние между шпангоутами называется шпацией. Совокупность проекций сечения корпуса, имеющих вид прямых линий, образует так называемую сетку теоретического чертежа. При построении этой сетки конструктивная ватерлиния делится на двадцать равных частей – теоретических шпаций и через деления проводятся теоретические шпангоуты. Нумерация шпангоутов производится с носа в корму.

За нулевой шпангоут принимается носовой перпендикуляр, а кормовой перпендикуляр обозначается 20-м шпангоутом. Число равноотстоящих ватерлиний до КВЛ составляет 7-9 (включая ОП и КВЛ). Для построения борта выше КВЛ проводят еще несколько равноотстоящих ватерлиний. Число батоксов на один борт обычно берется 2-3.

Все линии изображения сечений корпуса на теоретическом чертеже должны быть очень строго согласованы между собой на всех трех проекциях.

Рис. 9. Теоретический чертеж корпуса судна.

Поскольку форма бортов корпуса судна всегда симметрична относительно ДП, то ограничиваются построением ватерлиний и шпангоутов только для одной половины корпуса судна (по одному борту). В этом случае проекция ватерлиний называется полуширотой, а на проекции корпуса только обвод мидель-шпангоута изображается полностью, на оба борта, а остальные шпангоуты половинками: справа от ДП шпангоуты, идущие в нос от миделя, а слева – в корму.

При вычерчивании корпуса судна, имеющего цилиндрическую вставку, на протяжении которой обводы шпангоутов одинаковы (и равны мидель-шпангоуту), на проекции бок теоретического чертежа в районе этой цилиндрической вставки делается разрыв и, с целью сокращения площади всего чертежа, в этом разрыве изображается проекция корпуса, перенесенная с правой части чертежа.

Для наглядной демонстрации формы наружной поверхности корпуса судна по теоретическому чертежу изготовляют в масштабе модель, которая называется блок-моделью.

Теоретический чертеж вычерчивается в масштабах 1 :25, 1 : 50 или 1 : 100 и, в исключительных случаях, 1:200 натуральной величины.

Теоретический чертеж корпуса является одним из основных технических документов, служащих для разработки проекта постройки, эксплуатации и ремонта судна.

С подлинника теоретического чертежа снимают координаты точек пересечения кривых с сеткой, которые затем переводят с масштаба чертежа в натуральное значение и записывают в специальный журнал, носящий название таблицы плазовых ординат. В дальнейшем по этим таблицам на судостроительном заводе, в специальном цехе, имеющем пол в виде чертежной доски и называемом плазом , вновь, но уже в натуральную величину, разбивают (вычерчивают) теоретический чертеж, с которого снимают шаблоны для изготовления деталей корпуса судна сложной конфигурации.

Прогрессивным способом разбивки является масштабно-плазовая разбивка судового корпуса, выполняемая на специальных плаз-щитах в масштабе 1:10 или 1:5 и масштабные чертежи раскроя листов для фотопроекционной разметки и газовой вырезки корпусных деталей. С масштабных чертежей снимают фотокопию, с которой (при помощи проекционной аппаратуры, установленной на участке цеховой разметки) изображение деталей воспроизводится в натуральную величину на поверхности размечаемого материала, фиксируется на нем, после чего материал поступает на обработку.

При масштабной разбивке трудоемкие и сложные работы, связанные с определением, построением и согласованием форм корпусных деталей и раскроем материала, выполняют не на плазе, а в разметочном бюро. При этом применяют счетно-решающие машины и оборудование с программным- управлением и вместо графических построений выполняют в возможно большем объеме аналитические расчеты.

Применение этого метода снижает общую трудоемкость плазовых и разметочных работ более чем в два раза.

Глава III. Основные качества судов

Для того, чтобы суда могли плавать при любой погоде и состоянии моря и соответствовать своему назначению, они должны обладать необходимыми эксплуатационными, тактико-техническими, экономическими и мореходными качествами, которые связаны между собой и выражают определенные возможности судна.

§ 9. Эксплуатационные качества судов

Эксплуатационные качества служат наиболее важными показателями гражданских судов, определяя их назначение.

Грузоподъемность судна, измеряемая весом перевозимых грузов в тоннах, определяет транспортные возможности судна. Принято различать полную (валовую) грузоподъемность (называемую дедвейтом), в которую входят вес перевозимого груза, пассажиров с багажом, воды, провизии, топлива, воды для котлов, смазочных материалов, экипажа судна с багажом и расходных материалов, и чистую грузоподъемность, включающую только вес перевозимого груза и пассажиров с багажом, водой и провизией.

Грузовместимость судна (регистровая вместимость) измеряется объемом или кубатурой судовых помещений, предназначенных для размещения в них перевозимых грузов.

Единицей измерения грузовместимости судна служит регистровая тонна, являющаяся в данном случае единицей объема, а не веса, и равная 2,83 м3.

Различают полную (валовую) вместимость (брутто-регистровую вместимость), включающую объем всех судовых помещений под палубой и в надстройках, и чистую вместимость (нетто- регистровую вместимость), получающуюся путем вычета из валовой вместимости объема помещений, не предназначенных для размещения в них грузов и пассажиров (помещение команды, служебных и бытовых помещений, машинно-котельных отделений и т. п.).

Скорость хода судна измеряется в морских единицах – узлах. Один узел равен одной морской миле (1852 м) в час, или 1852: (60X60) =0,514 м/сек (например, говорят: судно идет со скоростью 15 узл, значит, оно проходит 1852x 15 = 27,78 км/час и т. д.). Скорость хода речных судов измеряется в километрах в час.

Дальность плавания судна измеряется расстоянием, которое судно может пройти с заданной скоростью хода без пополнения запасов топлива. Современные суда, работающие на энергии расщепления атомного ядра, имеют неограниченную дальность плавания.

Автономность судна измеряется длительностью пребывания судна в море (в сутках) без пополнения запасов топлива, а также других расходных материалов, необходимых для нормальной жизни людей на нем.

Маневренность судна – его способность во время хода изменять направление движения и скорость хода.

Обитаемость судна характеризуется удобством размещения на нем экипажа и пассажиров, а также составом и оборудованием бытовых помещений.

Автоматизация судовождения и управления судном-совокупность машин программного действия, счетно-решающих устройств, навигационных и других приборов и устройств автоматического управления, обеспечивающих возможность, а также надежность применения на судах современных эффективных установок и механизмов, работающих на высоких параметрах, при сокращении обслуживающего их экипажа.

Оснащенность судна характеризуется количеством и качеством специального оборудования, обеспечивающего эффективное использование судна в соответствии с его назначением.

Прочность конструкций судна – способность элементов конструкций при минимальном весе противодействовать внешним нагрузкам, действующим на судно, устойчивость конструкций судна – неизменность формы конструкций при воздействии на них внешних сил.

Способность конструктивных элементов судна противостоять разрушающему воздействию различных физико-химических факторов (термостойкость, ударостойкость, коррозионная стойкость, износостойкость и т. п.), называется стойкостью материалов конструкции судна.

§ 10. Тактико-технические (или боевые) качества кораблей ВМС

Тактико-технические (или боевые) качества кораблей обеспечивают выполнение поставленных перед нами задач, подобно тому как эксплуатационные качества обеспечивают соответствие назначению гражданских судов. Этими качествами являются:

боеспособность корабля – способность наносить удары по противнику с целью его уничтожения, сохраняя или поддерживая при этом свое оружие и технические средства;

живучесть корабля – способность его противостоять боевым и навигационным повреждениям, воздействию пожаров, атомному и химическому оружию. Борьба за живучесть корабля означает также борьбу за непотопляемость, тушение пожаров, исправление повреждений корпуса и боевых установок и переключение энергетических средств и их магистралей.

Остальными боевыми (или тактико-техническими) качествами кораблей являются уже знакомые нам: скорость хода, маневренность, дальность плавания, автономность и обитаемость.

§11. Экономические качества судов

Экономические качества судна рассматриваются в самом начале разработки его проекта. Прежде всего устанавливается экономическая целесообразность создания судна или его значение для прогресса в той отрасли народного хозяйства, для которой судно предназначается.

Достижение наилучших экономических качеств обеспечивается при выборе

1) оптимальных главных элементов судна (главных размерений, мощности установок, оснащенности и т. д.), обеспечивающих сокращение до минимума непроизводительного времени (при стоянках под погрузочно-разгрузочными операциями и т. п.) и увеличение времени нахождения судна в море за навигацию, на промысле и т. п.;

2) оптимальных режимов работы судна (скорости хода, производительности промыслового и перерабатывающего оборудования), обеспечивающих при наименьших затратах времени и энергии достижение наилучших показателей;

3) оптимальной технологии постройки судна (определение способа его постройки и назначение завода-строителя, наилучшим образом приспособленного для такого строительства). Основным экономическим качеством является рентабельность судна – окупаемость (в определенные сроки) затрат на его создание и эксплуатацию, т. е. прибыль, получаемая при эксплуатации судна (перевозка грузов, добыча и переработка продукции промысла и т. п.)

Возможна постройка судов, нерентабельность которых заранее известна, но совершенно оправданна, например постройка судов, при эксплуатации которых осваиваются новые способы получения энергии, новые районы и виды промысла, отрабатываются новые механизмы, приборы и устройства.

§ 12. Мореходные качества судов. Часть 1

Мореходными качествами должны обладать как гражданские суда, так и военные корабли.

Изучением этих качеств с применением математического анализа занимается специальная научная дисциплина – теория судна.

Если математическое решение вопроса невозможно, то прибегают к опыту, чтобы найти необходимую зависимость и проверить выводы теории на практике. Только после всестороннего изучения и проверки на опыте всех мореходных качеств судна приступают к его созданию.

Мореходные качества в предмете "Теория судна" изучаются в двух разделах: статике и динамике судна. Статика изучает законы равновесия плавающего судна и связанные с этим качества: плавучесть, остойчивость и непотопляемость. Динамика изучает судно в движении и рассматривает такие его качества, как управляемость, качку и ходкость.

Познакомимся с мореходными качествами судна.

Плавучестью судна называется его способность держаться на воде по определенную осадку, неся предназначенные грузы в соответствии с назначением судна.

На плавающее судно всегда действуют две силы: а) с одной стороны, силы веса, равные сумме веса самого судна и всех грузов на нем (вычисленные в тоннах); равнодействующая сил веса приложена в центре тяжести судна (ЦТ) в точке G и всегда направлена по вертикали вниз; б) с другой стороны, силы поддержания, ил и силы плавучести (выраженные в тоннах), т. е. давление воды на погруженную часть корпуса, определяемое произведением объема погруженной части корпуса на объемный вес воды, в которой судно плавает. Если эти силы выразить равнодействующей, приложенной в центре тяжести подводного объема судна в точке С, называемой центром величины (ЦВ), то эта равнодействующая при всех положениях плавающего судна всегда будет направлена по вертикали вверх (рис. 10).

Объемным водоизмещением называется объем погруженной части корпуса, выраженный в кубических метрах. Объемное водоизмещение служит мерой плавучести, а вес вытесняемой им воды называется весовым водоизмещением D) и выражается в тоннах.

По закону Архимеда вес плавающего тела равен весу объема жидкости, вытесненной этим телом,

D = Р = Vy,

где у – объемный вес забортной воды, т/м3, принимаемый в расчетах равным 1,000 для пресной воды и 1,025 – для морской воды.